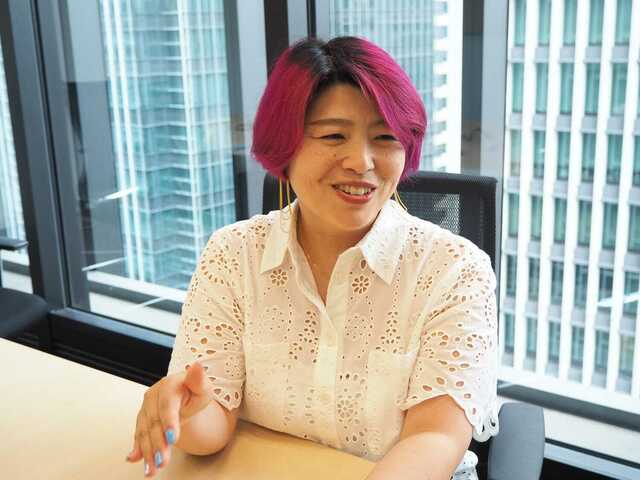

株式会社ニイラ(本社:東京都文京区、代表取締役:和賀 未青)は、メンタルケアのサービスを提供しています。その中の1つ「福利厚生としてのHUG」は、対話を通じて働く人の心をケアする企業や組織向けのサービスです。代表の和賀は国家資格の精神保健福祉士というメンタルヘルスの専門家として29年のキャリアがあります。メンタルヘルスの専門家として、メンタルヘルスの予防から危機介入、その後のサポートまで対応が可能です。

なぜ、弊社がこのサービスを行うのか、メンタルヘルスの専門家が働く人のメンタルヘルスをサポートしたいのかその背景をお伝えします。

29年の経験を活かした「HUG」。オンラインと対面で提供するメンタルヘルスケア

2020年2月 代表である和賀未青(国家資格:精神保健福祉士)が設立。

精神科医療機関で24年勤務した経験を元に、各種ニーズに合わせ、オンラインまたは対面での相談サービス「HUG」、働く人のメンタルヘルスをケアする「福利厚生としてのHUG」、誹謗中傷を我慢しないで相談して欲しい「インフルエンサーのためのメンタルヘルスのサービス」を展開しています。また、対人支援者の支援、障害者虐待防止研修などの研修講師などを行っています。福祉業界に留まらず、他業種との協業、イベントなど越境的な活動もしています。

精神的負担に耐える働く人々に着目、医療機関前のケアを考える

私は精神科医療機関に24年間勤務しました。その中で、働く人が倒れるように病院に担ぎ込まれる姿を何度も見てきました。ある人は家族に説得をされて、ある人は職場の人と一緒に、ある人は本人の意思を確認できる状況ではなく緊急な状態で来る人。その方達をみていて思ったのは、なぜここまで我慢に我慢を重ねてきたのだろう。なぜ、「辛い」「眠れない」「食べれない」等と誰かに助けを求めること、また自分の本当の気持ちを言えないのだろう。ギリギリまで我慢してしまうのは何故だろう。もっと早めに対応出来なかったのだろうか。医療機関を退職後に、病院にかかるまえにケアするにはどうしたら良いのだろう、実際にその対策はどんな事が出来るのだろうかと考えました。

メンタル不調は「負け」と感じる働く人々の本音。職場での扱われ方を恐れて

勤務していた病院の相談室でご本人やご家族と話をしていると、職場には知られたくなかったという話が多く聞かれました。精神科に通院や入院している事は勤務先に対してネガティブな事実だという方が多く、出来るだけ勤務先には知られたくない、昇進に影響が出る、腫れ物に触るように扱われるのが嫌だという相談もありました。

精神保健福祉士として、通院や入院をされている方の休職、退職などに対して企業の人事課との間に入って医師との面談など調整をすることがありました。企業によって対応は様々で、その中で改めて精神科の通院や入院はネガティブな事実なのだと感じました。企業の規模によっては、産業医、健康相談室、またストレスチェック制度の導入など心身の健康に関するサポート体制は年々充実してきています。しかし、勤務先の健康相談室などにメンタルヘルスの不調で利用したくないと聴きます。それは自分がメンタルヘルスの不調を抱えている事は、誰にも知られたくないという方が多いのです。組織の中での勝ち負けの理論、メンタルヘルスの不調は「負け」という発想を持っている方が多くいることも相談を受ける中で知りました。好きで病気になる人はいないのに、なぜメンタルヘルスの不調は今もなおネガティブな事実となってしまうのでしょうか。

限界を迎える前に心をケアする大切さ。自分を後回しにしないメンタルケアのすすめ

どんな病気でも早期発見、早期治療が大切だという事は知られています。メンタルヘルスの不調の場合は、特に目に見えない部分で早期発見しづらいことが言えると思います。また、「メンタルが弱い」という表現があるように、メンタルヘルスの不調はオープンにしづらい状況があると思います。

メンタルヘルスの予防と言われても、何をしたら良いのかが分かりづらいとも言えます。私が出会ってきた、病院に倒れるように担ぎ込まれる人に限らず多くの人は、自分の心根を言わない、言えない人が多かったように思います。それは、自分のことよりも仕事や家族や周りの人の意見を優先し、自分の意見は言わないまたは我慢している。自分を一番後回しにしている印象でした。多くは意識的にやっているのではなく自覚なく我慢することが当たり前になっているようにも見えました。結果、身近な人に自分の状況を言えないまま、メンタルヘルスの不調は限界に来てしまうのだと理解したのです。

自分のことを大切にする、と言われた時に多くの人が「それってわがままなのではないですか?」と言われます。これまで多くの相談を聴いてきた私は、何回も同じセリフを聴いてきました。自分を大切にすることをして来なかった人が、誰かに助けを求めて相談に来るということは、本当にハードルが高いことなのだと精神科医療機関を退職して初めて私は知ったのです。それは、病院勤務の時には、ひっきりなしに患者さんや家族からの相談があります。病院の業務はとても忙しく、相談できない、相談することへのハードルが高いと思っている人の存在には気が付けないのです。そして、医療機関にかかって薬を飲めば全てが解決すると思われてしまいますが、実はそうでもありません。それは、日常の思考の癖や感情、感覚は個人個人で違いまた薬や診察だけでカバーできないことだからです。

企業での研修でメンタルヘルスの不調や予防、ハラスメント防止研修、部下のケアなど今やメンタルヘルスの研修が増えたと感じます。実際に令和6年度版の厚生労働白書では初めて、こころの健康について取り上げられています。メンタルヘルスの関心が高まっていること自体はとても大切なことだと思いますが、一方で日本の自殺者数が依然高いままであることも事実です。

社内の取り組みの充実は必要な事ですが、個人の悩みは1人1人違います。シンプルに話すことから始めないと、自分の悩みを自分自身で把握することが出来ないのです。頭の中に浮かんでいる事が必ずしも言葉になるとは限りません。だからこそ安心して話すこと、話せる相手が必要なのです。

企業の制度が充実することがイコール社員のメンタルヘルスの不調を解消することには結びつかない現実があります。また、従業員数が少ない企業では産業医をはじめ健康管理に対しての制度が少ないこともあり、社内の人的リソースで対応していることもあると思います。自分の心根を話す相手を社内に限定するのではなく、メンタルヘルスの専門家に依頼すること。第三者だからこそ話しやすいということが大切だと思い、個人の悩みを聴くこと、働く人のメンタルヘルスの予防に寄与するために「福利厚生としてのHUG」をリリースしました。

NPO法人や企業へのメンタルヘルス支援、短期集中の対応実績

NPO法人、株式会社、など法人への導入の実績があります。メンタルヘルス不調の方と企業の間に立って短期的、集中的な関わりでの対応もしてきました。また、個別の相談時間を依頼元の企業の希望に応じて、対面またはオンラインでの対応をしています。いずれの場合にも法人ごとのニーズをお聴きしてから柔軟に対応をしていきます。

また、BIPROGY株式会社の働く女性のためのデジタルサードプレイス「marbleMe」

にオンライン相談、ライブトーク等に専門家として参画しています。

「話すこと」で心を軽くするニイラの取り組み。危機介入を含む多角的なサポート

話すことは、身体から離すこと。私が株式会社ニイラを立ち上げこれまでに大切にしていることです。「話すこと」はともすると「ただ話して何になるのだろう?」「意味があるのか?」「何が得られるのか?」と意外と軽視されていると思います。まずはシンプルに話すことが重要で、話すことによって身体が軽くなる感覚や気持ちがスッキリして切り替えられる感覚は誰しも経験があると思います。働くことと生きることは密接に関わっています。仕事をする上でメンタルヘルスを健康に保つこと。それには自分の中にある悩みや不安を適宜話して、自分だけで解決しようとせずに誰かに頼ったりできることが大切です。

精神科医療に勤務してきた経験と、退職後株式会社ニイラを立ち上げて現在5年目となり働く人の様々な相談を受けてきました。また最近では、経営者の方の相談もお受けすることが増えてきました。

当然のことながら、個人の悩みは1人1人違います。話をする時には会社名などは横に置いて、話しやすい環境を用意できること。メンタルヘルスの専門家として長くやってきたからこそ、個人を取り巻く環境と人との関係性、メンタルヘルスの予防から、医療機関の受診の可否も含めた危機介入、そしてその後のケアやサポートが出来ると考えています。相談については、対面またはオンラインでの対応が可能です。またご希望に合わせた柔軟な対応も可能ですのでまずは是非ご相談ください。

福利厚生としてのHUGの説明はこちら。

《株式会社二イラ 概要》

■代表取締役:和賀 未青(わが みお)

■HP

・株式会社ニイラ :