普通に学校へ行き、普通に授業を受け、普通にテストで点数をとる。多様性の時代とはいえ、発達の特性や個性により、いわゆる”普通”とされる枠組みから外れて生きづらさを感じている子どもや保護者の方は少なくありません。一方で、学校教員にかかる負担は大きく、子ども一人ひとりの特性や個性に向き合うのには限界があります。

子ども一人ひとりが特性や個性を持ちながら幸せに暮らせる地域をつくるために、私たちにできることは何でしょうか?

その実現に向けて、飛騨市では市内の小中学校全8校を対象とした「学校作業療法室」を2023年度にスタート。作業療法士(OT)が月に2回、各校を訪問・専用の部屋に日中滞在し、学習支援をはじめ、子どもが生き生きと学校生活を送るサポートをしています。

今回は、NPO法人「はびりす」の代表理事でOTの山口清明(やまぐちさやか、写真後列左)さん、同じくOTの奥津光佳(おくつみつよし、写真後列右)さん、飛騨市役所の市民福祉部次長兼総合福祉課長の都竹信也(つづくしんや、写真前列右)、同課で地域生活安心支援センター長を務める青木陽子(あおきようこ、写真前列左)にインタビュー。

「学校作業療法室」の立ち上げの裏側を紹介するとともに、それぞれの立場から、地域の子どもたちや周囲の大人が抱える困り事にどう向き合ってきたかをお伝えします。

──小中学校では、作業療法士はどのようなサポートをしているのですか?

校内に設置された「学校作業療法室」。

奥津OT:「学校作業療法室」では、作業療法士は学習をはじめ学校生活における「作業」の円滑化をサポートしています。

学校生活のなかで、知的な能力や特性が原因で「作業」が滞ることがあります。どこに滞りがあるのかを見つけ、取り除いて自立を促すのが作業療法士の仕事です。

ただし、発達の特性や個性を矯正するのではなく、それらを持ったまま生かしたり、能力を補ったりして環境に「適応」する方法を共に探ります。生徒本人に働きかけるだけではなく、周囲の大人や環境など、あらゆる角度からアプローチするのが作業療法の考え方です。例えば、学校の先生やご家族に、お子さんの「作業」をフォローする知識や技術を伝えるのも私の仕事です。

──学習における「滞り」とは具体的にどんなイメージでしょう?

奥津OT:学習の遅れは知的な能力が原因のケースもありますが、必ずしもそれに当てはまらないケースも多々あります。

知的な能力は十分にあっても、文字を見る「目」の機能が足りなかったり、記憶する機能だけがピンポイントで働いていなかったり。間違えることに極度のストレスを感じる性格から、テストに集中できなかったり。

眠気が原因で授業に集中できない、というケースもあり、お尻の下に人工芝を敷いて適度な刺激を与えることで集中を維持できるようになりました。

青木:学習が遅れている原因が何か、検査を通して特定できる点は、学校生活に作業療法を取り入れる最も大きな価値の一つだと感じます。ひとむかし前は、学習の遅れは知的な能力に起因すると見なされがちだったように思いますが、作業療法の力で個々の原因を洗い出せるようになったのは大きな前進です。

都竹:子ども一人ひとりは素晴らしい力を持っています。たった一つ、標準に届かない要素があるだけで「できない生徒」のカテゴリに入れられてしまい、自信を失って本来の能力を発揮できなくなってしまうのは非常にもったいないことです。

青木:以前、山口OTを交えて「学校に行きたくない」と話す生徒さんと面談をしました。その時、その子が「やっと自分のことをわかってくれる人が現れた」と言ったシーンを今でも鮮明に覚えています。作業療法の可能性を感じた瞬間でした。

──ひとむかし前は、学校で先生以外の大人と接する機会はほとんどなかった印象です。学校に第三の大人が関与するハードルはなかったのですか?

青木:もちろん、学校側から戸惑いの声はありました。福祉職の人間が学校の教育現場に直接関わった前例がほとんどないからです。それに、ただでさえ多忙な学校の先生が、外部の専門家を受け入れる体制を整えるのは簡単なことではありません。

また、「なぜ福祉職員と作業療法士が?」という受け入れがたさもあったかと思います。私自身、保育士として保育園で働いていた頃は、園児のことは保育士が一番理解している、するべきだと思っていました。保育士とは違う視点を持つ人の意見を聞くことが、どんなに大切かわかっていませんでした。

学校の先生も同様に、生徒への理解を深め、関係を積み重ねてきた土台があります。学校内で対応しているなかでアドバイスを求めていないのに外部の人間が介入してくる、ということに抵抗感を抱いたとしても当たり前だと思います。

ただ、私たちは決して学校教育に介入する意図はありません。例えば、歯に困り感があれば歯医者に行きますよね。保育士や学校の先生は「歯磨きの大切さ」を説くことはできても専門的な内容はわかりません。そのように専門分野(発達)は専門家(作業療法士)に任せることが大切だと実感してほしかったのです。「餅は餅屋」ということですね。学校教育に介入するのではなく、専門の部分について連携したいのだということを伝えてきました。

──連携コストという点で、学校教員に負担をかけない配慮も必要そうです。

青木:はい。学校には学校のルールがあります。まず相手側のスタイルを知ること、相手の立場に寄り沿うことが大切だと実感しました。

旧発達支援センターに勤めていた頃は、学校にこちらの要求ばかりしていました。就学児の情報を引き継ぐ際に「このお子さんは困っていても表出しにくいのでなるべく声かけをしてほしい」などとお願いしていたのですが、学校のカリキュラムをこなしながら生徒を個別にケアするのがいかに大変か、学校の状況や先生の立場を考える姿勢が不十分だったと反省し、連携の際は意識するように心がけました。

都竹:学校が外部の専門家を受け入れるに至った背景の一つに、コロナ禍の影響もあって全国的に不登校児の人数が激増(※)したことが挙げられます。学校の中だけで生徒の困り事を抱えきれなくなったタイミングと、「学校作業療法室」を立ち上げたタイミングが重なったのでしょう。

そうした状況下で、福祉と学校が手を取り合う道を切り拓いてきました。

※ 参考:文部科学省「

──「学校作業療法室」がスタートした後は、学校との連携でどんな点を意識してきましたか?

奥津OT:これまで学校には外部を頼る仕組みがなく、学習のつまずきや、友人関係のもつれ、不登校など、全て学校の先生が一手に担ってきました。学校を訪問するようになって実感したのですが、先生は本当に忙しい。

それに、作業療法士が何をする人で、どんな点において頼れるのか、一般に理解が広まっていません。支援を通して、まずは私たち作業療法士を「便利」だと感じてもらうことが、信頼関係を築く一歩だと信じて活動してきました。

山口OT:いじめ問題への対処や、保護者への深刻な事項の伝達など、先生がプレッシャーを感じるシーンがあります。そうした負担を減らし、「教育」という学校教員の本来の仕事に集中できる環境を提供できることは、作業療法士の便利さの一つだと考えています。

いじめ問題を例に挙げると、作業療法士は直接的に「いじめをなくす」ことはできませんが、いじめっ子といじめられっ子の特性や個性に向き合い、それぞれが同じ教室内でより良く生きる手助けはできます。それが、結果的にいじめを減らすケースもあります。

──発達の悩みを抱える子どもの学習支援だけではなく、幅広く子どもたちの学校生活をサポートできる仕事なのですね。学習支援においては、具体的にどのような流れで作業療法を行うのですか?

奥津OT:学習に遅れが見られるA君がいたとします。先生が手を尽くしても学習が進まず、困っている状況です。一方で、A君のご家族は学校に対応を望んでいます。

そこで、作業療法士はまずA君に向き合い、どんな個性を持っているかを探ります。確かに、A君は授業についていけていない。それでも、何とか先生の話を理解しようと耳を傾け、何とかノートをとろうとしている。その様子を見れば、A君が「努力家」であることがわかります。

次に、A君が学習につまずいている原因を探るため「詳細に検査をしてみませんか?」と先生や保護者の方に打診します。先ほどお伝えした通り、原因は必ずしも知的な能力とは限りません。

──普通学級で学ぶには、知的な能力が足りない場合はどうするのでしょう?

奥津OT:「努力家」という個性を軸に、A君が楽しく学べる場所はどこかを先生や保護者の方と話し合います。結果的に支援学級に入ることになったとしても、その理由は能力が低いからではなく、A君の「努力できる才能」を生かしながら学習できる場所がそこだからです。

そうした考えに基づいて話し合うことで、先生や保護者の方はその選択を前向きに受け入れ、一緒にA君の個性を伸ばしていこう、という気持ちを共有できます。

──足りない点に目を向けるのではなく、強みに注目することで前向きな選択ができるのですね。

奥津OT:はい。大切なのは、物語を伝えることです。A君、保護者、先生、登場人物みんなが幸福になることを着地点に、物語をどう次につないでいくかを考えるようにしています。

私が学校と保護者の間に入ることで、A君の学校生活はもちろんのこと、三者の関係をより良いものにしたいという思いがあります。

山口OT:先生の中には、保護者とのコミュニケーションをプレッシャーに感じる人もいます。作業療法士が間に入り、その場を明るく収めたことで、ある先生からは「心が軽くなった」と安堵の声を頂きました。

作業療法士が発達の専門家なら、学校の先生は教育の専門家です。発達に関わる問題を我々が担うことで、先生は本来の仕事に集中できます。

──今のエピソードは知的な能力や特性に悩む生徒さんの例ですが、特性の有無にかかわらず、幅広く子どもたちの相談に乗る活動もされているのですよね。

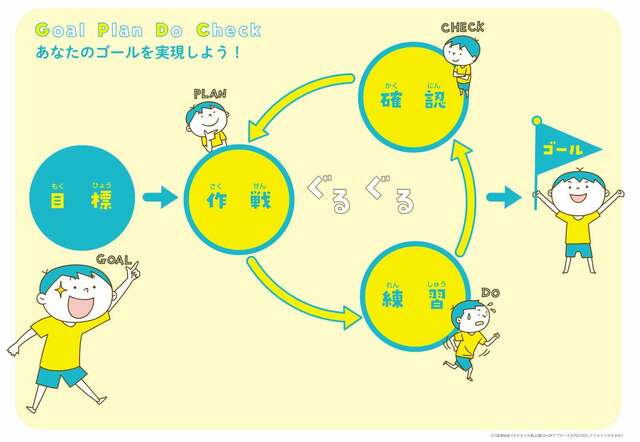

奥津OT:「作戦マン」というオリジナルキャラクターの格好をし、個々の目標達成に向けて一緒に「作戦」を考える活動をしています。CO-OPアプローチという手法に基づき「作戦(Plan)→練習(Do)→確認(Check)→作戦(Plan)」のサイクルを通して子ども自身で課題解決を行います。作業遂行における問題を発見し、主体的に解決していく力を養うのが狙いです。

CO-OPアプローチのサイクル。(出典:クリエイツかもがわ「

」)

その背景には、飛騨市立古川小学校が掲げる「心豊かにたくましく 未来を切り拓く ~自分から・自分で・自分なら~」という、子どもの主体性を伸ばすことを目的としたスローガンがあります。「学校作業療法室」を始めて2年が経過した頃、当時の校長先生からスローガン実現のためのアイデアはないかと相談を受け、「作戦マン」が生まれました。

写真左:「作戦マン」に扮した奥津OT、写真右:撮影当時、飛騨市立古川小学校の校長を務めていた下出尚弘(現飛騨市教育長)。

「作戦マン」の格好をした私が校内を歩いていれば、自然と子どもたちの注目が集まります。見た目を入り口に「作戦」を立てることに興味を持ってもらえればと考えました。

──実際に興味を持ってくれましたか?

奥津OT:私が廊下を歩いていると、子どもが「作戦マンが来た!」と声をかけてくれるようになりました。子どもたちが「作戦マンごっこ」と称し、校内に相談ブースをつくるほど「作戦」が浸透している実感があります。

子どもたちに「作戦」の考え方が浸透したことは、学校の先生の心が動くきっかけにもなりました。子どもたちが設置した相談ブースを先生が訪れ、生徒に悩みを相談をしたんです。先生が「コミュニケーションにおいて、自分の発言が相手にどう思われるか怖い」と相談したところ、子どもたちは「先生はあるがままで素晴らしい」「先生は先生の思いのままに話したらいい」とアドバイスし、子どもたちの成長を感じた先生は思わず涙したそうです。

──素敵ですね。それほど浸透したのはなぜでしょう?

奥津OT:「作戦マン」の風貌に加え、動画を活用したことが挙げられます。校内のテレビ放送で「作戦マン」が「作戦」について語る動画を流したところ、子どもたちが注目してくれるようになりました。

山口OT:乳幼児の頃から動画コンテンツを観て育った子どもや、自閉症の傾向がある子どもの中には、対面だとなかなか話に集中しづらい人もいます。そこで動画に着目しました。

校内放送に加え、YouTubeに学校作業療法室の動画を載せたところ、保護者の間でも我々作業療法士の存在が広まり、地域のスーパーマーケットを歩いていると気付いてもらえるようになりました。その反響は飛騨市内にとどまらず全国のお母さん・お父さんへと広まっていき、中には、自分が暮らす地域の学校でも「作戦マン」を導入してほしいと、動画の内容を元に行政へ提案する保護者の方もいます。

都竹:ありがたく思う反面、地域ごとに特性があり、規模感もさまざまです。飛騨市のやり方をそのまま他の地域に適用できるかというと難しさがあると思います。まずはご自身の地域に目を向け、どのような課題があるのか考えることをおすすめします。

×

──動画での発信が、生徒から先生、飛騨市内から他地域のお母さん・お父さんまで、さまざまな方の心を動かしたのですね。奥津さんご自身が、地域の子どもたちと関わるなかで心が動いたシーンはありますか?

奥津OT:やはり、子どもたちの成長を感じた瞬間です。ある子どもは、小学校低学年の頃は筆算に苦手意識があったのですが、一緒に作戦会議をして試行錯誤した結果、算数の成績が伸びました。「(成績が)すごく伸びて嬉しかった。でも身長は伸びなかった」と嬉しそうに報告する様子を見て感動しました。

中学年以降は、新たに苦手な作業が見つかっても自力で工夫して乗り越えているようです。自分の手を離れ、子どもたちが成長していく姿を見るのは嬉しいものですね。

──反対に、どれほど子どもの相談に乗っても状況が好転しないケースもあるのですか?

奥津OT:そうしたケースもあります。学校生活への適応を目指す過程で、生徒さんが泣いたり暴れたり。本人も周囲も苦しんでいる様子は見ていてもどかしく、作業療法士として悔しい思いに駆られるときもあります。

──そんなときは、どのように対処するのでしょう?

奥津OT:幸い、私には心強い仲間がいます。2021年度に開設された、飛騨市地域生活安心支援センター「

」という組織があり、そこでは小中学生だけではなく、老若男女から地域生活に関わる相談を幅広く受け付けています。

その活動を担う飛騨市役所の青木さん、山口OTに相談することで新たな視点が得られます。さらに、学校の中だけで問題が収まらなければ家庭、家庭内で収まらなければ放課後等デイサービスなど、関係者を引き合わせながら全員で「作戦会議」を行います。担当者だけで問題を抱え込まず、チームで難しいケースに取り組めるため安心感があります。

──担当者任せではなく、作業療法士と行政が連携し、包括的な支援を行うことが重要なのですね。

まとめ:地域生活を豊かにする「作業療法」のさらなる可能性

「学校作業療法室」では、子ども一人ひとりの特性や個性に向き合い、それらを「治す」のではなく、特性を持ったまま、より良い学校生活を送る手助けをしています。

「学校作業療法室」の立ち上げにおいては、学校教員が置かれた過酷な状況や教員自身の思いを踏まえ、いかに負担を軽くするかという視点が重要です。学習支援に加え、いじめ問題や保護者とのコミュニケーションに作業療法士が介入することで、学校教員は「教育」という本来の仕事に集中できます。

一般に理解されづらい「作業療法」の考え方を生徒から保護者にまで浸透させるには、目を引くスタイルと動画が有効です。目標達成に向けて「作戦」を立て、実践と検証のサイクルを繰り返す「型」を身につけることは、子どもたちの自立につながります。

子どもたちが幸せに暮らせる地域をつくるには、行政が潤滑油となり作業療法士が活躍できるフィールドを整えると同時に、担当者に過度に依存しない体制づくりが鍵です。

前編では、学校に作業療法を取り入れた事例を紹介しましたが、「人」だけではなく「環境」や「社会システム」に対し多角的なアプローチが可能な作業療法は、地域生活を豊かにすることに広く応用できます。後編では、作業療法士本来の役割について掘り下げるとともに、福祉改革を進めるうえでのポイントをご紹介します。

◆お問い合わせ先

飛騨市役所 総合福祉課

〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60

ハートピア古川

電話番号:0577-73-7483 ファクス番号:0577-73-3604

◆HABILISグループ概要

NPO法人はびりす

└事業内容:行政/教育委員会からの委託、オンライン事業、研究開発出版

株式会社りすの実

└事業内容:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(飛騨のみ)

公式サイト:

』

└発行年月:2024年10月

└監修:塩津裕康

└編著:大嶋伸雄・都竹淳也・都竹信也・青木陽子・山口清明・奥津光佳