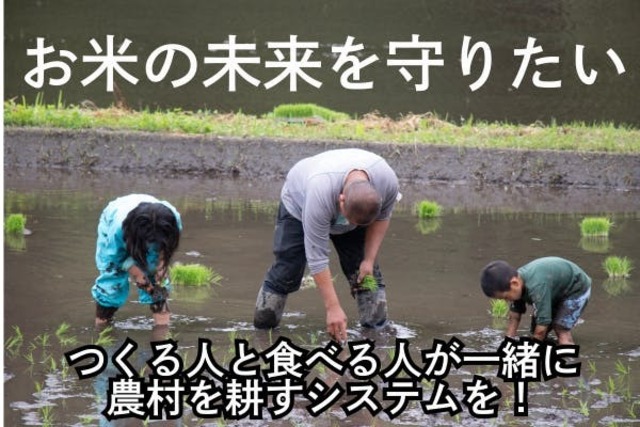

広島県安芸高田市で、農村の小さな農家たちとともに育てたお米を、直接消費者に届ける仕組みをつくります。持続可能な農業のために、品質を守る保冷庫を設置したいと考えています。

守りたいのは、いただきますの先にあった、日本の風景。

四季折々の自然とともに、田んぼを耕し、水を引き、苗を植え、稲を育てる──そんな小さな営みの積み重ねが、私たちの「当たり前のごはん」を守ってきました。

それを支えてきたのは、暮らしと農がひとつになっていた、農村に住む小さな農家たちです。

彼らの目的は、単に米を「生産する」ことではありません。地域の水を守り、景観を育て、田んぼの中の生きものや、集落のつながりを次の世代へ渡す─そんな“目に見えない価値”を、ずっと担ってきたのです。

けれど今、その小さな担い手たちが、次々と姿を消しています。

高齢化、後継者不足、そして収入の不安定さから、志ある農家ほど先に疲弊していくという、皮肉な現実があります。

このままでは、「ごはん」がある暮らしも、それを支えてきた風景も、私たちの手からこぼれ落ちてしまうかもしれません。

日本だけでなく、世界で、小さな農家たちが消えていっています。

アメリカで何が起きているのかご存知ですか?

アメリカでも、小規模農家の廃業と、それに続く大規模化がいち早く進みました。安く買い叩かれ、補助金も十分に届かず、借金を抱えたまま農業をやめる人が後を絶ちません。

そしてその結果、広大な農地は、農薬を多用する大規模農業や海外資本に買われていきました。土地は残っても、そこにあった「家族の営み」や「地域のつながり」は、静かに、けれど確実に消えていったのです。

私たちが暮らしていたフィリピンでは、それによってもっと過酷な現実が起きています。

たとえば、パイナップルやバナナの農園。それらは今、多くが外国資本によって経営されています。

効率と収益のために、人が作業しているすぐ上からでも、農薬が空中散布される―そんな「命より利益」が優先される現場を、私たちは実際に目にしてきました。

でもこれは、遠い国の出来事ではありません。すでに日本でも、同じような流れが始まっています。

お米は、年に一度、秋に一気に実ります。

秋の収穫の喜びもつかの間─多くの小さな農家は、その新米を農協や卸業者に叩き売るしかないのが現実です。

なぜなら、小さな農家には「保管する力」も「売る力」もないからです。

お米は収穫された瞬間から劣化が始まる“生鮮食品”。風味も栄養も守るには、低温での保管が必要です。

一枚の田んぼで、何百キロととれるお米を保管する、大型冷蔵庫は高額で、とても手が出せません。

そして、直接販売をするにしても、個々にお客様に対応する人手も販売ルートもない。

さらに農業は、収穫前に何百万円という肥料代や機械代を先に支払う“先行投資型”の産業。

収穫したらすぐに現金化しないと、次の年を迎えられないのです。

だから小さな農家は、どれだけ愛情を注いで育てたお米も、 秋に一気に、安く手放すしかない。農家の疲弊はこういう循環から来ている。

そう、私達は思っています

お米をつくればつくるほど、しんどくなっていく。

そんな状況が、何十年も続いてきました。

耕作放棄地は年々増え、担い手は減り続け、 農村は確実に、衰退の道をたどっています。

そして今─ 日本の食料生産の約4割を支えている“中山間地域”の多くが、

「消滅可能性都市」と名指しされるまでになってしまいました。このままでは、 田んぼも、米づくりも、 それを守ってきた暮らしや文化も、 日本から消えてしまうかもしれません。

広島県・安芸高田市は

“水のはじまりの地”

日本海と瀬戸内海、両方に注ぐ清らかな源流があり、昼夜の寒暖差が大きく、土壌も豊か

─ この自然の恵みすべてが、「おいしいお米が育つ条件」をそろえています。そんな安芸高田で、

15人の小さな農家たちが

大切に育てた新米をお送りします!

食べてくださるあなたの応援が、美しい田んぼと農村の暮らしを、次の世代へつなぐ力になります。

私たちの自己紹介

— 小さな農村で見つけた「おいしい未来」

広島県・安芸高田市で農業を営む、カタクタン・ジェスンと矢野智美です。

私たちは、フィリピンと日本の国際家庭。 もともとはフィリピンの農村で暮らしていましたが、ご縁あってこの山あいの町にたどり着き、 農地を受け継ぎ、専業農家としての暮らしを始めました。

農村に移住して、子宝に恵まれ、地域が大好きになりました!

自然とともに生きるこの町の、四季のうつろい、そして人の温かさ

私たちは、あっという間に「日本の農村が大好き」になりました。

そして、子どもたちが生まれ、育っていく中で、私たちは何度も問い直すようになったのです。

「この子たちに、どんな"ふるさと"を残せるだろう?」

そうして耕作放棄地をコツコツ再生させていき、今では13ヘクタールにまで広がりました。

子どもたちに美しい故郷を残してあげたい

でもその中で、ずっと心に引っかかっていた疑問がありました。どうして、人の食を支える

生産の力をもつ農村が、

社会問題のるつぼになっているのか?

後継者不足、離農、耕作放棄地─ 地方の小さな農家を取り巻く現実は、あまりにも厳しいものでした。

だから私たちは、その問いと真正面から向き合い、 「農業の仕組みそのものを変える挑戦」を始めています。

私たちの目的は、ただ「お米を売ること」ではありません。

目指しているのは─ 農業の仕組みを変え、農村そのものを再生すること。

この土地を、次の世代へつなぐために。 そして農業を、未来へ続く〈持続可能なかたち〉へと変えていくために。

私たちは、「なにを・どう届けて・どう価値を生み出すか」までを設計し、 農村から新しい“経済の循環”を生み出すことに挑戦しています。

再生した、人のつながり。

プロジェクトを進めてきた中で、過疎高齢化に悩む、この小さな農村に、少しずつ人が集まるようになってきて。移住にもつなげる事ができて。

あたたかい農村の文化や、つくる人の物語や地域の風景をともなって届けられるようになれば、日本が抱えている社会課題は、自然といい方向にいく!私達はそう信じています。

移住者が増え、子どもたちもたくさん増えました。 このプロジェクトで実現したいこと

✅ 40ft大型保冷庫の設置(目標:400万円)

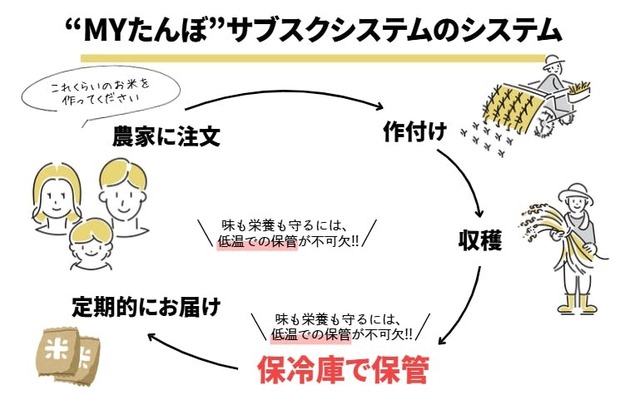

✅ 「MYたんぼ」サブスクシステムの構築(ネクストゴール:800万円)

じつは。

去年も、地域の小さな農家達のお米を集荷し、販売する事に挑戦しました。

しかし、結果は、保冷庫や販売先をもっていないために、結局安く叩き売るしかなく。

なにも、地域に還元する事ができませんでした。

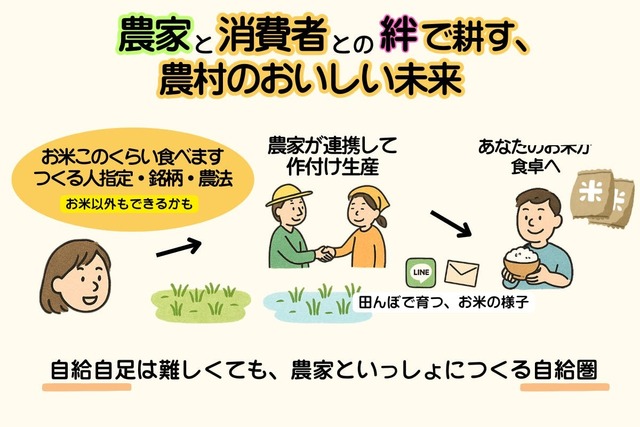

でも、もう終わりにしたい。「食べる人が決まった状態で」

種をまき、田植えをし、育て、収穫し、まっすぐに届ける。

“CSA=地域支援型農業”という仕組みを農村に導入し、農家の所得向上と、農村の活性化を一気に解決!

農家と消費者がパートナーとなって農業を支えあう、新しいかたち。

農家は安定して育てることができ、 食べる人は、

「誰が・どこで・どんな想いで育てたか」がわかる安心なお米を手にできます。

“支える人”と“育てる人”がつながること。 それが、未来の農業を変える力になると、私たちは信じています。

構想しているMY田んぼシステム

これに挑戦をします。ぜひ応援をよろしくお願いします。

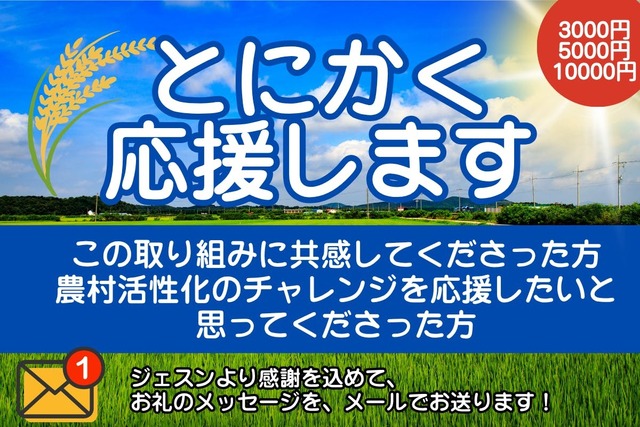

①「お米はいらないけど、想いに共感したから応援したい」

そんなあなたの温かい気持ちに、心から感謝します。

いただいたご支援は、大切にプロジェクトの実現に使わせていただきます。

プロジェクトリーダーの、ジェスンより心をこめたメッセージをメールでお送りさせていただきます。

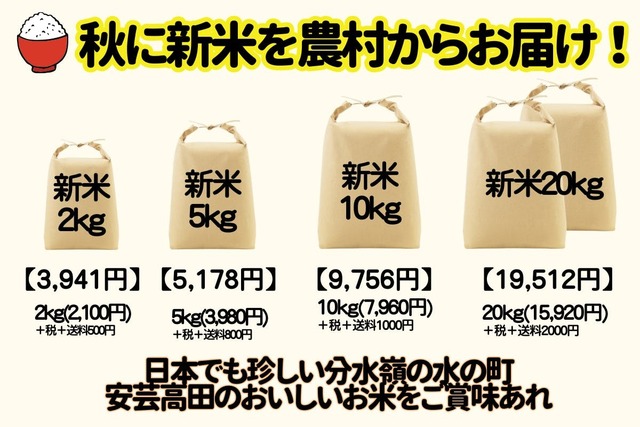

②秋に収穫されたお米日本でも珍しい、“水のはじまり”の町から届くお米

広島県・安芸高田市は、山々から湧き出た水が、日本海と瀬戸内海、ふたつの海へと分かれて流れていく“分水嶺”の町。まさに、水が生まれる場所です。

まさに、水が生まれる場所です。

「水のおいしいところに、お米のおいしさあり」。

自然の恵みをたっぷり受けた、この土地ならではの味わいを、ぜひご家庭でお楽しみください。

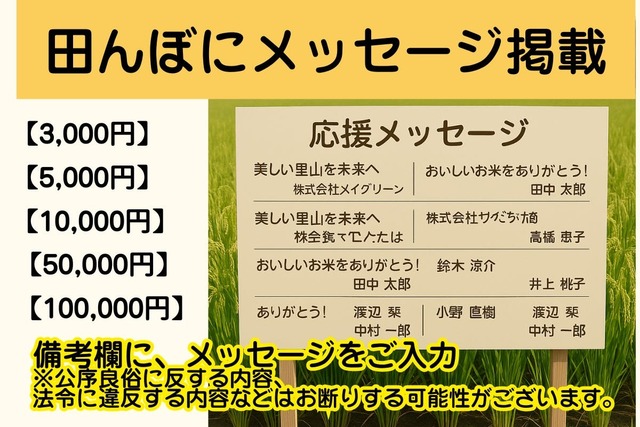

③田んぼにあなたの応援メッセージが掲示されます!

あなたのメッセージが、実際の田んぼに掲示されます

自然の中に、あなたの言葉がそっと寄り添う風景を、私たちが心を込めてつくります。

農家の励みにもなり、訪れた方の笑顔にもつながる、あたたかな応援のかたちです。備考欄にメッセージとお名前を記載ください!

このクラウドファンディングは、 私たちが地域で進めている3つのプロジェクトのうちのひとつです。

今後、この活動はさらにスピードをあげ、 地域全体の活性化を力強く進めていきます。

その取り組み全体の名前が、 「おいしい共生プロジェクト」です。

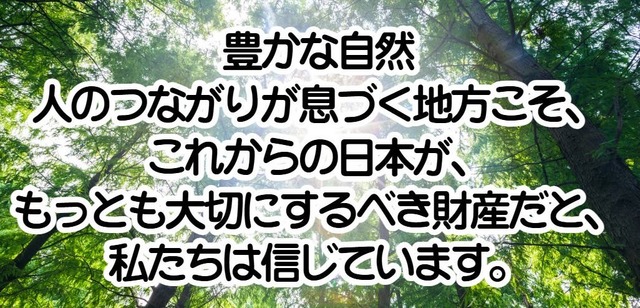

私たちが信じること農村にこそ、日本最後の成長余力がある。

これは、松尾雅彦氏(元カルビー副社長)の著書『スマート・テロワール』冒頭の言葉です。

・都市一極集中 × 社会の分断

→ 持続可能な農村が都市との新たなつながりを生む

・食料自給率の低下 × 食の安全保障

→ 地域ごとの自給圏が暮らしの安心を守る

・グローバル経済の限界 × 輸送・環境コスト

→ 地産地消が環境を守る

・地方の雇用不足 × 地域の疲弊

→ 食品加工と農業が地域に仕事を生む美しい村には、人・自然・食・暮らしが調和した“本質的な豊かさ”がある。これが、実践された世界を見てみたい。私たちは、この農村から、その実証をしていきます。最後までよんでいただきありがとうございました!!!

農村が元気になれば、日本は元気になる!

今後、この活動はさらにスピードをあげ、 地域全体の活性化を力強く進めていきます。

その取り組み全体の名前が、 「おいしい共生プロジェクト」です。

自給圏という、おいしい未来を守るためには、私たち一人ではできません。あなたと“共に”。

私たちと一緒に、未来を耕していきませんか?

農村の小さなチャレンジに、どうか仲間として加わってください。

“おいしい未来”ってワクワクする—— そう思っていただけたなら、それがすべての始まりです。

私たちと一緒に、農村を耕してください。

応援、どうぞよろしくお願いいたします!