」を提供するHR Tech企業です。本記事では、「AIに代替されない強み」を持つためには、何が必要なのか?エンジニアやITプロダクト開発に携わる方のキャリアを考える上でヒントとなる、「肩書きに捉われない、エンジニアリングの本質」と、「SaaS企業のプロダクトづくりの面白さ」を語ります。

語り手は、エンジニアからCTO、PM(プロダクトマネージャー)まで、様々な企業や肩書きを「越境」してきたThinkings PM部門ゼネラルマネージャーの中筋です。

自衛隊→エンジニア→CTO→PM 異色のキャリアパス

――グローバル企業のエンジニア、スタートアップのCTOなど幅広いキャリアを歩む中で、中筋さんがPMになったきっかけを教えてください。

学生時代からパソコンを触るのが好きだったこともあり、自衛隊の次のキャリアとして、自然とエンジニアを選びました。その後、Amazonからスタートアップに移ったことは、その後のキャリアにおいて大きな転機だったと思います。

当時は「コードをバリバリ書きたい」「自分の代表作になるプロダクトを作りたい」という気持ちで転職したのですが、入社1ヶ月でCTOを任され、そこで“PM的”な業務も担うようになりました。

スタートアップでは、資金調達やユーザー獲得、KPI達成まで、事業を成長させるためにできることは何でもやる必要がありました。CTOの私が「技術のことだけ考えればいい」という立ち振る舞いをしてしまうと、事業そのものの存続が危ぶまれるわけです。そのため、「何を作るべきか」から「どうやってプロダクトを届けるか」までを、考えざるを得なかった。

そこから独学でPMについて学び始めたことが、今につながっています。

多くの人が「エンジニアリング」を矮小化している

――組織と役割が変わったことで、プロダクトを「作る」と「届ける」という視点が両立していったのですね。その両方の視点を持つことの重要性をどう捉えていますか。

その質問は、僕が特殊な視点を持っている、という前提で聞かれているのかなと思うんですが、そもそも、世の中の多くの人は「エンジニアリング」を矮小化しています。「エンジニアリング=技術」と捉えられがちですが、本来の工学(エンジニアリング)は、数学・自然科学に加えて、人文・社会科学の知見を取り入れ、『社会課題を解決する学問』のことです。

例えば、風車をつくる場合、「発電効率」だけを考えていてはダメで、設置場所の環境や景観も配慮し、「どう設計・配置するか」まで考えるのが真のエンジニアリングです。エンジニアは、技術課題だけでなく、社会・環境などを広く見渡し、トータルな解決策を考えられる存在であるべきなんです。

多くの人が、仕事と役割を考える際に、エンジニアやPMという「肩書き」を意識します。しかし本来は、コードを書くことから、「誰もがその便利さを享受するにはどうすればよいか?」まで、プロダクトづくりに関わるすべての人が、「作る・届ける」両方の視点を持つべきだと思っています。

「体験」を提供する―ものづくりへの共感

――組織、役割を越えてキャリアを重ねてきた中筋さんが、Thinkingsを選んだ理由を教えて下さい。

Thinkingsのものづくりへのアプローチが特徴的だったからです。私たちが支援する採用業務において、例えば、面接内容を次の面接官に書類で渡し、書類を回収、結果をパソコンでまとめる……というフローがあったとします。この業務フローをそのままデジタルに置き換えるだけでも手間は省けます。

でもThinkingsの発想は違う。面接の日程調整から、評価入力、合否の判定、関係者への連絡までを、シームレスに繋ぎ、自動化まで組み込むことで、採用担当者の業務フローそのものを作り替える。これまでの業務ありきでなく、プロダクト起点でより便利な仕組みをつくり、デジタルならではの「体験」を提供する——それがThinkingsのプロダクト開発で、その考え方に共感しました。

」の企業向け画面。採用フローが一画面で管理できる。

PMとして、プロダクトと組織へ与えた変化

――そんな中筋さんがPMとなり取り組んできたことと、Thinkingsに与えた変化を教えて下さい。

入社後は、Thinkings全体の中長期的な「プロダクト戦略」と、それにも紐づく「組織戦略」を描く役割を担ってきました。

「プロダクト戦略」において、計画に沿って開発を着実に進めることは大切です。しかし、柔軟に軌道修正することも同じくらい重要です。計画を立てた半年後に、市場環境などの”前提”が変わることもあるのが現実なので、必要だった機能が不要になることもある。そんな時、「計画だから」と続けるのではなく、やめる勇気や途中変更する判断が求められます。

入社当時のThinkingsの機能開発は、着実でしたが、もっと柔軟性があっても良いと感じました。そこで、「柔軟性を持たせた開発ロードマップ」をつくったことはひとつの変化だと思います。

ただ、「途中でやめる」という判断は、どの組織でも難しいものです。「本当に、今も必要か?」と部門を超えて声を上げられる関係性や、目指すゴールがチームを超えて共有されていることが重要になります。

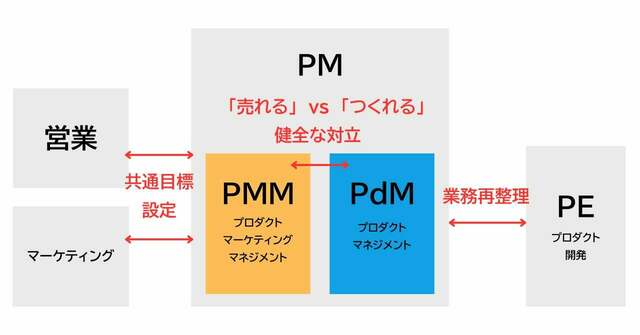

▲中筋の考える、PM組織づくりにおいて重要な「PMMとPdMの健全な対立」

そのため、PdMやPMMの役割を再定義したり、PMとエンジニアのワークフローを改善したり、部門を超えた共通の目標設定に取り組んだり──よりよいプロダクトづくりにつながる「組織づくり」も進めてきました。

その過程で、一時的に開発スピードやアップデート数が落ちた場面があったかもしれません。しかし今では、より本質的な、価値あるプロダクトづくりを追求できる体制が整ったと感じています。

sonar ATSは「採用管理」から新しいステージへ

――「採用管理システム sonar ATS」は累計2,300社へ導入され※、多くの組織の採用活動を支援しています。現在はどのようなフェーズでしょうか? ※2025年7月時点

sonar ATSはこれまで、「採用管理」の領域で課題解決に取り組んできました。今は採用から領域を広げて、どのような課題・ニーズに対応できるかを考え、新しいプロダクトの準備をはじめています。いわゆる「プラットフォーム戦略」です。

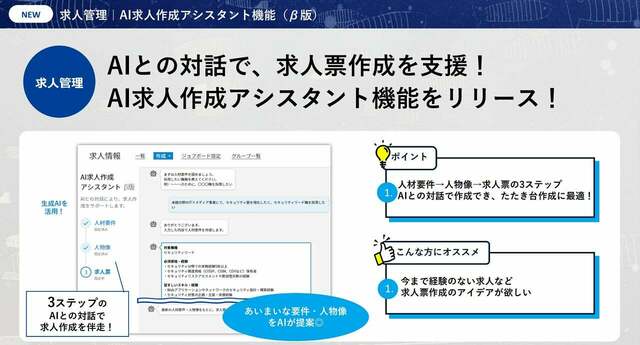

加えて、採用市場そのものの変化も見逃せません。これまで新卒採用を中心としてきた大手企業でも、近年「キャリア採用」の比率が高まってきました。採用でのAI活用も確実に進んでいます。採用活動の多様化が進む中で、「これからの採用」に対してどんな新しい提案ができるか──まさに面白いフェーズに来ていると感じています。

――「sonar ATS」の今後の注力テーマは何でしょうか?

まずは、採用時と入社後のデータをつなげることです。現在、面接結果や評価内容などの“採用時のデータ”は、入社後にはほとんど活用されずに眠っていることが多い。これらの貴重な情報を、入社後の活躍支援や人材育成などに、もっとシームレスに活用できるようにしたいと考えています。

次に、社内公募・異動の人材管理支援です。企業の人手不足は深刻です。新規採用だけでなく、「企業内の人材」の活躍支援はますます重要になっています。この領域もsonar ATSでサポートできるよう、機能をアップデートしていきます。

その他にもいくつかありますが、新たな取り組みを進めるべく、PMチームではユーザーへのヒアリングや検証などを進めています。

肩書に捉われず、アイデアを試せる環境

――プロダクトの大きな変化を見据えるThinkingsは、今どのような環境でしょうか?

まず、SaaS企業として、複数のプロダクトを同時に育てられる環境は、日本ではまだ少ない。主力のプロダクトが安定していないと、新しいチャレンジは難しいからです。その点で、Thinkingsは「採用管理システム sonar ATS」という基盤があるからこそ、プラットフォーム戦略に踏み出せます。この可能性と面白さをまずは知ってほしい。

さらに、Thinkingsの大きな特徴は、デジタルならではの”新しい体験”を生み出すものづくりへの哲学です。例えば、“テスラ”は、自動車業界のものづくりの延長にはない発想をします。具体的にいうとウインカーレバーがないとか、車に乗り込んでブレーキペダルを踏むだけでシフト操作が自動で行われるなどです。テスラのようにというと大袈裟かもしれませんが、Thinkingsでも、従来の発想にとらわれず、既存の延長線上にない新しい価値・体験を生み出すことに挑戦できます。PMもエンジニアも、肩書きや役割に捉われず、思い切ってアイデアを試せる環境があるんです。

例えばPMでは、市場調査やユーザーインタビューなどを通して、新しいプロダクトや機能をゼロから企画することができます。またエンジニアは、解決したい課題をもとにどのように実装するかを検討し、開発途中で部門を超えたレビューを受け取る機会を設け、ユーザーにどんな体験を提供したいか自ら考え機能開発していくプロセスを導入しています。これらは、今のThinkingsが自慢できるポイントだと思います。

これからのエンジニア・PMに求められるもの

――エンジニアやPMとしてキャリアを歩む上で、大切だと感じていることを教えてください。

「コードを書くこと」は今後AIに置き換えられていくでしょう。だからこそ、「誰の何を解決するのか?」という”広い視点”と、「もっといい方法は?」と”問い続ける視点”がなければ、技術者として生き残れない時代になります。

プロダクトが向き合うのは「人」や「社会」です。「人」と「社会」を深く理解した上でプロダクトを作らないと、社会全体の幸せを増やすことはできません。そのため、一歩引いて「そもそも人間とは何か?」「社会はどう動いているのか?」といった、広い視点で学び続けることが重要です。

例えば、「社会環境」と「人材採用」を考えると”人口減少”は大きなテーマです。有効な解決策はまだ存在しないため、しばらくこの流れは変わりません。「人材採用」においては「”人口減少“を前提として、どう人材を獲得・維持するか」という問いが浮かび、「これまでの採用と同じやり方や考え方では難しい」という結論に達するでしょう。そうなると、市場から求められる「採用プロダクトの在り方」も変わるはずです。このように、社会環境や国際情勢といったマクロな視点で学び、プロダクトというミクロにつなげて考える、ということを意識しています。

AI時代、これからのプロダクトづくりを担うすべての人には、「人」と「社会」という広い視点で物事を考えながら、問い続ける力が求められるはずです。

▼Thinkingsの採用情報はこちら