デジタルトランスフォーメーション(DX)は、企業の競争力を左右する重要なテーマとなっています。しかし、歴史があり、組織規模の大きな企業にとっては、その実現は容易ではありません。なぜなら、DXは単なる技術導入ではなく、社員の働き方や習慣を根本から変える挑戦だからです。

ライオン株式会社は次世代ヘルスケアのリーディングカンパニーを目指し、DXの加速に力を入れています。「より良い習慣づくりで、人々の毎日に貢献する(ReDesign)」というパーパスを掲げ、研究開発部門でもその理念を体現。デジタル技術を活用し、業務の効率化やデータを活かした研究の進化に取り組んでいます。

では具体的に、どのようにDXを推進し、どのような変化が生まれているのでしょうか。本記事では、ライオンの研究開発部門でDXを牽引するメンバー3人にインタビューを行い、彼らの挑戦や成果、そしてDX化成功の鍵について語っていただきました。

Profile ※インタビュー当時の所属

藤原研究員:研究開発部門のDX推進グループのマネージャー。機能性材料の基礎研究のバックグラウンドを持つ。

稲垣研究員:データサイエンスの知見を活かしたDX推進を担当。ビューティケア製品の開発経験を持つ。

羽田野研究員:データサイエンスの知見を活かしたDX推進を担当。オーラルケア製品の開発経験を持つ。

長年培ってきた技術とDXを融合させ、新たな価値を生みだす

――ライオンの研究開発部門(以下、R&D)が推進するDXの特徴を教えてください。

稲垣:DXを進めるにあたって重視しているのは、単に新しい技術を導入して終わりではないということです。ライオンR&Dには長年積み重ねてきたたくさんの貴重な知見や経験があります。これらを活かすという視点なしにはライオンの発展はありません。DXに関しても、従来の技術と置き換えるのではなく、これまで培ってきたライオンの技術と融合させて新しい価値を生み出すことを目指します。そのような融合を実現できるのは、開発の現場で多くの課題と向き合い経験を積んでいる研究員たちだけです。

研究員が自らデジタル技術を使いこなし、これまでの研究に組み込んで融合させ、新たな方法を生み出しアップデートする。さらにその新しい方法が研究員の新しい習慣として定着し、当たり前のように使われていくところまで持っていく。これがライオンR&DのDXの特徴だと考えています。

――これまで進めてきたDXの例は、どのようなものがありますか。

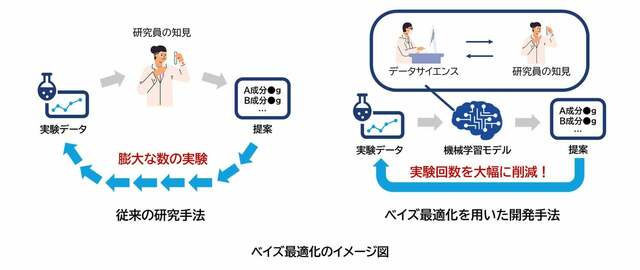

稲垣:ベイズ最適化という機械学習技術を用いて、ハミガキの組成開発を行う実験計画手法を確立しました。ベイズ最適化とは既知のデータを起点に最適な組成を探索できる手法です。データサイエンスに研究員のこれまでの知見を掛け合わせることで、実験回数を大幅に削減し、想定の約半分の期間で開発できる事例が生まれました。

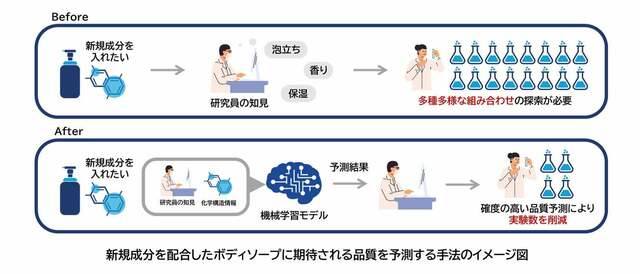

ほかにも、成分の化学構造情報に着目して、研究員の知見を組み込んで生成した特徴量を機械学習モデルに導入して、新規成分を配合したボディソープに期待される品質を予測する手法を新たに確立しました。ボディソープの組成開発は、泡立ちや香り、保湿などの使用感、低温・高温条件での品質など、複数の目標値を満たすために多種多様な新規成分や組み合わせの探索が必要となりますが、この手法を導入することで、確度の高い品質予測を行うことができるようになりました。今後の研究開発のさらなるスピードアップが期待されます。

羽田野:ほかの例として、当社の研究開発知見を簡単に検索できる情報検索AIも導入しました。これまでは、わからないことがあったら経験豊富なベテラン研究員に相談したり、膨大な過去資料の中から情報を探したりしていました。情報検索AIの導入により、探したい情報を簡単に検索できるようになったので、自分で情報を集めて仮説を立てて実験や議論をするという工程が、よりスピーディーに行えるようになりました。

研究開発の現場では、AIをはじめとしたデジタル技術と協働することで、開発期間が短くなるだけでなく、新しい気付きが得られるというメリットもあります。先入観を排した提案がAIから出てくることで、研究員の発想もこれまで以上に広がっていくのではないかと考えています。

現場に寄り添い“研究員視点”でDXを考える

――DX推進プロジェクトを進める上で、みなさんはそれぞれどのようなことに気をつけていますか。

稲垣:DXを推進する立場としてだけでなく、研究員視点でも携わっていくことを心がけています。私たちは現在、全体の研究戦略を統括する部所に所属していますが、もともとは製品の開発現場で研究をしていました。元研究員である経験を活かして、各現場の具体的な研究内容や製品開発のプロセスを理解し、そのうえでDXによってどういうことができるかを、研究現場に寄り添って一緒に考えるようにしています。

羽田野:当社は様々な研究開発をしている分、部所ごとに抱えている課題は異なります。各研究所の抱える課題を正確に捉えて、そこに合った提案をするためには、画一的な対応では目的を果たせません。DXを推進していることと、ある意味矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、対面のコミュニケーションも重視しています。研究所を訪れて雑談をしている中で、現場の課題や隠れたニーズを発見することもよくあります。

藤原:プロジェクト立ち上げ当初は現場の課題を捉えきれず、ツールを作っても使われなかったということもありました。それらの経験が現在活かされていると思います。

独自の「デジタル人材育成講座」で実際の課題を解きながら実践的に学ぶ

藤原:研究員とDXに関するコミュニケーションを円滑に行うためには、データサイエンスで何ができるのかを理解してもらう必要があります。そのため、本プロジェクトでは、デジタル技術を使いこなせる研究員を育てていくことに力を入れています。DXによって研究開発の生産性を高めるためには、現場の研究員一人一人が当事者意識をもって、現場の中で課題を見つけ出して解決してもらう必要があります。そのためには、データサイエンスを使いこなせるデジタル人材を増やしていくことが重要だと考えています。

――どのようにしてデジタル人材育成を行っているのでしょうか?

稲垣:社内で「デジタル人材育成講座」を開催しています。基礎編3か月、応用編3か月、半年で1クールが完了する講座です。実際に当社の研究開発で直面し得る問題や課題に取り組んでもらいながら、データサイエンスの活用方法を学んでもらいます。前半は実際の当社の事例をケーススタディとして学んでもらい、後半の3か月は、受講している研究員たちが行っている業務の中から課題を見つけてもらい、それをデータサイエンスで解決していきます。

――かなりハードなプログラムですね。

羽田野:はい。通常の業務を行いながらの取り組みになりますので、受講者も、伴走する私たちも、かなり大変です。教材は私たちがすべて自作しているので、それも手間がかかりますが、実際に研究開発の現場で生じる課題を使って学んでいかないと、実務で使えるようにはなりません。

私自身、過去にデータサイエンス講座を外部で受けてみたことがあるのですが、研究開発に特化した題材を扱う講座ではなかったこともあり、実務で使えるようにはなりませんでした。時間もお金もかけたのに実務で使えない、そんなことが起こらないように、プロジェクトメンバーで何度も話し合いを重ねながら、今の形になりました。さらに実際に講座を運営していくなかで受講してくれた方のフィードバックを受け、アップデートをし続けています。

稲垣:やはり、受動的な学習だけでは業務に応用する力は身につきません。実践的な課題に取り組むことで、アウトプットしながらインプットする。そういうプログラムになっています。どんな技術があるかを知って何に使えるのかを考えるのではなく、まず何を解決すればよりよい研究開発の習慣になるのかを考えてから、そのためにどんな技術があるのかを考えていく。これを課題解決力と私たちは定義し、重視しています。

藤原:受けた方からは、相当大変だったといつも言われますが、その大変さと比例して満足度も非常に高いというアンケート結果が出ています。実践的なスキルを育成するプログラムになっていると考えています。

DXとライオンの技術の融合で新価値創出を加速させる

――今のところ、どのような成果が見えてきましたか。

稲垣:データサイエンスと聞くと、人間の仕事を機械で代替するイメージが先行している人が多かったのですが、研修を通して、研究の知識を融合させることが重要だという意識を持っていただけたと思います。細かい話ですが、データサイエンスを活用するには、これまで蓄積されてきたフォーマットの揃っていないデータを、解析できる形に整理していく作業が最も大変だったりするのですが、その大変さを講座の中で実感してもらったことで、データをきれいに整理し、蓄積して可視化することの重要性も知っていただけました。

羽田野:各研究所で自主的にデータサイエンスを扱うチームのようなものができていますね。テーマも増えてきています。

――プロジェクトメンバーの側にも変化はありましたか?

稲垣:プログラムを通して、我々の方も非常に大きな学びを得ています。講座の後半ではプロジェクトベースのテーマに一緒に取り組みますが、そのプロセスを通して各研究所の課題や解決方法も見えてきます。受講者の中には、我々がこれまでやってこなかったような技術を考えて使ってくれる方もいます。相互に活性化しあえるという意味でも、このプログラムは非常に有効な場になっていると感じています。

羽田野:そうですね。講座のグループワークで受講生の方々が積極的にデータサイエンスを活用したり、講座では扱っていない高いレベルの技術を自分たちで調べて実装したりしているのを見ると、私ももっと勉強しなければというポジティブな刺激をもらえています。

受講した方が自らのデータを活用してデータサイエンスを研究開発のためのパートナーとして当たり前のように活用する。そして革新的な製品やサービスを世に送り出す。それが私たちの目指しているDXです。その実現をサポートできる現在の仕事にやりがいを感じて取り組んでいます。

藤原:人の育成は、ある意味、種を植えるようなことだと考えています。今後、このプログラムをきっかけに育っていった方が社内で活躍していく姿を見ることができるのが、非常に楽しみです。

ライオンR&Dでは、DX推進によって、研究開発の生産性向上と顧客に対する新価値創出を目指しています。データサイエンスを使いこなせるようになった研究員たちがコア人材となり、DX推進を加速させてくれることを期待しています。私たちは今たまたまデータサイエンスなどの技術に先に取り組んでいる立場にいますが、このプログラムをきっかけに成長された方が、今度は逆に私たちにいろいろ教えてくれる——そんな日が来るのも楽しみですね。

▼関連リンク

・ライオン公式note「研究員’sストーリー」

・ライオン公式HP 「R&D Station From Lion」