将来への不安や孤立感を抱える若者が、知る、見る、やってみるを通じて、自分の可能性を広げる場所──それが、若年無業やひきこもり状態の若者をサポートするオンライン体験プログラム「シル・ミル・テミル」

社会とのつながりや経験の機会が少ない若者に、安心して様々な経験を積む機会を届けるこの取り組みは、単なる就労支援にとどまらず、自己理解のきっかけ提供や自己肯定感の醸成までを視野に入れています。

今回、本事業の責任者である育て上げオンライン・プロジェクトマネージャーの平井奈穂に、シル・ミル・テミルはどのようなプログラムか、いかにして立ち上がってきたのか、どんなことを目指して活動しているのかを聞きました。

若者向けココロの充電プログラム「シル・ミル・テミル」

2023年よりスタートした「シル・ミル・テミル」は、「ココロの充電プログラム」をコンセプトにした、15歳から30歳代の方が様々な経験を通じて自己理解を深める2か月のオンライン体験プログラムです。

対象となるのは、「イマイチ何からスタートしていいかわからない」「経験そのものが少ないため、なにかしたい」「自分からなにかした経験がないので、一緒に考えてほしい」というモヤモヤを抱えた若者たち。

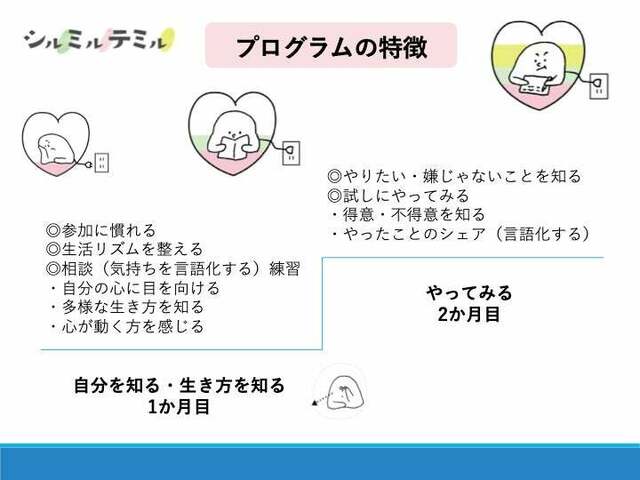

参加希望者は、まず個別ガイダンスに参加してもらいます。プログラム開始後、1ヶ月目は自分自身や働くことについて「知る・見る」、2ヶ月目は実際に「やってみる」を中心に進めていきます。

「知る・見る」のステップでは、慣れるためのアイスブレイクを実施しながら、心理学入門講座や得意・不得意発見ワークなどを体験。

また、自分を知ることに加えて、自分の好きなことや得意なことを活かして、お金を稼ぐ方法を学ぶスモールビジネス講座や職業の体験談を聞くことなどを通じて、どんな働き方があるのかにも触れます。

期間中は担当スタッフと週1回の振り返りセッションを実施し、考えたことや感じたことを振り返ることによって、もし不安なことがあっても早めに解消できるようになっています。

2ヶ月目からは「やってみる」のステップへ。担当のスタッフと一緒に、自分にとって「ちょうどいいこと」を考えて挑戦する期間です。

これまでのシル・ミル・テミルの参加者による「やってみる」は、「イラストを描いてみる」「動画を作ってみる」「料理を作ってみる」「とにかく歩いてみる」など、幅広い内容。

2ヶ月間のプログラムを終えて、ココロが充電できたら、これからのことを改めて「考えてみる」のステップに進んでいきます。

過去の参加者からは「講座を受講するうちに、自分って意外といろんなことができるんだ、と発見があり自信につながった」「他人と話す機会がしばらくなかったので、スタッフやほかの参加者とつながりを持てて練習になった」などの声が寄せられています。

なかには、プログラムでいろいろなことに挑戦しフィードバックを得たことによって、自己肯定感が上がって自信が持てるようになり、スタッフと相談を重ねた結果、以前から持っていた夢に向かって進学を決めた参加者もいました。

(

「経験」が不足している若者たちに、オンラインで参加しやすいプログラムができないか

このシル・ミル・テミルを立ち上げ、責任者を務めているのが育て上げオンライン・プロジェクトマネージャーの平井奈穂です。数年にわたって、育て上げネットにて若者支援を行ってきた平井は、若者たちが抱えているある課題に着目しました。

平井「自分の得意・不得意を把握するためには、まずは実際に経験してみることが欠かせません。経験がないままでは、自分が何に向いているのか、どんな環境で力を発揮できるのかといった自己理解が難しいためです。しかし、多くの若者にとって『経験そのもの』が圧倒的に不足している現状があるので、この課題をなんとかしたいと考えていました」

こうした課題の解決を目指し、平井は若者が経験を積み、その経験を振り返る過程を大切にするプログラムを考え始めます。加えて、着目したのがオンラインで受けられるプログラムの少なさでした。

平井「『若者たちが困っていることは何だろう』と考え続けて、ふとオンラインで受けられる連続型のプログラムがほとんどないことに気がつきました。単発のプログラムやオフラインでのイベントはあるものの、2か月程度の期間を区切りに、10~15名ほどの参加者が同じ時間に一緒に学んだり体験したりできる“ライブ感”のあるオンラインプログラムは少なかったのです」

発見したことや生まれた仮説を踏まえて、プログラムの設計はさらに進んでいきます。設計を進める上で大切にしたのは、受益者である若者たちの状況を考慮して、参加しやすいプログラムにすること。

平井「外出が難しい人や体調の波がある人、集団になると参加が難しい人でも参加しやすいよう、たとえば午後の2〜3時間だけオンラインで、という条件であれば、つながれるのではないかと考えました。こうした視点から、家にいながらでも連続して参加できるプログラムを設計したんです」

こうした観点を盛り込み、シル・ミル・テミルへの参加は、寝っ転がりながらでもOK、カメラマイクはオフでOK、週2日3時間の短時間でOKという、参加のハードルが低い条件になっています。価値あるプログラムであったとしても、参加を躊躇し、機会に参加できなければ意味がありません。若者たちの状況に沿ったプログラムにすることは、必要不可欠でした。

企業とNPOが協働して、インパクト創出を目指す

プログラムの原型の設計が進んでいたシル・ミル・テミルが、具体的な形になっていくきっかけとなったのは、2022年、ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループによる「JAPAN COMMUNITY IMPACT(以下、「JCI」)の助成プログラムです。

この助成は、ヘルスケアに関わる社会課題に対して長期的な視点で取り組む日本の非営利団体に対し、プロジェクトへの資金提供と助言を行うというもの。育て上げネットとしてこの公募に申し込み、無事採択されたことで、JCIとの事業協働が始まりました。

同社からの支援が受けられるのは、最大で3年。この期間が終わった後も、育て上げネットの事業として自走することを目指し、担当者の方と過去の事例を参考にしながらアイデアを出し、話し合いを重ねながらプログラム作成を進めていきました。

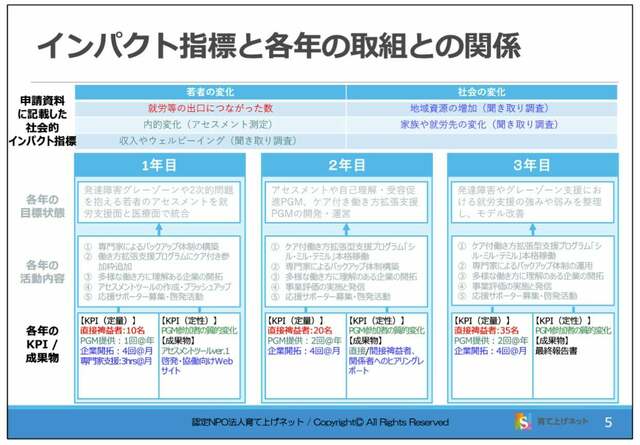

企業との協働で始まった事業を持続的なものにするためには、事業によるインパクトをどのように評価するかを設計することも大切です。シル・ミル・テミルにおいても、プログラムの初期段階からインパクト評価(事業が社会に与えた影響を定量・定性的に評価する手法)を視野に入れたKPIの設計を進めていきました。

平井「プログラムの1年目は、まず『立ち上げ』を大きなKPIとして位置づけました。さらに、3年後の事業終了までにどのようなインパクトを創出できるか目標の策定を行い、ここに示したような定量・定性目標をKPIとして設定しました。

他の多くの就労支援プログラムでは、若者がどれだけ就労につながることができたか、を定量目標として設定すべきと指摘されることが多いです。しかし、このプログラムでは若者の就労を必須のゴールに設定していないため、別の指標を作る必要がありました。

代わりに“間接的な受益者”として、若者の家族や兄弟などを含めた支援の波及効果を評価する仕組みを構築したんです。より多角的に事業のインパクトを捉えられるようにしてスタートしました」

私たちの取り組みを支援するうえで「数字目標に囚われすぎない」方針を取ってくださることに。あくまで私たちが動きやすい環境を尊重しながら、一方で定量的な目標と定性的な成果報告の両方を重視する形で合意し、事業はスタートしました。

共に社会課題の解決を目指し、協働しながら進歩していく支援プログラム

協働しながら事業を進めていくうえでは、共に同じ方向を向いて関わりたいと思えるかどうか、という点も重要です。シル・ミル・テミルにおいても、「共に社会課題解決に関わりたい」と感じていただけるよう、プログラム設計やすり合わせを大切にしました。

たとえば、参加者は「やってみる」の段階で、実際の業務を想定した成果物の作成に取り組みますが、その際の課題の提供なども社員の方々にご協力いただいています。課題として、「企業のチラシを作ってほしい」「お弁当屋さん向けの報告書を作成してほしい」「1分ほどの注意喚起動画を制作してほしい」など、具体的な内容を提示してもらい、若者たちが自主参加で取り組みました。

平井「制作に挑戦した若者は成果物を発表し、それに対して企業がリアルな評価やフィードバックを行います。実際に企業に勤める方の目線からの感想や『ありがとう』という言葉を、若者に直接伝えていただいています。

私たち支援者が『よく頑張ったね』と声をかけるのは、本人たちにとって当たり前になりがちです。だからこそ、社会の一線で活躍する“第三者”からの評価や感謝の言葉、そしてリアルな依頼体験は、若者たちにとって大きな自信とモチベーションにつながります」

「みなさんからのフィードバックや『役に立った』という実感が、若者にとって本当に大きな支えになっている」という声を担当者の方にお伝えすると、「やってよかった」とおっしゃっていただきました。このように、企業側がプロジェクトを通して「若者に貢献できた」と実感できる機会をつくることも重視しています。

平井「こうした成果物の制作は、他社との連携では実施していましたが、シル・ミル・テミルでは最初からプログラムに含まれていたわけではありません。途中で『協働による価値をより活かせるはず』と考え、プログラムに取り入れました。運営側と企業が温度感をすり合わせながら柔軟に強みを取り入れた結果、若者にも企業にもメリットをもたらす取り組みとなったと考えています」

2年目が終わった現在も、こうした取り組みにポジティブなフィードバックをいただきつつ、定量と定性の両面から成果を検証しています。明確な目標設定と柔軟な出口戦略を重視することで、今後もプログラムの可能性をさらに広げていくことが期待されています。

プログラムの価値をわかりやすくし、参加ハードルを下げる

企業協働によって開発してきたプログラムも、その存在や価値が若者に届かなければ支援にはなりえません。スタートした後も、継続して多くの若者に知ってもらうための改善を重ねてきました。

大きな転換点のひとつに、プログラムを象徴するキャラクターやキャッチコピーの誕生を挙げます。

平井「現在使用しているキャラクターや『ココロの充電』というキャッチコピーは、プログラムをブラッシュアップしていく過程で見出したのですが、これが大きな転機となりました。最初のうちは、『ITスキルを学べる』『動画編集を習得できる』といった、何が身につくのかが明確な募集のほうが若者は集まりやすいものの、本来の目的である“自己理解”や“心のケア”といった要素が伝わりづらいという課題があったのです。また、他の支援団体の方にプログラムの概要を説明しても、抽象度が高く『何をやるプロジェクトなのか』がイメージしにくいという声がありました。

プログラム開始から1年半ほど経ったところで、『ココロの充電をする場所』と定義し、イラストや情報の見せ方をシンプルにして、若者や支援者に伝わるように改善しました。抽象的だった『自己理解』という言葉をあえて使わず、『少し疲れて動けなくなっている人の心にエネルギーをチャージする』というコンセプトを前面に打ち出したのです」

コンセプトを見直したタイミングで、1か月目の「知る、見る」講座を中心として気になる講座に参加できる「のぞきみコース」を新設しました。参加者の多くは、直接プログラムを見つけて申し込みをするわけではなく、支援団体の紹介やつながりによって集まります。その際、少しでも参加のハードルを下げられるように、と導入した仕組みです。

さまざまな改善によって、開始当初に比べて参加者が集まりやすくなり、より多くの若者にプログラムが届くようになりました。

平井「シル・ミル・テミルは、若者たちがあらゆる人や資源とつながるためのプログラムにしたいんですね。プログラムによって心を満たしてから次のチャレンジとして他の支援団体や福祉につなげていくと、参加者の元気度が上がっていくというイメージがあるんです。若者たちがプログラムにつながりやすくする工夫は、今後もずっと続けていくつもりです」

日本各地の若者に、支援を届けられるように

ワークサンプルを導入したり、コンセプトを見直したり、新たなコースを導入したり、改善を重ねてきたシル・ミル・テミルは、2025年で3年目に突入します。今後はさらに支援を日本各地へと広げるための挑戦を行っていきます。

平井「育て上げネットでは、就労を目指す若者の『準備段階』から『進路選択』、さらには『就労支援』までを一貫して行っています。ただし、拠点は首都圏や大阪などに限られており、地域によっては直接のサポートが難しい場合もあります。

そこで、現在は育て上げネットが培ってきた全国の就労支援団体と連携を深めることで、各地域に根ざした団体と互いに協力し合える体制を整えている最中です。

他団体と連携することで、たとえば就労までの準備段階を育て上げネットが担当し、より専門的な支援が必要になれば他団体にバトンタッチするという形で、幅広いエリアで若者を支援できるようになっていくと考えています」

シル・ミル・テミルは、オンラインを中心に展開して、様々な理由で動けなくなっている若者が参加しやすいという特徴を残しながら、育て上げネットのネットワークを活かして日本各地へと支援を広げていきます。

ジョンソン・エンド・ジョンソン日本法人グループ「JAPAN COMMUNITY IMPACT」の助成期間であった3年間が経過した後も、継続して若者を支援するためには、様々な企業との協働が必要です。シル・ ミル・テミルの活動に共感する企業の担当者の方は、ぜひ育て上げネットにお声がけください。

また、身近に「ココロの充電」が必要な若者がいらっしゃる方は、ぜひシル・ミル・テミルのことを共有していただけたらと思います。

◇◆◇◆◇お問い合わせ◇◆◇◆◇

シル・ミル・テミルに関するお問い合わせは