データを活用して北海道でおいしいお米を生産し、日本や世界に広めていきたいーー。

テラスマイルは農作業の記録や作物の育成状況など、農業に関するあらゆるデータを活用し、それを「見える化」することで農業の生産性向上をサポートしています。

そんなテラスマイルが提供する、経営管理クラウドサービス「RightARM(ライトアーム)」を活用してくださっている方々との対談を通じて、農業現場の現状や、農業における経営課題がどのように解決されてきたかをお伝えする連載。

今回ご協力いただいたのは、北海道のスマート農業共同体(以下、SAc)で事務局長を務める白川努氏。SAcは農業の持続的な発展に向けてスマート農業を推進し、研究機関と連携しながら現場への実装を進めており、2023年から、テラスマイルとともに北海道内でデータ活用に関するワークショップを協同で開催しています。

今回は、両者がなぜ北海道におけるデータ活用のワークショップを開催することとなったのか、データ活用により北海道の農業を変えていきたいと考えているのかについて、テラスマイルCEO・生駒祐一とともに紹介します。

―北海道の農業が抱えている課題についてお聞かせください。

白川さま:北海道は他の都府県に比べるとスマート農業化は進んでいるとはいえ、他の地域と同様、就農者の高齢化や農作業の生産性の低さが課題となっています。若い世代の農業への関心は決して高くはなく、後継者不足が深刻化しています。

また、北海道の場合、明らかに他の地域よりも広い農地を管理しなければいけない一方で、明らかに人手が足りていません。就農者が減り、1人あたりが管理すべき農地が広がる中で、多品目の作物を育てていることから、農家に求められる業務の幅も広がっているのが課題です。

生駒:担い手不足に加えて、気候変動も北海道の農業に大きく影響しています。北海道の冬は厳しいため、例年4月~11月頃までの限られた期間内できちんと作物を作る必要があります。しかし、ここ数年で北海道でも気温が30℃を超える日が増え、これまでとは異なる環境の中での農業が求められています。

そんな特殊な気候の地域であるにも関わらず、作る作物は、これまでの小麦やトウモロコシから、野菜や果樹などと多様化しています。その中で、より計画的かつ効率的な栽培を行っていくことが大きな課題だと感じています。

―そうした課題がある中で、SAcとテラスマイルが組んで「データ」に関するワークショップを開催しようと思った理由や、具体的な内容を教えてください。

白川さま:後継者不足に加え、気候変動への対処も難しい地域だからこそ、きちんとデータを活用しながら効率良く農作物を作っていかなければならないと強く感じていました。そんな中で、とあるイベントで知り合ったのが生駒さんです。農業に対する熱意が強く、私たちが解決したいと考えている課題にも共感してもらえたことから、一緒に北海道でデータ活用のワークショップを進めていくことになりました。

生駒:私たちテラスマイルがソフトウェアを提供している一方、白川さんはスマート農業のためのドローンなどのハードウェアを手がけていることもあり、互いに補完し合える関係だと感じたのも、協業させていただいた理由です。また、白川さんが、持続可能な農業のために人を育て、未来につなげる活動をされているということに、私自身が共感したことも大きかったですね。

具体的な取り組みとしては、SAcの有する114の団体、2000人の農家の方々という人的ネットワークを活用させていただきながら、テラスマイルの強みであるデータ活用について、ワークショップを通じて多くの方にお伝えしていく活動をしています。特にお米に関して、しっかりデータを活用しながら栽培ができる人材育成に力を入れています。

米どころになりつつある北海道だからこそ求められる、データ活用に関する人材育成

学校法人 八紘学園 北海道農業専門学校での白川氏と生駒による授業の様子

ーワークショップを通じて、お米の栽培に関するデータ活用の人材育成に力を入れるのはなぜでしょうか。

生駒:北海道では全国の約15%のお米を生産しており、今後さらに日本全国にお米を供給していく地域として重要であること。また、就農者1人あたりが管理する田んぼの面積が今後急激に拡大すると予想されており、これまでの勘と経験だけでは生産を続けていくのが難しいことが理由です。

また、近年の気候変動の影響で、これまでの北海道でのお米の育成の「勝ちパターン」が崩れつつあることも、お米におけるデータ活用に力を入れる理由です。北海道が、今後日本各地に米を供給していく上での重要な地域となる可能性が高いなかで、これまでのようなノートでの育成管理では確実に無理が出てきます。

データの活用が必ず必要になってくる作物であることから、きちんとデータを活用して栽培できる人材を育てていくことが急務だと感じています。

ーお米を作るうえで、北海道ならではの対策や、北海道だからこそ求められるデータ活用はありますか。

白川さま:これまで北海道では、冷害対策として田んぼの水位を深くして水温を上げる「深水管理」を行ってきました。しかし、近年の気候変動により、今後は新たな栽培方法の検討なども求められていくと感じています。

これからはそうした気候変動にも対応しつつ、北海道でよりおいしいお米を生産するため、水の管理方法を工夫するなどの取り組みを進める必要があります。そうした意味で、さまざまなデータが必要になってくると考えています。

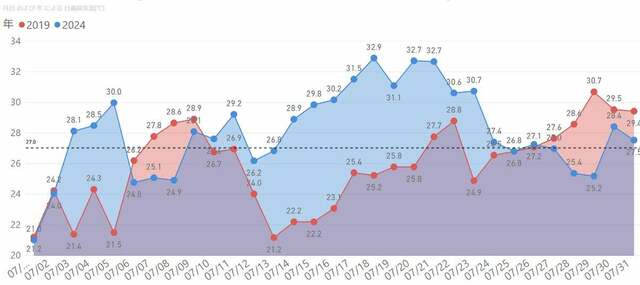

赤いグラフが2019年、青いグラフが2024年の7月の最高気温。特に7月中旬に、大きな差が出ていることが伺えます

―農業者向けのワークショップでは、どのような内容をお話されているのでしょうか。

生駒:気象データを活用し、農作物の栽培ステージごとに「苗を植えた後に何に気を付けるべきか、気象データから見える注意すべきポイントはどこか」など、それぞれのステージに応じた見るべきデータを共有することで、いかにデータ活用が重要かをお伝えするようにしています。

これまで経験や勘に頼っていた農業のノウハウをデータとして可視化することで、これまでは大まかな日数や肌感覚で行っていた部分をきちんと把握し、誰もが再現できる形にしていくのが狙いです。

―ワークショップを受講した方々からは、どのような声が寄せられていますか。

白川さま:「そもそもデータ活用自体考えたことがなかったので、新しい視点を得るきっかけになった」「実際に試してみたい」といった前向きな声が多く寄せられています。ワークショップを通じて、データを活用した農業経営の重要性をきちんと認識してくださる方が増えてきていると実感しています。

また、「AIを使えば何でもできる」と考えがちですが、そもそもデータがなければAIを活用することすらできません。そうした意味でも、データ蓄積の重要性が徐々に伝わり始めていると感じます。

生駒:就農された方の中には、急に世代交代を迫られ、農作業自体はもちろん、経営自体も自分で見なければならなくなった方もいます。その場合、先代の勘と経験のデータが蓄積されていないと、ゼロから試行錯誤して経験を積み上げるしかなく、作業も経営も手探りな状況から始めざるを得ず、非常に厳しい状況に置かれてしまいます。DX化による農業経営の効率化を進めようにも、まずは自社のデータを蓄積するところからになります。そうした状況を打開するため、特に若い世代ほど、「作業や育成に関するデータを残しておくべき」という意識を持っていただきやすいと感じます。

データ活用により北海道でよりおいしいお米を作るとともに、その意義を広めていく仲間を増やしたい

―北海道で今後進めていきたいことについて教えてください。

白川さま:一番の目標は、「北海道のお米がおいしい」ということを、日本や世界の人に知ってもらうことです。それを実現するため、北海道内でデータ活用を推進する「アンバサダー」を集めたいと考えています。特に2025年には、北海道内の米どころの地域で、5人ずつのグループを20か所作り、コミュニティ単位でデータ活用しながらおいしいお米を作れるような基盤づくりをサポートしていくことが目標です。

生駒:このアンバサダーには、農業者の方々はもちろん、そのご家族や地域おこし協力隊の方々など、さまざまな方に加わっていただきたいと考えています。道内179市町村に“農業データを扱う人材・仲間”を一人創りたいです。各地域のコミュニティでデータ活用の重要性を広めていっていただくことで、北海道全体にデータ活用の輪が広がり、より良い農業経営が可能になると考えています。

私自身、数年前に北海道のお米を食べた時、「こんなにおいしいのか!」と感動したのが鮮明に記憶に残っています。そうしたおいしいお米を、安定的に作れれば、日本の米文化もより豊かになると考えています。また、この取り組みの輪を拡げていきたいので、北海道での本取り組みに賛同いただける企業・ベンチャーキャピタルの方からの出資も集めていきたいと思います。

白川さま:北海道でデータ活用をしながらおいしい農作物を作っていける仲間を増やしたいですし、そのためには多くの方と連携しながら取り組んで行く必要があると感じています。一緒に取り組んで行ける仲間が増えるとうれしいので、データ活用にチャレンジしたいという方はぜひ積極的にアンバサダーになっていただけるとうれしいです。

▼アンバサダーへのお申込み・お問い合わせ: