社会の変化や多様なニーズに応えるべく、既存の枠組みを超えた革新的な発想と実行力が求められる現代。危機的な状況からの再生を果たし、公共交通の企業としてさらなる挑戦を続けることでんグループ代表取締役・真鍋康正氏と、月極駐車場という既存ビジネスのDXに挑む株式会社ハッチ・ワーク代表取締役社長・増田知平が、それぞれの想いや未来への展望を語り合います。

ことでん再建の道のりで重要だった哲学

増田:真鍋さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。早速ですが、ぜひことでんグループ再生について、これまでどのような取り組みをなさってきたのかお聞かせください。

増田 知平(ますだ ともへい)

株式会社ハッチ・ワーク 代表取締役社長

1978年生まれ、神奈川県出身。大学卒業後、株式会社セブン-イレブン・ジャパンに入社。その後、株式会社グラントコーポレーションを経て2006年当社へ入社。07年に取締役、18年に代表取締役社長に就任。

真鍋:増田さん、こちらこそよろしくお願いいたします。そうですね、ことでんは開業から100年以上の歴史がある鉄道会社なのですが、24年前に民事再生法を申請して、一度倒産しています。倒産の理由はバブル期の無理な不動産投資ですが、バブルが弾けた時に他の鉄道会社も同じように経営が傾いたんです。普通、鉄道会社みたいな公共性が高い事業を行っている企業の場合、なくなってしまうと地域の方々が困るので、保存運動が起きたり行政が動いて残そうとしたりして、なんだかんだ助かってきたのですが、ことでんは助けてくれる人が見つからなかった。

真鍋 康正(まなべ やすまさ)

ことでんグループ 代表取締役

1976年高松市生まれ、香川県出身。99年一橋大経卒、コンサルティング会社などを経て2009年高松琴平電気鉄道入社。14年に代表取締役社長に就任。

増田:どうして誰も助けてくれなかったのですか?

真鍋:正直、当時のことでんは地域の方々から愛されている会社ではなかったんです。私も子供の頃からずっと利用していましたのでよく覚えているのですが、駅員さんや車掌さんから横柄な態度を取られていました。何というか、国鉄末期のイメージです。そんなに大きな会社でもないのに、ずっとそういう経営をしてきたわけです。経営陣と地域の方々が意見交換をするような場も少なかった。地域密着企業のはずなのに繋がりが希薄だったので、本当に困った時に助けてもらえなかったんですね。結果として倒産に至り、再生しなければならない状況になりました。実はそこで私の父が手を挙げて再生に乗り出し、私もジョインしたという流れです。

増田:なるほど、当時の状況がよくわかりました。そこから再生に向けて、どのような考えで舵を切られたのでしょうか?

真鍋:公共交通における公共性というのは、まずは「誰でも乗れる」ということだと考えています。地方は確かにクルマ社会ですが、例えば運転免許を持っていない方々はどうやって移動するか。また、外国人を含めた旅行者がどうやって移動するかを考えると、公共交通がないと、そういった人たちの移動は支えられないんです。地方社会においても、公共交通の役割は決して小さくないわけで、交通弱者と呼ばれる人たちにとっての大事なインフラであり、生命線でもある。ですから、再生に向けては「電車を守る」や「会社を立て直す」ということよりも、「安全でスムーズに移動できる地域社会を守る」という考え方が根幹にありました。

増田:公共交通の役割は大きいですよね。

真鍋:はい。そして、乗り物はあくまでも「移動する手段である」ということを自覚する必要があります。人に会いに行くことや職場や学校に行く、買い物に行くといった目的があって移動します。公共交通の会社は、その目的を応援する立場なんですね。さらに、移動した先に体験したいことがあるとか、会いたい人がいるとか、学びの場があるといった魅力的なスポットがあることも重要です。それら「まち」の魅力的な場所を作っている人たちを、公共交通の会社は応援する立場です。「まち」に魅力がなければ、当然移動したい人がいなくなってしまいます。そういう意味でも、“地域の皆さんと一緒に「まち」を作っていくという立場である”という考え方こそが、ことでんグループの哲学になりました。

増田:勉強になります。やはり軸になるパーパスは大事ですね。

真鍋:そうですね。なにしろ倒産という危機的状況から、「ことでんは必要か?」という議論があり、自分たちの存在意義を深く考えなければなりませんでした。そして、哲学をもとに自分たちのビジョンが、「鉄道の会社」から「移動の会社」、さらに「移動した先に幸せがあるまちをつくる会社」といったように、明確になっていきました。ちなみに、ことでんのキャラクターがイルカなのは、「いるか、いらないか」という問いかけから来ています(笑)。

ことでん公式キャラクター「ことちゃん」

増田:そうだったんですね!かわいいキャラクターなのに、なんだかすごく背負っていますね(笑)。当社も2018年に私が社長になって再スタートを切る時、まさにパーパスづくりに取り組みましたのでよくわかります。

真鍋:増田さんはどのようにパーパスを作られたんですか?

増田:真鍋さんの会社でもご利用いただいている、月極駐車場のオンライン管理支援サービスを始め、月極駐車場のDXをより推進していくことを考えた時に、改めて自分たちの存在意義を確認しました。月極駐車場自体はずいぶん前から存在しますし利用されてきましたが、ずっとアナログでした。オンラインを使って工夫すれば、もっと便利になるはずなのに、誰も気付いていなかったんですね。そこで、私たちは「今あるものを大切にしながら、社会に新しい価値を生み出す存在なんだ」と、強く認識しました。当社の社名にある「ハッチ(hatch)」は「孵化させる」という意味があるのですが、私たちは「卵を孵すような存在になる」という想いを込めて決めたんです。そして、「社会に、可能性の卵を。」というパーパスに落とし込みました。

真鍋:素晴らしい考えですね。

増田:ありがとうございます。根幹となる考え方が定まったあとは、再生に向けて具体的にどのような取り組みから始められたんですか?

真鍋:経営破綻の前に、市民の方々と意見交換を全くしていなかったとお話ししましたが、単純に皆さんが意見を言う場所がないということが問題だと考えました。そこで、全部の駅にご意見BOXと紙とペンを用意して、「何でもおっしゃってください」と示しました。メールアドレスも用意してホームページでも受け付けました。そして、社内システムを作り、すべての意見や回答を全社員で共有するようにしたんです。とにかく「全部」です。

増田:最初はひどい意見も?

真鍋:もちろん、「潰れてしまえ」とかもたくさんありましたし、今もあります。基本的にインフラって「すごく満足」ということはないんですよね。電力会社に「いつも電気をありがとう」と言っている方って、いないですよね(笑)。でも、ごくたまに停電したらとんでもない大クレームです。

増田:あって当たり前のサービスですからね。

真鍋:鉄道も同じで、時間通りに来るのが当たり前なんです。数分遅れればクレームになる。正直、利用料金で言えば数百円のサービスですが、お客様の期待値は上がっています。それは、日本の交通サービスの素晴らしさを表していますけどね。ただ、インフラに要求する水準が極めて高いとしても、それを無視するのではなく、まずは「期待されている」ということを理解しよう、と。意識することが大事だと思ったので、全部のご意見を社内で共有しました。重要なご指摘や、ありがたいお褒めの言葉を一つずつ取り上げて議論する、ということをひたすら繰り返した。どう対応するか、どう対応したかといったことも含めて徹底的に話をし、お客様にもその姿勢を見せていきました。

増田:それは次第に地域の皆様にも伝わっていきますよね。ちなみに、そうした取り組みを進めるなかで、社内からの反発や戸惑いはありませんでしたか?

真鍋:やはり「倒産」という大きな失敗体験がありますから。もちろん人数は減ってしまいましたが、会社に残ってくれた社員たちは「ことでんを残したい」という強い想いを持っていましたので、「変わるしかない」という共通認識があったと、当時の再生に携わった面々からは聞いています。

増田:皆さん、ある意味腹をくくっている状態だったわけですね。

真鍋:そうです。そして、意見をいただいて改善するというサイクルを続けていると、少しずつ「最近のことでんは話を聞いてくれるな」という雰囲気が出てきました。そうすると、今度は「こんなことをやってみたら」とか「ことでんと一緒にこんなことを企画したい」といった、新しいアイデアをいただくようになりました。要するに、対話の回路を作ることが何よりも重要だったんですね。「以前のことでんはお高くとまっていたけど、気軽に声を掛けることができるようになった」という関係がつくれたのはよかったです。結果的に、地元の方と組んでイベントをしたり、駅でのお祭りなどを毎年開催したりできるようになっていって。ことでん自体に「ちゃんとお客様の声に耳を傾ける」というカルチャーができました。

モビリティ連携で広がる可能性

増田:それは素晴らしいです。私たちも多くの方のご支援もあって、月極駐車場オンライン管理支援サービスも全国に導入企業が増えてきました。改めて、ことでんでもご導入いただきありがとうございます。さらに、昨年3月には上場も達成し、ありがたいことにとても順調です。そういう意味では、現状に満足せずにもっと進化していかなければならない状況と認識しています。真鍋さんは立て直しを見事に成功させた今、今後についてはどのようにお考えですか?

真鍋:いやぁ、すごいです。改めて上場おめでとうございます。今後について、私は電車・バス・タクシーといった当社が運営している乗り物以外のさまざまなモビリティとの連携が重要だと考えています。地方はクルマ社会であること自体は間違いないですから、クルマとの接続がいい公共交通であるべきです。そういう意味では駐車場も重要。御社のサービスを導入したこともその一つです。

増田:ありがとうございます。ちなみに、クルマとの接続がいい公共交通というのは、具体的にはどのようなことに取り組んでいらっしゃるのですか?

真鍋:新たに駅をつくるというのは、その一つです。経営破綻後、これまでに4つの新駅をつくりました。2026年度には5つ目が開業予定です。田んぼや工場だったところが宅地開発されて、若い世代が一気に住み始めるということがたびたびあります。しかし、そこには駅も線路もない。そこで、比較的アクセスしやすい場所に駅とロータリーと駐車場を作り、路線バスやタクシーを用意します。そうすれば、クルマで送迎したりパークアンドライドができたりと、住むエリアとのアクセスがよくなりますよね。

増田:それは大事なことですね。新駅の設置以外にも、地域内のさまざまな移動手段との連携について、何かお考えはありますか?

真鍋:高松エリアも電動キックボードやその他のシェアリングサービスがどんどん開始していっていますし、他のモビリティとの連携は重要な課題ですね。インバウンドの増加によって、これまでの人の移動とは異なる動きも見られるようになりました。例えば、日本人があまり興味のない場所でも、外国人の観光客には人気があるスポットがあります。しかし、そういう場所は意外と移動手段が整備されていなかったりしますので、公共交通から小型モビリティのシェアリングサービスを使って、目的地に行くような流れがつくれるといいですね。特に今は高松空港が海外の航空会社を積極的に誘致していて、四国のハブ空港を目指していますし、もっとインバウンドが増えていくでしょうから。

増田:確かにそうですね。ちなみに当社もLUUPやハローサイクリングと駐車場で連携しています。

真鍋:どのような連携ですか?

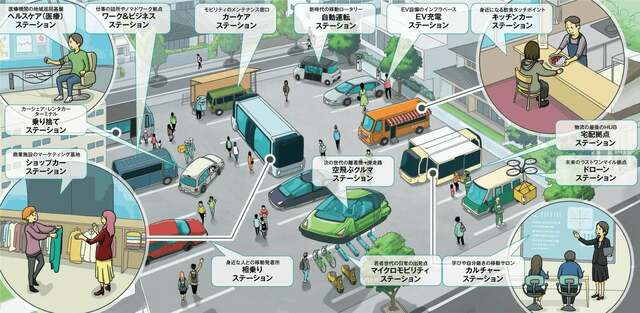

増田:当社は「ファーストワンマイルステーション構想」を掲げているのですが、その一つの事例で連携しています。この構想は、これまでクルマを駐車するだけの場所だった月極駐車場ですが、社会の変化とともにその役割が変わるだろうと考えたところから始まっています。月極駐車場って、コインパーキングと違い住宅地の周辺にたくさんあるんです。そして、一定数空きがある。この空きスペースを、さまざまなサービスと連携して利活用することで、住まいからの一歩目、つまり「ファーストワンマイル」に新しい価値をつくることができると考えています。小型モビリティのシェアリングサービスとの連携は、駐車場の空き区画やデッドスペースを貸し借りのポートにすることで、駅までの移動をスムーズにする取り組みです。これが私たちが貢献できる「まちづくり」ではないか、と。

真鍋:それは面白い。他にもいろいろとアイデアがあるんですね?

増田:真鍋さんがおっしゃるように移動は手段ですが、多様化していますよね。小型モビリティもそうですが、カーシェアリングやライドシェア、将来的には自動運転なども実用化されると思います。ただ、クルマである以上、「発着所」という存在は欠かせません。さまざまなモビリティのハブとなることで、地域の皆さんの豊かな暮らしに貢献できるんじゃないかと思っています。ですので、自宅の近くの「小さな駅」になれたらという想いで「ステーション」と呼んでいます。ちなみに、構想図にはドローンの発着所も入れているのですが、真鍋さんはドローンのスタートアップにご出資されていますよね?

真鍋:ええ、何社か投資しています。乗り物の事業をしていると、いずれドローンの時代がくると強く思いますね。おっしゃるとおり、社会実装には発着所が必要になるでしょう。ただし、人の頭上を飛ばすのはまだまだ安全上のハードルが高いです。そういう意味で、線路の上は電線があるとは言え、比較的運用しやすいのではないかと考えています。実際、鉄道も自然災害で運休になったあとに必ず点検するのですが、人が対応するのは大変ですのでドローンは有効です。まずは検査・調査領域、そして物流で活躍していくと予想しています。また、埼玉県で発生した大規模な道路陥没でも調査でドローンが使われたみたいですし、災害時の活用も期待されています。

増田:非常に興味深いお話です。災害時と言えば、先日当社が神戸市と協定を締結しました。災害時に月極駐車場を支援に利活用する取り組みで、これも「災害ステーション」と名付けました。

真鍋:神戸市はちょうど今年が阪神淡路大震災から30年でしたね。どのような内容ですか?

増田:先ほどもお伝えしたように月極駐車場は一定数空きがありますので、収益化も大事ですが、災害支援や防災力の向上で何か取り組めないかと考えていたんです。色々な自治体と話していると、災害が発生したときにどうやら駐車場が足りなくなると聞きました。

真鍋:駐車場が足りなくなるんですね。

増田:はい。クルマで避難する方や応援職員、ボランティア、災害対応の車両などがどんどん入ってくるからだそうです。でも、そこらじゅうに月極駐車場があるじゃないですか。ただ残念ながらオンライン化されていないために、自治体が1件ずつ管理会社に問い合わせしなければならない。混乱しているなかで、現実的じゃないですよね。でも当社ならば、「アットパーキングクラウド」を通じて、各管理会社様の駐車場がオンライン化されていますので、今空いているという情報がリアルタイムにわかります。それならば、事前に管理会社様に賛同いただいた駐車場の空いている情報を自治体に提供して、要請のあった駐車場を当社の費用負担で無償提供することで、災害支援の迅速化につながるのではないかと考えたんです。さらにこの取り組みのポイントは、当社のサービスの導入が増えて、協定に賛同いただく管理会社様が増えるたびに、利用可能な駐車場も増えていくことです。神戸市からもこのアイデアを大変評価していただき、協定の締結に至りました。高松市でもいかがですか?

真鍋:それは素晴らしい取り組みです。高松市は幸い災害の少ないエリアで、防災の意識が他の自治体に比べて低いような気がするので、むしろもっと意識する必要があるかもしれませんね。みんな平和にうどんを食べて、安心して暮らしていますから(笑)。

増田:平和が一番いいですね(笑)。

増田:ぜひ、真鍋さんからも「駐車場の利活用」でアイデアをいただきたいのですが、いかがですか?

真鍋:そうですね。クルマ社会なので、通勤をクルマで行う方も多いです。なので、住宅地の駐車場は平日の日中は空いています。また、逆に通勤先であるオフィス街の駐車場は土日がガランと空いている。これをもっと有効活用できたらいいなと思いますね。

増田:ありがとうございます。そういう意味では、当社が今取り組んでいる「アットパーキングウィークリー」が近いです。これは、月極駐車場の空き区画を募集している期間に、1日・1週間・1か月といった単位で貸し出すサービスで、とても好評なんです。これもオンライン化しているからできることですが、もっと細分化していけば、使わない土日だけ貸し出すこともできるかもしれません。でも、そういう細かい運用を手間なくするためには、DXが必要ですね。人手不足なのに、アナログで対応するのは難しいですからね。

増田:御社でも人手不足の問題はありますか?

真鍋:人材採用は本当に難しいです。ほとんどが県外からですね。でも先ほど言ったように、当社の取り組みやまちづくりの企画などをSNSで見て応募してくれる方がいるのはうれしいことです。あとは一定数、鉄道好きの方も来てくれます(笑)。

増田:私も鉄道好きですよ(笑)。特に寝台列車が好きで、サンライズや北斗星も乗りました。

真鍋:え!それは先に言ってくださいよ(笑)。寝台列車って時間の使い方としてはすごく効率的ですよね。でも、夜間は保線作業や貨物列車が走るので経営的には悩ましいところです。貴重なサンライズもいつまで運行してくれるのか、心配しています。

増田:そうですね。ここまで速達化の波に負けず残ってきたので、頑張ってもらいたいです。必ずまた乗りたいと思います。さて、ここまでたくさんの貴重なお話を聞かせていただき、本当にありがとうございました。最後に、当社に対して期待することやメッセージがあればぜひ教えていただけますか?

真鍋:我々の弱い部分は、やはりデジタル分野です。長年、人が電車を動かし整備し、切符を切るというオペレーションを中心に行ってきましたから。でも、鉄道は空間の利用であり、その空間を最適な形で利用するためにはデジタル技術を駆使するという考え方は、非常に参考になりますし、学ばせていただきたいと思っています。少子化が進む中で、少ない人数で空間を最適にオペレーションしていくためには、デジタルの力が不可欠だと感じていますので、ぜひそのノウハウを今後も共有してください。

増田:ありがとうございます。本日の対談を通して、私たちハッチ・ワークも、既存の駐車場という枠組みを超え、真鍋さんのような革新的な視点を持って社会に貢献していきたいという思いを強くしました。今後も月極駐車場のDXを推進することで、より便利で持続可能なまちづくりの実現に貢献していきたいと思います。本日はお忙しいなか、本当にありがとうございました。

■株式会社ハッチ・ワーク 会社概要

代表者 :代表取締役社長 増田 知平

設立 :2000年6月

本社所在地:東京都港区南青山2-2-8 DFビル3F

主要事業 :月極駐車場オンライン管理支援サービスの開発・提供、月極駐車場検索サイトの運営など

URL :https://hatchwork.co.jp/

(お問い合わせ先)

◎報道関係者様 hw_kouho@hatchwork.co.jp

◎不動産会社・管理会社様 inquiry@hatchwork.co.jp

◎代表電話 03-5772-3621(平日9:00~18:00)