デザインによって社会課題を解決する能力を身につける玉川大学(東京都町田市)工学部のデザインサイエンス学科は、前身のエンジニアリングデザイン学科をリニューアルし、2023年度に誕生した新しい学科です。モノづくりの基盤となる数学や物理を学びつつ、3Dプリンターや3DCADなどを使いこなし、デザインや工学、プログラミングなどの基礎科目を学修します。2年次以降は、「プロダクトデザイン」「ロボットデザイン」「環境デザイン」の各コースに分かれ、応用科目を履修しながら、“デザイン思考”を養い、イノベーションを生み出す社会問題の解決思考と起業家精神を育むことを目指しています。

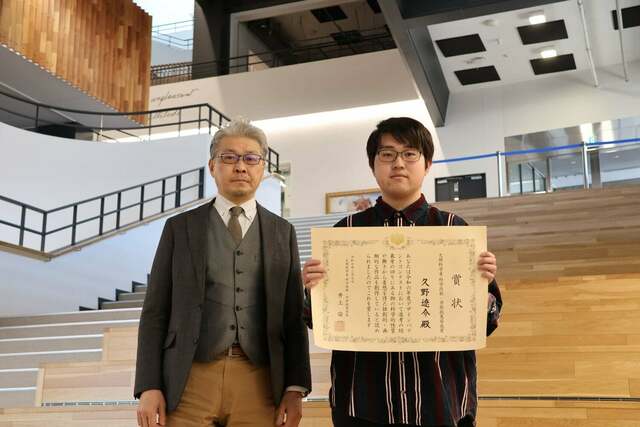

<黒田先生と久野さん>

知的財産権教育を中心に担当する黒田潔教授の指導のもと、文部科学省や特許庁、日本弁理士会などが主催する「デザインパテントコンテスト」に2017年度から毎年度応募し、同学科はこれまでに計11件、受賞してきた実績があります。2024年度は1年生の久野遼介さんの考案した包装用容器(シャンプーボトル)が、791件の応募作品の中から、優秀賞、および特別賞として「文部科学省 科学技術・学術政策局長賞」を受賞しました。

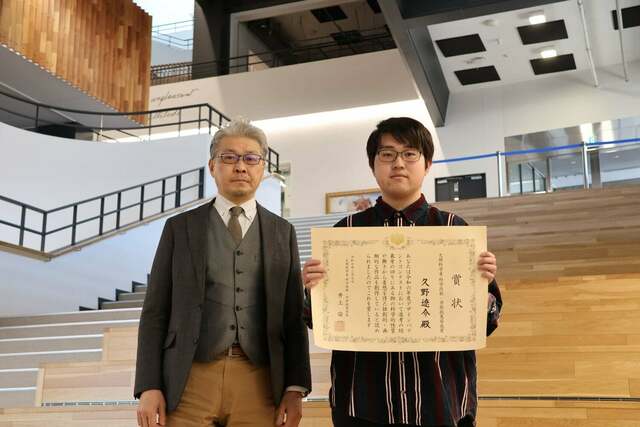

久野さんが考案したシャンプーボトルは、ボトルの入り口を大きくしつつ、詰め替え用のシャンプー袋を差し込むためのスリットを設け、さらにシャンプーの液体をチューブで楽に吸い上げられるよう、底面が逆円錐状に設計されています。3DCADで設計図を描き、熱で樹脂を溶解し積層する3Dプリンターを使って数日かけて製作しました。優秀賞の27作品は意匠登録の出願支援対象になっており、久野さんもこのほど、弁理士のアドバイスを受けて特許庁へ意匠登録の出願を行いました。

「シャンプーの詰め替えのしづらさを解決し、従来の詰め替え用のシャンプー袋のキャップを不要にすることで、間接的にプラスチックの使用量削減にもつながればうれしい」と話す久野さんに、作品の着想や応募に至る経緯から、同学科での学びへの期待を、また長年、同コンテストの受賞者を輩出してきた黒田教授に、知的財産権教育にかける想いなどを聞きました。

<左から、山﨑工学部長、久野さん、黒田先生>

――受賞おめでとうございます。今回、デザインサイエンス学科から1-4年生が応募し、久野さんお一人が受賞に輝きました。受賞の報に際し、率直にどのようなお気持ちでしたか。

久野「ありがとうございます。応募時にはあまり手応えはなく、一次選考を通過した時も大したことはないと思っていました。その後、二次選考で優秀賞が決まり、しばらくして、その中から特別賞(全7件)にも選ばれたと聞いて、やっとすごいことをしたんだと実感が湧いてきました。先日の表彰式では、審査員の先生方を前にプレゼンをさせてもらう機会もありました。大学に入学してすぐにこのような大きな賞をいただけたことは大変うれしく、また良い経験になりました。参加して本当によかったと思います」

<久野さん>

――指導してこられた黒田先生はいかがですか。

黒田「このコンテストは、将来を担う若者が自ら考えたデザイン(意匠)の創作に対し、出願するプロセスを体験してもらうことで、知的財産権制度への意識や理解を促すことを目的にしているそうです。その意味では1年生で受賞した意義は大きいですね。彼は先輩たちから教えてもらうなどして、CADで図面を描けるまでに成長しました。大学での今後の学びもより深めていけると期待していますので、さらに頑張ってほしいですね。コンテストの傾向としては、近年ようやく手書きの図面が減り、六面図のCADによる製図が増えてきたようです。意匠は芸術ではなく工学ですから、やはりきちんとした製図が求められます。工業高校や高専の受賞者が多く、女子学生が目立っているのも最近の特徴ですね」

<黒田先生>

身近な不便さに着目し、シンプルかつ多機能な容器を考案

――今回の作品が生まれたきっかけや工夫した点を教えてください。

久野「日常生活の身近なところで不便なモノはないかと考えていた時に、シャンプーの入れ替えは面倒だなとふと思ったんです。そこから、シャンプー容器への詰め替えをしやすくするにはどうしたらいいかと考えました。まず、シャンプーボトルの入り口を大きくし、詰め替え時にこぼれやすいのはなぜかと考えをめぐらせた結果、安定感がないからだとの結論に至り、詰め替え用のシャンプー袋を支えるスリットを加えました。さらにもう一つ要素を足したいと思い、シャンプーの液体を最後まで使い切れるように、普通は平らなボトルの底面を円錐状に尖らせることにしました。これによって接地部分が面でなく線になるため、カビの繁殖も防ぐことができます」

<写真:考案したボトル>

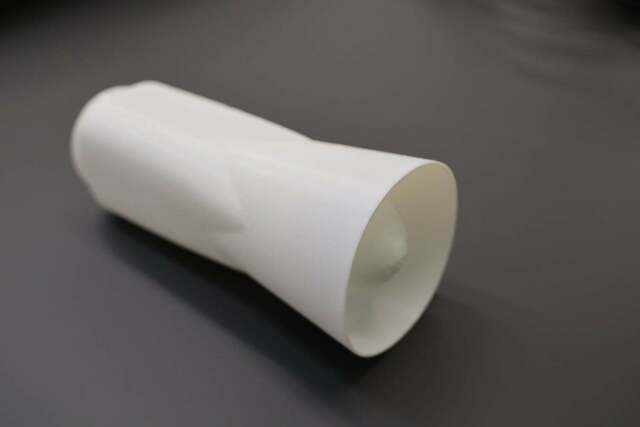

――学内の3Dプリンターで製作されたそうですね。

久野「はい。モノづくりやデザインシンキングを実践する教育・研究施設『STREAM Hall 2019』のメーカーズフロアにある熱溶解積層方式の3Dプリンターを使い、工学部の先生方の協力を仰ぎながら試作を繰り返しました。樹脂を溶かし層を重ねながら製作するに当たっては、層厚が薄いため、うまく出力させることが難しかったです。当初は独特な形状にしようと考えたのですが、シャンプーボトルは浴室に並べておくため、あまりとんがったデザインにすると置きづらいと思い、見た目はシンプルに、一方で機能性は備えた容器にすることを目指しました。シャンプーだけでなく、化粧品や日用品など容器としての用途は幅広いと考えています」

<3Dプリンター>

着想から製作、意匠出願、さらに製品化やビジネスも視野に

――表彰式の講評では、「たくさんの工夫が詰め込まれ、マルチな機能を発揮している」と高い評価を受け、実用化を勧められました。

久野「とても光栄です。現在は意匠の出願を終え、結果を待っているところです。晴れて登録され、製品化がもしできるものならばぜひ挑戦してみたいです。自分の作ったモノが世の中に出るというのは理想で、夢見た形です。創作者は現時点で私一人ですが、企業に売り込むなど、コラボレーションしていけたらうれしいです。一方で、今回は意匠権を扱うデザインパテントコンテストへの応募でしたが、次回は特許権を扱うパテントコンテストの方にもチャレンジしてみようかなと黒田先生と話しているところです。受賞を励みに、今後も新しいモノを生み出していけたらいいなと考えています」

――コンテストへの応募はどのような流れで進めているのですか。

黒田「大学1年生の初めの頃の授業で、各教員が一人ずつ、研究内容や指導内容を学生へ説明しているのですが、その場でこんなコンテストがあるので興味のある人は連絡してほしいと毎年伝えています。私は超伝導や燃料電池の研究をしていることもあり、学生との関係はweak bind、すなわち“弱結合”を心がけています。というのは、決して押し付けず、やりたい人だけがやったらいいというスタンスですね。その結果、今年は12人が応募し、4人が一次選考を通り、最終的に彼が見事に受賞しました。過去には2年連続で受賞し、卒業後は助手として残り、後輩の指導をしている卒業生もいます。私自身は、過去に似たようなデザインがないかなど、あくまで知的財産権の側面からアドバイスをしています。当初、一人で始めた試みも、今では製造面で協力してくれる教員が出てくるなど、少しずつ広がってきました」

<表彰式の久野さん>

――現在ではコンテストの連続受賞を果たしています。

黒田「私はメーカー出身で、その後、研究機関で超伝導の研究を中心に特許出願に関わってきたことから、この経験をもとに、今は知的財産権、なかでも特許権教育をメインにして取り組んでいます。ここまで毎年のように受賞してこられましたが、実はその先の製品化に向けたアプローチについては、今は学内に専門家がいないため、今後、製品化やビジネスを含めた一連のプロセスを整備していきたいと考えています」

専門+知財の知識は強い

――知財に関する知識は、今やあらゆる業界で必要になっているといっても過言ではありません。

黒田「まさにそうなんです。研究者や技術者にはもちろん必須で、例えば、日本で発明されたiPS細胞の製作技術なども、知財戦略がものをいう世界ですよね。また、著作権で言えば、音楽や漫画、小説、絵画などは著作物であり、芸術学部や教材を扱う教職課程の学生なども知っておくと良いと思います。本学の知的財産権の授業は、著作権から特許権、意匠権、商標権とすべて網羅しており、半季にわたって学ぶことができます。プロダクトデザインに加え、ロボットデザインや環境デザインを学ぶデザインサイエンス学科の学生だけでなく、工学部の他学科や芸術学部の学生なども履修しています。近年はデザインを学べる理工系の学部も増えてきましたが、特許庁の意匠審査官や弁理士といったその道のプロを目指すだけでなく、他に専門分野を持ちながら、さらに知財を知っていることは強みになると思います」

<表彰式の久野さん>

――デザイン教育で特に大事にしていることは何ですか。

黒田「デザインというと、例えば高校生だったら、何かモノの形を作ることだと考えるかも知れません。しかし、デザインとは『設計』であり、“人生をデザインする”と表現するように、もう少し大きな枠組みでとらえることが可能です。工学部には、社会的な課題をデザインによって解決するという理念があります。モノづくりによって課題に対応していくことがデザインサイエンス学科の役割ですね。そこではやはりそれなりの努力は必要ですから、コンテストへの応募である期間、一つのことに集中することは学生の成長につながると思います」

――将来の夢や目標などがあれば教えてください。

久野「私は努力が得意なタイプではないと思うのですが、玉川大学で自然と好きなことを見つけることができ、このように成果も残すことができました。絵が上手だった姉の影響もあって絵を描くことが好きになり、作ることももちろん好きですが、どちらかというと新しいモノを発想している時が一番楽しいですね。美術に興味があり、商品デザインもしてみたいと思ったので、工学部でデザインについて学べる玉川大学への入学を決めました。今後も、商品に関する企画やデザインを精力的に続けていきたいですし、大学祭などのイベントの企画にも関わってみたいです」

工学部長・山﨑浩一教授のコメント

工学部の中でも、デザインサイエンス学科の存在感は大きいですね。これまで毎年のようにコンテストの受賞を果たしていますが、授業以外の活動で成果を出し続けることは並大抵のことではありません。今回、初めて1年生が特別賞を受賞できたこともうれしい限りです。まだこれから3年間の大学生活がありますが、目的を持っているかどうかで、学びの質は段違いに変わるでしょう。学内に閉じこもらず、学外に出て評価を受けることは非常に大切で、学生の自信にもつながると思います。このような活動を工学部全体にも広げていきたいと考えています(談)

<山﨑工学部長>

○関連情報

【速報】工学部デザインサイエンス学科1年生が令和6年度「デザインパテントコンテスト」で文部科学省 科学技術・学術政策局長賞を受賞!