近年、日本ではビジネスのグローバル化、インバウンド需要の高まりや外国人労働者の増加が進み、さまざまな局面で多言語対応の重要性が高まっています。観光地や商業施設、企業のグローバル展開に至るまで、外国人との円滑なコミュニケーションを可能にする多言語対訳支援サービスはそれぞれの領域で欠かせない要素となりつつあります。

NECネクサソリューションズ株式会社(以下、当社)では、Clovernet 多言語対訳支援サービス(以下、多言語対訳支援サービス)の提供を通して、言語の壁を取り払い、リアルタイムな多言語コミュニケーションを実現しようとしています。

本ストーリーでは、2021年にサービスを開始し、さまざまなシーンで利用できる多言語対訳支援サービスについて、開発と運営に関わっているチームのキーマンたちの想いを紹介します。

開発チーム:サービス開発統括部

メンバー:阪本圭介 新井達也 稲葉誠志 伊賀友輝

営業支援・企画チーム:インフラ・サービス統括部 サービス企画グループ

メンバー:小峰光 石川直樹 藤森叶子

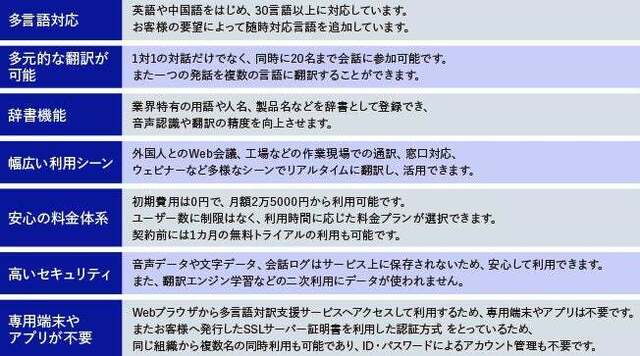

30言語以上に対応、同時に20名まで音声認識可能な多言語対訳支援サービスの紹介

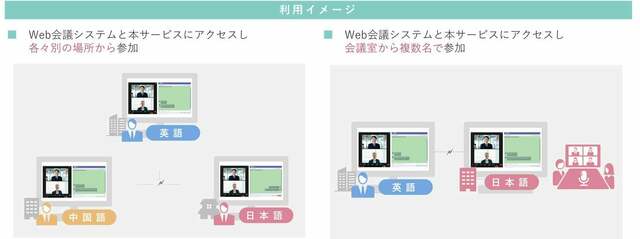

阪本:当社が提供する多言語対訳支援サービスは、異なる言語間の会話をリアルタイムで翻訳しテキスト表示するコミュニケーション支援サービスです。専用の機器は不要で、PCやタブレットなどの既存の端末で利用可能です。主な特長は以下のとおりです。

多言語対訳支援サービス開発のきっかけ:試作品で社長スピーチをリアルタイム翻訳したところ高評価。翻訳需要の高まりも機運となりサービス開発へ

阪本:以前に音声認識技術を使用したプロジェクトはありましたが、自社のソリューションには展開できていませんでした。

小峰:2019年ごろ、たまたま私のお客様の事業の関係で総務省とNICT(国立研究開発法人 情報通信研究機構)が主催する『多言語翻訳コンテスト』に関わる機会がありました。そのころはちょうどAIの登場によって音声認識と翻訳の性能が飛躍的に高まったタイミングだったので、音声認識エンジンを活用したソリューションを作ったら面白いのではないか、実用に向けた転換点になりうるのではと考えました。

そのころ私は開発部門にいましたので、早速、音声認識エンジンを使った試作品をつくり、社内イベントで社長のスピーチをリアルタイムでテキスト化して披露したところ、多少の誤訳はあったものの非常に好評をいただき、開発プロジェクトとして本格的に事業化を目指すこととなりました。

また時勢としてインバウンド需要が高まっていたのと、外国人労働者が増加していること、海外とのWeb会議が一般化してきたことなどから多言語対訳支援ソリューションへの要求が高まっていたのに加えて、当社の中でも会議や会話を聞き取りにくい従業員がいることもあり、ダイバーシティの観点からも何とかサービス化してみたいという想いがありました。

開発にあたっては社内の技術研究のためのファンドの承認を受けてスタートすることになりました。従来、当社は基本的にお客様から要件をヒアリングしてそれにあったソリューション開発をするという企業文化だったので、技術起点でのクラウドサービスの提供はまだ社内でも珍しいことでした。そのため社内でもパイロット的な位置づけにあるプロジェクトとしてスタート、2021年10月にようやくサービス開始に漕ぎつけました。

営業・開発部門の連携で、速いスパンの手法となるアジャイル開発を実現

新井:多言語対訳支援サービスの開発には、営業サイドとSEサイドの密なコミュニケーションが欠かせません。営業チームのおかげで、さまざまなお客様から貴重な声を集めることができ、『こうしたらもっと便利になる』といった具体的な改善策を提案してくれますね。小峰はもともとは開発側だったので、営業サイドとSEサイドの架け橋として頼りになる存在で、『こうやればできる』と前向きなアドバイスをくれるからこそ、私たちも意欲的に取り組めています。

また、多言語対訳支援サービスの開発手法にはアジャイル方式がとられています。アジャイル方式とは、ソフトウェア開発において全ての開発が完了してからリリースするのではなく、少しずつ開発・試用を繰り返しながら改良を進めていく手法です。

当社では基本的にウォーターフォール型の開発手法でプロジェクトを進行する機会が多いのですが、多言語対訳支援サービスの開発においては、お客様の声をキャッチアップし、開発速度を上げて「小さいサイクル」でサービスを改善していき、お客様の要望へ迅速に対応したいと考え、アジャイル開発が最適な手法だと判断しました。

稲葉:ちょっとした改善案をすぐに試してみて、うまくいけばリリースすることを繰り返しています。2週間に一度、開発会議を開催しているのでキャッチアップが大変ですが、今までにないスピードでサービス開発を進めることができていますし、何よりCSアンケート等でお客様からいただいた不満・不足を改善して、逆にお客様に喜んでいただけた時などは、非常に達成感を感じます。

小峰:普通、営業側はお客様の要望を聞きたいのに対し、開発サイドはなるべく要件を絞ることを考える傾向にあると思います。これによって営業と開発はあつれきが生まれがちですが、アジャイルの手法をとることによってこれが解決できているのではと思います。

新井:シーズ・ニーズどちらだけでも物は作れませんよね。ニーズに対していかにシーズがこたえられるか会議で密に話し合っています。やりたい事の優先順位を付けて改善のサイクルができつつあります。

石川:サービス発足当初、対応言語はたった11言語だったのですが、今では34言語に対応しています。お客様の声に耳を傾けて開発側と連携することで、ここまで拡大できました。

また、辞書機能についても多くのお客様から『ないの?』と聞かれることが多かったんです。その声を大事にして、開発側に相談して実現に至りました。

阪本:正直、スタート時は必死でした。お客様1社でもニーズがあれば、それに応えようという気概で取り組んでいましたね。

また先に石川も述べたように、従来の当社の開発プロジェクトのほとんどはウォーターフォール型で進めてきました。そのため、アジャイル開発においては社内のQMS(Quality Management System、品質管理システム)やISO認証といった整合性を図ることも大変でした。

伊賀:QMSを守ることはもちろん重要ですが、そこに固執すると開発のスピード感が失われてしまいます。本サービスに関して言えば、双方の両立をすることが大切だと思っています。

地道な解析で句読点位置の認識を可能に。翻訳品質の確保、使いやすいインターフェース保持のための工夫。

阪本:発足当初は翻訳品質の担保に様々な課題がありましたが、一社一社解析して対応していきました。特に苦労したのは、「句読点の位置の認識」です。日本語の句読点には法則がないため、何をもって文の終わりとするのかが非常に難しかったです。

また翻訳品質は、お客様の環境や使用するマイクなどの機器によっても大きく左右されます。お客様の音声入力レベルメーターの表示や『音量を上げてください』といったメッセージ表示など、お客様環境をサポートする工夫もしています。開発側としては少しでも自信をもって営業に売ってもらえるように作りたいので…

小峰:加えて正確な音声認識を行うために、ネットワークの帯域を改善し、細い帯域でも正確に音声を転送できるように改修しています。たとえば海外においてネットワーク環境があまり整備されていない地域では、通信が安定しないこともあるのですが、そういった環境下でもノイズの少ない音声を取得して認識できる工夫をしています。

また、使いやすいユーザインターフェースにするため、サービスが高サイクルで改善されたとしても、リリース直後からユーザインターフェース設計は大きく変えないようにしています。ボタンの数を徹底的に少なくすることを前提に、バージョンアップ後も設置したボタンの位置も基本的には変えていません。開発者側としては機能追加に伴ってボタン追加をしたくなるのですが、使う人としては同じ配置、シンプルな操作性のほうが継続性があって使いやすいと考えています。これは車のインターフェースを参考にしていて、一度設計された配置はモデルチェンジしても変わらないということに着目しました。お客様からは、シンプルで使いやすいという評価をいただけています。

藤森:私はリリース直後から営業とともに販促を担当していますが、当時は正直なところ「認識精度が悪い」というお客様の声もあり、なかなか契約に至りませんでした。お客様の環境や利用しているマイクによっても音声認識の性能が大きく左右されてしまいます。しかし、そんな状況であってもできることを探し、お客様先でデバイスや音声の環境について調査し、その対策を考えることでナレッジを蓄積してきました。開発チームに相談するとかなりのスピード感で改善してもらえて、そこはとても助かっていました。さまざまなお客様の声とそれに応える開発チームとの連携の蓄積で、今の多言語対訳支援サービスの完成度が高まっているのだと思います。

今後の展望:サービス3年目を迎え、さらなる機能拡充を目指して。要望が多い生成AIの新技術搭載も計画中

阪本:2021年のサービス開始から約3年が経過した多言語対訳支援サービスですが、今後もお客様の声を取り上げながら、その要望に添った機能を迅速に取り入れてサービスを提供していこうと考えています。

新技術としては生成AIに大きく期待しています。実際お客様からも導入を望む声も増えていることから、生成AIを活用した多言語対応のエージェント機能や、トレーニング機能などを搭載することも検討しています。

小峰:他には議事録として利用できるログ機能や、生成AIでログを適切にまとめる要約機能なども搭載できれば、より利便性の高いサービスになると考えています。市場に出回っている多言語翻訳ツールに搭載されているような機能を網羅しながら、当社のサービスならではの機能についても検討していきたいと思います。

ほかにも、業種別に必要なハードウェアとパッケージしたサービス展開のほか、さらにお客様の状況に応じたカスタマイズやオプションの拡充も計画しています。

石川:今後も、お客様から率直な意見があれば、それを機能改善に積極的に提案していき、開発サイドには迅速に対応してもらうような体制を続けていきます。それによって、お客様目線で、お客様の声を取り上げながらより良いサービスを提供していきたいと考えています。

本サービスの導入事例、利用イメージ動画、料金プランなどをご紹介中!

本サービスの詳細をWebページでご紹介しております。是非ご覧ください。

(NECネクサソリューションズのページにリンクします)