<サンゴ研究部 取材メンバー>

持続可能な開発目標(SDGs)に向けた環境教育に力を入れる玉川学園(東京都町田市)は、その緑豊かなキャンパスで、木の輪を広げ「陸」の豊かさを守る「Tamagawa Mokurin Project(タマガワ モクリン プロジェクト)」の活動や、サンゴやアワビの養殖などを通じて「海」の生態系を守る取り組みを進めています。

2011年から、環境学習の一環として、沖縄県・石垣島の八重山漁業協同組合から譲り受けたサンゴを学内の水槽で飼育する研究活動をスタートしました。キャンパス内に整備する井戸水を汲み上げ、自然の環境に近い人工海水を作り出しているのも特徴です。まず授業の中の「自由研究」として活動を始め、そこから枝分かれする形で高等部・中学部のクラブ活動「サンゴ研究部」を発足し、2015年には増殖したサンゴを初めて石垣島の海に戻す「移植」に成功しました。

<サンゴの水槽>

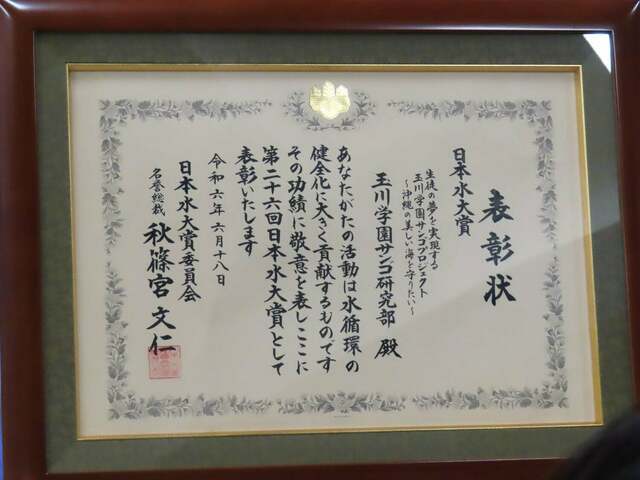

その後も、地域や企業、専門家などとの連携を重ね、多様なネットワークを構築しながら、今日まで飼育や移植、研究活動を続け、その成果を学会などで積極的に発表してきました。とりわけ注目されるのが、児童・生徒が自らアイデアを出して自主的に活動し、彼らを見守る教員自身もまた、一緒に楽しみながらサポートするという活動のあり方です。そうして継続してきたこの約13年間にわたる一連のサンゴ研究と保全活動が評価され、玉川学園サンゴ研究部は2024年3月、「第26回 日本水大賞」(主催・日本水大賞委員会=毛利衛委員長)の大賞を受賞しました。

<日本水大賞 表彰状>

【速報】玉川学園サンゴ研究部が「第26回 日本水大賞」で大賞を受賞!

サンゴ研究部・高等部顧問の今井航教諭(理科、スーパーサイエンスハイスクール〈SSH〉担当)、中学部顧問の市川信教諭(社会科、SSH担当)に加え、高等部部長の髙橋凛さん(11年生〈高校2年生〉)と同副部長の原広太朗さん(同)、中学部部長の吉住実咲さん(8年生〈中学2年生〉)の3人の生徒に、サンゴ研究の活動内容やその醍醐味(だいごみ)について聞きました。

――活動名「生徒の夢を実現する玉川学園サンゴプロジェクト~沖縄の美しい海を守りたい~」が、2024年の栄えある「日本水大賞」大賞に輝きました。どのような点が評価されたと感じていますか。

今井「サンゴ研究部OBの卒業生と私が代表し、6年生から12年生(小学6年生~高校3年生)まで約45人の部員がこれまで行ってきたサンゴの保全活動などについて発表しました。研究部では『移植班』『研究班』『広報班』の三つのチームに分かれ、地域や企業などと連携しながら、各自が主体性を持って専門的に活動し、成果を積極的に発信してきたことなどが認められたのかなと思います。『探究学習のお手本になる』と評価していただきました。ほかの学校にもこのような取り組みが広がればいいなと思います」

<今井先生>

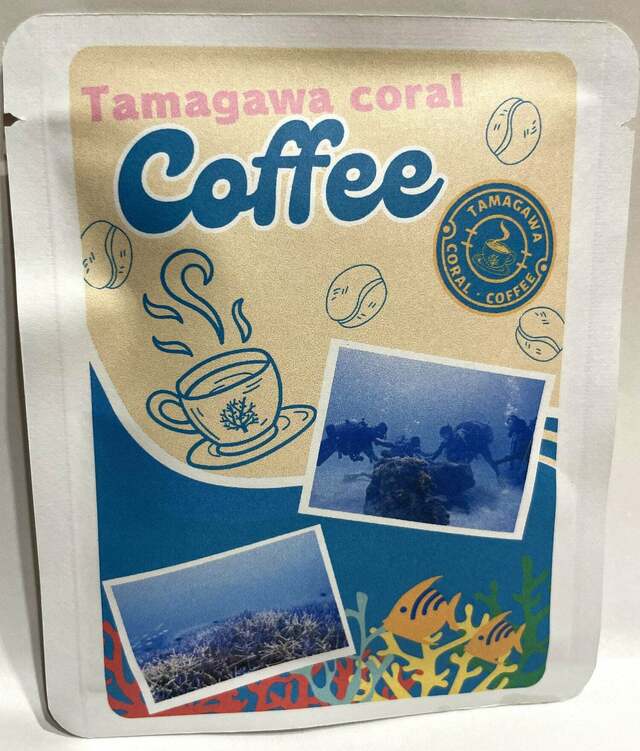

――白化したサンゴをコーヒーの焙煎(ばいせん)過程に再利用するアイデアも光っていましたね。6月の「横浜開港祭」でも、“玉川サンゴコーヒー”は話題を呼んでいました。

原「私は以前から、魚など海の生き物や海の環境が好きで、部活でサンゴの研究ができると知って玉川学園に入学しました。サンゴコーヒーは、直火式焙煎機と火の間に白化サンゴをかませ、石焼き芋のようにじっくりと火を入れて豆を焙煎することで、よりまろやかな味わいになるのではないかとの仮説の下、町田焙煎珈琲株式会社などと連携してコーヒーの実験をしています。また、広報班の長として、インスタグラムの管理や更新などの広報活動も行っています」

<原さん>

――髙橋さんは、8月に開かれた「第24回高校生バイオサミット in鶴岡」で「環境大臣賞」を受賞されましたね。

髙橋「ありがとうございます。『海洋プラスチック汚染問題によるサンゴへの影響~セイタカイソギンチャクを用いた研究~』といった内容で成果を発表し、新規性があると評価していただきました。9年生(中学3年生)の頃、探究学習の授業で、海洋プラスチックの海底生物に与える影響について調べたことをきっかけに、海底に広がるサンゴの研究にのめり込みました。普段は論文などから情報を得ていますが、学会では自分の研究を披露するだけでなく、多くの専門家に直接会って話を聞けるため、とても楽しく、また良い経験になっています」

<髙橋さん>

――中学生の吉住さんは、普段どのような活動をされているのですか。

吉住「私は沖縄に友人がいたこともあり、幼い頃から海と関わる機会が多く、海が好きで、サンゴ研究部に興味を持ち入部しました。中学部では平日の週4回、魚とサンゴへの餌やりや水質検査を行っています。水質検査では水槽中のカルシウムとマグネシウム、炭酸塩硬度(KH)の値などを測定し、異常があったらすぐに対処します。毎回記録することで、わずかな変化やその原因などにも気づくことができ、そうした際にどのように対応していくかを部員と一緒に考えています」

<吉住さん>

――市川先生はサンゴ研究の立ち上げ当初から活動されています。

市川「2011年に6年生の理科の授業で、理科の教員とともに環境学習のテーマとして『サンゴ礁の白化現象』を扱ったところ、生徒から現地に行ってみたいとの声があがり、石垣島での現地研修を始めたのがきっかけです。理科の先生はその後も『自由研究』にかかりきりだったので、2016年の研究部の発足時、教員は私一人でしたね。サンゴに関して私は素人だったのですが、多くの専門家や漁業協同組合などの支援を受けながら、何とかサンゴを安定的に飼育できる環境を整備することができました」

――2015年に石垣島にサンゴを移植できてからは、飼育・養殖活動も年々実績を積み重ね、今では大型の産学連携プロジェクトへと発展していますね。

市川「そうですね。毎年、1月に沖縄で採捕した塊状のサンゴの株を玉川学園に持ち帰り、切り分け(株分け)して飼育することで殖やしていき、その年の夏に移植、翌年にまた採捕・移植をするというサイクルです。今年も7月に生徒たちと沖縄県・伊江島で活動してきました。この間、沖縄県・久米島などでの研修に加え、サンシャイン水族館やお茶の水女子大学、海洋研究開発機構などの専門家の協力を仰ぎつつ、成果を日本サンゴ礁学会などで報告してきました。現在は、沖縄県の『伊江島海の会』と国際航業株式会社、西松建設株式会社とともに、継続的な移植活動を行う2026年度までの5年間の『サンゴ養殖プロジェクト』を進めており、良いチームワークで活動ができていると感じます。今後は、産卵、受精、着床までの全サイクルを水槽内で行うサンゴの“完全養殖”にも挑戦したいですね」

<市川先生>

髙橋「株分けしたサンゴは大体、半年ぐらいで移植可能なサイズまで大きくなります。大きさも重要なのですが、それより大事なのは、株分けしたサンゴが土台をどれだけ被覆できているかです。サンゴは成長するにつれてだんだん下の方に広がっていきます。きちんと被覆できていて、枝も太く成長していれば、海での生活に適応できる移植可能な状態だと判断できます」

――研究の苦労や楽しさに加え、活動を通じて成長したことは。

髙橋「生き物を相手にしているため、片時も気が抜けません(笑)。夏休みはほぼ毎日学校に来て、実験をしていました。一年中、サンゴのことを考えながら活動しているような感じです。ただ、沖縄で交流させていただいた大学の先生にオンラインで日々相談に乗ってもらったり、まだライセンスは持っていないのですが、体験ダイビングやシュノーケリングをプライベートでも楽しんだりするなど充実しています。海洋プラスチック問題にはとても関心があるので、今後も研究を継続し、その影響を調べるだけでなく、将来はこうした問題を防ぐような活動にも取り組みたいと考えています」

<髙橋部長のコメント>

原「サンゴに対する思いは大分変わりました。小学生の頃は、沖縄に行っても海辺に落ちている白いサンゴを見て、ただきれいだなと感じる程度でしたが、研究部に入ったことで、白いサンゴ骨格はすでに死んでしまっているのだと知りました。さらに深く調べてみると、サンゴの白化現象は今、沖縄だけでなく、世界的に広がる深刻な状況であることが分かりました。僕たちにできることはないかと、日々考えながら活動しています。これからもサンゴコーヒーの研究を続け、コーヒーを通して、僕たちの活動や、サンゴの現状をより多くの人に知ってもらえたらうれしいです」

<サンゴコーヒーのパッケージ>

吉住「研究部に入ったことで、スライドの作り方や発表の仕方などを学び、これを他の授業にも生かすことができ、とても成長できたなと思います。私は水族館めぐりが好きなのですが、今ではサンゴにしか目が行かなくなりました(笑)。それほど研究部の活動は自分の生活に大きな影響を与えています」

――玉川学園のユニークなサンゴ研究の活動は、環境人材を育成する試みとしても注目されていますね。

今井「サンゴの飼育はハードルが高いためか、大学の研究室でも取り組んでいるところはそう多くはありません。玉川学園では中高生だけでなく、大学の農学部や工学部と協力し、大学院生と一緒に研究することもあります。また、北里大学や琉球大学の専門家の先生にも直接、ご指導いただいており、生徒たちにとってよい環境を与えられているのではないでしょうか。サンゴコーヒーもそうですが、ディスカッションを通じて皆でアイデアを出し合い、それを熟成させながら、生徒が自ら研究テーマを決めていきます。こちらから強制したことは一切ないですね。冒頭に話した卒業生は今大学生ですが、最近、環境関連の民間非営利団体(NPO)法人を立ち上げました。今後も彼と連携し、サンゴの保全活動をより社会に向けて発信していけるかなと心強く思っているところです」

<沖縄の海でサンゴ研究部のメンバーがサンゴを移植>

――教育への展開や、今後の活動の目標などを教えてください。

今井「教師としては、生徒の成長の変化を見ることが一番の喜びです。SSHでは、主体性を育み、社会と共創できる責任感のある生徒を育成するとの目標を掲げており、サンゴ研究の活動は、玉川学園がSSHを続けてきたからこそだと言えます。研究活動が楽しくなり、大会に出て専門家から認められ、さらに賞をもらうことで自己効力感が高まり、主体性の向上へとつながっていく。そうしたプロセスの中で、生徒にとって何が大きな成長のきっかけになるのか、その辺をアンケートなどを通じて探っていきたいです」

「地球温暖化による海水の温度上昇に伴い、今、サンゴが北上しています。環境を守ることも大切ですが、サンゴもそんな環境の変化に適応しようとしています。そのため、今後は沖縄だけでなく、東京湾などサンゴが棲む近隣の海の環境を、環境DNAという実験手法とモニタリングを組み合わせて調査していきたいですね」

市川「地域、企業、大学などさまざま方々との連携によって、私たちの活動を多くの人に知っていただけるようになり、ようやく皆さんへ恩返しができるようになってきたかなとうれしく思っているところです。一方で、サンゴの移植一つをとっても、私たちの活動だけでサンゴが回復するわけではありません。移植活動などを通じて、生徒のサンゴに対する思いや海、環境への関心が高まり、それが原動力となって、研究をより深め、活動の発信につなげていくことが教育としての成果だと考えています。今後は、玉川学園の他の活動との連携はもちろん、他校や地域にも開いた取り組みとして、関わる人が皆、幸せになるような輪を広げていきたいと思っています」

<取材参加したサンゴ研究部のメンバー>

<関連情報>

○玉川学園サンゴ研究部 HP