2024年4月から6月にかけて岡山県倉敷市にあるきび美ミュージアムにて「備前まだ見ぬ世界へようこそ―山根彰正作品展」が開催されました。作品展では世界で初*の釉薬を使わない曜変天目茶碗が展示されました。瑠璃色の光彩を放つ美しい文様は天目茶碗でも最上級と呼ばれる国宝の曜変天目茶碗を彷彿とさせます。

伝統的な備前焼の技法を踏襲しつつ、独自の理論で作り上げられた山根氏の作品は、土の内部に閉じ込められた金属の輝きを最大に引き出す唯一無二の美しさが魅力。その高い技術と芸術性は天皇陛下から御料窯として評価されるほど。

陶芸界はもちろん、研究者からも「不可能」といわれた無釉での曜変天目を生み出した山根氏の挑戦は困難の連続でした。

*釉薬を一切使わない曜変天目の作品展は日本で初開催になります。(2024年3月自社調べ)

山根氏の陶芸家としてのキャリアは、1975年に初代 人間国宝である金重陶陽先生の直弟子の西川政美氏に教えを乞うところからスタートします。弟子入りのきっかけは、西川氏の創り出す作品の紅赤に魅了されたこと。山根氏は作品に込められるメッセージやテーマ以上に土そのもの色をいかに美しく表現できるかという技術に強く惹かれたといいます。

陶芸では、釉薬と呼ばれる薬品を掛けることで、器の表面をガラス質のコーティングで覆い、美しい色合いと艶やかな光沢を表現します。また、自然釉と呼ばれる藁や灰を被せて色を焼き付けたりすることで素朴であたたかな風合いを出すこともできます。

対して、山根氏は焼成の際の温度や時間をコントロールし、土の内側に含まれる成分が発色することで思い描いた色を出現させています。

西川氏の下で土の持つ性質を徹底的に観察し、その特色をどのようすれば最大限に引き出せるかを研究した結果、現在の金属のような美しい光沢をまとった作品を生み出せるようになりました。

こうした作品作りは自身の心の内を表現する作家と異なり「自身の立てた理論を焼き物で再現する作業」に近いといえます。こうした作陶スタイルを山根氏は「土を自分ごとに置き換える」といいます。

現在、国宝として多くの人々を魅了し続けている曜変天目茶碗。漆黒の肌に曜変と呼ばれる虹のように輝く斑紋は、いくつもの偶然が重なることで生み出されるといわれています。そのため、多くの作陶家や研究者が再現に挑戦していますが成功した人はごく僅か。

そんな再現困難な曜変天目を生み出し続けられる秘密は、器に命を吹き込む作業である「焼成」にあると山根氏はいいます。

器を形作る成型と仕上げである本焼きと呼ばれる焼成の2つの工程を経て、焼き物は出来上がります。焼成には、土の内部にある金属や色素を表面に引き出す「還元」と器の表面に浮かんだ色彩を固定する「酸化」という2つの方法が用いられます。

この還元と酸化を山根氏は「開く」「閉じる」と表現します。

釉薬を使った焼き物の場合、1,000℃を超える高温の窯で器を焼くと釉薬と器の素地である土の成分が酸素と結びつくことで作品の表面に独特の色合いや質感が生まれます。この作業を酸化といい、酸素の量を減らした900℃ほどの低温で浮かび上がった色合いや風合いを定着させることを還元といいます。

焼成中、窯内の温度と時間のコントールを誤ると熱によって器がつぶれてしまうため、高度な技術を持つ陶芸家や科学的知識を持った研究者でも曜変天目の復元は難しいとされてきました。

山根氏の作品はそんな「釉薬を使っても困難」といわれた曜変天目を器の持つ素地だけで作り上げる独特の技法で作り上げられています。

曜変天目の美しさを表現するには、瑠璃色と評される銀色掛かった光沢の再現が求められるため、陶芸に詳しい専門家からも「釉薬を使わない作品では不可能」とされていました。

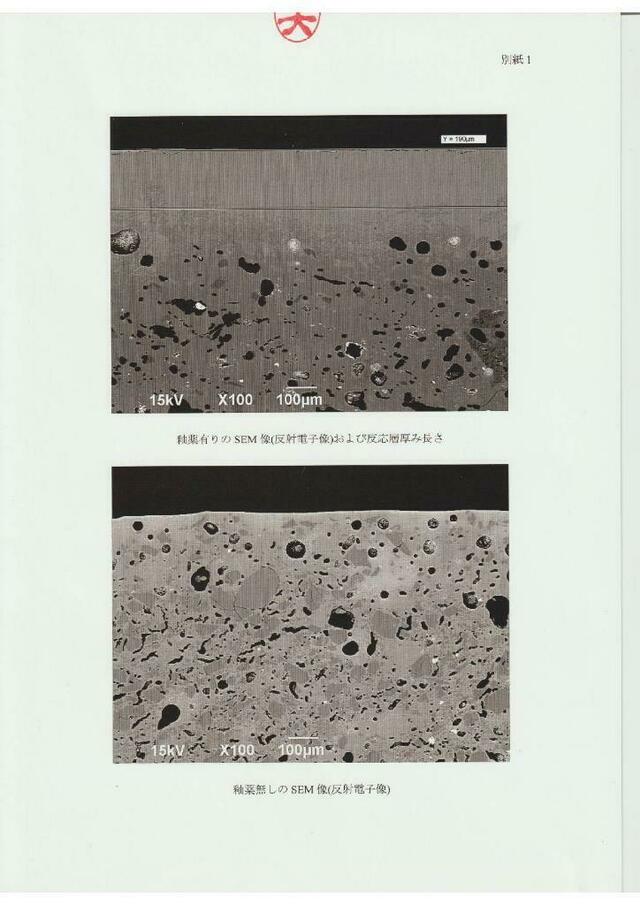

しかし、山根氏はナノレベルで土の成分を研究し、器の形としての美しさを保ちつつ土そのものの色を発色させる技法を確立させたのです。

40代で生死の境を彷徨った経験から気付いた自分の使命

山根氏が曜変天目茶碗に挑戦したのは45歳の時でした。

西川氏の下を離れ、平成2年に自身の窯を持ちます。平成3年には姫路市のギャラリーで初窯展を行うなど精力的に創作活動に打ち込みますが、44歳の時に命に関わる大きな病に見舞われます。

懸命な闘病の末、翌年には作陶家として無事復帰。

一時は生死に関わる壮絶な体験をした山根氏は当時を振り返りこう話します。

「陶芸家として戻れたのは、自分にはまだ果たさなければならない使命があるからなのだ

と思いました。その使命とは『陶芸で誰も実現出来ていない作品を生み出すこと』

そう感じた時に釉薬を使わず、無釉で曜変天目を作ろうと決心しました」

こうして、それまで誰も成功出来なかった無釉の曜変天目茶碗への挑戦がはじまったのです。

山根氏が曜変天目茶碗に挑戦する上でこだわったのは「いかにして曜変天目独特の黒を引き出すか」でした。あの漆黒を表現するにはどうすればいいのか。

来る日も来る日もさまざまな仮説を立て検証を繰り返すこと数年。ようやく虹のように複雑な輝きを放つ曜変天目を創り出すことに成功しました。

伝統は守るだけでは消えてゆく もどかしさを抱え続けた日々

誰もなしえなかった無釉での曜変天目茶碗の成功は、平成天皇の耳にまで届きます。唯一無二にして高い技術で作られた作品に感動した天皇陛下からは「御料窯」の称号を与えられました。

天皇陛下からもその高い技術を評価された山根氏ですが、その挑戦の裏側には日本の優れた伝統文化に対する深い思いが込められていたといいます。

「伝統は時代に応じて新しい発想や技術を加えていかないといずれ消えていくと思うのです」

陶芸に限らず着物や漆器など古くから日本の暮らしを支えてきた伝統工芸ですが、人々の生活様式の変化により、手入れも簡単で手ごろな工業製品に押され年々衰退の道を辿っています。

こうした現状を目の当たりにし、山根氏は素晴らしい日本の文化の火が消えていくことに心を痛めていたそうです。

「このままでは、長い間、多くの人たちの手によって守り育まれてきた文化が人々から忘れ去られてしまうのではないか。どうしたら今の人々に備前焼という優れた伝統文化を知ってもらえるだろう」

そこで古くからの備前焼の技法に山根氏独自の技法を加えた「誰も見たことのない新しい焼き物」を作るという発想に辿りついたのです。

備前焼の魅力を後世に残すために渡った中国で感じたこと

国内での活動を続けていた山根氏ですが、2000年以降、その高い技術力を認められ中国の大学から教えを乞われることになります。約10年に亘る中国への往来するきっかけになったエピソードがあると山根氏はいいます。

「2002年の備前祭りのことです。それまで備前祭りには多くの陶芸ファンの方が足を運んで作品を買ってくださっていたのですが、その年はいつになくお客様が少ないように感じました。

陶芸ファンの方からも『せっかく楽しみにして来たのに、出店されている作品も以前どこかで見たような物が多く、目新しい作品も少ないのがとても残念だった』との声をいただきました。

『このままでは、備前焼の良さを知ってもらう機会がなくなってしまうのではないか。もっと多くの人に備前焼を知ってもらうには海外の人の目に触れることも必要なのでは』と感じたのです」

備前焼を世界の人々に広く知ってもらいたい。そんな思いを胸に中国への渡航を決意。その回数は10年でなんと160回にも及んだそうです。山根氏の精力的な活動が中国の人々に受け入れられ、2015年には上海・華東師範大学の特別教授に認定されます。

中国の大学で教鞭を取る傍ら、自身も中国の歴史ある陶芸について学ぶためにさまざまな地を訪れたそう。その中で、福建省で国宝である天目茶碗のルーツに触れると共に、改めて無釉で曜変天目を作る意味を再確認したといいます。

「今、日本で国宝とされている曜変天目茶碗は3つありますが、もともとは宋の時代に作られた物です。その美しさに惚れ込んだ南宋時代の皇帝が国中の優れた陶工を集め曜変天目を作らせました。

今は僅かな数しか残っていない貴重な作品ゆえ国宝として扱われていますが、元々は中国で生まれた作品を日本の国宝と謳うことに疑問を感じました。中国から日本に贈られた物だからという考えもありますが、本来、国宝というのは日本独自の技術で作られた物を指すのではと思うのです。

私は当時の中国の技術を使って作る曜変天目は再現ではなく、復元と呼ぶべきなのではと思っています。復元も当時の技法を知る大切なことだとは思いますが、焼き物の技術や伝統に新たな工夫を加えた物を国宝して後世に残すことが日本の焼き物文化を守ることに繋がると感じています」

挑戦と継続こそがこれからの日本文化を守り伝えるカギとなる

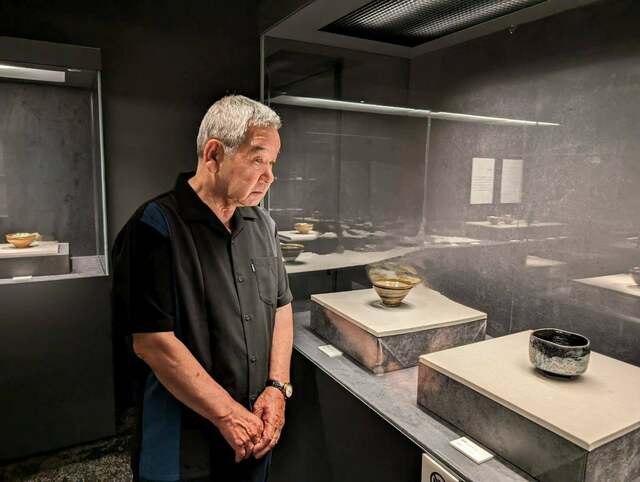

「備前まだ見ぬ世界へようこそ―山根彰正作品展」が行われたきび美ミュージアム館長 臼井氏(右)と山根氏(左)

世界で初めて釉薬を使わず曜変天目を作ることに成功してからも常に新しい挑戦を続けている山根氏。その高い技術と芸術性に溢れた作品は、海外でも多くの人を魅了し続けています。

ですが、その道のりは決して平坦なものではなく常に困難の連続でした。

それでも山根氏は土の持つ可能性と自身の陶芸に対する強い思いで道を切り開き続け、その情熱は年を重ねた今も変わっていません。

最後に山根氏に自身のこれからと、今、挑戦を続けている若いアーティストに向けてメッセージをお願いしました。

「私にとって作陶は生きた証を残すことです。備前焼を始めた頃から、常に自分に何が残せるかを考えてきましたが、次の世代の人たちが焼き物の新しい可能性を発見し、形にしてくれる手助けが今の私の役割だと感じています。

今の若い方へ何かお話するのであれば、何事も継続すること。挑戦することはもちろん大切ですが、続けなければ形に残りません。ひたむきに継続すること。これを一番伝えたいですね」

◆山根彰正 プロフィールと陶歴(HP:https://youhentenmoku.com/ )

岡山県出身。金重陶陽の直弟子である西川政美氏に師事。

1990年に備前に築窯。

その後、曜変天目茶碗に興味を持ち、常に土と対話し、火と対話し、陶器を作るだけの考え方だけでなく、科学的観点の知識と融合させ探求し続けています。

そして今も、備前の土と窯を用いて自在に発色させる技を追求し続けている。

作品は、釉薬を使用しないことで、土本来の色や質感を最大限に活かした作品として高く評価されています。

初代人間国宝 金重陶陽先生の直弟子である西川政美先生に師事し、平成二年に伊部池の上に築窯。

平成三年 東京 ホテルニューオータニにて披露パーティー。

’97 ビエンナーレ焼き締め展 入選。

’03 サントリー株式会社 ウイスキー<響>備前焼容器製作。

’15 上海・華東師範大学の特別教授に認定。

■作品展の開催に関する問合せ先はこちらから

メール:s-yamagishi@north-water.co.jp

担当:山岸