目次

もはや“人を増やす”戦略は限界にきているのではないか「社員数=企業価値」の関係は崩れているなぜ「自律人材」が企業のレバレッジを決定づけるのか人材は「育てる」より「見抜く」フェーズへある製造業企業が“人数を増やさず”に生産性を2.5倍にした変革プロセス「増やす経営」から「活かす経営」へあなたの組織にも、未来を変える“逸材”はすでにいる

もはや“人を増やす”戦略は限界にきているのではないか

日本社会は急激な少子高齢化による「人口オーナス期」に突入しており、従来の「人を増やせば成長できる」という神話は崩れつつあります。

実際、2024年の新生児数は統計開始以来初めて年間70万人を割り込み、1899年以来の最低水準となりました。一方で、高齢者人口は膨張を続け、総人口も今後数十年で急減すると予測されています(例えば2070年に8700万人、40%が65歳以上との推計)。働き手となる生産年齢人口が減少する「人口オーナス」の進行は、企業経営に構造的リスクをもたらし、「人海戦術」で業績拡大を図る戦略は持続困難です。

こうした環境下では、人手不足そのものが経済成長を制約する現実が生じています。ある分析によれば、日本では労働投入量の減少が今後年率0.8%ものGDP押し下げ要因となると試算されています。

裏を返せば、もはや単純に「採用を増やして人を増やす」だけでは成長を維持できないということです。実際、就業者数は過去最多にもかかわらず、2025年時点で企業の半数以上が人手不足を感じ、そのうち6割以上が「事業継続に支障が出る深刻な状況」と回答しています。

このように、経営戦略の前提として「人が増えること」を期待するのは限界に来ており、「人を増やさずに価値を増やす組織」とは何かが喫緊の問いとなっています。

本稿では、この問いに答えるための視点を探ります。鍵となるのは、単なる人数ではなく一人ひとりの「自律性」と「レバレッジ」です。

現在いる人材の力を最大化し、小さな組織でも大きな価値を生み出すための条件とは何か──人口減少時代における新たな組織戦略の秘密に迫ります。

「社員数=企業価値」の関係は崩れている

かつて企業価値の拡大は従業員数の増加と歩調を合わせると考えられてきました。

しかし今日、その固定観念は揺らいでいます。実際、企業が生み出す付加価値=「従業員数」×「従業員一人あたり付加価値」という関係式に照らせば、人口減少下では一人ひとりの生産性向上こそが不可欠だと国の白書でも指摘されています。

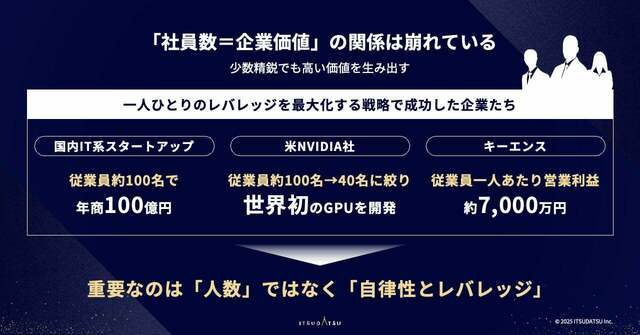

言い換えれば、社員数と企業価値の強い相関は崩れ、「少数精鋭でも高い価値を生み出す」例が増えているのです。

日本国内でも、小規模チームで急成長を遂げた企業が現れています。例えばあるIT系スタートアップは、クラウドサービスを武器に従業員約100名で年商100億円規模に到達し業界で成功を収めました。

一般に製造業では従業員500人以上を抱える例が多い一方、IT企業では100人程度の規模で高い価値を提供するケースが見られます。また、スマートファクトリー型の製造業でも、工場の自動化により従業員数を増やさず売上高を倍増させた中堅企業があります。これらは「大きな組織でなければ大きな売上を実現できない」という従来の常識を打ち破る事例と言えるでしょう。

グローバルに目を向ければ、少数の天才的チームが巨大な価値を創出した好例として、米NVIDIA社のケースが挙げられます。NVIDIAは創業当初、わずか数十人~数百人規模のエンジニアチームで世界初のGPU(グラフィックス処理装置)の開発に成功し、その技術革新が後のAI革命を支える土台となりました。

例えば同社は1990年代半ば、業績低迷から社員数を100人から40人にまで絞り込んだ小さなチームで新型グラフィックスチップ「RIVA 128」の開発に集中し、これが大ヒットにつながったことが知られています。

結果として、この40名余りのエンジニアチームがNVIDIAを復活させ、ひいては世界のコンピューティングを塗り替える礎を築いたのです。「人数ではなく才能と集中が突破口を開く」典型でしょう。

社員数と企業価値の相関が希薄化している証左として、従業員一人あたり業績指標に目を向けると顕著です。日本企業でも、一人あたり営業利益や付加価値額で突出した数値を叩き出す企業は、総じて少数精鋭型の組織です。

例えば、産業機器メーカーのキーエンスは「最小の資本と人で最大の付加価値を上げる」という理念を掲げ、2022年度には従業員一人あたり営業利益約7000万円と日本トップクラスを記録しました。営業利益率も50%を超え、社員数に比して驚異的な利益創出力です。また、デジタルプラットフォーム系企業や専門サービス企業でも、一人当たり数千万円規模の付加価値を上げる例が散見されます。

つまり、企業価値はもはや単純な「頭数×平均生産性」に回帰せず、一人ひとりのレバレッジを最大化する戦略によって飛躍的に高まるケースが増えているのです。

以上の事例とデータが示唆するのは明快です。

重要なのは「人数」ではなく「自律性とレバレッジ」──すなわち、少人数でも自律的に動き、高い付加価値を生み出せる人材を揃えることが、これからの企業価値を決定づけるのです。

なぜ「自律人材」が企業のレバレッジを決定づけるのか

では、少人数でも大きな価値を生む組織の秘訣である「自律人材」とは何でしょうか。

端的に言えば、自律的に動ける人材は組織内で「価値の生産装置」となり得る存在です。上司の指示待ちではなく、自ら課題を発見し解決策を提案・実行できる人材は、その行動一つひとつが組織に新たな付加価値をもたらします。逆に、指示がないと動けない人材は与えられた仕事以上の価値を創出しにくく、両者の経済インパクトには大きな差が生じます。

例えば、世界的調査会社Gallupの分析によれば、社員のエンゲージメント(主体性・熱意)が高い企業は、低い企業に比べて生産性が17%高く、収益性も21%高いとのデータがあります。これは裏を返せば、「自ら動く人材」が多い組織ほど、一人ひとりの成果が大きく増幅されることを意味します。日々の業務改善提案の数や新規アイデア創出などのKPIを見ても、自律型人材が多いチームはそうでないチームに比べ格段に高い水準を示すでしょう。指示待ち人材と自走型人材の生産性ギャップは、数字上も無視できないほど大きいのです。

では、なぜ自律人材はこれほどのレバレッジを生むのでしょうか。

一つには、「仕事の主人公意識」の有無が挙げられます。自律人材は自分の仕事を自分事として捉え、与えられた目標に対し自分なりに考え行動します。責任感が強く、失敗しても学びに変えようとする態度を持ち、スキル習得や自己成長にも主体的です。

一方、指示待ち型の人材は指示がないと次の行動に移れず、失敗を恐れて責任を回避しがちで、受け身の姿勢に留まります。両者が一年間にもたらす提案件数や問題解決数を比べれば、その差は積もり積もって組織全体のイノベーション速度や業績に決定的な違いを生みます。

さらに注目すべきは、こうした「自律志向」が若い世代ほど顕著になっている点です。Z世代・ミレニアル世代の多くは、単に上から与えられた仕事をこなすことに価値を見出しません。「この仕事は自分にとって意味があるのか?」「社会にどんなインパクトがあるのか?」と問いながら働く傾向が強いのです。

例えばある管理職の嘆きとして「若手に何か仕事を任せようとすると『これって意味ありますか?』と聞かれ、目的が不明確だと動いてくれない」という声が報告されています。裏を返せば、目的や裁量が与えられ、自分ごととして取り組める環境でこそ、彼ら若手人材は最大の力を発揮するということです。

実際、デジタルネイティブ世代は副業や起業など多様な働き方を肯定し、「指示待ち」でなく自分の意志でキャリアを切り拓く志向が高まっています。こうした世代的変化も、組織が自律人材を活かす必要性を一段と高めていると言えるでしょう。

以上より、自律人材が企業のレバレッジを決定づける理由は明らかです。彼らはその存在が組織全体のアウトプットを何倍にも押し上げます。人口減少で一人当たりの重みが増す今、自律的に動ける人材をどれだけ抱え、活躍させられるかが企業の興亡を分けると考えています。

人材は「育てる」より「見抜く」フェーズへ

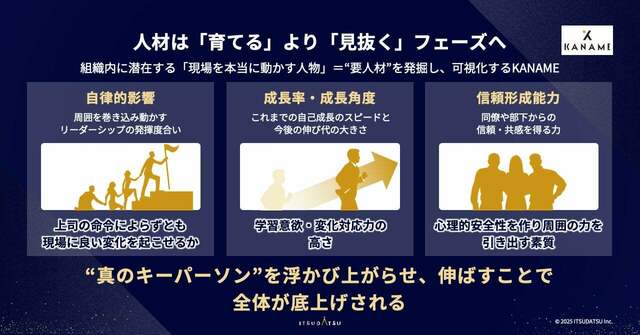

自律人材の重要性が増す中、各社が直面する課題は「そうした埋もれた逸材をいかに見抜くか」です。

実は、多くの組織において「能力があるのに埋もれている人材」は少なからず存在します。現場で黙々と成果を出していても上層部に知られていない人、派手さはないが周囲から信頼されチームを動かしている人──こうした人材は従来の人事評価や表面的なサーベイでは捉えにくいものです。

なぜ見抜くのが難しいのでしょうか。

それは、従来の評価指標が主に過去の実績や職務上の表面スキルに偏っており、その人の内在的なポテンシャルや組織への波及力を測れないからです。いくら定期的なエンゲージメント調査や360度評価を行っても、「本当に現場を動かせる人」や「今後飛躍する可能性の高い人」を炙り出すのは容易ではありません。

結果、「人材育成」と称して手当たり次第に全員を教育しているが、肝心の“伸びる人”にリソース投下できていない企業も多いのが実情です。

こうした課題を解決すべく登場したのが、当社の提供する人材発掘サービス「KANAME」です。「KANAME(カナメ)」は組織内に潜在する「現場を本当に動かす人物」=“要人材”を発掘し、可視化するための独自サーベイサービスです。

最大の特徴は、単なるハイパフォーマー分析や表面的なエンゲージメント診断ではなく、各人の「人格構造」や「変革エネルギー」といった人間のコアに迫る多面的指標で評価する点にあります。

具体的には、KANAMEでは社員に対し独自の質問サーベイを実施し、以下のような観点からデータを収集・分析します。

・自律的影響力:周囲を巻き込み動かすリーダーシップの発揮度合い(上司の命令によらずとも現場に良い変化を起こせるか)

・成長率・成長角度:これまでの自己成長のスピードと今後の伸びしろの大きさ(学習意欲・変化対応力の高さ)

・信頼形成能力:同僚や部下からの信頼・共感を得る力(心理的安全性を作り周囲の力を引き出す素質)

これらは従来の業績評価では見えにくい無形の資質ですが、KANAMEは回答データをアルゴリズム解析することで社内に埋もれた“真のキーパーソン”を浮かび上がらせます。

言い換えれば、「将来の中核」となり得る人材を見抜くためのレントゲンのようなものです。単に現在成果を出している人だけでなく、まだ若手でも潜在的に組織を牽引するポテンシャルを持つ人を発掘できる点が、従来の人事データ分析との決定的な違いです。

実際、KANAMEの導入企業で蓄積した10万人以上の診断データからは、組織の中に約3~5%程度存在する要人材を特定できます。KANAMEは各社それぞれの規模や業種に合わせ、こうした“上位数%の要人材”をリストアップし、人材育成の優先順位を可視化します。

これにより、「誰に経営資源(権限・教育・登用機会)を集中投下すべきか」が明確になり、限られたリソースを最も効果的に配分できます。診断結果から「要人材波及効果指数(Kaname Ripple Effect Index)」というKPIも算出可能です。

これは特定の要人材が周囲に与えているポジティブな影響(スキル共有による生産性向上、チームエンゲージメントの向上、業績への寄与など)を数値化するもので、人的資本における“乗数効果”を捉える画期的指標です。

このようにKANAMEは、従来の人事データでは見抜けなかった“人間力のコア”を可視化し、組織の中に埋もれた価値の源泉=要人材を発掘・活躍支援する仕組みです。

要人材の発掘によって、企業の人材マネジメントは「画一的に育てる」フェーズから「的確に見抜き、伸ばす」フェーズへと移行が可能になります。

従来は全社員一律の研修やOJTで底上げを図る手法が主流でしたが、KANAME導入企業では部門を超えてレバレッジの効く人材を抽出し、その人たちに重点的な権限移譲や成長機会を与えることで組織変革を加速させています。

このアプローチは、まさに人的資本経営の観点から理にかなったものです。人材ポートフォリオ全体を底上げするだけでなく、“キーパーソン”にテコ入れすることで全体を底上げする。KANAMEはその実践を支えています。

ある製造業企業が“人数を増やさず”に生産性を2.5倍にした変革プロセス

では、実際に自律人材の発掘・活用によって組織変革を成し遂げた企業の例を見てみましょう。地方の中堅製造業A社(従業員数350名)のケースです。

同社は地元に根差した老舗企業ですが、深刻な少子高齢化に直面する地方都市に立地しているため新規採用が伸び悩み、「慢性的な人手不足」に悩まされていました。もっとも、この「人手不足」は単純に労働者数が足りないというより、「活躍する人材が見えていない」ことに起因する側面が大きかったのです。

実際、総務省の統計でも日本全体では就業者数が過去最多である一方、「自社に必要なスキルを持つ人材がいない(=人材不足)」と感じる企業が多いことが指摘されています。

A社でも「人が足りない」と嘆く前に、まず社内に埋もれている“人材の宝”を発掘する必要があると経営陣は考えました。

A社は従来から職人気質の強い現場主導の企業風土で、ベテラン社員が黙々と生産現場を支えていました。しかし業績低迷に伴い「現状打破」のアイデアが乏しく、「人手が足りないからこれ以上生産性を上げられない」という空気が蔓延していたのです。そこで我々は、発想を転換し「本当に活躍すれば生産性を跳ね上げられる社内人材」を探すプロジェクトを開始しました。

浮き彫りになった課題は、A社における人材の可視化の欠如でした。優秀な人材はゼロではないのに、誰がそれなのかが見極められていない。

「とにかく人が足りない」という表面的な嘆きの裏側に、「埋もれた逸材を活かせていない」構造的問題があったのです。実際、A社では各事業部長ごとに人材評価の基準がバラバラで、抜擢も属人的・場当たり的に行われていました。

その結果、本当は能力があるのに適切なポジションや権限が与えられず埋もれている人が点在していたのです。

当社はまずKANAMEサーベイをA社全社員に実施し、“要人材”の発掘に着手しました。診断の結果、全社員の約4%にあたる十数名が、高い自律的影響力と変革意欲を兼ね備えた要人材候補であると判明しました。

その中には、入社5年目の若手エンジニアBさんの姿もありました。Bさんは普段寡黙で目立たない存在でしたが、サーベイでは「部門を超えた協働への意欲」「仕事上の問題発見と改善提案数」が群を抜いて高い数値を示していたのです。また彼は現場の年長者から厚い信頼を得ていることもアンケートで浮かび上がりました。まさに通常の人事評価では「埋もれていた逸材」です。

次に我々は、この発掘した要人材に対し経営トップから直々に権限移譲と抜擢を行う施策を支援しました。

具体的には、Bさんをリーダーとする横断型プロジェクトチームを新設し、新製品開発のミッションを託したのです。従来は部門縦割りで動いていた組織を改め、要人材を中心にPJ型組織へシフトする試みでした。併せて、KANAME診断で浮かんだ他の要人材たちもプロジェクトメンバーやサブリーダーに登用し、年功序列に囚われない抜擢人事を実施しました。

さらに我々のコンサルタントが伴走し、要人材が十分に力を発揮できるようメンタリングやリーダーシップ研修を個別最適化して提供しました。つまりは「埋もれた才能にスポットライトを当て、舞台と役割を与える」支援を行いました。

この変革プロセスにより、A社は新設プロジェクトチームからは次々と新製品の企画提案が生まれ、年間の新製品アイデア件数は従来比で2.5倍に増加しました。また、権限を委ねられたことで社員のエンゲージメントが向上し、離職率は15%も低減しました。

極めつけは、同じ人数のままで売上が25%アップしたことです。これは単なる売上増ではなく、実質的な労働生産性の飛躍的向上(=生産性2.5倍※)を意味します。【*※売上25%増・人員据え置きの場合、一人当たり売上は1.25倍。生産性「2.5倍」は業務プロセス改善等も含めた体感値として記載】。

こうした定量成果に加え、社内の空気も一変しました。「人が少ないからできない」という諦めの声は減り、「人が少ないなら少ないなりにやり方はある」という前向きな議論が増えたのです。

社長は後に「不足だと思っていたのは人数ではなく視点だった。今いる人材の中に光を見出すことで会社がここまで変わるとは」と語っています。

まさに「増やす経営」から「活かす経営」への転換が実現したのです。

「増やす経営」から「活かす経営」へ

以上の考察と事例から浮かび上がるメッセージは明確です。

経営者やCHRO(最高人事責任者)が今取るべきスタンスは、従来型の「人員を増やす経営」から、今いる人材を最大限「活かす経営」へのシフトです。そのためにはまず、自社の人的資本を正しく計測・把握し、埋もれた価値の源泉を見極めることが出発点となります。

現在、人的資本経営の重要性が増す中で、ISO(国際標準化機構)が定めたガイドライン「ISO 30414」が一つの指針となっています。ISO30414は2018年に制定された国際ガイドラインで、人材採用・育成・エンゲージメントなど11の領域にわたる58のKPI(測定基準)を定めたものです。

いわば人的資本の「健康診断書」であり、企業が自社の人材力を定量・定性的に測定・開示するための国際共通言語です。この枠組みを活用すれば、例えば「従業員1人あたり利益」や「人件費に対するリターン」である人的資本ROI、従業員エンゲージメント指数、離職率、後継者計画の有無など、企業の人的資本状況を多角的に把握できます。

経営トップにはぜひ、こうしたKPIを経営ダッシュボードに組み込み、「人」に関する定量目標を戦略の中心に据えていただきたいのです。

中でも注目すべき指標の一つが、前述の人的資本ROI(Return on Investment)です。これは企業が支払う人件費に対し、どれだけの利益を生み出せたかを示すもので、ISO30414でも生産性領域の重要KPIに位置付けられています。

人件費を単なるコストではなく投資と捉え、その効率を見る指標です。当然、このROIは人材の質と配置の巧拙に大きく影響されます。極端に言えば、優秀な人材に適切な投資(報酬・教育)を行い高い成果を上げればROIは向上し、逆に無策に人を増やし人的コストばかり膨らめばROIは悪化します。

人的資本ROIを高める経営とはすなわち、「少数精鋭で高付加価値を叩き出す経営」に他なりません。経済産業省の調査でも、人的資本ROIは業種によって大きな差があり、卸売業では平均50%以上と高い一方、労働集約的なサービス業では20%未満と低水準であることが示されています。

この差が意味するのは、やはりレバレッジの効くビジネスモデルと人材戦略を持つ企業ほど、人材投資効率が良いということです。

また、1人あたり生産性も人的資本経営の重要指標です。ISO30414でも「従業員一人当たり利益」「一人当たり付加価値額」などが推奨KPIに含まれています。前述のキーエンスのように、一人あたり利益が極めて高い企業は市場からも高く評価されますし、逆に人海戦術型で一人あたり生産性の低い企業はいずれ競争力を失います。

経営者は自社の「一人あたり○○」指標を定期的にウォッチし、改善策を講じる必要があります。例えば、売上高を人員数で割った一人当たり売上高、営業利益を人員数で割った一人当たり営業利益などは、組織の効率を見る基本指標です。人的資本開示が義務化されつつある昨今、投資家もこれらの数値に注目しています。単に人件費を削れば一時的にこれら指標は上がりますが、それでは持続的成長は望めません。重要なのは適切な人材への戦略的投資によって一人あたり価値創出を高めることです。

さらに、エンゲージメントと価値創出の相関も無視できません。社員の意欲やエンゲージメントが高い企業ほど業績が良いことは、既に多くの調査が示すところです。ISO30414でも「エンゲージメント」が1カテゴリーとして含まれており、人材の意欲を測定・向上させることが経営課題と位置付けられています。人的資本ROIなどの財務指標と合わせ、エンゲージメントスコアや従業員満足度といった非財務KPIも見ることで、初めて人的資本経営の全体像が掴めます。現場のエンゲージメントが高まり自主的な価値創造活動が活発化すれば、業績KPIにも好影響が現れるという因果のつながりを意識することが大切です。

以上のように、経営者・CHROは人的資本のKPIを経営戦略に組み込み、「増やす経営」から「活かす経営」へ発想転換すべきです。人が少ないことを嘆く前に、「人が少ないからこそ尖れる」「今いる人材にこそ磨けば光る原石がいるはずだ」という前向きな視点を持つべき時です。

事実、政府系の分析でも、人手不足は裏を返せば生産性向上のチャンスになり得ると指摘されています。リソースが限られるからこそ創意工夫が生まれ、少人数で革新的な成果を出す組織が出てくるのです。経営トップには、「組織に埋もれた価値の源泉」を発掘し活かすことで人材不足時代を勝ち抜くという強い意思が求められます。

あなたの組織にも、未来を変える“逸材”はすでにいる

人材不足の時代に嘆き声を上げるのは容易です。しかし本稿で見てきたように、本当に重要なのは「今いる人の中に光を見出せるか」です。

人口減少という逆風の中、「人がいないからできない」と嘆く組織と、「人がいないならやり方を変えよう」と発想する組織の差は、やがて決定的な結果の違いとなって現れるでしょう。

実は、多くの組織にはまだ表に出ていない未来のスター人材が潜んでいます。平凡に見える中堅社員が次のイノベーションの種を握っているかもしれませんし、新人の中に組織を変革する力を秘めた逸材がいるかもしれません。大事なのは、その“埋もれた原石”に光を当て、磨き上げる視点です。

「膨張」より「進化」を——今こそ経営の視点を根底から変えるタイミングです。

組織を闇雲に拡大することより、組織の中核に眠る可能性を覚醒させることに注力する。それが人口オーナス時代を生き抜く経営の肝ではないでしょうか。

トップ自らが社員一人ひとりと向き合い、その可能性に投資し、挑戦の場を与えることで、組織は内側から力を漲らせます。人材は単なるリソースではなく、無限の価値創造主体へと変貌するのです。

その“覚醒”のトリガーとなり得る仕組みが、我々の提供するKANAMEです。KANAMEは組織に埋もれた逸材を炙り出し、彼らが波及力を存分に発揮できるよう支援する人材レバレッジツールと言えます。実際にKANAME導入企業では、要人材の活躍によって周囲のメンバーのエンゲージメントや業績が向上するというポジティブな連鎖が生まれています。

一人の逸材が未来を変える——それは決して比喩ではなく、定量的にも示されつつある現実です。ですから、経営者の皆さんにはぜひ胸に刻んでいただきたいのです。あなたの組織の未来を変える“逸材”は、すでにあなたの組織の中に確実にいます。

人材不足に嘆く前に、ぜひまずは足元を見つめていただきいたいと思います。組織という鉱山の中に埋もれたダイヤを探し出し、その輝きを引き出すことこそが、これからの時代における真の組織活性化の在り方になるかと考えています。

私たちITSUDATSUは、その挑戦を後押しすべく先端のデータと人間洞察の技術を磨いてきました。ぜひこの機会に、自社の中に眠る可能性に目を向け、「人を増やさずとも価値を増やす経営」への一歩を踏み出していただければ幸いです。