流行りにとらわれない、”自分たちが本当に身体に良いと思ったもの”を企画開発し、世の中に届けている「MCT&KETO専門店 勝山館(しょうざんかん)」(運営:勝山ネクステージ株式会社)。

しかしながら、その発信方法には苦悩する部分も多かったといいます。

健康の情報・商品があふれる昨今。「勝山館から買いたい!」と思ってもらうために行ってきたコンセプトづくり・ブランディング戦略を、取締役の坂下さんに聞きました。

原体験は、故郷と両親が営むお店。企画やマーケティング、食への興味から現職に

ー早速ですが、坂下さんのプロフィールを教えてください。

はじめまして。坂下和泉(さかしたいずみ)と申します。今から6年前、マーケティング担当として入社し、現在はEC事業の運営統括、またマーケティング・PR戦略の責任者として働いています。

ー「食とマーケティングに関わるところで働きたい」という思いから勝山ネクステージに入社したとのことですが、なぜ、食とマーケティングにこだわりを?

私は岩手県の漁業が盛んな港町にある商店街で育ちました。

小学校のときには、みんなで鮭の稚魚を育てたり、ワカメを茎と葉に分ける作業をしたり。自然と食に触れる機会が多い環境でした。

スーパーではマンボウの身が売られてたりします。漁港の街ならでは。

そんな中、2011年の東日本大震災で商店街は津波に飲み込まれてしまいました。

雑貨屋を営んでいたお店と家は全壊。両親は仮住まいから離れた仮店舗で働いていたため、当時高校一年生だった私は家族の食事の担当をする機会が増えました。

学校帰り、スーパーに行っては「鶏肉のもも肉とむね肉は何が違うんだ…」と疑問に思ったり、いざ調理すると「むね肉は焼きすぎるとパサパサだ!」と気づいたり。

料理や、食材の特徴・栄養に対して興味が出始めたのはその時だったと思います。

一方で、お店の経営を続けてきた両親をずっと近くで見てきました。

商品を仕入れるために東京の展示会によく連れて行ってもらっていたのですが、「こんな面白いアイディア雑貨があるのか!」といった気づきや「変わった展示の仕方だなあ」と、企画や売り方に興味を持ち始めたのもこの時期でした。

企画やアイディアを形にする仕事がしたいという想いから大学ではデザインを学び、WEBマーケティングの支援会社に新卒で入社しました。

そのときに食品ECに触れる機会があり、「もっと食にかかわる仕事がしたい」という考えから転職し、現職に至ります。

MCTオイルの市場開拓からトップシェアを誇る一方、競合品とは価格比較される状況に

ーまず、「MCT&KETO専門店 勝山館」のメイン商品である「MCTオイル」ってどんなオイルなんでしょう?

MCTオイルとはケトン代謝を促すことができる、ヤシ科植物から抽出したオイルです。

はて、MCTオイル?ケトン代謝?初めて聞く言葉…ですよね。

簡単にいうと、「糖質の代わりに脂質を燃料にして身体を動かすためのアイテム」みたいなものです。

弊社ブランドのECにおける当社MCTオイルのシェアは国内トップになりました。(※)

※ 楽天市場 健康油 週間ランキング1位 (2025/2/3~2/9)

Amazon ブランドシェア 48%(2024年第3四半期 MCTオイル検索時の弊社ブランドのシェア率より)

Yahoo!ショッピング MCTオイル 月間ランキング1位 (2025/1/13~2/12)

ーMCTオイルに着目したきっかけは?

身体や脳を動かすエネルギーは「炭水化物、糖質でしょう」と思っている人もたくさんいらっしゃると思います。

しかし、はるか昔に狩猟をしていた時代の人はどうでしょう?

人類の祖先が誕生したとされる旧石器時代には、現代のような栽培された穀物はなく、メインのエネルギー源はマンモスなどの野生動物からとれる脂質だったといわれています。

一方の現代人は、糖質をエネルギーとして活用する以上に過剰に摂取しています。

そこで発生している問題が、糖尿病をはじめとした生活習慣病の増加です。

私たちは、糖質過多な現代に対して、「脂質由来のエネルギー = KETO(※)」を普及させるべく、MCTオイルをはじめとした商品を売っています。

※KETO…ケトン体(KETONE)の海外における通称。健康先進国・アメリカでは「グルテンフリー」と同じような位置づけで「KETOフレンドリー」と称された商品がたくさんあります。

ーしかしながら、競合商品も増えて価格の勝負になりはじめたと。

競合商品が増えるというのは、MCTオイルやKETOに興味を持つ人が増えてきたということ。とっても喜ばしいことだと思っています。

しかしながら、価格競争も増えてきました。

競争によって価格が安くなり、お客様が買い求めやすくなること自体は悪いことではないと思っています。

しかし、品質勝負で原材料にこだわる私たちの商品の原価は高く、商品価格も下げすぎることはできません。

「価格だけで判断する」という購入軸のほかに、お客様には「何が入っているのか、何にこだわっているのか」という購入軸も重視してもらえたら嬉しいなと思うようになりました。

商品があふれる世の中で、「何を買うか」から「誰から買うか」へのシフト。選んでもらうブランドになるための「ブランディング改革」

ー昨年、お店のブランディングを改めたんですよね。ブランディングするにあたって、重視したことはなんでしたか?

コンセプトを決めて、表現に一貫性を持たせよう、ということを意識しました。

商品に触れるときやサイトに訪れたとき、自分たちのコンセプトを目にしてもらう機会が増やせたら、自然と当店のイメージを作ることができる。

また、コンセプトをつくることは、情報を発信する社員側の指針にもなります。

そのコンセプトに基づいて商品のページ作りやコンテンツづくりも行うことができる、と考えました。

ーコンセプトを考えるにあたって、参考にされたことはありますか?

たとえば、コーヒー好きに長く愛されているスターバックスさんは「サードプレイス」という一貫したコンセプトを持っています。

これは、単にコーヒーを提供するのではなく、心安らぐ場所・体験を提供するというもの。

飲食店といったら回転率を上げたいなかで、ゆったりとしたソファを用意したり、接客の対話を大切にされていたりと、コンセプトに基づいたサービスが展開されており、一顧客である私もそのコンセプトを知って「たしかに気づいたらその感覚になっているかも」と思いました。

また、コンセプト・ブランディング戦略を考えるにあたって様々な書籍を読みました。その中でも、アートディレクターの八木彩さんの著書「デザインを、経営のそばに。(かんき出版,2024)」にとても感銘を受け、参考にしながらブランディング戦略を考えました。

健康食品や情報が溢れる昨今。情報過多に不安を覚える方たちの『健康の道標(みちしるべ)』となれるように

ーなぜ、「道標」というコンセプトにしたのでしょうか?

「健康に悩むすべての人の「道標(みちしるべ)」となります。」

というコンセプトを立てました。

「この人たちから買いたい」と思ってもらうためには、「共感」が必要だと思いました。 そしてその共感は、その人の悩みや考えに対して「わかる!」「これこれ!」という思いから生まれると思っています。

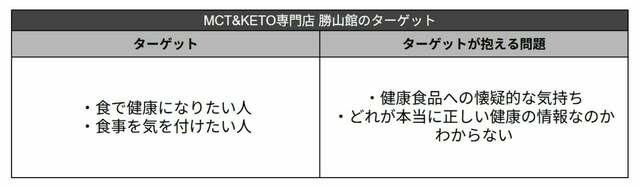

ターゲットである「健康になりたいと思っている人」の悩みに対して、「当店が提供できる強み」が合致したとき、強い共感が生まれると思いました。

そこで、ターゲットの悩みと当店の強みをまとめました。

ーなるほど、それぞれの特徴を書きだしたんですね。

健康の情報はWEB、書籍、動画、様々なところに展開されています。

しかし、情報の発信が自由だからこそ、様々な情報があり、「どの情報が本当なんだろう…?」と不安になる方も多いと思います。

そして、健康食品業界の中には消費者センターに相談がいくようなトラブルがあることも事実です。

(弊社に問い合わせがきたことは今時点※ではありません) ※2025年4月現在

「健康食品=ちょっと不安」という気持ちの人もいると思います。

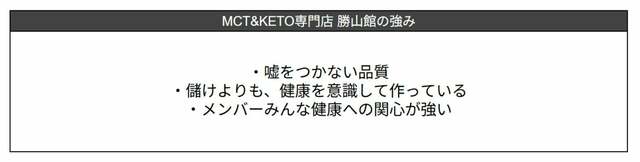

そこに対して、当店は

・商品の品質が高いこと

・健康意識の高い人が多く、ライティング・デザインを内製しているため情報発信の力に長けていること

が強みです。

上記から、「健康になりたくて、情報を収集したり、商品を探している人の『指針』になれたらいいな」という想いが生まれてきました。

そこで生まれたのが、「健康になりたいすべての人の『道標(みちしるべ)』となるお店です。」というコンセプトです。

「道標(みちしるべ)」となるために。動画コンテンツから冊子まで、自社製品に限らず「本当に伝えたい情報発信」に注力

ーコンセプトはどのようにお客様に伝えているのですか?

当店の想いというページを作るほか、様々なコンテンツ発信で活用しています。注文をいただいたお客様に届ける季刊誌や営業資料など。

また、そのコンテンツを体現するべく、「わかりやすい情報を届ける」ということにもかなり注力しています。

たとえば、同梱物。

季刊誌や商品のパンフレットを、商品のお届けとともに同梱しています。

季刊誌もパンフレットも社内ですべて内製。自分たちでつくっているからこそ、想いが詰まった「ここでしか知れない内容」が載っていると思います。

ーYouTubeをはじめ、コンテンツの発信にも力を入れてますよね。

今まで書いてきた記事は300本を超え、最近はYouTubeの発信に力を入れています。

発信しているのは、オーソモレキュラー(分子栄養医学)アドバイザーであり、取締役である関根をはじめとした商品開発チーム。

ぜひ覗いてみてほしいのですが、全然当社の商品と関係ない健康に良い食材や食品の情報も発信しているんです。

https://www.youtube.com/@shozankancocoil

それもすべて、「健康に悩む人に、正しい知識で商品を選んでほしい」という想いから。

「この人たち、詳しいんだな」という気持ちになってもらってから、そのあとに当店の商品をもし選んでくれたら、それは本望だなと思います。

まわりを健康にするには、まずは自分たちの健康から。ちょっと変わった福利厚生。

実は、当社にはちょっと変わった福利厚生があるんです。

ーというと…?

まわりの人たちの健康意識を変えるなら、まずは自分たちが健康的な食事をしなくては。

という社長の想いから、週に1回ほど、サラダランチの日が設けられています。

また、社内に酸素ボックスも。

すこし気を休めたいとき、一人で集中したいとき。

予約制でみんなが自由に使えるようにしています。当初、設置するときは社内がどよめきましたが…(笑)

いまでは予約で埋まっている日も多いです。

明るくポジティブに、自身の健康と向き合ってほしい。新ブランド「KETOneUP」の想いがお客様に届いた瞬間

ー先日は新ブランドが発足されましたね。

2025年3月に、新ブランド「KETOneUP(ケトナップ)」を立ち上げました。

前述した、脂質由来のケトン体エネルギー(KETO)を世の中に広めていくためのブランドです。

このブランドでは、KETOという概念の啓発のほかに、「前向きに未来の健康に向き合おう」という想いが込められています。

身体に良いことをしている!と前向きに思えるような明るいパッケージ

健康に関する情報や書籍って、煽る表現が多いなと思っています。

もちろん、警鐘を鳴らしたり、気づいてもらうという点では表現の一つとして有効だとは思っています。しかし、その表現で不安に駆られたまま健康の情報を収集しても、「○○しなきゃ…」というちょっとマイナスな印象になってしまうと思うんです。

せっかく自分たちが良いものをつくっているのだから、「いい情報を知れてよかった!私もこの栄養をとって体を労わろう」という前向きな気持ちになってほしい。

その思いで商品パッケージ、コンテンツを展開しています。

ー新ブランド発売後、お客様から反応はありましたか?

それが、本当に嬉しい反応があって。

「こちらのショップの商品なら間違いない」「信頼のできる会社から発売になっている商品だったので」というお声をいただくことができました。

自分たちが誠実に商品に向き合ってきた結果が少しずつ見えてきているのだなと思い、レビューを頂いたときは心の中でガッツポーズをしました。

ー取り組みが実際の反応につながっているのは何よりも嬉しいですね。今後の展望はありますか?

私たちが扱っている成分や商品はまだまだ認知が少ない、ニッチなものばかりです。

しかし、だからこそお客さまが手に取りやすい形として商品にしていく必要があるし、それでこそ本物の食品メーカーだと思っています。

どの取り組みもすぐに効果がでるものではないですが、一人でも多くの人を健康にできるように、「勝山館から買いたい!」という人が増えるように、引き続き誠実な情報発信を続けていきたいです。