支援者ケアを常識に!福祉・医療・教育・介護・保育など対人支援者に向けたケアの場を47都道府県へ広げたい

私たちhelpwellは、豊かな支援・ケアを提供するために「対人支援職向けのケアの場づくり」の取り組みを進めています。

現状、対人支援職自身のケアはセルフケアに頼る形になっています。

私たちは対人支援職が心身の健康を十分に守る「helper wellness」を目指し、支え合う全ての人に癒しと尊重が広がる社会を築いていきます。

対人支援職とは、このような人のことを指します。

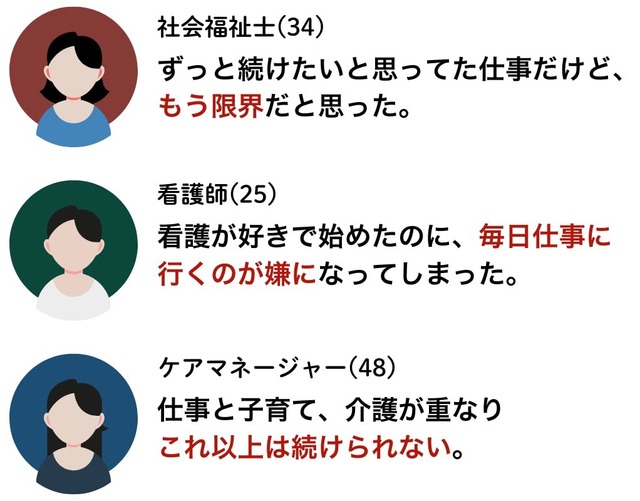

「支援」や「ケア」を行う仕事につく対人支援職自身が、ケアされずにストレスを抱え続け、離職する現実があります。

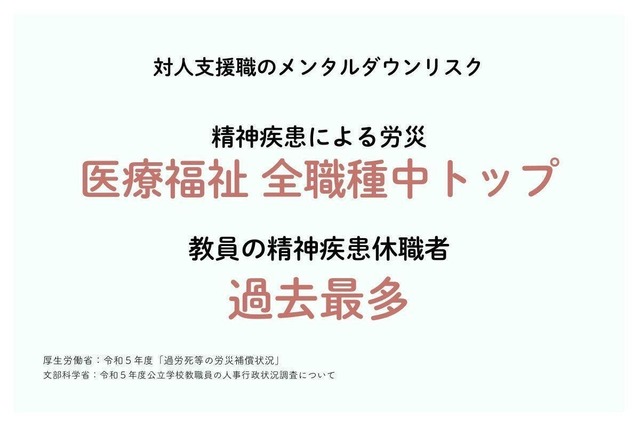

福祉・医療・教育・介護・保育など、人を支える現場で働く対人支援職は自分自身のケアが後回しになりやすいです。疲労・ストレスが重なり、健康が損なわれ精神疾患を負うリスクが高く、実際に、

helpwellに集う対人支援職の皆さんにお話を聞いたところ、「仕事を続けたいが、メンタルケアの方法が上手くいかない」と悩む人が多くいらっしゃいました。

さらに、「まあ、支援現場ってそういうところだよね」「うまく割り切っていかないとね」「ずっと変わってないし、仕方がないよね」という声が大多数です。

予算や忙しさなど現実的な難しさを抱えるところもあるものの、各企業・個人が今行うケアでは、その場限りの対処にとどまってしまっているのではないでしょうか?

このような社会で、本当に良いのでしょうか?

このような状況に対し、できることをしたい。

そう考え、私たちは昨年度クラウドファンディングを実施しました。

対人支援職のみで集い、対話形式で行うケアの場を全国11都道府県で行い、160名に届けてきました。

どんなケアの場を行っているのか

ケアの場では、仕事で感じる心の負担に対し、自分で対処する方法を見つけるサポートをします。対人支援職は人に接し続け、相手ファーストであることを期待されることも多くあります。そのため、そもそも仕事で感じる心の負担に鈍感になりやすい環境にあります。

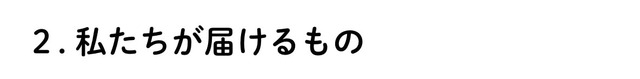

以下のように、支援職がケアを受けることを通して「自分を守る力/セルフケア」や「同僚との健やかな関係性を築く/相互ケア」の力を育みます。さらにその先で、豊かで持続可能な支援・ケアを実現していきます。

参加者からは、「相手の立場に立って物事を考えることに偏っていて、自己犠牲気味になっていたことに気がついた」「同僚に『仕事は適当にやれば良いよ』と言われた時のことを思い出し、少し虚しいと感じたことに気づいた」といった感想をいただいており、より持続可能な支援活動を実現するための、貴重な場として機能しています。

さらに今後は、このケアの場への定期的な参加によって「支援職の捉え方や考え方にどのような変化があるのか」をより質的に効果検証していきたいと考えています。

ケアの場は、講義パートとワークショップパートに分けて行います。講義パート

講義パートでは、対人支援職の抱えるストレスについて、また業界構造に関して知る機会をつくっています。

ファシリテーター自身の経験もふまえながら、丁寧にシェアすることで安心感が高まります。

例:ファシリテーター自身のバーンアウト体験について語る/ファシリテーター自身の現場でのやりがいについて語る などワークショップパート

講義パートの内容から生まれた問いをもとに、NVC(共感コミュニケーション)・チームコミュニケーション・マインドフルネスなど、様々なエッセンスをもとに対話形式で感じたことを言葉にしていきます。

問いかけの例:「私自身が、仕事/対人支援で大切にしたいことってなんだろう」「最近仕事をしていて嬉しかった、もしくは弱ったなと感じたことは何があるか」

支援者ケアの場の効果・参加者の声

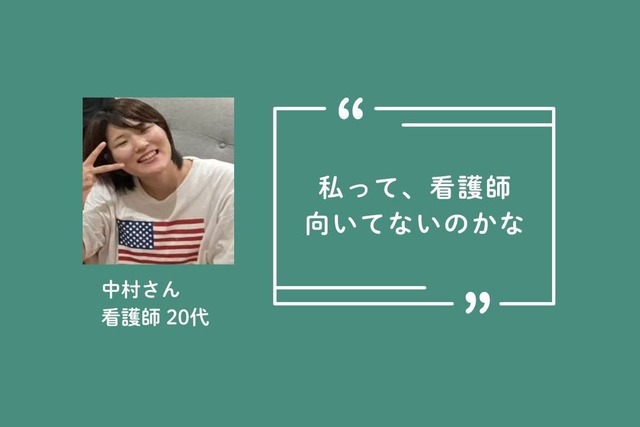

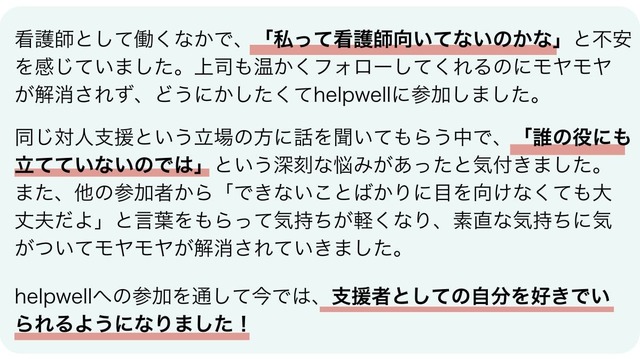

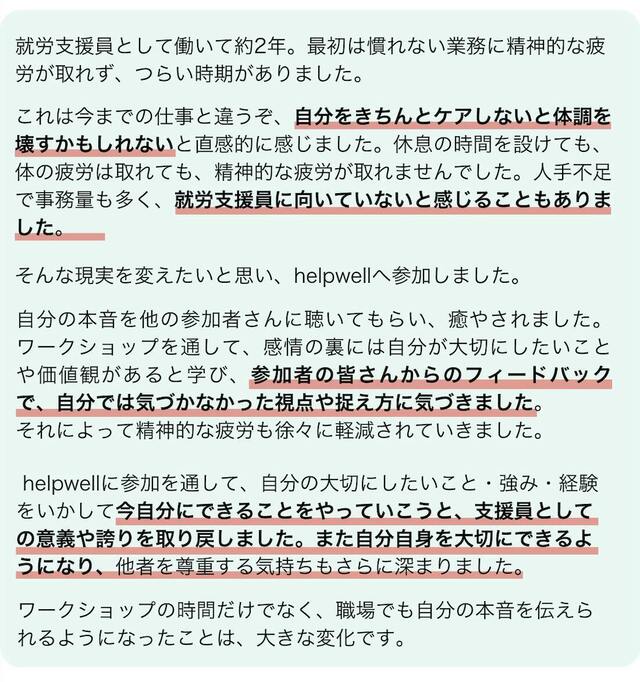

複数回にわたって参加いただいた中村さんと井伊さんの声を許可をいただき掲載させていただきます。

私たちの指す支援者には、今回プロジェクトで届ける「支援職」以外の方も含まれます。

家族介護にあたる方(ビジネスケアラー、ヤングケアラー…)、子育てをする親、きょうだい児をはじめとした方…など、誰かを支え寄り添う人々は社会に多く存在しています。

2030年には、仕事と介護を両立するビジネスケアラーは約318万人になる見込み

と言われており、これから多くの人が「誰かをケアするとき、ケアが受けられない」課題に直面する可能性があります。

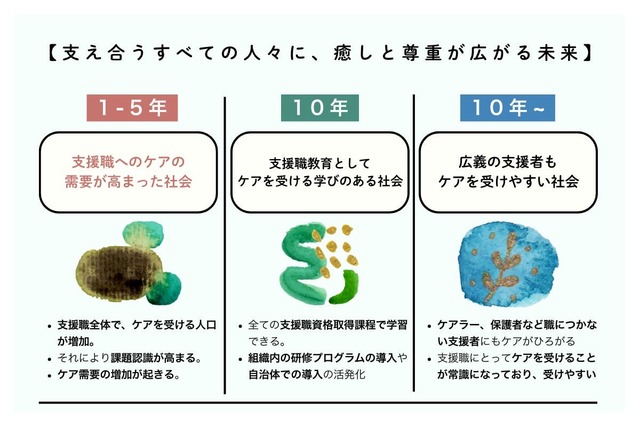

helpwellは、今回のプロジェクトを通し、まずは専門職へのケア需要を高めるため、ケアを受けてもらう機会を提供します。

私たちが提案する支援者ケアが広がれば、支援者がもっと自分らしく、そして心から他者に寄り添える社会が実現する。それが、最終的には支え合い、安心した社会へと繋がっていく。

helpwellは、このような支援者を「すべての人にとって安心できる社会」を作る大切な担い手と捉え、サポートをしていきます。

そのような未来を見据え、本プロジェクトでは、これまで11地域で行ってきた対人支援職に向けたケアの場を47都道府県へ広げることにしました。

ありがたいことに、地域での開催の担いたいという声もたくさん届いており既にこの春に+4地域での開催に向け始動しています!

クラウドファンディング終了後、2025年の1年間は以下の順番に取り組みを進めたいと考えています。

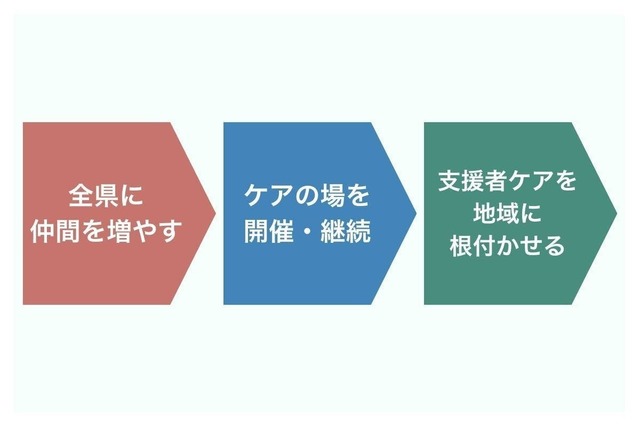

①47都道府県に支援者ケアを志す仲間を増やす

支援者ケアを地域で広める仲間はすでに11地域へ広まっており、活動を全県を広げることで活動を拡大していきます。

このクラファンページのリターンより、仲間を大募集しています。

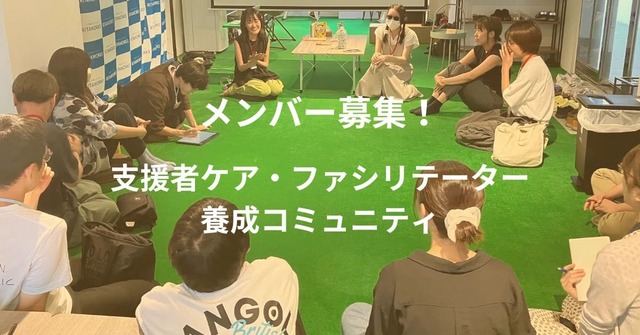

支援者ケア・ファシリテーターが集う『

』のメンバー募集という形で募集を行なっています、ぜひご一緒しましょう!

』では、開催に向けた企画と広報サポート、ケアの場に関する振り返り会を開催します。

地域で場を主催するメンバーが、より良い支援者ケアを実施できるよう、コミュニティ全体でブラッシュアップをしていきます。

継続に向けた経済的仕組み

すべての参加費用は無料としており、任意の寄付モデルを採用しています。

「ケア送り」という名前で次の開催に向けて寄付を贈る、恩送りに近いモデルです。

休職中など、経済的に参加困難な方にとって開かれた場にしたい目的ではじめましたが、実際の参加者からは寄付によってケアの場への愛着が湧いたという声もあり効果を感じています。

③支援者ケアを文化として地域に根付かせる

ケアの場を継続的に開催することで重要度が高まります。地域全体で支援者ケアに取り組む、モデル地域を増やします。

支援者ケアに取り組む地域を増やすことで、日本全体での支援者ケアの重要性を高めるアプローチを行っていきます。

〈尼崎の事例〉

2024年9~12月、兵庫県尼崎市のNPO法人サニーサイドのコミュニティスペース「hinata」にて、helpwellワークショップを3度実施しました。サニーサイドの児童ホームつくし・施設長の北林さんにもご協力いただき、サニーサイドスタッフの方や地域の対人支援職の方、のべ20名にご参加いただきました。

開催後に「職場のみんなでもワークショップをやってみたい」と声が上がり、来年度春の社内研修として取り入れていただく予定です。

理事長の松村さん含め、ゆくゆくは『尼崎を支援者ケアの街に』と、ともに構想を進めていただいています!(作戦会議中↓)

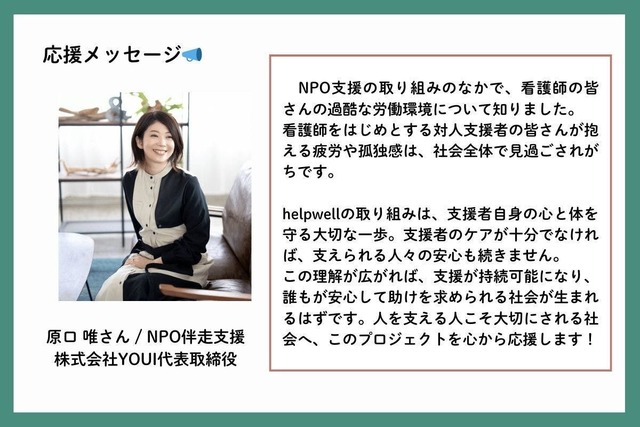

helpwellのプロジェクトは、多くの方の応援とご協力により成り立っています。

ご協力いただく皆さんに心から感謝です…!

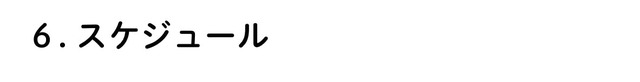

2025年3月 支援者ケアイベント開催者を募集

4月13日 クラウドファンディング終了

4〜6月 支援者ケアに関する学びと場づくり講座の実施

7月〜 47都道府県地域での開催

10月まで 随時リターン発送

2026年3月 成果発表会(予定)

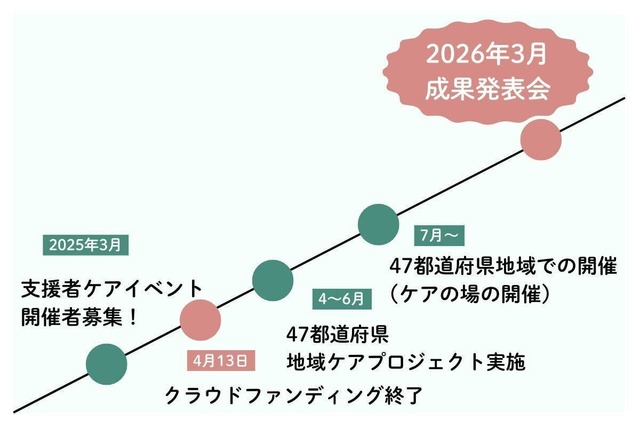

資金の使い道――目標金額の内訳、具体的な資金の使い道

100回分(50ヶ所×2回分)での開催目標

・ケアの場の場所代 100万円:主催者の職場や市民会館などが会場になることが多いです。

・開催のための交通費 100万円:それぞれの地域の主催者が会場まで行く交通費です。

・広報費用(チラシ代など) 20万円:開催に向け広報用チラシを作成します。

・開催企画・開催研修の開発費用 80万円:開催者を5名程度のチームでサポートします。

・人件費 200万円:1年間かけて全県へ支援者ケアを届け、次年度以降も地域に根ざした活動になるよう全プロジェクトをマネジメントします。

合計500万円【リターンについて】

募集方式について本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も計画を実行し、リターンをお届けします。

私自身はもともと、放課後等デイサービスや小学校にて子ども支援に携わってきました。子どもと関わることはとても好きで癒されるし、学びもおもしろく、仕事はとても向いているように感じていました。

しかし「自分自身含めた対人支援職を尊重し大切にすること」と「支援やケアを届け続ける」バランスが崩れていることに気がつき、とても虚しい感覚に襲われ子どもに関わることができなくなってしまいました。

子どもにまっすぐ向き合いたい想いで働いていた私は、本当の意味で人を助けたり支援をしたりすることなんてできてないんじゃないか、と考えてしまい、好きで情熱を注いでいた仕事を味気なく感じてしまいました。

仕事を続けよう、と思いながらも気力はわかず、コーチングやカウンセリングを受けながら自分自身に向き合い続けました。

向き合い続けながら、多くの人が似た状況を経験していることを知りました。気づいてしまった以上、何かできることをしてみたい。

そんな中たどり着いた答えがケアの場を届けながら自分自身も癒していくという、helpwellの開催でした。

ケアの場の開催を通して、私自身も自分へケアを向けることを本当にたくさん学びました。

helpwellを通して得た一番のギフトは、過去の私は良い支援やケアをできていない部分もあったけれど、その時の私は精一杯に人に向き合い、子どもに関わることができていた、それでじゅうぶんなんだ、という気づきでした。

helpwellでは、このようなひたむきに真っ直ぐ人と関わりたい対人支援職に、ケアの場を広げる機会にしたいと思っています。

過去に私と似た経験をした方、またはそんな人にケアの場を届けたいと思う方、ぜひ応援・ご協力をお願いします!

私たちが目指しているのは、よりよい支援が増える環境です。そのために、対人支援職が安心して自分を大切にできる仕組みを作りたいと考えています。

helpwell含めた対人支援職のケアの活動が活発化することで、どんな命も大切に社会に含まれ、ともに生きる社会をつくる。

そんな基盤となる可能性を秘めた「支援者ケア」のプロジェクトをともに育ててくれませんか?