コンタクトセンターでは、ボイスボットによる電話応対自動化が爆発的に進み、人手不足の解消に大きく寄与しています。

一方、顧客体験に対する課題も見えてきました。ボイスボットベンダーであり、IPテレフォニーのエキスパートでもあるソフトフロントは、この課題解決のために、自社の強みである「音声技術」を活かし、生成AIとボイスボットの連携実用性を探求しています。その向き合い方と現状の取り組みについて、社長の髙須が語ります。

ボイスボットが成熟して見えてきた、電話応対自動化の課題は「事業者主体の顧客体験(CX)」

―2024年は電話応対自動化が大きく躍進した1年でしたが、振り返っていかがでしたか?

2024年は“ボイスボット元年”と呼ばれるほど、コンタクトセンター業界でボイスボットの導入が促進され、音声による電話応対自動化が進んだ年でした。

私たちのAIボイスボット「commubo(コミュボ)」も、ありがたいことに多くの問合せ・導入をいただき、コンタクトセンターの皆様のお悩みを聞き、それに応えてきた1年でした。

commuboはシナリオ型(設定内容・スクリプトに従い定型的に対応する)ボイスボットで、シナリオ設定の細やかさに強みを持っているため、夜間対応、予約受付、書類やパスワードの再発行受付、リマインドコール等々、インバウンド/アウトバウンド、業界に関わらず、様々な業務にお使いいただいています。

導入成果としても、応答率の改善、人手不足の解消、後工程を含む応対工数の削減、電話をお待たせしないことによる顧客満足度の向上、などを出しており、様々な面でコンタクトセンターの業務効率を高めるお手伝いができていると感じています。

-素晴らしい成果ですね、今後、ボイスボットが全ての電話を対応する、という未来も遠くないのでしょうか。

ただそうにもいかず、自動化が進んだことで「顧客体験(CX)」という新たな課題も見えてきました。

「電話に出ない、待たされる」を解消している点では、今でも顧客体験の向上に貢献できてはいるのですが、その応対内容においては、もう一段階CXの観点で成長する必要性を感じています。

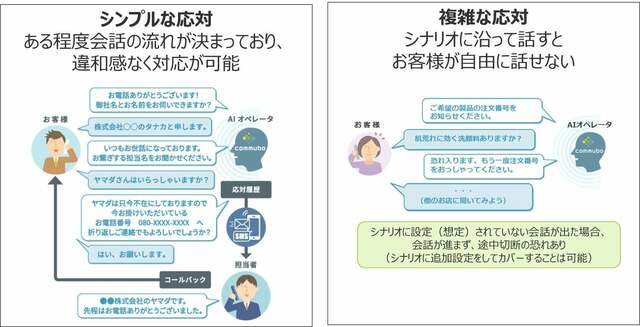

というのも、前述の通りcommuboはシナリオ型のボイスボットなので、設定されたスクリプトに準じて忠実に会話を行います。

シンプルお問合せ内容であれば特に問題はないのですが、複雑な問合せの場合だと、お客様は「これを聞きたい、確認したい」という明確な意図(コールリーズン)を持って問合せをいただくのに、事業者が設定したシナリオの順番に付き合って話す必要が出てきます。これは主導権が事業者側にあり、残念ながらお客様ファーストには遠い状態です。

電話先に意図(コールリーズン)が伝わって課題解決に至るまで時間がかかり、さらにそこまでのプロセスでフラストレーションも感じるとなると、顧客体験、さらには顧客満足度の低下が懸念されます。

その結果お電話の途中切断などが発生してしまうと、事業者にとってもお客様離れや企業イメージ低下などの悪影響につながりかねません。

この課題感を踏まえ私たちは、お客様が会話の主導権を持ち、会話の中でオペレータがお客様の意図を汲み取りながら応対する、いわゆる「お客様に寄り添う対応」に、ボイスボットも近づけていきたいと考えています。

シナリオ設定の細やかさに強みを持ったcommuboなら、シナリオ型のボイスボットでも、このような人の対応に近いシナリオ設計をすることも可能ではありますが、膨大で細やかな設計が必要となってしまいます。

例えば、相談しやすさを考慮した要望確認や、話が逸れた場合にお客様の話を受け止めてから本題に戻すようさりげなく誘導するなど、相手の反応に対し、様々な切り返しのパターンをシナリオとして登録する必要があるからです。

ではどうやって実現できるかというと、生成AIの活用がマッチすると思っています。生成AIを活用すると、上述のような複雑なシナリオの設計なしに、お客様に寄り添う柔軟な対応が可能になり、対応できる業務の幅がさらに広がります。

生成AIの活用の現在地とこれから。生成AIを活用してcommuboがまず目指すのは“ハイブリッド型”ボイスボット

―生成AIの業務活用も、この1年で爆発的に増えましたね。コンタクトセンター業界でも既に活用は進んでいるのでしょうか?

既にコンタクトセンター業界でも具体的な活用事例も聞くようになり、漠然とした興味から具体的な検討・実行にフェーズが移ってきたことを感じています。

現在コンタクトセンターが実際に業務活用しているのは、①テキストチャットやオペレータ支援に使う回答文の作成、②ACW削減のための応対内容の要約、主にこの2つの傾向があります。

さらに今後は、下記の様な業務活用も各事業者は実装検討しており、近い将来こちらも実用が進むのではと思っています。

意図理解:フリートークからコールリーズンを特定し、最適な返答(スクリプト)作成、エスカレーションや分岐を行う感情検出:会話内容テキストだけでは読み取れない感情の起伏を可視化し、カスハラ対策、オペレータのモニタリング・評価につなげる会話中の要約:前段では応対終了後の記録補助としての要約機能だったが、会話中リアルタイムで要約を行うことで分岐の判断に活用

特に意図理解については、問い合わせをするお客様のフラストレーションを軽減し、「お客様に寄り添った対応」に近づけると考えています。

例えば、問合せ対応を現状のシナリオ型ボイスボット、またはIVR(プッシュボタン)で行う場合、設定されたシナリオの分岐とお客様が聞きたい内容がうまく合致せず、結局有人オペレータに転送となってしまうことがあります。プッシュボタンで「その他」の番号を押してしまう方も、多いのではないでしょうか。

オペレータの担当区分をもとにした分岐、つまり事業者主体の設計になると、結局「その他」ばかりに受電が偏ってしまい、お客さまからすると対応のたらいまわし、事業者側からしても無駄な仲介が発生してしまっています。

生成AIを活用し、フリートークから意図を察して適切に分配させることで、お客様はフラストレーションを解消できますし、オペレータ側も時間と手間を削減できます。

-生成AIをうまく活用すると、対応がより人に近くなり、お客さんのストレスも軽減できそうですね。

生成AIの進化で、この”AI型”の電話応対自動化にさらなる兆しが見えたと思います。

とはいえ、コンタクトセンターの業務には定型的な会話が必要な業務も多く、シナリオ型を否定するわけでは決してありません。

生成AIの技術面ではハルシネーションのリスクがあり、社内データもしくは独自データソースなど信頼できる情報をAIに与えることで回答精度を上げる検索補強生成(RAG:Retrieval Augmented Generation)やさらに事実確認をさせるRIG(Retrieval Interleaved Generation)も注目を集めていますが、学習にあたって情報を生成AI側に吸収させるセキュリティ面での懸念など、まだリスクのすべての課題が解決された訳ではありません。

実際の業務活用でも、専門性の高い領域や重要事項の説明・回答、初期督促コールのようなアナウンス事項が決まっている応対などについては、むしろシナリオ型でスクリプトに沿って話すことが安定した応対品質にもつながります。

AIによる誤った回答が軽視できない業務や業界ほど、応対品質は企業そのもの評価に影響しかねませんから、シナリオ型にも十分に活躍の場面があります。

これを踏まえ、ハルシネーションやセキュリティ問題が回避できる“シナリオ型”と、柔軟なトーク展開で顧客体験向上が見込める“AI型“を組み合わせ、両者のメリットを活かした“ハイブリッド型“への移行が、まずは必要だと私たちは考えています。

「お客様に寄り添う対応」と「安定した応対品質」、どちらがよい、のではなく、どちらもお客様が事業者に求めていることですから。

ソフトフロントならではのユニークな取り組み、音声対話型生成AIとの連携プロトタイプを試作

-では実際、ハイブリッド型を実現するために、現在はどのような研究開発をしていますか。

生成AIは昨今、テキストチャットだけでなく、画像や音声も含めた応対が可能になってきましたね。

OpenAIのAdvanced Voice Modeが2024年7月から発表され、入出力形式がテキストだけではなく、音声でもできるようになりました。いわゆるマルチモーダル型です。性能についても非常に速いスピードで進化しており、最初は音声パターンが3種類のみでしたが、今では12種類に拡張されていて(2025年2月現在)、日々情報をキャッチアップする必要があるなと感じています。

”ハイブリッド型”実現の研究開発を進める中で、私たちはこのマルチモーダル型の生成AIに着目しました。この音声対話型生成AIをcommuboに組み込み、電話と直接接続することで、”AI型”応対、ひいては現シナリオ型との“ハイブリッド型”の実用に近づけるのではないかと考えたのです。

-「電話を通じて直接会話」させる生成AIの活用方法、なかなかユニークですね。

実は私たちソフトフロントは、ボイスボットベンダーである前に、20数年にわたりIPテレフォニーのエキスパートとして社会を支えてきました。

電話とインターネットと繋ぐ技術である、SIP (Session Initiation Protocol) の技術力に優れ、関連する業界国際規格に準じたIP電話等の設計・構築に、古くから取り組んできた経験と実績があります。

生成AIを電話と直接接続した場合、音質等の面で電話応対業務にどこまで実用化できるのか?という技術的な検証が必要になってきます。

今まで電話とインターネットをつないできた私たちだからこそ、この検証をいち早く実現し、新たな電話体験を皆さんにお見せしたい。そう考え、わずか短期間で直接接続を実現したプロトタイプをつくり、昨年11月の展示会で発表しました。

では実際につなげた様子は、動画でご覧ください。×

デモ動画をご覧いただくとわかる通り、非常に柔軟に対応していますよね。RAGは行っておらず、動画内で書かれているプロンプトしか与えていなくても、このクオリティです。

会話もスムーズで、クレームのような内容にも臨機応変に対応しています。話し方も昨年の発表当時から大分改善されていて、人に近い自然な会話が行えています。

生成AI側の性能制限、品質の不安定さなど、 Advanced Voice Mode が現在プレビュー版ということもあり、まだまだ課題は多く、業務適用にはまだ時間がかかるかな、というのが正直なところではありますが、今の技術進化のスピードを考えると、この課題は早々にクリアされるかもしれません。

ただ生成AIは仕組み自体が、いわゆる「ブラックボックス」化されている以上、どうしてもビジネス利用にはハルシネーションやセキュリティ面などの不安がぬぐいきれません。

業務利用に耐えうるためには、私たち自身もローカルLLM環境や、コスト削減など、裏で生成AIとの連携方法や挙動をマネジメントしていく必要があると感じています。

引き続き私たちも生成AIへの理解を深め、設計検証を重ねていきたいと思います。

-最新技術をキャッチアップしつつ、ソフトフロントの強みも活かした、新しい可能性ですね

生成AIの入出力チャネルは、今回お話したテキスト、音声に留まらず、画像や映像にも広がると思っています。

私たちとしては、これらすべてに対応するマルチモーダルでハイブリッドな次世代ボイスボットへの進化を展望として持っています。

「お客様に寄り添った」顧客体験を引き続き目指し、今回の音声対話型生成AIとの連携だけでなく、今後も「ソフトフロントだからこそできること」を選択して、可能性を模索し、commuboを成長させて行きたいと思います。

そのためには、R&D、営業、CS、マーケティング、commuboに関わるチームが一丸となって顧客の声を聞き、お客様の課題解決に向き合っていきます。

2024年11月の展示会にて

AIボイスボット「commubo」についてご興味のある方は、下記までお気軽にお問合せください。

【commuboに関するお問合せ】

株式会社ソフトフロントジャパン

TEL:03-6550-9930

E-mail:commubo@softfront.co.jp