前編では、飛騨市の小中学校における「学校作業療法室」の事例を通して、地域の子どもたちや保護者、学校教員の困り事への向き合い方を紹介しました。

前編:

実は、このように生活領域に作業療法を取り入れることは日本においては前例が多くありません。この記事に出会うまで、作業療法士に対して病院でリハビリテーションを行うイメージしか持たなかった方も多いのではないでしょうか?

学校生活をはじめ、地域生活に作業療法を取り入れた新たなスタイルの福祉活動は、マスメディアへの掲載やSNSでの反響を経て全国から注目されるようになりました。しかし生活領域における作業療法の価値が一般に広まっていないなかで、活動を始めた当初は、地域住民の理解を得るのは容易ではありませんでした。

後編では、作業療法士の本質的な役割と、福祉改革を進めるうえで飛騨市が大切にしている考え方をご紹介します。前編と同様、NPO法人「はびりす」の代表理事でOTの山口清明(やまぐちさやか、写真後列左)さん、同じくOTの奥津光佳(おくつみつよし、写真後列右)さん、飛騨市役所の市民福祉部次長兼総合福祉課長の都竹信也(つづくしんや、写真前列右)、同課で地域生活安心支援センター長を務める青木陽子(あおきようこ、写真前列左)に話を聞きました。

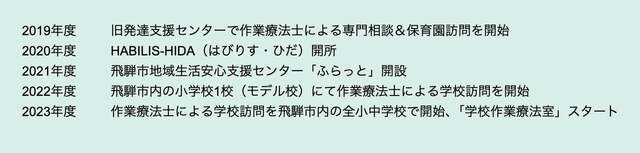

──「学校作業療法室」の開設に至るまでの、福祉改革の変遷をお聞かせください。

都竹:2016年に現飛騨市長の都竹淳也が就任した当初、市長は発達支援の仕組みが十分に整っていないことを課題に感じていました。そこで着手したのが旧発達支援センターの強化です。

旧発達支援センターは主に乳幼児を支援対象としていましたが、支援を必要としているのは乳幼児に限りません。小学生以降も困り事を抱えている子どもや保護者はいて、その課題感は学校の中だけで収まるものではありませんでした。

子どもの困り事を解消するには、本人だけではなく周囲の大人や環境にも目を向け、全体の関係性を踏まえた包括的な視点から課題を捉える必要があります。こうした考えから全世代に対象を広げ、2021年度、全市民の困り事を受け止める飛騨市地域生活安心支援センター「

」を開設しました。

「ふらっと」での相談を通して「学校で生徒の実際の様子を見てほしい」という需要が顕在化し、2022年度、作業療法士による学校訪問をモデル校で試験的に開始。翌年度には飛騨市内の小中学校全8校に展開し、「学校作業療法室」がスタートしました。

──前編では、作業療法士という職業に対する世の中の理解が進んでいないなかで、徐々にその価値が生徒から先生、保護者へと浸透していった事例を紹介しました。一般にイメージされる病院での作業療法と、山口さん、奥津さんが実践する作業療法との間にギャップがあるように感じますが、改めて山口さんたちが目指す姿をお聞かせください。

山口OT:作業療法士は、社会生活における「作業」の円滑化をサポートする職業です。病院で行われるリハビリテーションも作業療法の一環ですが、作業療法とは本来、個人だけではなく家族システムや社会システムに介入して「作業」の円滑化を図ることができる手法で、生活領域でこそ真価が発揮されると信じています。

病院で行われる「治療」と異なり、私たちが実践する作業療法は「適応」の考えに基づいた「適応の科学」です。その意味において、生活領域で大きく役立つ可能性を持っています。

例えば、足が不自由な人から「街に繰り出して自由に遊びたい」と相談を受けたとして、我々は歩行訓練を行うのではなく、相談者がありのままで楽しく街遊びができる方法を考えます。すでに持っている強みに焦点を当て、必要に応じてサービスやツールを組み合わせることで「街遊び」という「作業」におけるパフォーマンスを最大化します。そして、「作業」に没頭するうちに気が付いたら当初の問題が解決していた、というのが作業療法の考え方です。

作業療法は英語で”Occupational Therapy(オキュペーショナルセラピー)”といい、「没頭療法」とも呼ばれます。”occupy”という言葉は「(人の心を)占める」という意味を持ち、「没頭」のニュアンスを含むためです。「作業」に「没頭」することが回復の力を持つという考えが根底にはあります。

こうした考えのもと、生活領域の困り事を解消したいという思いで活動していたところ、志を同じくする飛騨市長に出会いました。

都竹:作業療法士は地域生活を良くする素晴らしい職能を持っていますが、これまで活躍のフィールドは病院の中に限られていました。アメリカでは、学校をはじめとした生活領域に作業療法を取り入れることがスタンダード(※1)ですが、日本ではまだまだ一般的ではありません。地域の困り事に寄り添いながら、作業療法士が活躍できるフィールドや報酬の仕組みをつくるのが我々行政の仕事です。

山口OT:日本だと、合理的配慮(※2)の考えに基づいて学校教員が生徒をケアすることを求められがちですが、アメリカでは、生徒自身が作業療法室に行って自分のケアの仕方を学びます。自分の取扱説明書を自分で作るようなイメージです。

※1 アメリカ合衆国の教育機関では、1935年、障がいを持つ子どもを対象に作業療法サービスの提供を開始、2004年には、障がいの有無に関わらず学術面・行動面のサポートを必要とする全ての子どもがサービスの対象となった。(出典:日本発達系作業療法学会誌 第1巻第1号「

」P.2、2024年12月18日閲覧)

※2 合理的配慮とは「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整」を指す。(引用:文部科学省「

──日本では飛騨市を中心に、作業療法に対する価値観が今まさに変化している最中なのですね。一方で、自治体の活動において、一般に浸透していないことを実践するのは容易ではないと思います。地域に作業療法を取り入れる具体的なメリットは何ですか?

山口OT:2つあります。

◆医療機関が医療を必要とする子どもの治療に専念できる

1つに、作業療法では、社会参加を前提とした自立支援を行うため、最終的に地域の医療現場の負担を減らすことができます。発達に悩みを抱える子どもを医療の現場から社会につなげることは、作業療法士の使命です。

我々は発達の特性を「治す」ことはできませんが、特性を持ったまま生き生きと地域生活を送るサポートはできます。その結果として数か月間も初診待ちをするほど患者が殺到していた医療機関が適正化され、実際に、地域の医療機関に通院する子どもの人数が減ったという話も医師から聞いています。

青木:飛騨市直営の児童精神科診療所「飛騨市こどものこころクリニック」では、患者の減少もあって、従来は中学生までだった診療の対象を高校生にまで広げられました。もともと、地域の高校生や保護者からケアを望む声があったため、こうした形につながったのは非常にありがたいことです。

──「学校作業療法室」の事例において、作業療法士が子どもの発達支援を担うことで学校の先生が「教育」に専念できるようになったのと同様、医療機関の先生も医療を必要とする子どもの治療に集中できるようになったのですね。

◆包括的な支援により連携コストを低減

山口OT:もう1つは、連携コストを抑えられる点が挙げられます。

作業療法では、身体や脳、心の仕組みを踏まえた科学的な視点に加え、文化の特性や社会構造を捉える文化人類学的な視点からも問題にアプローチします。あらゆる要素を包括しているため、さまざまな現場に介入しやすいという特性があります。

子どもへの個別支援、祖父母や両親との面談、学校の先生とのコミュニケーションなど幅広く対応するため、各所で役割分担するより連携コストを抑えられるのが利点です。

──飛騨市の事例を踏まえ、他の地域でも「学校作業療法室」を導入しようという動きもあるとか。どんなポイントを意識すると良いでしょう?

都竹:自治体によって規模や地域性は異なり、適切な支援のかたちも異なります。大切なのは、制度に当てはまるか当てはまらないかという軸で「人」を見ないことです。制度ありきで、飛騨市が実践するフレームワークを自分たちの地域に当て込もう、という発想では、地域住民が抱える課題感を置き去りにしてしまいかねません。

地域住民が何に困っていて、生きづらさを感じているのか。「制度」ではなく「人」を見て、その声に徹底的に向き合うことが適切な支援制度、さらには住民一人ひとりの幸福につながります。

──飛騨市の前例があるとはいえ、他地域での作業療法の導入は、容易ではない道になりそうですね。

山口OT:飛騨市は、日本で誰も登ったことがない山に登りました。「自分たちの地域でもやりたい、できる」と後に続く人がいることには大きな意義があります。

いち自治体職員が地域生活に作業療法を取り入れようと働きかけ、すぐに上長や周囲の理解を得られなかったとしても、なぜ理解されなかったのか評価し、新たに戦略を組み立てていくのが作業療法の考え方です。前編で紹介した「作戦(Plan)→練習(Do)→確認(Check)→作戦(Plan)」のサイクルを繰り返すCO-OPアプローチは、大人の仕事にも適用できます。

学校で子どもと一緒に「作戦」を考える奥津OT。子どもたちが大人へと成長したのちも長く活用できる課題へのアプローチ法を共有し、自立を促す。

──飛騨市の規模感だから、一人ひとりに寄り添った支援ができる、という声もあります。

山口OT:人口約2万2,000人(※3)の飛騨市でも、私と奥津の2人で手一杯という状況です。全てのケースに個別で深く介入するのではなく、作業療法のノウハウを保育士さんや支援員の方にシェアしたり、個別対応ではなく集団に向けて授業を行ったり、チューニングをしながら今ある制約のなかでパフォーマンスを最大化しています。

自治体によって異なる制約や制限があるなかで、いかにそれらを楽しむかがイノベーションの面白さです。どんな状況でも未来に希望を持って「今」を夢中で楽しめば、きっと道は拓けるはずです。

※3 2024年10月1日現在、飛騨市の人口は21,782人。(出典:飛騨市「

──作業療法を通じて地域の人と関わるなかで、やりがいを感じた時はいつでしょう?

山口OT:NPO法人飛騨市障がいのある人を支える会「ピース」にコンサルタントとして関わるなかで 、生き生きと働く地域の皆さんを見た時にやりがいを感じました。「ピース」では就労支援B型(※4)事業を提供しています。各々が障がいを持ったまま主体的に楽しく働き、「給料(工賃)をもらった!」と喜びガッツポーズを送り合う姿を見て、自分の「黒子」としての役目は果たせたと嬉しくなりました。

※4 就労支援B型では「一般企業に雇用されることが困難であって、雇用契約に基づく就労が困難である者に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供」を行う。(引用:厚生労働省「

──豊かな人生を支える、かけがえのないお仕事ですね。今後、作業療法士の活躍のフィールドが広がるにつれ、人気職種になりそうです。

青木:小学生の中には、山口さんや奥津さんに憧れて作業療法士になりたいと言う子もいるんですよ。

山口OT:小学校で福祉の授業を行った際に良い発言をした子どもがいて、私が「その発言(をする人)は作業療法士に向いている」と言ったところ、作業療法を受けていた子どもたちが嫉妬して怒り出すという出来事がありました。楽しい仕事なので人気職種になると思います。

青木:将来、作業療法士になりたいと言っている子どもが実際に作業療法士にならなくても、親でも先生でもない第三の大人と関わり、作業療法の考え方を通して世界が広がったことに意義があると考えています。

──最後に、今後の展望をお聞かせください。

山口OT:作業療法の価値が地域に浸透するほど、新たなニーズは増えていきます。今以上に活動の幅を広げていこうと思えば、さらに作業療法士の手が必要です。

都竹:現在は山口さんと奥津さんの2人体制ですが、市民のニーズに応えるべく体制を整えています。人材育成の観点から、どうすれば地域で活躍できる人材を増やせるのか模索している最中です。

また、行政の立場としては、作業療法士の職能に対して支払う適正な対価についても考える必要があります。飛騨市では、2023年度より、財源にふるさと納税を活用しています。

飛騨市内では、作業療法を取り入れた福祉活動の事例を少しずつ積み重ね、その価値が徐々に広まりつつあります。一方で、自治体においては、定量効果が約束されていない研究事業を、市の財源で行うには限度があります。

だから、地域の外から受けた応援の力を借り、今後さらに研究を深めていきます。作業療法士を志した子どもたちの受け皿を用意する意味においても、飛騨市の事例を全国に発信し、国を巻き込みながら活躍のフィールドを整えていきたいというのが私の思いです。

まとめ:飛騨市を中心に「今」変わる作業療法への価値観

「学校作業療法室」が始まった背景には、旧発達支援センターの生まれ変わりである「ふらっと」で受けた市民の声がありました。

アメリカでは学校における作業療法サービスの提供はスタンダードですが、日本では作業療法士という職業自体への理解が浅いなかで、飛騨市は新たな道を切り拓いてきました。地道な事例の積み重ねで少しずつ効果が表れ始め、他の地域でも「飛騨市の仕組みを導入したい」という声があがっています。

しかし、仕組みありきの福祉活動は、地域住民を置き去りにしてしまいかねないため注意が必要です。遠回りだったとしても、大切なのは地域で暮らす「人」を見て、その声に寄り添うことです。

「地域住民を幸せにしたい」「福祉改革をしたい」と強い思いを持って提案しても、なかなか周囲から理解が得られない。そんなときは、まず自分から作業療法のCO-OPアプローチを実践してみてください。

「作戦」を立て、実行し、検証して、また「作戦」を立てる。このサイクルを楽しむうちに、地域にとって最適な福祉のかたちがきっと見つかるはずです。

◆お問い合わせ先

飛騨市役所 総合福祉課

〒509-4221 飛騨市古川町若宮2丁目1-60

ハートピア古川

電話番号:0577-73-7483 ファクス番号:0577-73-3604

◆HABILISグループ概要

NPO法人はびりす

└事業内容:行政/教育委員会からの委託、オンライン事業、研究開発出版

株式会社りすの実

└事業内容:児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援(飛騨のみ)

公式サイト:

』

└発行年月:2024年10月

└監修:塩津裕康

└編著:大嶋伸雄・都竹淳也・都竹信也・青木陽子・山口清明・奥津光佳