2025.08.12 up提供:RKBラジオ

戦時中の南京事件(1937年)について、元サッカー日本代表・本田圭佑さんがXに投稿した内容が話題を呼んでいます。RKB毎日放送の神戸金史解説委員長は「中国側のオーバーな『30万人犠牲者説』を否定するには、まず日本が事実を認めないと始まらない」と提言。8月12日放送のRKBラジオ『田畑竜介Grooooow Up』で、歴史学の視点から考え方を示しました。

radiko podcastで聴く(前半)

本田圭佑氏のSNS投稿

本田圭佑さんが8月9日、X(旧ツイッター)に以下のようなポストしていました。

@kskgroup2017(Keisuke Honda)8月9日午後4時13分

石原慎太郎さんのことが好きなこともあり、歴史のことは知ってたつもりだったものの、希望的コメントをしました。ただ一次資料などを詳しく調べたら、事実はほぼ歴史通りであると思いました。この点、僕の間違いでした。(改めて勉強するキッカケを頂き、ありがとうございました!)

「間違いとは?」と、前日8月8日の本田さんのポストを見ると、「南京大虐殺についての、石原慎太郎さんと河村たかしさんの話。みな良く聞いておいた方がいい」とポストされた短い動画を本田さんが引用し、「僕もそう信じてる」と投稿していました。

引用された動画の中で、南京事件について石原慎太郎氏が「日本軍による40万人もの虐殺はなかった」と、強い言葉で話していました。2012年の動画のようでした。それを「信じてる」と引用したことを「僕の間違いでした」と訂正していたのです。

1937年12月、日中戦争の時に中国大陸に攻め込んだ日本軍は、南京で激しい攻略戦を繰り広げた後占領、投降してきた兵士を銃殺しています。市民もおそらくいたと思われます。中国は「30万人もの犠牲者がいた」と国家として主張しています。本田さんは、1次史料(本田さんのポスト本文では「一次資料」)などを詳しく調べたら「事実はほぼ歴史通りであると思いました」とし、4つに分類して紹介していました。

1つ目は、「兵士の日記・書簡」。清水潔著『南京事件を調査せよ』に引用された兵士日記や、『南京事件 陸軍将校の手記』などです。 2つ目が、「軍内部文書」。第6師団の戦闘詳報にある「捕虜数千人の殺害命令を示唆する記録」など、いくつかが挙がっています。 3つ目は、外国人が見た記録。「占領直後の大量殺害・婦女暴行を日々詳細に記録」したものや宣教師が書いたものがあります。 それから4つ目、外国の報道機関が当時報道しています。ニューヨーク・タイムズ、シカゴ・デイリー・ニュースなどがあります、と本田さんはポストしたのです。

これに対して、いろいろな意見が出ています。「そう信じてる」と言った瞬間から、南京虐殺があったと思う人からワーッとコメントが来ていました。また「僕の間違いでした」と言った翌日のポストに対しては、今度はなかったと思う人から「もっと勉強してください」などいろいろなコメントが来ていて、「すごいな、これは」と思って見ていました。

最後に、本田さんがもう一つポストしていました。

@kskgroup2017(Keisuke Honda) 8月9日午後4時18分

これらの史料は、戦後になって創作されたものではなく事件直後から存在し、複数の国・立場からの独立した記録が一致しているため、学術的に高い信頼性がある。

兵士の日記・書簡、軍の内部文書、外国報道機関の記事、そういったものを含め、「戦後になって創作されたものではない」と言って、間違っていたと訂正したわけです。「誠実な姿勢だな」と思いました。

「あった・なかった論争」はもう終わりに

石原慎太郎氏は「40万人の虐殺はなかった」と強い言葉で言っていましたけれども、南京事件で40万人、30万人が犠牲になったと日本の歴史学者が言っているわけではありません。人数は1万人か2万人かもしれませんが、「事件があった」という事実はあります。

中国政府が「犠牲者30万人」と言うのも、逆に日本の事件否定派が「40万人はおかしい」と言うのも、両方政治的な主張であって、事実とは分けなければいけません。本田さんのポストには、事実と政治的な主張をしっかり分けて考える姿勢が見られ、良いことだなと思います。

南京事件については、いろいろな意見がネット上で出回っています。僕は歴史学をずっと学んできて、「あったか、なかったか」という議論はもうやめてほしいと思っています。先行研究から、あったことはあった。

ただ人数はというと、当時の南京市民は30万人もいなかったという指摘があります。中国側が言う30万人の根拠はない、と僕は思っています。「その間にある事実」を見つめていくべきだろうと思っています。

radiko podcastで聴く(後半)

誰でも「歴史」は語れる?

僕は子供の頃から歴史が好きで、歴史の本を読み続けて、大学で日本史学を専攻した歴史オタクですが、「歴史が好きだ」という人と話していると、どうもかみ合わないことがよくあります。

「歴史は勝者が書くものだから、時代が変われば変わっちゃうし」

「人それぞれの歴史があって、人の数だけ歴史観がある」

「歴史は科学じゃない」

そう言われると、「うーん、どうしたものかな……」と思います。正直に言うと、「歴史」は素人でも語れます。「徳川家康はタヌキ爺だった」とか、いくらでも遊べるんです。でも、「歴史学」は学問なので、学問としての作法を知らないと語れません。世界中どこでも、歴史学で最初に学ぶのは「史料批判」という言葉です。

(1) その史料は、出来事を実際に体験した当事者が書いたものですか? それとも伝聞ですか? 2次情報ですか?

(2) そもそも、その史料は後世に書かれた偽物である可能性はないのですか?

文書の書きぶりは、公文書ならば決まっています。研究の蓄積があるので、「この時代の公文書であれば絶対にこう書きますよ」と決まっています。埴輪や土器、石器など考古学でも全部あります。石器の傷の付け方で、「これはこの時代以前にはない」とか。先行研究ではっきりしている「物差し」がたくさんあるので、後世に書かれたものであるかそうでないか、公文書ならほぼ分かります。日記はちょっと分からないですが、その時代にない言葉が入っていれば偽文書になります。

(3) その時代に書かれたものだとしても、書いたのは誰? 署名があっても、別の人が書いた偽物の可能性はないか?

それから、一番大事なのは――。

(4) 本人が書いたとしても、何かの意図をもって書いたものではないか? 例えば保身。「私はそんなことは言っていません!」。でも本当は言っていたりする。それから誘導。ミスリードさせるため意図を持って書かれた文章でないかどうか。

こういう分析をしていくことで、この史料をどう見るかという姿勢が定まってくるのです。史料批判が一番大事。このいわば「お作法」を学ぶのが、歴史学の第一歩なのです。

「ニュースは歴史のデッサン」

本田圭佑さんのポストで、1次史料が4種類紹介されていました。1次史料とは何か? 本人が書いたものを言うわけです。本田さんが挙げていた1次史料には、兵士の日記・書簡をまとめた「本」が上がっていましたが、歴史学で言うと2次史料になります。元の手紙や日記が1次史料です。

しかし、実物にアクセスできる人は限られています。だから、歴史学者の書いたきちんとした史料集を、学者以外の人が参照して1次史料だというのは許されると思います(歴史学者であれば、本当にこの通りかどうか確かめなければならない必要があれば調べるべきかもしれません)。

ここに出ている史料は、防衛研究所がまとめたものだったり、「『南京事件を調査せよ』に引用された兵士日記」だったり。『「南京事件」を調査せよ』を書いた清水潔さんは、日本テレビ出身の極めて誠実なジャーナリストで、僕もよく知っています。こういう人が引用してきた兵士日記を読んで「1次史料を読んだ」と言ってもいいと思います。

清水潔著『「南京事件」を調査せよ』 (文芸春秋社、2016年、1,650円) 各方面から大絶賛のテレビ番組『日テレNNNドキュメント 南京事件 兵士たちの遺言』が、大幅な追加取材で待望の書籍化! 77年目の「調査報道」」が事実に迫る。「南京事件」は本当にあったのか? なかったのか? 戦後70周年企画として、調査報道のプロに下されたミッションは、77年前に起きた「事件」取材だった。「知ろうとしないことは罪」――心の声に導かれ東へ西へと取材に走り回るが、いつしか戦前・戦中の日本と、安保法制に揺れる「現在」がリンクし始める…。伝説の事件記者が挑む新境地。

清水さんの話をしましたが、歴史学の姿勢は実はジャーナリズムとかなり共通しているのです。「この人の証言って本当?」「私にはこう言ったけど、なんか意図を持っていない?」「そういうニュースを流させたいという意図があるとしたら、それはなぜ?」。そういうことを取材で考えるじゃないですか。どこまではファクトで、どこからがその人の意見だなと分別しつつ、私たちもニュースを伝えていきます。

雑誌『サンデー毎日』の元編集長で、僕が尊敬しているジャーナリストの牧太郎さんは、日々の新聞記事のことを「歴史を最初にデッサンする仕事なんだ」とおっしゃっていました。一日一日の新聞記事は、その日で消費されていってしまうけれど、それは歴史のデッサンである。「それはそうだな」と思いました。私たち放送局のニュースも同じです。

でも1日で調べ切れないものが当然あるわけで、1週間でまとめて、1か月、1年でまとめて、10年でまとめて……とブラッシュアップされていくと、だんだん史実に近くなっていく。こういう作業が報道(特に調査報道)だとすると、「歴史学とかなり共通しているな」と思うのです。

自分に都合よく記述しないためのルール

歴史学の「お作法」は、史料批判以外にもあります。一部だけ紹介します。

2つ目のお作法は、「参考文献、引用元をはっきりと示すこと」。どうしてこの結論になったのか、その根拠となる文書は何なのか。これによって、他の人が再調査できる。自然科学で言えば、再実験が可能になるということです。

3つ目は、「先行研究を踏まえること」です。前にこの問題を研究した方が、こういう文書を引用しながらこう記述をしている。これを批判しても全然かまわないのですが、「先行研究の一部を踏まえて、こうです」「いや、この一部は否定したいから、こうです」とか先行研究を必ず踏まえることが、歴史学では必要なのです。事前に研究されているものを尊重しないといけない。

4つ目は、「ミクロとマクロを分けて考えること」なんじゃないかと僕は思っています。建築学に「神はディテールに宿る」という言葉があります。報道の仕事に就いた時に新聞社の先輩から「ディテールにこそ神が宿るからな。しっかり細かいことをしっかり書け」と言われたことがあります。これは非常に重要です。

でも逆に、たった1つの事象に光を当てて、ディテールを自分に都合よく使っちゃうことも可能です。例えば、ある町に裕福な家が1軒ありました。その方にインタビューをして、豊かな生活を聞き取りました。その家があるから「町全体が裕福だ」と言っちゃったら、間違いですよね。ほかの人はそうではない。一部が正しくても、全体像がゆがんでしまったら……。そういうミスリードは、学問でもないし、報道でもないですよね。

全体の歴史像を正しくイメージさせる

全体像のイメージをきっちり残すのが、歴史学でも報道でも非常に重要なのです。ディテールは大事にするけど、細かいことを1つ挙げて全体を「こうだ!」と言い切っちゃうのは危険だし、捏造に近くなる。

南京虐殺がなかったと言っている人たちの主張は、ほとんどこれです。「虐殺がなかった」と言う人が周りにいらっしゃったら、「ああ……そんなことを思っちゃっているんだな、この人は」と呆れてかまわないです。

史料批判、引用の明記、先行研究の尊重、ミクロとマクロの峻別。どのお作法も、「自分に都合よく解釈しないための縛り」なのです。「私はこう思っている。その結論を見出すためにこのディテールを利用する」。そういう主張は、歴史学ではありません。全体像を描くために、ディテールを大事にしていくのが歴史学なのです。

だから、よくある「通説がこれでひっくり返った!」というのは、ほとんどがオーバーです。先行研究を全部ひっくり返すのは大変なことですよね。

ただ、全く知られていない史料が出てきて、通説の見方を考え直す必要が生まれることがあります。ある意味、歴史学の中の「特ダネ」と言っていいと思います。周りの歴史学者が「いやそんな大した話じゃないし、本当かどうかも分からない」と排除するものがほとんどですが、時にそういうことはあります。歴史はだんだんブラッシュアップされていくのです。

「歴史は現在と過去の間の対話」

最初に歴史学を学んだ時、「必ず読むべきだ」と言われた本があります。イギリスの歴史家、E・H・カーの『歴史とは何か』という岩波新書でした(清水幾太郎訳、1962年、税別860円)。2022年には新版が岩波書店から出ています(近藤和彦訳、税別2,400円)。この本に出ている言葉を、ぜひお伝えしたいです。

「歴史は現在と過去のあいだの対話である」

「過去は現在の光に照らされて初めて知覚できるようになり、現在は過去の光に照らされて初めて十分理解できるようになるのです」

エドワード・ハレット・カー著『歴史とは何か』 1961年にケンブリッジ大学でおこなった6回の講義がもとになっている。事実と解釈、歴史と科学、歴史における因果連関、歴史と客観性、進歩としての歴史など、歴史を考えるうえで最も重要なテーマが盛り込まれており、歴史学の最良の入門書。

歴史学とは、当時生きていなかった私たちがその当時を表現しようとするもの。現代の私たちの視点を通してしか描けない限界性もあります。だけど、それによって初めて過去は知覚できるようになる。そして現在も、過去の光に照らされて初めて理解できる。

「現在と過去の対話である」。歴史学を学ぶ上で、非常に重要な言葉です。そして私たちも将来、「あの時代に生きた人たちはこうだったんだね」と、歴史学の対象になっていくのです。

「歴史学」とは、こういったことを謙虚に、真面目に学ぶ学問です。「歴史」で遊んでいるうちはいいんですけど、それをもって先行研究を否定できるとは思わない方がいい。ですから、本田さんのポストは立派なものだと僕は思っています。

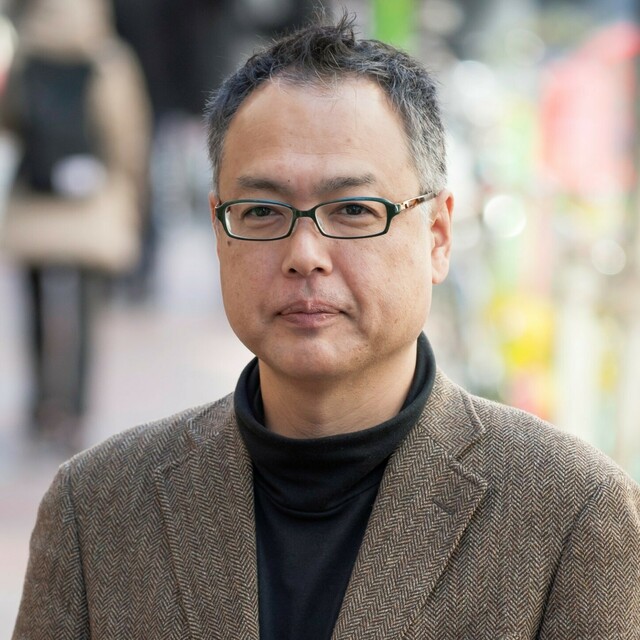

◎神戸金史(かんべ・かねぶみ) 1967年生まれ。学生時代は日本史学を専攻(社会思想史、ファシズム史など)。毎日新聞入社直後に雲仙噴火災害に遭遇。東京社会部勤務を経てRKBに転職。やまゆり園事件やヘイトスピーチを題材にしたドキュメンタリー映画『リリアンの揺りかご』(2024年)は各種サブスクで視聴可能。5月末放送のラジオドキュメンタリー『家族になろう ~「子どもの村福岡」の暮らし~』は、ポッドキャストで公開中。

田畑竜介 Grooooow Up放送局:RKBラジオ放送日時:毎週月曜~木曜 6時30分~9時00分出演者:田畑竜介、中井優里、神戸金史

出演番組をラジコで聴く

田畑竜介中井優里神戸 金史

※放送情報は変更となる場合があります。