株式会社HRbaseは現在、労務管理特化型のAIエージェント開発という新プロジェクトに挑んでいます。

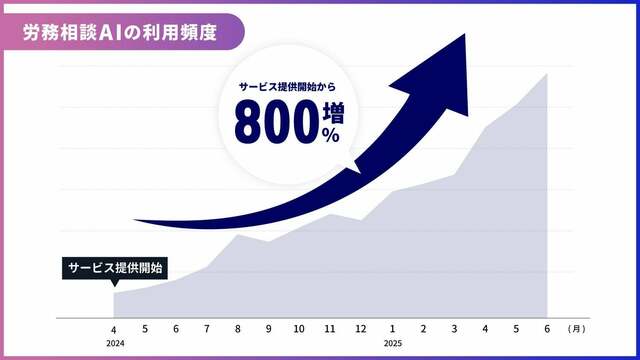

2024年にはAIサービスの第一歩として「労務相談AI(労務アシスタントAI)」をリリースし、社会保険労務士をはじめとするユーザーからの信頼を得てきました。しかし私たちの目指す場所はさらにその先、AIエージェントという未踏の領域です。

AIエージェントの開発には、労務相談AIで培った技術をはるかに超える複雑かつ高度な課題が山積みです。しかしHRbaseには「やらない」という選択肢はない・・・。

代表をはじめとする開発メンバーがその山に挑む理由はどこにあるのか。

本当に、AIエージェントを生み出すことはできそうなのか。

AIエージェント開発プロジェクトを牽引する3人のキーパーソンに、開発のリアルについて語ってもらいました。

【AIエージェント開発に関するプレスリリース】

初期サービス開発の段階で見えていた、AIエージェントへの階段

ー三田さんは、社内でもかなり早い段階から「次はAIエージェントの時代だ」と発信し続けていましたよね。

三田

2024年、私が初めてのAI開発に試行錯誤していた頃、すでに「操作できるAI」の開発が進んでいることを知りました。そのスピードと進化に、「AIはすぐにそこまで行くのか」と感動したことを今でもはっきり覚えています。AIがいわゆる単なる頭脳という概念を超え、自らが「手を動かす存在」へと変貌を遂げることは、未来予想としてはあり得ましたが、自分が事業として取り組むことができるという「時代のタイミング」にも興奮しましたね。

三田 弘道(みた ひろみち) 社会保険労務士

株式会社HRbase 代表取締役 / 社会保険労務士法人HRbase 代表

大阪大学大学院修了後、人事系ベンチャーで給与計算アウトソーシング事業の立ち上げや人事労務システムの構築に携わる。2015年9月に株式会社Flucle(現HRbase)を設立し、代表取締役に就任。300社以上の労務管理支援を通して労務領域の属人化を課題に感じ、社会保険労務士向けクラウドサービス「HRbase PRO」を開発。理系社労士としてAIにいち早く着目し、2023年には生成AIを用いた労務相談AIの開発に着手、業界を先駆けてAI機能を提供。現在は「最適な労務管理で、すべての人に安心を」というビジョンのもと、労務管理に奮闘するすべての人をサポートするため、HRbaseブランドの発展を目指している。

三田

2023年にChatGPTが世間を賑わせた当初は、AIといってもチャットボットの域を出ておらず、正直なところ、このAIブーム自体が終焉を迎える可能性も十分にあり得ると考えていました。果たしてこの分野に社命を懸けるべきなのか、そして私自身がこの困難な道をやり遂げられるのか、自信を持ちきれない日々が続いていました。

しかし「AIエージェント」という概念に触れたとき、「AIはまだ進化するし、このブームは決して一過性のものではない」という確信も生まれました。

2024年4月には、丸1年を費やして開発した「労務相談AI」をリリースすることができました。しかし安堵する間もなく、私の頭の中には「もっと先を見据えなければ、時代に追いつけない」という思いしかありませんでした。

ー労務相談AIの開発初期からかかわっている開発チームの岡根さんは、三田さんの発信に対してどう感じていましたか?

岡根

私も2024年は、労務相談AIの開発に文字通り全身全霊を傾けていましたが、ようやく形になったと感じた矢先、三田から「次はAIエージェントだ」と聞き、そのトレンドの加速ぶりに驚いたのを覚えています。

正直なところ、当時はまだ現実味がなく、「まだ先の話だろう」と考えていました。しかしまさかそのわずか1年後には、私自身がAIエージェントの開発に取り組んでいるとは・・・当時は想像すらできませんでしたね。

岡根正実 社会保険労務士

開発チーム

新卒で市役所に勤務後、社会保険労務士事務所に転職し社労士資格を取得。4年間勤務したのち、ツールを使う側から作る側へ転身したいと考えIT業界へ。SES企業で経験を積んだ後、社会保険労務士の経験を活かせるHRbaseに入社。現在は開発チームでPM/PO補佐として活躍。機能開発の要件定義(ステークホルダーとの調整含む)や、AIへの指示内容の作成、AIの回答の基となる情報の加工処理などを担当し、自身の専門知識とITスキルを融合させHRbaseのサービス開発を推進している。

存在が認知されたAI、しかし仕事の常識としての定着は道半ば

ー現在提供中のAIも開発に1年をかけ、現在多くのユーザーに活用されています。労務業界にAIは定着しきったと思いますか?

三田

感覚的な話ですが、AIは予想以上に労務業界にも受け入れられたと感じています。私たちがはじめに「労務相談AI」を提供した社会保険労務士の方々の中に、一定数のイノベーターがいたことが大きかったですね。

三田

しかしこの2年間で、AI活用が仕事の常識として定着したかというと、まだまだ道半ばです。

岡根

初期の段階では「予想以上に興味を持ってもらえている」と感じることもありましたが、そこから先の業界全体のAIへの興味レベルの伸びは緩やかです。

理由はいくつか考えられますが、単純に新しい取り組みへの心理的なハードルを持つ方がまだまだ多いということでしょう。また、AIは完璧ではありません。社会保険労務士や労務管理に携わる方々の職種特性として、AIへの信頼性の低さは、いまだ完全に払拭しきれていないと感じています。

三田

「現状維持バイアス」は間違いなく存在します。日本人は変化を避ける国民性とも言われており、AIに対しても「様子見」という方は多いと感じます。

そして、AIは新しい技術であるがゆえに「プロダクトアウト」で進化しており、利用者がAIに合わせなければ使いにくいという点も大きかったですね。

AIをより多くの人に浸透させるためには、使い方が明確であることが不可欠です。労務管理の業務のほとんどは「定義しにくい」もので、汎用的なAIではその使い方や入力するデータを選択すること自体が難しい。そのため、HRbaseでは労務管理に特化することでこちら側で使い方を定義していきましたが、初期は利用者のスキルやリテラシーに依存する部分もあり、開発で苦労した点でもあります。

AIが文章生成や画像生成などで大きな話題となり、多くの方に試されたのは、それらがすべての人にとって定義しやすく、わかりやすい動作だったからに他なりません。

AIエージェントの現在の定義は「自律的な計画と実行」

ーAIエージェントとは「何ができるAI」だと考えればよいですか?

土師

AIエージェントを暫定的に定義すると、「複雑な問題の解決を自律的に計画し実行できるAI」ということになります。

土師浩平

事業戦略室 / AIエージェント開発統括

京都大学大学院で情報学の修士号を取得。新卒で大手グローバル家電メーカーに入社し、商用システム開発のPM/PLを多数経験。その後、外資系コンサルティングファームにて大規模プロジェクトでPM/PMOを担当し、幅広いスキルを培う。現在は株式会社HRbaseにて、事業戦略室のAIエージェント開発統括を務める。主な業務は、プロダクトの要件定義および各ステークホルダーとの調整といったプロダクトマネジメント全般。加えて、生成AIの回答生成アルゴリズムの策定と精度検証、生成AIの研究・調査も手掛け、豊富な経験と専門知識を活かしHRbaseのAI技術開発を牽引している。

ーAIエージェントは、そもそも「どこまで開発したらゴール」になりますか?

三田

AIエージェントはまさに生まれたばかりの技術で、その定義はまだ明確ではありません。すでに多くの企業がAIエージェントの開発に乗り出していますが、まだ汎用性の高いAIエージェントは存在せず、「これこそがAIエージェントの完成形だ」と呼べるような見本もない状態です。

私たちは、この混沌とした状況をむしろ「アドバンテージ」と捉え、労務管理に特化したAIエージェントの開発を目指しています。単なる生成AIではなく、「労務担当者のタスクの処理を代替し、さらにそのタスク自体を能動的に提案してくれるAI」の実現です。

この挑戦において、現在提供している労務相談AIで培った開発ノウハウはもちろんのこと、数年間にわたり積み上げてきた膨大な労務コンテンツが、私たちの強力な武器となります。

土師

たとえば、現在HRbaseで提供している機能に「労務管理ガイド」というものがあります。労務管理ガイドは、現状では労務管理のマニュアルとして提供している機能ですが、「従業員が育休を取得するときに何からすべきか」「メンタル休職が発生したときに何をすべきか」などのタスクを明確に定義できており、これはそのままAIエージェントの「計画」の部分を担うデータとして活用できます。

三田

労務管理という仕事には「ゆらぎ」があり、どんなにAIが発展しても、すべて委ねることはできません。そう考え、これまでも多くの労務コンテンツを人の手でつくり続けてきました。そのアナログな知識の集積が、AIエージェントという概念を現実化するための器官として機能し始めるのです。

そして、AIで何を操作するにしても、何をアウトプットさせるにしても、すべてに知識と思考が必要になります。知識は書籍やネット検索で補えるかもしれませんが、そこに思考はありません。何をどう考えていけばその答えにたどり着くかを「思考」できる専門家集団を形成してきたことも、私たちの揺るぎないアドバンテージだと確信しています。

【現在提供中の労務アシスタントAIは、専門家監修の資料のみを学習させたAI】

ーそのアドバンテージは、AIエージェント以外にも活かせるのではないでしょうか。

土師

私は、バーティカル・ホライゾンタルの領域を問わず、AIエージェントの道を突き進むしかないと考えています。

2025年はAIエージェント元年と呼ばれていますし、生成AIが普及した世の中で生き残るためにも自社サービスのAIエージェント化に取り組むことになるでしょう。そして、これまでの自社サービスと比較し、高付加価値を創出していくためにも「計画と実行」という課題への直面は必然だと考えています。

三田

特にバックオフィス系業務は、いかに人が介入せずに業務を行えるかが付加価値の柱になっていくでしょうね。

この点では、AIエージェントに「タスクが奪われる」という懸念は根深いものがあるはずです。しかしその人にしかできない付加価値の部分を、いかに業界に最適化しながらシェアを獲得できるかどうかが、ビジネスにおける競争力の源泉ではないでしょうか。

つくりたいのは、人と協働し、答えを導き出せるAI

ーHRbaseのAIは労務管理に特化していますが、AIエージェントに進化したときに周辺領域までカバーする計画はありますか?

三田

前述の通り、どこまで到達できれば「AIエージェント」と呼べるのか、その定義はまだ確立されていません。しかし、いずれは給与計算や勤怠管理、手続き業務といった既存のクラウドサービスの複数にまたがり、それらを総合的に操作できるAIエージェントが登場するはずです。それが実現して初めて、「完全な労務管理のAIエージェント」と呼べるのではないでしょうか。

エージェント同士が会話をする「Agent to Agent 」という概念はすでに珍しいものではありません。AIエージェントが、さまざまなシステムのAIに働きかけ、操作しながら最終的なアウトプットを目指す「オーケストレーター」、いわゆる指揮者として機能するAIエージェントが開発されていくでしょう。その難易度は非常に高いですが、決して不可能ではないと信じています。HRbaseも、まさにそこを目指しています。

ー壮大な計画ですが、実務を担う岡根さん、土師さんが困難に感じていることはありますか?

岡根

私たちのようなバーティカルSaaSにおけるAI開発には、「ドメイン知識」が不可欠なのですが、ドメイン知識もただAIに与えればよいわけではありません。人間が構造化し、整理し、AIに分かりやすい形で渡すという作業が必要です。開発を通じて、最も難易度が高いのはそこだと痛感していますが、まだ最適解は見つかっていません。

土師

プロセスとデータ品質の管理も大きな課題です。検証を進める中で予想と異なる動きをすることも多く、ハルシネーションも発生することもあります。それがプロンプトの問題なのか、ラグ(RAG: Retrieval Augmented Generation)の構築方法の問題なのか、あるいはモデルの選択が悪かったのか、さらにはドメイン知識を活用して構築したデータベース自体が間違っていたのか、想定される原因はさまざまです。この切り分けが難しく、結局は構造的に検証を繰り返すしかない。それが近道だと分かっていても、なかなか難しいのが現実ですね。

岡根

あと、AIエージェントには「AIとの気持ちのよいコミュニケーション」の実現が必須だと考えています。違和感のない、人間らしい応答ができるAIでなければ、エージェントという存在として人間に受け入れられないですよね。

これまでは、人間が指示を出す以上、「人間が上位で機械を操作する」という関係性でした。しかし今後はAIから提案ができるようになるなど、これまでよりも対等な関係に近づいていきます。人間からすれば、今まで「使用」していたツールが急に自分に対して提案や指示をするようになるというのは、ストレスを感じ、利用を止めてしまう原因にもなりかねません。

今後、さまざまなAIエージェントが登場する中で、HRbaseのAIエージェントが「最も気持ちのよいコミュニケーションができるAI」でありたいな、と考えています。労務管理という非常にデリケートな領域での利用を想定しているからこそ、ストレスのないやり取りができることが、何よりも重要ではないでしょうか。

ー労務管理という領域だからこそ、コミュニケーションが重要視されるということですね。

三田

コミュニケーションという観点では、HRbaseでは「AIがどれほど進化しても、結局は人が不可欠だ」という思想観で開発を進めています。特に労務管理は複雑性が高く、個別ケースに対するきめ細やかな意思決定が求められます。どんなに優秀なAIでも融通の利かない対応になりがちですから、柔軟性を持たせるには人の介入が不可欠です。

また、これからはAIに関する社会のルールも次々と生まれていくでしょう。たとえばAIが「絶対に法律違反をさせない」というセーフガードを鵜呑みにすることで、過剰にコンプライアンスが重視され、組織やビジネスが崩壊するなどその狭間で起こりうるネガティブな事象。このようなリスクを止められるのは、やはり人間です。

私自身、社会保険労務士という立場でもありますが、これからの社労士にはAIエージェントと「協働できるスキル」が強く求められていきます。専門家とAIエージェントが、共に答えを導き出す世界が、すぐそこまで来ているのです。

「未成熟な領域で、最先端でたたかう」というスタートアップの楽しさを追求し、社会に最高の貢献がしたい

ーここから未知の山に登って行かれることと思いますが、だからこその面白さ、やりがいについて教えてください。

岡根

労務管理は大切な仕事ですが、そこに向き合い達成感を得るためには、多くの単純作業を積み重ねなければいけません。その作業の一部をAIで処理し、社会保険労務士や労務管理担当者の方が「本当にやるべき仕事」に向き合うためのサポートが少しずつできていることが、私の開発のやりがいにもつながっています。

土師

私自身、AIエージェント開発に100%注力できるという点も踏まえ、HRbaseへの入社を決意しました。世の中は確実にその方向に進んでいくと考えていますし、正解のないAIエージェント領域で自分自身が当事者となって1つの解を出すことのできる機会に、高いモチベーションを感じています。

AIエージェントは当然ながらまだ未成熟ですが、進化のスピードはまさに爆速といえるでしょう。今日検証してた最新技術が、1か月後に別の技術に代替されるなんてことも日常茶飯事です。

AIエージェントの研究者・開発者たちは、日々変化する状況の中で地道に手探りを繰り返し、ナレッジを蓄積している最中であるといえます。その最前線に身を置き食らいついていくこと自体はとてもエキサイティングなのですが、やはり難しいと感じるときもありますね。ただ、最先端に向かって走り続けていると実感できることは、とても楽しいです。

三田

迷いはありませんが、不安がないわけではありません。特に、新技術を活用したサービスの市場への提供には、「タイミング勝負」な側面があります。決してファーストペンギンが常に勝者となるわけではないからです。

今回のAIエージェントも、確実に発展する領域ではありますが、時代の流れとサービスのタイミングを合致させられるかは未知数です。しかし、スタートアップとはそもそも、そういうものです。

AIエージェントがもたらす未来は、まだ見ぬ可能性に満ちています。私たちはこの挑戦を、共に歩んでくださる皆さんと分かち合いたいと願っています。