スーパーマーケットでの食材の息づかいをきっかけに始まった、アーティスト・SASAMANAの《Art on Toast》。野菜や果物といった食材−静かな生きもの−の個性を見つめ、キャンバスに見立てたパンの上に表現。トースターの熱による変化、口の中で広がる食感や香り、消えゆく瞬間までをアートとして発信しています。

この《Art on Toast》を1冊にした初の作品集『Art on Toast 静かな生きもの』(コンセント刊)が、2025年4月4日に発売されました。

始めてから5年という年月の中で「葛藤もあった」というSASAMANA。本作品集はそうした葛藤をも含む感性の変遷が、見て、触って、ページをめくるという本ならではの体験を通して感じられるものとなっています。

この《Art on Toast》というアート活動にはどのような想いが込められているのでしょうか。またアート活動を本にするにあたり、どのような試行錯誤があったのでしょうか。

同年4月1日に開催された代官山 蔦屋書店主催の出版記念イベントでの、著者・SASAMANAと、ブックデザインを担当したグラフィックデザイナー・脇田あすかさんによる対談から、アートや作品集への想いや背景を探っていきます。

代官山 蔦屋書店主催の出版記念イベントにて。向かって左側が脇田さん、右側がSASAMANA。

《Art on Toast》 というアート活動の根幹にあるもの

時間や空間、感性により見えてくる、食材一つひとつの個性

SASAMANA:《Art on Toast》は、「野菜や果物は、食べ物である前に“静かな生きもの”だった」という気づきから生まれたアート活動です。

たとえば、長ネギの素肌がツルツルからカサカサに移る数センチ。キュキュッと音がなりそうなハリのある手触りはわずかに筋張り、水分量が徐々に減っていきます。苺の白い筋は、表面に並ぶ粒に向かって伸びています。切る角度や方向が少しでも変われば出会えないラインです。

こんなふうに、はじめて出会ったかのように対象を見つめてみると、これまで見過ごしてきた姿を覗くことができます。精神を研ぎ澄まないと簡単に見過ごしてしまう静かな生きものとの出会いにときめきながら、《Art on Toast》を生み出し続けています。

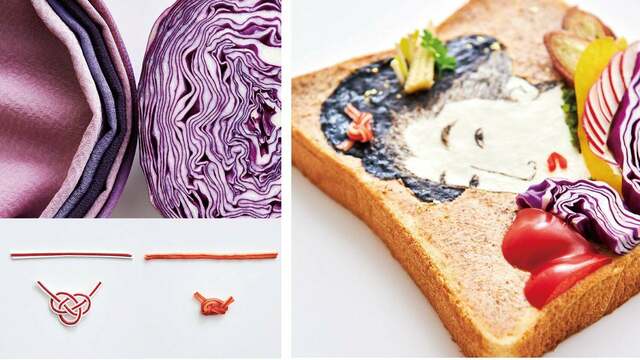

紫キャベツの硬い葉の、たわんでうねるアウトラインが着物に見えたことで、浮世絵のトーストが生まれました。背景には鰹節の粉とサワークリームを和えたものを使っているのですが、それが和紙の繊維の重なりに感じられて。焼くとお味噌汁の香りもして好きなんです。

Art on Toast「Ukiyoe Toast」(イベント当日の講演資料より)

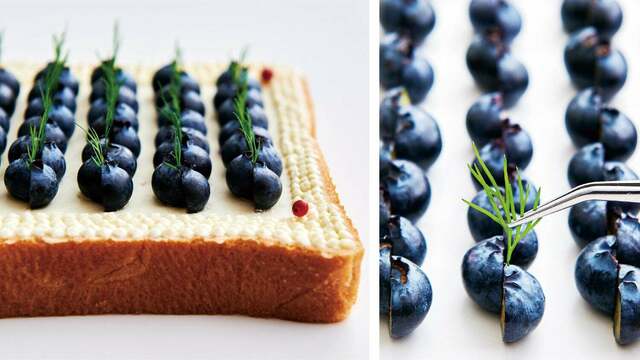

ブルーベリーにディルをまっすぐに植えると、ブルーベリーの列の間に風の通り道ができます。「空気も一つのモチーフである」ということを表現できたトーストです。ブルーベリーがサワークリームに落とす影も、ドラマティックですごく好きなんですよね。

Art on Toast「Planting Toast」(イベント当日の講演資料より)

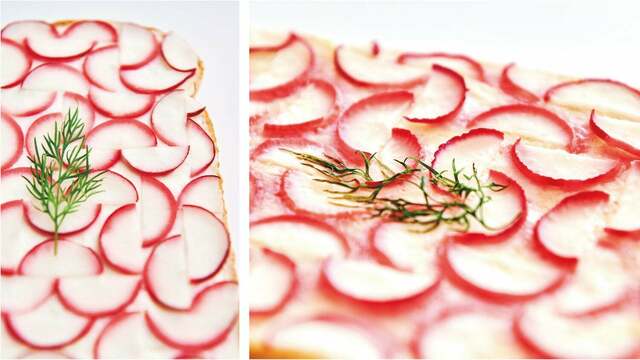

一つのラディッシュをスライスしても、同じ形は一つもありません。スライスごとに異なる、円弧の微妙な揺らぎと、内側に滲むピンクの彩りがおもしろいんです。トースターの熱で筋が張って波打つところや、サワークリームにピンクの色が滲み出ていく様子も見所の一つだと思っています。

Art on Toast「Radish Toast」(イベント当日の講演資料より)

こんなふうに、《Art on Toast》では、見つめることで発見した食材らしさを、トーストの一枚で表現することを大切にしています。

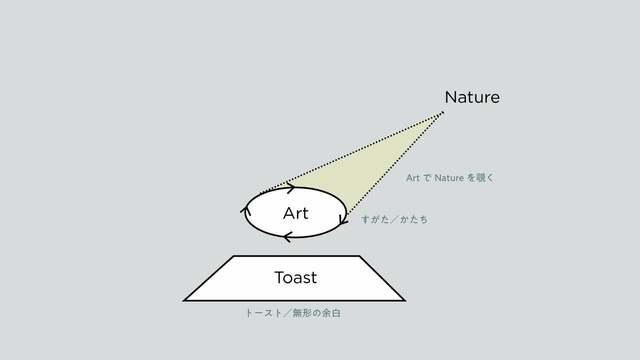

「Nature:Art」「すがた:かたち」を軸にした《Art on Toast》

SASAMANA:私のアート作品には、「Nature:Art」という軸と、「すがた:かたち」という軸があります。

「Nature」と「Art」は、ラテン語の語源としては対義語の関係にあり、Natureの語源nascorは「生まれもったもの」や「本質的なもの」、Artの語源arsには「人によってつくられたもの」という意味があります。《Art on Toast》では工程を通して、この両端を行ったり来たりしています。

「すがた」はそのものがもつ「本来の姿」や「時間軸の伴った姿」、「かたち」というのは「視覚的な要素」で、《Art on Toast》の大事な軸になっています。

たとえば、スーパーではっと息をのむ瞬間には「Nature」との出会いがあり、その「すがた」を見つめることで、トーストという1枚の「かたち」をつくる。その「かたち」は、トースターの熱によって、隠れていた「すがた」を新しくみせてくれます。それを食して身体の中に取り入れ、見えない「すがた」、「Nature」に返していく。この一つのサイクルが《Art on Toast》なんです。

SASAMANA

《Art on Toast》という作品タイトルですが、Toastは、物理的なパンでもあり、無形の余白を意味しています。そのトーストの上で「すがた」と「かたち」のサイクルを回し、「Art」という行いをしながら「Nature」を覗いています。私がなぜアート活動をしているのかというと、この世に物理的に存在している限りNatureと一体にはなれない状況の中で、Art行為を介してNatureを覗いていたい、という想いがあるからなんです。

この活動の先に思い描く夢

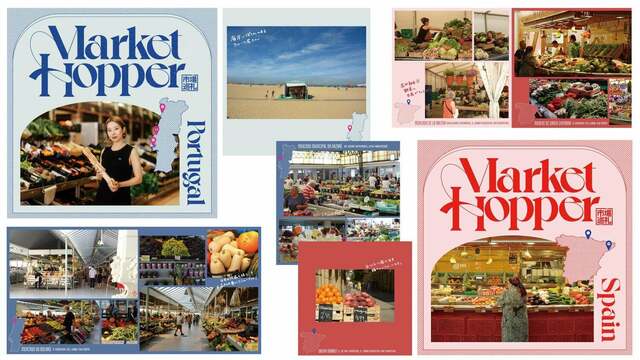

SASAMANA:私の趣味は、国内外のスーパーマーケットを巡る「Market Hopper(市場巡礼)」。

「Market Hopper(市場巡礼)」(イベント当日の講演資料より)

私にとっての市場の魅力は、土地と人が生み出す創造物と、その国の歴史や文化と、今住んでいる人たちの日常が交差する場所であること。ここで出会った地場の野菜や果物を使ってトーストをつくる活動もしています。どこでもつくれる一方で、その場所でしかつくれないものがある。NatureとArtが重なる世界中の市場を巡りながら、「静かな生きもの」と感性の出会いを育んでいくことが、私の夢です。

ウェブでも見ることのできる作品を、物理的な本にまとめる意味

想像もしていなかった作品集の出版

SASAMANA:《Art on Toast》を始めたのは2020年4月21日です。

外に出て刺激的なものを吸収しながらアート活動を行うというのが私のスタイルだったんですが、コロナ禍となり外出自粛要請が出て、行き先がスーパーマーケットしか許されないという状況になってしまい……。そんな中、スーパーマーケットの陳列棚から「静かな息づかい」を感じたことをきっかけに、毎朝、食材を見つめる習慣を始めました。

当時はInstagramのストーリーズという24時間で消える投稿をしていたんですが、皆さんがすごく見てくれて「元気をもらえる」とコメントをいただいたことから、ずっと残るフィード投稿に切り替えました。そして3枚目のトーストの投稿あたりから、海外の方から反響があって。

野菜や果物を「生きもの」として見つめる習慣を、生活の一部の朝食として続けてきたので、この活動を作品集として出版できるとは本当に想像していなかったんですよね。見つけてくれた世の中の人がすごいなと思っています!

「アート本」として、トーストの写真をどう伝えるか

脇田:作品集を出版することになり、SASAMANAと編集の吉田知哉さんと私の3人で本の構成を考え始め、まずは「トーストの作品ページをどう見せるか」というところから検討していきましたよね。

このトーストの作品は、さまざまな見せ方が考えられると思います。レシピ本のようにしてもきっと素敵なものになると思いますが、「アート本として出したい」というSASAMANAの想いに共鳴して、本として作品がよく見える形はなんだろうと考えていきました。

最終的に、1枚1枚のトーストの焼く前と焼いた後のそれぞれの真俯瞰の写真を淡々と並べていくことになりました。けれどSASAMANAは、はじめ「トーストのアップの写真や、手にもっている写真を入れたい」と言っていましたよね。

脇田あすかさん

SASAMANA:真俯瞰で写真を撮るというのはキャッチーな見た目にはなるんですが、「食材の生きものとしての息づかいを、本当に感じられるか?」という疑問があったんです。

先ほどご紹介したディルの「Planting Toast」もそうなんですが、「目に映るもの以外との関わり合い」というものも、トーストの上では繰り広げられているんです。落ちる影やそこに流れている時間などいろいろなものを伝えたいと思ったときに、真俯瞰ではなく斜俯瞰や手にもったところ、シズル感も伝わる写真を載せた方がいいのではないかと思って。

編集の吉田さんにご相談したんですが、「真俯瞰でいきましょう」と即答が(笑)。でもその考えは本当に納得だったんですよね。斜俯瞰になったり手が視界に入ってくると、私の意志のようなものを私以上に受け取る側は強く感じてしまう。私はデザイナーでもあるのですが、「自分の存在感をどこまで出していいものか?」というのは、アートに限らずデザインを通して何かを伝えるときに本当に悩むところです。

《Art on Toast》の主人公はあくまで食材−静かな生きもの−です。私が一度「かたち」にはしますが、食べて「すがた」にするという活動でもあり、食材が生きものとしてそのときをどう生きてきたかという記録にもなる。そのため、どういう写真やまとめ方にすれば、本として一番伝わるのかというところは結構悩みました。

脇田:いろんな画角の写真が視界に入ってくると、トースト自体にではなく写真を撮った人の目線が強く残る印象になってしまいますよね。写真集であればいろんな画角があることに違和感はないのですが、今回はトースト自体が主役。そのため見せ方はなるべくシンプルにしたい。その考えから最終的に、「見開きにして、片ページにトーストを焼く前の写真、もう片ページに焼いた後の写真」という見せ方を本の中で繰り返していくという構成に辿り着きました。

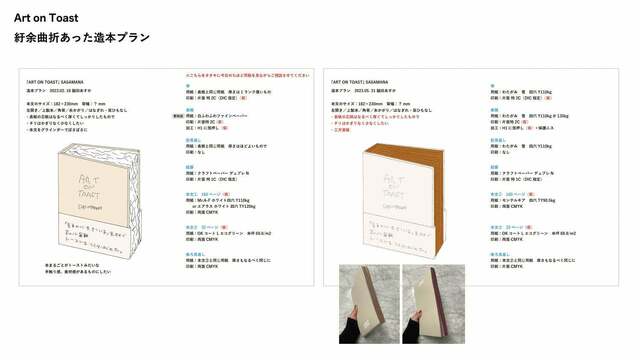

「パンらしさ」を微かに感じられる本に

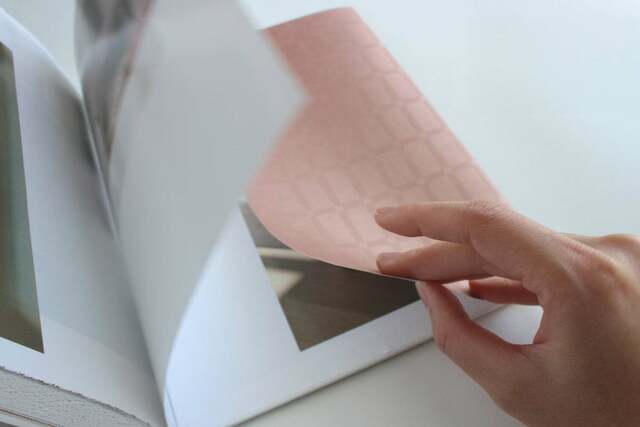

脇田:本をつくるときには最初に造本プランというものを考えるのですが、当初から「丸ごとトーストみたいな本にしたい」という想いがありました。

一番のポイントは、本の小口。これは「ミーリング」という方法で粗らして、ふわふわの食パンのような質感にしてもらっています。当初はこの方法がうまくできないという話があり、それなら小口を塗装して茶色にすることで、パンの耳のようにできないかなと思って、実際にスプレーを吹いて試してみたりもしました(講演資料内、右下の写真)。ただスプレーの色では食パンの耳の色に近づけるのが難しく、一度時間を置くことに。1年ぐらい経ったときにミーリング加工をしてくださる

さんに出会うことができ、ふわふわの食パンの素材感を表現することができました。

(イベント当日の講演資料より)

SASAMANA:篠原紙工さんに相談に行ったときに「いいのをつくるので、楽しみにしていてください」とおっしゃっていただいたのがすごくかっこよくて、心強かったですよね。

本をペラペラめくったときに白い粉が舞うところがパンっぽくて好きで。パンも素手で食べるときにやっぱり粉が落ちますが、それを含めてパンの存在だと思うんです。《Art on Toast》というアート作品が本という物理になったときに、「パンらしさを、どう微かに感じさせるか」は大切なテーマでした。篠原紙工さんの加工により、パンらしさを一つ表現できているなと感じているところです。

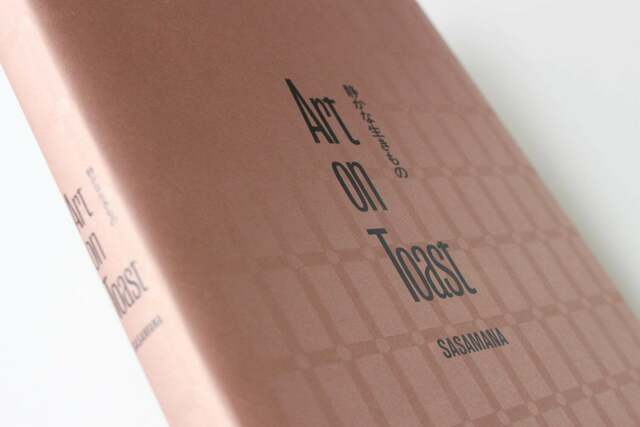

脇田:カバーデザインについては、中の本体自体がパンのイメージなので、外はその作品(パン)を包む包装紙という考え方でつくっています。何案かつくってSASAMANAたちに見せましたが、クラフト紙っぽい案に即決しました。編集の吉田さんが「

」で見つけてくれたのが、カバーの紙として使用させていただいている、発売されたばかりだった「プラレスペーパーCoC NC(非塗工タイプ)」です。水に強い紙で、実際に包装にも使われることを意図した紙なんですよね。マットニスとグロスニスを掛け合わせて、柄が見えるようにしています。

SASAMANA:光によって見えたり見えなかったりする柄が、《Art on Toast》の活動にすごく似ているなと思っています。冒頭の長ネギの話のように、食材には、ぱっと見たときには気付けない姿というのがたくさんあるんですが、それがカバーで表現されているなと。

脇田:そのカバーを外した表紙には、作品集のタイトルが茶色い箔で押されています。普通なら「ダメ」と言われそうなぐらい文字が潰れてしまっていますが(笑)。潰れ具合もいろいろ試して「このぐらいがちょうどいい」となったんですよね。表紙には「わたがみ」という紙を使っていて、ざらんざらんな質感で触りたくなるいい紙だなと思っています。

SASAMANA:最後のカバーを外すと、「静かな生きもの」がちょこんと隠れているのもすごく好きです。

脇田:その構成は編集の吉田さんと「絶対こうしたい!」と言っていた部分なんです。奥付の後に、SASAMANAがスーパーに食材を買いに行ってトーストをつくるというドキュメントが載っているのですが、「静かな生きもの」がちょこんといる写真が、最後見返しまで続いていく形で終わらせるというのが、まだこの活動が続いていくことを暗示させるようで素敵かなと。

佇まいとして《Art on Toast》を表現できているか

脇田:トーストの写真はつくった時系列順に載せているんですが、最後の方になるにつれてのSASAMANAの感度の上がり具合がすごいんですよね。

綺麗につくられているのは初めからそうなんですが、時間を経るにつれて、それだけではない「凄み」のようなものがだんだんとトーストに込められていく感じがして。作品集を通してその時間軸を追えるのが、すごく嬉しいんです。

また先ほどお話しした奥付の後のページでは、それまでのシンプルな構成で繰り返されるトーストの写真のページからはがらっと変えて、いろんなところに目線が動いていくような、まるで窓からSASAMANAの様子を断片的に覗いているようなイメージで、フォトグラファーの岡庭璃子さんに撮っていただきました。

SASAMANA:そのページに使われている透け感のある紙からは、時間の蓄積やうっすらとした記憶、奥側にあるおぼろげなかたち、私が生きていく中でとりこぼしてしまう儚いものが見えてくる感じがして、とてもいいなと思っています。

紙の質もそうですし、捲っていけばいくほど記憶の奥の方になっていくトースト1枚1枚が、私の《Art on Toast》に繋がる部分があると感じています。これまでInstagram等で記録として写真に残してきましたが、本にするときに、なにが一番大事なんだろうと。トーストの写真の精密さや再現性よりも、「佇まいとして、《Art on Toast》を表現できているか」ということを大事にしたい。それが本という物理に起こす価値だと思ったんです。

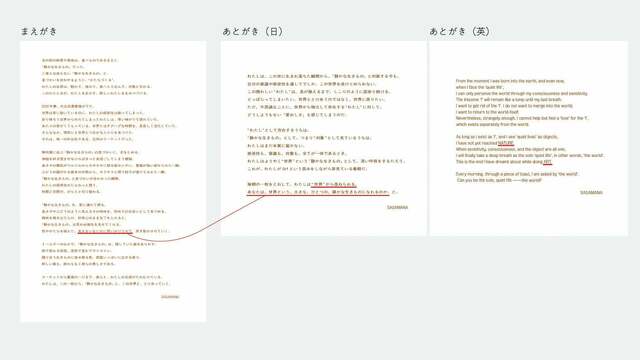

「あとがき」に入れた死生観

SASAMANA:トーストの写真の順番に限らず本自体がすべて時系列順になっていて、「まえがき」と「あとがき」についても、「あとがき」の方は実際に本ができる最後の方となる2025年1月に完成した内容になっているんですよね。

素案は2022年10月に書いていたのですが、そのときは「静かな生きものたちへ」というお手紙のような内容でした。そこから本をつくっていく時間を経る中で変わっていき、最終的には私の死生観を入れた内容になっています。

ここまではっきりと自分の死生観を伝えることは今までなかったので、最後まで載せるかどうか迷ったんです。でも、「この作品集は、《Art on Toast》という本でもありながら、アーティストとして1回生み落とすかたちでもある。SASAMANAのアート性や何を見ているのかなどをしっかり伝えた方がいいのではないか」という話を編集の吉田さんとして、今回は「全部出す」と腹をくくって載せました。

まえがきで「見えないなにかに問いかけられて」とあるんですが、《Art on Toast》を始めてから長い間、自分でも、「見えないなにか」がなんなのか本当にわからなかったんです。本が出版されることになり、あとがきをずっと考えていたときに、腑に落ちる答えに辿り着けて。私のアーティストとしての成長も見えたんじゃないかと思える本なんですよね。

(イベント当日の講演資料より)

脇田:(あとがきにある)「私をとっぱらいたい」という言葉は普段から SASAMANAがよく言っている言葉だったのですが、その根源にあるものがあとがきを読んでよくわかりました。

SASAMANA:怖い思想だと思われてしまうかもしれないのですが、私は「自分がこの世から消える」というのもNatureだと思っているんです。消えた瞬間、私は無になる。そして「世界と一つになる」と思っています。

生まれ落ちて物理的に存在する今は、自分の価値観でしかものは見ることができないということが、どうしてもはがゆく、汚いとさえ思っていた時期もあるんです。だからそれを消したい、ありのままのすがたを受けとめられればいいのにと思っていたのですが、生きている以上それは無理なんですよね。そうなったときに、私はアート活動をすることで、「Nature」を覗いてみたいと。なのでアート活動は、私にとって死ぬまで、私という存在がNatureに戻るまで、続ける行いなんだと思っています。

見えないものを見つめて生きていく

SASAMANA:自然のものの美しさにはどうしても敵わない。でもだからこそパンをつくり続ける理由でもあります。少しでも近づきたい、Natureとしての美しさ・すがたに到達するところに手を伸ばしたいという想いでつくる。でも精神が疲れていたりすると、どうしても食材と素直に向き合えない日もあり、私の未熟さを思い知ったりします。

考えたり勉強することは体に馴染む行いだと思っていますが、「生まれて初めて出会ったかのように見つめる、気づく」というのは、大人になるにつれてすごく難しくなってきているなと。子どもの頃のような純度の高い感性を持ち続ける、全てを清らかな目で見つめるということが、アーティストとしてもデザイナーとしてもすごく大事なんですが。

知ることよりも、感じることはずっと難しい。自分の見つめる感度を上げていかないと、アーティストとして終わってしまうと思っているので、だからこそ生活とのつながりが大事なんですよね。

脇田:SASAMANAは会社でデザイナーを、個人活動としてアーティストをしていますが、今後もずっとその2軸でいこう、もしくはアーティスト1本に絞ろうという考えはありますか?

SASAMANA:私にとってアーティストというのは職業というより生き方だと思っているんですよね。アーティストによってもいろいろだと思うんですが、自分を信じる部分もありつつ、一方でいつも自分を壊していかないといけない。そう生きていくと宣言した人を、私はアーティストと呼びたいなと思っています。

アートとデザインは出発点をはじめ違う部分ばかりですが、私にはこの2つが心地よく混ざり合うときがあるんですよね。デザインも素因数分解していくと私の一つの生き様とイコールになるところもあるので、あまりカテゴリー分けはせずにいます。「見えないものを見つめて生きていく」というのが私の人生のミッションだと思っているので、予想のつかない方に自分を運んでいかないと、感受が滞って活き活きと生きていけなくなる。何がデザインで何がアートなのか難しいところがあるんですけれど、今後もこの生命活動を続けていきたいと思っています。