ワールド・モード・ホールディングス

ワールド・モード・ホールディングス(WMH)のビジネススキームは、ユニークで他に類似例がない、文字通り唯一の存在です。ファッション・ビューティー領域に特化したソリューション・グループには、人材の採用育成、店舗運営、マーケティング、空間デザインなど、異なる領域を専門とする企業が集まり、必要に応じて協業することで多岐に渡るソリューションを提供しています。このグループの各企業や相互連携による取り組みを、「人材と教育」「統合的マーケティングによるビジネス支援」「最高の顧客体験の提供」というテーマを軸に、7回に渡るストーリーでご紹介していきます。

ファッション・ビューティー領域のエキスパートたちが語る、店頭から見えてきたリアルな課題と解決への鍵

写真左から:株式会社iDA 代表取締役 堀井謙一郎、ワールド・モード・ホールディングス株式会社 SEEP事業部ディレクター 綿引祐敏

コロナ禍を経て激変したファッション・ビューティー業界。オンラインとオフラインの融合やインバウンド需要の急激な増加に伴う様々な対応、SNSを活用した接客や配信、サービス展開など、店頭にいる販売員の方々の業務内容はどんどん増えています。一方で課題になっているのはそうした業務を担う店頭や販売員をどのように支え、質の高いサービスを提供していくか。

このような状況の中、今、重要性を認識されているのが「教育」です。

創業時より人材を資本と考えその教育に力を入れてきたワールド・モード・ホールディングス(WMH)は、その豊富な知見を生かし、教育という側面において顧客の経営戦略を支援すべく取り組んでいます。

WMHグループの人材および教育事業を担う株式会社iDA代表取締役の堀井謙一郎と、店舗のCS(顧客満足度)調査からパフォーマンス向上のためのソリューション提供までを行うサービス「SEEP(シープ)」を担うワールド・モード・ホールディングス株式会社 SEEP事業部 ディレクターの綿引祐敏が、現状の課題や企業に求められる教育、その重要性などについて、サービスを行う上で見えてきたリアルな声を含めて語ります。

コロナ禍を機に大きく変化した店舗の役割、可視化されたその価値

―コロナ禍やインバウンド旅行客の増加などにより、ここ数年でファッション・ビューティー業界全体に動きがありましたが、店頭についてはいかがですか?

堀井:店頭や販売員に求められる役割やその価値への評価に大きな変化がありました。まず、企業の考え方が変わった。以前はECと店頭が売上を奪い合うような関係でしたが、コロナ禍で店頭が閉まりECに頼らざるを得なくなった時期がありました。どうやって売上を確保するかが課題になった結果として、販売員の方々がSNSを使ってECへ「送客する」というスキルを身につけられていった。店頭という枠にとどまらずECにも関わるようになったことで、役割が増えて生産性の向上にもつながり、その影響で、店頭への投資価値も見直されました。

ECへの送客はWeb上のマーケティング戦略として重要視されていますが、今では店頭も大事な「入口」として認識されるようになりました。投資の対象として店頭が再評価されたというのはとても大きいです。

このように店頭や販売員のあり方が変わっていることを考えると、そのスキルアップを支える教育の中身もアップデートされていく必要があると実感しています。

―綿引さんはSEEPの調査で店頭や企業の声を実際に聞いていますが、どのように感じていますか?

綿引:顧客の案件に加えて年間2回のCS調査を実施しているんですが、まさに今がひとつの転換期だと感じています。コロナ禍で一度下がった店頭の評価が再び見直されている。インバウンドも一気に戻ってきて、お客様の動きが良い方向に変わってきました。

ただその一方で、店頭業務に加えてSNS対応を筆頭に複数の業務をこなさなければならないなど、店頭スタッフの業務負荷が増えている側面もあります。それに対して給与水準が見合っていないと感じられていることも多い。たとえば事務職との比較で「これなら事務職のほうが良い」と判断されてしまうと、どうしても店頭人員の採用が難しくなってしまいます。

―そうした状況に対応するにはどうすれば良いでしょうか?

綿引:「ただ商品を売るのではなく、そのブランドの価値を体現する存在でなければいけない」ということが、改めて重要視されています。特に海外ではその傾向が強まっていて、接客レベルそのものがブランド価値を決定づける要素になりつつある。

店頭に来るお客様に対して「ここでしかできない体験」を提供する。その体験の質を担保するのが、まさに販売員の方々です。販売に加えて「ブランドの代弁者」としてブランドの価値を体現し語る力が求められるので、企業側も販売員教育に力を入れることの費用対効果がどんどん高くなっています。また、見方によってはとても高い視座の仕事を担う状況になっているので、販売員の方々の評価についても見直すフェーズに入っていると感じています。

最新のSEEP 全国CS調査(2025年2月実施)では、「接客体験の質」が競争優位の決定的要素となりつつある現実が浮き彫りに。

重要なのは「本社が店頭をどう捉えるか」

ー店頭に対する、ブランドを運営する「本社側の考え方」がすごく重要になってきているということですよね。

堀井:まさにそうですね。実際、ブランド様ごとにその温度差のようなものが明確に出てきていると思います。本社の考え方がしっかり現場に落ちているブランドもあれば、まだ分断されていると感じるところもあります。

綿引:今までは「お店はお店」「本社は本社」で、それぞれの機能で役割を分けてきたところが多かったのですが、最近はそもそも店舗が厳しい条件の中で運営されていることをちゃんと理解して、「できる限り店頭スタッフが働きやすい環境を整えたい」と考えるブランド様が増えてきています。そうすると、店頭で働くスタッフのマインドも変わってきて、「自分たちがブランド価値をどう体現するか」という視点で話をするようになるんです。これは望んでいる理想のスタッフ像に近いのではないでしょうか。

企業様によって状況や課題はそれぞれ違いますが、重要なのは「本社が店頭をどう捉えるか」。SEEPのCS調査のような取り組みに投資してくださる企業様が少しずつ増えているのですが、多くの企業様が「店頭を良くしよう」と真剣に考えられています。

そして調査結果を受け取るだけで終わってしまっては、せっかくの投資が十分に活かされません。その結果をもとに店頭をどう改善していくか、本社だけでなく現場レベルでも主体的に取り組まれるようになることが大切です。「自走する現場」の意識を育むことにもつながるように伴走して、改善までを支援させていただく取り組みも増えてきています。

持続可能な現場をつくるのは、店長のマネジメント力

店頭の状況や本社の考え方が大きく変化する中で、最大の店頭課題となっているのは何でしょうか?

堀井:私は採用だと考えています。リプレイスや増員など、ブランド様により事情は異なりますが、人材がいなければ新規出店など事業計画にも影響が及びます。また、販売員が定着しにくいところは、現場が持続可能な状況になっていないという現実があります。

これまで採用は現場任せにされがちでしたが、今やブランドの経営層が本気で「採用を」と言い出しているというのが、ここ最近の大きな変化であり課題だと感じています。

綿引:たしかに。今まで人が集まっていたような有名ブランドでさえ、「応募が半分しか来ない」という声も聞くようになっていますよね。

堀井:そうなると、今働いている方々の教育や研修も「投資」だと捉える視点で本気で取り組まないと現場は回っていきません。加えて、販売員の方々を統括する立場である店長さんのマネジメント力が本当に重要になってきます。

―確かに、店舗を統括する店長にマネジメント能力がないと、現場が崩壊してしまいますよね。

堀井:現場では店長さんたちはスタッフを日々マネジメントしながら自身も接客をして忙しく働かれています。しかし、売上をつくれるから、先輩だからと昇格するケースも少なくなく、店長になる前に専門的な教育を受ける機会はほとんどないんです。

綿引:その結果、マネジメントが我流になってしまう、といったこともありますよね。

堀井:そうですね。それで店長ご本人もどうすればマネジメントができるか苦しんでいたり、信頼関係をうまく築けず貴重なスタッフが辞めてしまうこともあります。だからこそ、店長を育成すること、そして店全体を持続可能なチームにしていくことが、採用課題への対応という意味でも今、本当に求められていると思います。

―マネジメント教育が販売員の定着、リテンション(人材の確保)にも繋がってくるということでしょうか。

堀井:その通りです。販売員の方々は本当にそのブランドが好きで入ってきてくれるのに、それでも離職してしまうのは、職場環境や人間関係の影響が大きいです。どんなにブランドに共感していても、現場がしんどいと続けるのは難しい。

綿引:実際、調査結果を見ていると店頭の雰囲気や接客にまで影響が出ているケースもあります。

堀井:販売員の定着は、顧客づくりや接客クォリティーの向上にも繋がります。採用が困難な中で人が持続可能な環境を作るという側面でも、「店長の研修は余裕があったらやる」ではなく、全体への利益を考えて優先順位を上げていくべきです。

店長のマネジメント能力を上げることは「未来の販売員を育てられる」というキャリア視点の教育でもあります。

「店頭中心の体制」が業界全体で浸透してきて、これまで新規採用など外に向いていた投資先が店頭や働いている方々に集まるようになってきた。その中の一つの手段として、「教育」はすごく有効だと考えています。

スタッフが求める、店頭で働くことの意味や価値

ー店頭課題を探っていく中でわかってきた、「店頭スタッフが企業に対して求めていること」はなんでしょうか?

綿引:「店頭で働く意味」ではないでしょうか。たくさんの仕事の選択肢がある中で、なぜここで働くのか、その価値を実感したいという思いを感じることが多くあります。

堀井:業務範囲が広がり必要な専門性も上がっている。例えば、「接客技術」だけじゃなくて、SNS活用やカスタマーハラスメントへの対応など、幅広い業務をこなしていることや能力がどう評価されるか。単にお金じゃない評価のされ方が求められています。

綿引:以前は「個人売り上げ」などで評価されていましたが、もっと総合的にその人の役割やバリューを見てあげて評価すべき時代になっていると思います。

堀井:役割が増えたのに給料が変わらないという場合も多い。「仕事が増えたのに評価は変わってない」と思ってしまうと、そこで働くことの意味を見いだせなくなってしまいます。

もちろん、全員が同じように「もっと評価してくれ」と思っているわけではないですが、バリューに見合った評価を求めている人は多いと思います。今、転職理由としても評価制度はよく挙がっている要因の一つとなっています。

顧客や現場により近い距離で、教育への支援を提供

ーそこで働く意味を見出すためにも、スキルアップやキャリア形成を支える充実した教育体制が必要なのですね。WMHグループでは祖業の頃から教育に注力をされていますが、どのようなサービスを提供されているのでしょうか?

堀井:昨年、ファッション・ビューティー業界特化の教育ソリューションを提供するワールド・モード・アカデミーを立ち上げました。そして今年、iDAに包括してサービス体制を強化しました。

―体制変更の目的は?

堀井:お客様や現場のニーズ、KPIの捉え方も含めて教育のあり方自体がかなり変化しています。そこで、顧客企業の人材や教育の課題により近い距離でサービスの開発・提供をしていく体制へとアップデートしました。

iDAは創業から26年目に入りましたが、これまで評価いただいてきた大きな理由は「教育力」にあります。そこに全国展開しているスケール感やファッション・ビューティー業界特化という専門性が加わることで、私たちならではの差別化ができていると感じています。

業態ごとの特性もありますが、現場が近い私たちだからこそ、顧客であるブランド様や現場の人事ご担当者が抱える課題をより深くヒアリングし、それに応じたサービスを開発し提供できる、まさに現場主義の考え方で事業支援を提供しています。

ワールド・モード・アカデミーをiDAに包括することで、顧客や現場により近い距離で教育に関する課題をとらえ、最適なソリューションを届けることが可能になります。

ファッション・ビューティー領域に特化した教育ソリューションを提供する、ワールド・モード・アカデミー

ファッション・ビューティーの販売に特化したeラーニング。導入されたお客様から聞こえてきた嬉しい変化。

ーワールド・モード・アカデミーではe-ラーニングコンテンツを提供していますね。

綿引:コロナ禍を経た店頭では、業務の効率化が進み店頭人員が明らかに減ってきているのに、それでも成果は出ているという現実があります。その裏で、店頭教育やスタッフ間のコミュニケーションといった文化が消えつつあるという側面もあります。以前は店長が新人と事前にじっくり話す時間があったり、現場での何気ない会話から方向性が共有されていましたが、今はそれが難しい環境になっています。

ワールド・モード・アカデミーではファッションに特化したeラーニングを提供していますが、「ファッション・ビューティーブランドの商品を売るために必要な力」に絞ったものはなかなかありません。

現場としても、店頭業務と平行して1から10まで教えるというのはかなり難しいので、必要なコンテンツを適切に提供できることには非常に価値があると感じています。

ファッション・ビューティーの販売に特化したeラーニングのコンテンツ(学習画面イメージ)

ー店舗スタッフや顧客企業からは、どんなコンテンツが支持されているのですか?

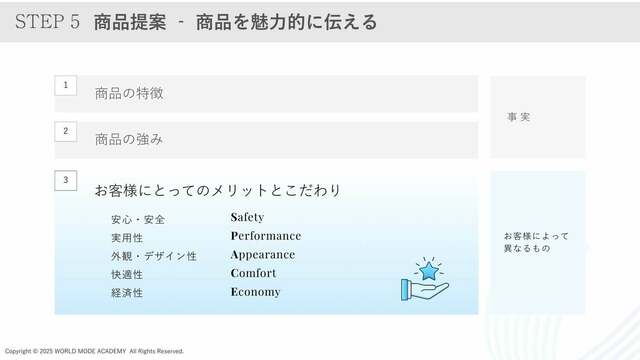

堀井:現状で最も人気があるのは「基礎講座」です。内容としては、接客の基礎的なことから、KPIの考え方まで一通り網羅していて、店頭で活躍するための土台作りになるような構成になっています。

講座は大きく6つのジャンルに分かれていて、例えば「ビジネスマナー」や「リテール基礎」、「ブランド理解」などは新社会人向けのスタートラインに立てる内容になっています。自分の価値を高めたい、自主的にスキルアップしたいという人に向けては接客に特化した「英会話講座」や「サステナビリティ講座」などがあります。

英会話講座では、接客英会話はもちろん、文化や価値観の違いなど基本からeラーニングで学べる(学習画面イメージ)

ー今後追加予定のコンテンツはありますか?

堀井:今開発中なのは大規模な企業様が内製化していない領域の補完をするコンテンツです。たとえば、SNS配信のための撮影の基礎知識やカスタマーハラスメント対応など、現場でリアルに必要とされている内容ですね。

特に新卒や異業種からの転職者が増えている今、標準化された教育が必要不可欠です。全国40店舗以上に展開しているような企業様だと、全員を一堂に集めることも難しいので、オンラインを活用して教育を統一するという意味でもeラーニングの活用が進んでいます。

―サービスが始まって1年ほど経ったかと思いますが、実際に導入された企業側からの声があれば教えていただけますか?

綿引:企業側の声で一番多くいただいているのは、教育の標準化ができたという点です。今まではブランドや店舗によって教育のばらつきがあったのですが、eラーニングを導入することで共通の教育が行き渡り、未経験者でも一定レベルの基礎力をつけた上で店頭業務をスタートできるようになりました。また、経験者にとっても改めてスキルを見直す機会になっていて、基礎力の底上げが実現できていると実感いただいています。

―受講されたスタッフの皆様の反響はどうですか?

綿引:「接客スキルの向上を実感した」とか、「顧客満足度が上がった」という声をいただいています。日報の書き方や関係者とのやりとり、言葉遣いや立ち居振る舞いなど、基本的なことをもう一度学び直せたという点で、「自信を持って接客できるようになった」という声も多いですね。

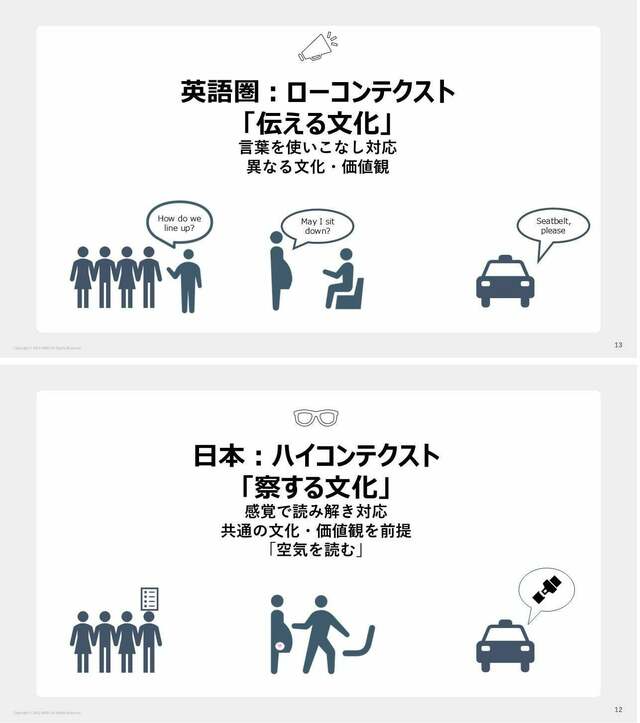

アンケートでは特に英会話講座が好評で、「苦手意識が減った」とか、「これでいいんだと思えるようになった」という感想をいただいています。実際の店頭で使える内容がパートごとに分かれているので、例えば取り置きの際の英語表現といったように、現場で必要になったときにすぐに確認できるようになっています。実際に業務の中で使えると、自信にもつながり学ぶ意欲がより湧いてくるようです。

「人を育てる」に本気で向き合い、事業や業界を支えていく

ー最後に、今後どのようなサービス・取り組みを実施していきたいか、展望をお聞かせください。

綿引:最近では日本に限らず、「接客のレベルがこれからますます求められるようになる」と言われています。店頭での接客の重要性が企業側に理解されてきたので、それをしっかり制度として評価し、ブランドの価値につなげていく必要があると思っています。

私たちがCS調査やコンサルティング、教育を通じて実現したいのは、店舗の強みと課題をしっかりと探り出し、それを企業様が自ら改善していけるような仕組みを作っていくことです。それが売上にも繋がって働く方々の満足度も上がり、良いスパイラルが生まれていく。そんな支援をするビジネスパートナーになりたいと考えています。

堀井:採用難の時代なので「採用をなんとかしてほしい」というご相談が多いのですが、私たちは採用だけではなく、人事全体にぐっと入り込んでいくような支援をしています。具体的には、リテンションやキャリア形成といった点まで踏み込んで、人的資本の活用を提案しています。中でも、教育は経営に関わる領域と密接につながっていると考えています。今まで採用にかけていた投資を教育や育成に向けることで、結果として採用が効率的になるというケースも増えています。

前回の話にもありましたが、私たちの根本には「お客様に寄り添う」という姿勢があります。教育に関しても、こちらが一方的にプロダクトアウトで押し付けるのではなく、顧客のニーズに合わせて、我々が持っているデータや知見を活かし最適なものを提供していきたいと考えています。

25年間積み上げてきたノウハウという土台をベースに、お客様の声や現場のリアルをしっかりと受け止めて、教育の中身を作っていく。そうやって「人を育てる」ことに本気で向き合い、事業や業界の発展を支えていきたいと思っています。

※WMH STORY vol.1もぜひご覧ください。

【ワールド・モード・ホールディングス株式会社について】

ファッション・ビューティー業界を専門に人材やデジタルマーケティング、店舗代行など様々なソリューションを提供するグループ。iDA、BRUSH、AIAD、AIAD LAB、フォーアンビション、VISUAL MERCHANDISING STUDIO、双葉通信社 の7 社の国内事業会社および シンガポール、オーストラリア、台湾、ベトナム、マレーシアに海外拠点を持ち、専門性の高い各社のシナジーによって、クライアント企業の課題に応じた実効性の高いソリューションを提供しています。

【株式会社iDA について】

1999年3月創業。ワールド・モード・ホールディングスのグループ企業であり、ファッション・ビューティー業界を中心にクライアントニーズに応じて人材紹介、派遣、教育、店舗運営などトータルメニューでサービスを提供。求職者のキャリアプランやライフスタイルに沿った提案を行い、年間約1800人の社員転籍等を実現しています。