5月21日は、日本酒「久保田」の誕生日です。人であれば「不惑」とも呼ばれる40歳を迎える節目に、改めてブランドが生まれた背景や今に至るまでの道のりを過去記事とともにご紹介します。

5月21日は久保田の誕生日

長年多くの日本酒ファンに愛されている日本酒「久保田」。昭和の時代に、「淡麗辛口」のブームの一翼を担った銘柄としてご存知の方も多いかもしれません。久保田が発売されたのは1985年5月21日、今年で40周年を迎えます。

日本酒というと、焼酎や泡盛とともに日本の「伝統的酒造り」が2024年にユネスコ無形文化遺産として登録されており、久保田もはるか昔からあるような印象を持たれている方もいるのではないでしょうか。

久保田が生まれた背景や、「久保田」という名前の由来など、過去記事とともにこれまでの歩みを辿ります。

久保田の歩みを振り返るとき、久保田のつくり手である朝日酒造の始まりが呼び起されます。

1830年、江戸末期にあたる天保元年、現在の新潟県長岡市にあるかつて朝日村と呼ばれていた集落に、「久保田屋」という屋号を掲げた小さな酒蔵が誕生します。これが朝日酒造の原点であり、のちの日本酒「久保田」の名前の由来となるものです。

幕末から明治への変革期を乗り越えながら、品質本位で世間の信頼を得た久保田屋。そこで造られていた日本酒は「久保田の酒」と呼ばれ、初売りから順調に売れていきます。しかし、この「久保田の酒」は、現在の久保田とは異なるものです。

蔵を支える土壌

「久保田の酒」で通ってきた久保田屋の日本酒は、明治の半ば頃から創業の地である朝日村にちなんで「朝日山」の名前で売られるようになりました。この「朝日山」は、現在でも朝日酒造の代表銘柄です。朝日酒造のオリジンといえるこの銘柄は地元新潟県に根付いています。

1920年5月16日、朝日酒造株式会社の創立総会開催。明治期から酒蔵を盛り立ててきた平澤與之助、順次郎の兄弟が、初代社長と専務に就任し、それぞれ経営と酒造りを担っていくことになりました。

会社の名称は近くにある通称朝日山や地域の名称、それに酒名の「朝日山」などを参考に「朝日酒造株式会社」としました。つまり、朝日酒造の造っている日本酒だから「朝日山」なのではなく、「朝日山」という日本酒から会社名が名付けられたのです。

朝日酒造は、その後1929年のホーロータンク導入はじめ、当時最新の設備や施設のいち早い導入など、よりよい酒を造り届けるための取り組みを続けていきます。

低アルコールの純米酒やスパークリング清酒など、その当時としてはかなり先駆的といえる新商品の開発や販売も行いながら酒造りの技術を磨き、戦後の混乱を乗り越えた後も、看板商品「朝日山」とともに新潟県内最大規模の酒蔵まで成長しました。

創業当時から大切にしている「品質本位」と、常に時代の先を見据えた取り組みをしていくチャレンジ精神が、その後の久保田誕生の土台へとつながっているのです。

時代の渦の中で

日本酒の国内出荷量のピークは1973年(昭和48年)、ビールをはじめとする他のアルコール飲料などの選択肢が増えたこともあり、その後減少の道を進みます。1970年代、日本酒は灘・伏見の大手酒造メーカーで造られた芳醇甘口タイプが好まれていました。時代とともに生活スタイルの変化と同様、人々の嗜好も変化していくものです。1980年代にいわゆる「地酒ブーム」が到来します。その人気を牽引したのは、新潟のある酒造メーカーのすっきり辛口タイプの日本酒でした。その銘柄はやがて首都圏で評判となり、人気のあまり入手困難になります。一時期は通常の何倍もの価格で流通するなど、「幻の酒」とも言われていました。

「幻の酒」の一方で、日本酒業界全体は、大量生産・大量販売を背景とする廉売競争が勃発。結果、コストダウンによる品質低下を招くことになり、その過当競争に巻き込まれることは経営危機に他なりません。

社運をかけた一大プロジェクト

1977年に朝日酒造の四代目社長に就任した平澤亨は、危機感とともに、高品質な日本酒を適正な価格で届ける必要性を強く感じていました。

「価格競争では太刀打ちできないのだから、高品質な美味しいお酒を届けていこう」との想いから、従来の「朝日山」のワンランク上に位置づける「新しい美味しさ」を提供する商品の開発を考えたのです。

その開発を託せる人物は誰か。新潟県醸造試験場長として、長年新潟県の日本酒の質の向上と酒造技術者の育成に努めていた嶋悌司に白羽の矢を立てました。

平澤の覚悟と必死の要請、そして平澤と嶋、両者の「新潟から高品質な酒を適正な価格で提供したい」との共通の想いが実を結び、1984 年、嶋は定年退職を待たずに朝日酒造に入社します。そして、社運を賭けた一大プロジェクトが始動しました。

当時、都会に生きる日本人の労働の礎は、肉体労働から知的労働へ移り変わっていました。その仕事の変化から、食卓に並ぶ料理も濃味から薄味へと変化。嶋は、最高の“淡麗辛口”の日本酒の開発を決めます。生活者の視点に立ち、これからの時代に求められる「新しい美味しさ」を見抜いていたのです。

まずは平澤と嶋の共通の想いを蔵人たちに理解してもらうことから始めました。当初、伝統へのこだわりから新しい酒造りに抵抗を示した蔵人も、不眠不休で奮闘する嶋の姿に徐々に意識を変えていったといいます。

新商品の酒米には、淡麗の味わいを求め、新潟県で生まれた五百万石を採用することに決めました。新たな酒は新潟の米・水・人で醸してこそ地酒ではなかろうか、と。

嶋と杜氏、蔵人たちの試行錯誤の酒造りは日毎夜毎続き、品質は日に日に向上、納得できる酒を完成させます。「創業時の精神(初心)に立って良いものを造ってお届けしてゆこう」との決心から、創業当時の屋号、久保田屋の名を付けます。のちに朝日酒造の代表銘柄となる「久保田」の誕生です。

1985年5月21日、「久保田 千寿」、「久保田 百寿」が発売されました。

社運をかけた新たな日本酒は徐々に人気を獲得していき、それまで"芳醇旨口"が多かった日本酒業界で"淡麗辛口"という新たな価値観が共有されるようになりました。また、普通酒が主流だった日本酒市場のなかで高級酒に光が当たるようになります。「久保田」は、"淡麗辛口"の代表の一つとして日本の食卓や飲食店のテーブルでも、少しずつその名前と顔が知られるようになります。久保田の顔であるラベルには、発売当初から地元新潟の風土に育まれてきた手すきの和紙が使われています。久保田に込められた、本物を届けたいつくり手の決意がこのラベルに反映されています、

初心を忘れず、高みを目指す

千寿、百寿の発売後、朝日酒造は次の酒の開発を進めます。

もう一段高いレベル、当時ではトップとなる50~40%の精米歩合を目標値に設定しました。

使用する酒米「五百万石」を理想の品質に磨き上げるためには、最新鋭の精米機が必要であり、「精米棟」の建設に着手。酒造りが始まる秋頃には無事に竣工し、精米機が12台まで設置できる県内一の設備が完成しました。

竣工時は、7台の精米機でスタート。精米歩合に合わせた回転数や削り方はすべてコンピュータ―で制御し、24時間の運転可能、従来の2.5倍の十万石まで磨き上げられるように。無駄なく、精米度の高い米を、自社で、安定供給できるようになったのです。

「お客様に手の届かない“幻の酒”にはしない」という「久保田」発売からの想いの現れでした。

造りの面では、当時は速醸仕込みが主流だったところを、あえて手のかかる山廃仕込みを採用し、深みのある味わいを追求しました。さらに千寿、百寿との差を明らかにするため、醸造アルコールを添加しない「純米」に設定。

嶋と杜氏、蔵人たちで試行錯誤を重ね、ついに納得できる酒が出来上がりました。華やかな香りと柔らかさ、深みのある新たな「久保田」。精魂込めて仕上げた「久保田 萬寿」が誕生し、ブランドが生まれた翌年に発売となりました。

1985年の誕生から、時代を越えてなお愛され続けている「久保田」。ただ同時に、和食だけではなく、世界中の食材や料理が楽しめる食の多様化や生活スタイルの変化を受け、日本酒の楽しみ方も変化しています。

朝日酒造が続けてきた品質本位の酒造りはそのままに、新しい美味しさを提案すべきタイミングもやってきます。

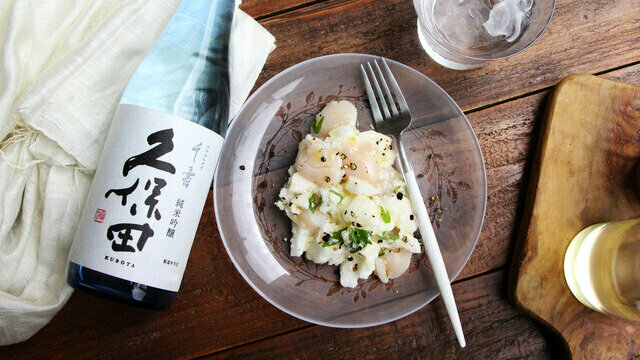

2017年、日本酒になじみの薄い若者層などファンの拡大を目指し、「久保田 純米大吟醸」を発売。同じ年に総合アウトドアメーカースノーピークと共同開発した「久保田 雪峰」を発売し、日本酒をアウトドアで楽しむという新しいカテゴリーを生み出しました。

そして時代は平成から令和へ。「久保田」も次のステージへと進化を加速させます。

「久保田 萬寿」、「久保田 千寿」のクオリティアップや、「久保田 スパークリング」、「久保田 ゆずリキュール」といった若年層や、これまで日本酒に馴染みのない方もターゲットにした新商品の開発など、新時代の「久保田」、そして朝日酒造の熱意を形にした取り組みを次々と打ち出していったのです。

2025年現在、久保田のラインアップは17種類、加えてノンアルコールの「久保田 こうじあまざけ」もつくっています。お客様に「美味しい」と迷いなく感じていただける真ん中の美味しさを目指し、その時代に合わせて常に進化する美味しさを追求しています。

大切な瞬間を彩る酒

1830年に久保田屋として酒造りをスタートさせたころの、品質本位を貫き、常に時代の先を見据え変化に挑戦していく姿勢。朝日酒造の初心とともに決意を込めてつくられた久保田。真ん中の美味しさを届けながら、飲む方の大切な今に寄り添える存在でありたいと願い醸されている酒。5月21日で40周年を迎える「久保田」を、そんなつくり手の歩みに想いを馳せながら味わってみませんか?