高校教師歴30年・教育講演家の津久井聖志が『なんで学校は変なの?~教員の父に教育実習生の娘がストレートな質問!』(新評論)を5月9日に出版します。子育ての悩みを解決する第一歩は「学校」の中を知ること。この想いを実現するために、全国の保育園・学校・図書館へ書籍を寄贈するプロジェクトを立ち上げました!

こんにちは。

高校教師歴30年、現在、教育講演家の

津久井 聖志 (つくい・きよし)です。

たくさんのプロジェクトの中から、こちらのページを見ていただき、感謝してております。

2025年5月9日(金)に、

『なんで学校は変なの? ~教員の父に教育実習生の娘がストレートな質問!~』

を(株)新評論さんから出版することになりました。

今回、全国の教育関係の方々、社会人のみなさん、お父さん・お母さんに ご協力をいただきながら

「全国の保育園、学校、図書館に学校と家庭をつなぐ本を届け、子育てのお悩みをなくしたい!」

そんな想いから、初のクラウドファンディングを立ち上げました。

6年前、教員を早期退職。53歳の時でした。

3年前に妻と設立した会社はまだ小さく、私たちの力だけでは拡散力、影響力、資金力など様々な課題から当プロジェクトの成功はありえません。

・なぜ、クラウドファンディングをやるのか?

・このプロジェクトで実現したい世界は何か?

拙い文章にはなりますが、

このプロジェクトにかける私たちの“想い”をまとめました。お忙しいとは思いますが、ご覧いただけたら嬉しいです。ープロジェクト代表者|津久井聖志とは?ー

プロジェクトを説明する前に、

どんな人間が、このプロジェクトを立ち上げようとしているのか、私のプロフィールをお伝えします。

自己紹介 PROFILE

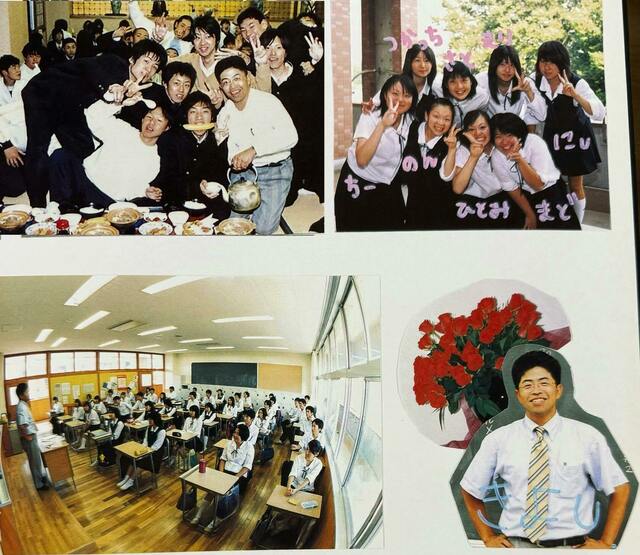

1965年9月23日生まれ 群馬県出身

中央大学 文学部 文学科 英米文学専攻 卒業

【教員歴】

・常磐高等学校(私立) 3 年

・太田市立商業高校 12年

・群馬県立伊勢崎清明高校 10年

・群馬県立館林女子高校 5 年

大学を卒業後、私立高校で3年、公立高校で27年、計30年間、高校教師として生徒と向き合ってきた。

そのうち24年間はクラス担任。時には、学級崩壊寸前のクラスを任されることもあった。

ですが、どんな状況でも生徒一人ひとりと向き合いました。「五つの基本」を徹底することで、バラバラになりかけたクラスが、もう一度まとまっていく瞬間を何度も見てきた。

30年間で関わった生徒は、1万人、いや2万人を超えるかもしれない。担任として深く関わった生徒・保護者だけでも、2,000人以上。

そのすべての出会いに、熱意と覚悟をもって向き合ってきたつもりです。

ソフトボール部を率いて、公立高校ながら県大会準優勝14回、東日本・関東大会には計7回出場!

また、地域交流を取り入れた教育が評価され、2013年、伊勢崎市より「いせさき元気大賞」を受賞した。

しかし、今の学校は限界に近い。

教師の負担は増え続け、社会からのプレッシャーも年々厳しくなる。

「先生は本音を言えない——だから誤解され、時には親と対立してしまう。」

でも、学校の中だけではどうにもならない壁がある。

学校だけでは、子どもたちを守りきれないと痛感。

53歳で公務員という安定を手放し、新たな道へ踏み出した。

現在は、「学校を元気にする教育講演家」として全国を巡る。

保護者向けに「未来を生き抜く力をつける」子育て講座を展開。講座中には「目から鱗でした」「気持ちが軽くなりました」と涙を流す保護者は少なくない。

家庭では、29歳の娘と27歳の息子を持つ父。趣味はスポーツ観戦とラーメンの食べ歩き。ラーメンのためなら全国どこへでも!(笑)

ープロジェクト立ち上げの背景ー

正直に言うと、出版についてずっと迷っていました。

「学校を離れた自分が・・・教員ではなくなった自分が・・・本を書く資格があるのか?」

全国で講演の機会をいただいていますが、毎日、学校現場にいるわけではない。

だから、学校についての本を書くことについて、自分に許可を出せずにいたのです。

そんなある日、講演会後、あるお母さんから

「先生の本があればいいのにね。」

その言葉に、私は思わず首を振りました。

「もう、学校を辞めてしまっていますから。本を書く資格なんてないですよ。」

すると、そのお母さんは、私の目をまっすぐ見て、少し呆れたように言いました。

「津久井先生、何言ってるんですか?先生って本音を言えずに、子どもや親によく誤解され、それがトラブルの原因になる。だから、その誤解を解いて、家庭と学校を繋ぐために講演してるって言ってましたよね?」と。

そして、そのお母さんはさらに続けて、

「今日の話、私にとっては目からウロコだった。特に、卒業式の裏側の話はもう涙が止まらなかった。でも、この話、講演を聞いた人しか知らないでしょ?」

「だから、全国の子育てに悩んでる親を助けるために本を書いてほしい!って思ったの。」

その言葉に、私はハッとしました。現役教員のころ、私自身がずっと悩んでいたこと。

先生が本音を言えないことで、子どもや親との溝が深くなってしまう現実

それを埋めるために、私は講演をしていたのではなかったのか。

「自分が書いていいのか?」なんて悩んでる場合じゃない。学校を離れた自分だからこそ書けることがある

その日、私は、自分に本を書く許可を出せたのです。ー何をではなく、誰に伝えたいか?ー

「子育てに悩んでる親御さん」に伝えたい!

30年以上、学校教育の現場に携わってきたからこそ、確信を持って伝えられることがあります。

学校の先生も親御さんも、手を抜いている人なんて一人もいません。

みんな一生懸命なのに、なぜ100%満足できるような状態になっていないのだろうか・・・多くの親御さんが、子育てに悩んでる。

本屋に行けば、子育ての本は溢れている。それなのに、なぜ、うまくいかないのか?

子育ての本の多くは「家庭」でどう子育てするかの本ばかり。子どもの生きてる世界は「家庭」と「学校」の2つなのに・・・

悩んでしまう原因の一つは

「家庭」という1つの世界の視点からだけの子育てになってしまっているからなのではないのでしょうか?

実は、「学校」の中に子育てのヒントがあるのです

つまり、「学校」のことを知って、「家庭」と「学校」を掛け合わせて子育てをすれば、すべてが変わってくる。きっと、悩みはなくなると思うんです。

とはいっても、学校の中ってなかなか見ることができない。ですから、子どもたちが生きているもう一つの世界である「学校」を伝える本を広めて、子育ての悩みを吹き飛ばすお手伝いをしたいと思っています。ー私たちだけでは解決できない大きな壁ー

この本を全国に広めて子育ての悩みを吹き飛ばす!

しかし、新たな壁が出現したのです。

それは・・・

どうやって、全国のみなさんに届けるのか?

教育書って本屋さんのメインの場所にないんです。それどころか、教育書を置いてない本屋さんもある。

ならば、Amazon、楽天などのネットで広めればいいのかもしれませんが、私自身、まだまだ拡散力も知名度も足りない。

元高校教師が「家庭と学校をつなげよう」と教育書を書いたところで、どれだけの親御さんや子どもにかかわる大人が読んでくれるでしょうか?

しかし、初の著書でもあり、限界を感じるばかり。私に本を書くきっかけをくれたお母さんからの

「全国の子育てに悩んでる親を助けて欲しい」

という想いには到底こたえることはできません。

そこで考えた1つの方法が、クラウドファンディングです。

本屋さんにさえ並ばないことがあるけれども、この本を必要としてる人たちは沢山いる。それならば、全国のみなさんと一緒にプロジェクトを実現できないかと考えました。

① 全国の保育園、学校(小学校、中学校、、高校、大学、など)に本を寄贈しよう

② 全国の図書館、児童館やフリースクールに本を寄贈しよう

③ 子育てに悩むお父さん・お母さんに本をプレゼントしてくれる人たちを募ろう

みなさんが子育てしていたころを思い出してください。子育てに追われ、本なんて読む余裕なんてなかったのではないでしょうか。

どの町にも図書館や児童館はありますし、もしそこに本があれば、子どもを遊ばせている間にふと目にすることもあるかもしれない

子育ての合間に「無料で読める環境」があれば、手に取ってもらえる

「子どもの気持ちが分からない」

「子どもの将来が不安」

「担任がハズレみたい・・・」

「学校のことがわからない」

子育ての悩みを抱えているお父さん・お母さんが、本を自然に手に取れる環境を作りたい

ーそうだ、大人たちに力を借りよう!ー

もしかしたら、私がやろうとしていることは、広大な砂漠に木を1本ずつ植えていくぐらいの小さな活動かもしれません。でも、それはゼロではなく、確実にゼロから1にと増えていくことだと思います。

ですが、これだけでは子育てに悩んでる全国の親御さんには届かない。ならば、この想いに共感してくれる大人たちの力を借りればいい。

この想いに共感してくださる方に、本を届けたり、リターンを通じた活動を応援していただき、

全国の保育園、学校、図書館等に届けていくための仲間を募りたい。

もし、一緒に手伝ってくれる人たちが一人でも多くいれば、その力を借りることで、

クラウドファンディングだからこそ実現できると考えたのです。

なぜ、保育園に?まだ必要ないと思われるかもしれません。今、3歳だって5歳だって、いつか中学生や高校生になる。つまり、いつかは行く道なんです。

未来を先取りするのもイイと思いませんか?

自分一人ではできませんが、仲間とともにこの本を広めていきたいと思っています。ー著書 『なんで学校は変なの?』 とはー

寄贈する書籍は(株)新評論さんより、2025年5月9日に出版となる

『なんで学校は変なの? ~教員の父に教育実習生の娘がストレートな質問!~』

一言でいうと、「家庭」と「学校」をつなぐことで、子育てのお悩みを解消する本です。

・子育て中のお父さんやお母さん

・子どもに関わる人たち

・先生を目指している教育実習生

のための1冊です。ーこのプロジェクトで実現したいことー子育てに必要なのは「信頼のドミノ」

みなさん、思い出してみてください。

子どものころ、みなさんの世界はどこまで広がっていましたか?

おそらく、多くの人にとって「家庭」と「学校」の2つの世界がそのほとんどを占めていたのではないでしょうか。つまり、子どもにとって、「家庭」と「学校」の2つがほぼ全ての世界だって言っても過言ではないと思うんです。

あそこの家に生まれたいとか、家庭を選ぶことはできないですし、あの学校に行きたいとか、選択する自由もないままに決められてしまうのです。それにもかかわらず、人生に大きく関わるのがこの2つの世界なのです。

家庭では両親から、学校では先生や友達から影響を受ける。そして、勝手に決められた環境の中で「ここでがんばれ」と言われるのが当たり前になっているのです。

「置かれた場所で咲きなさい」

確かにその通りです。それなら、咲くための土壌や環境を整えるのは誰の役目なのでしょうか?

家庭の影響はもちろん大きいですが、学校は、子どもが長い時間を過ごす場所。もちろん、そこにいる先生や友達は子どもの成長に大きな影響を及ぼします。

その学校を舞台にして、先生が活躍して子どもを変えていくドラマというのは、これまでの歴史の中でも、多くの人の心を動かしてきたと思います。

例えば、「金八先生」「GTO」や「ごくせん」など、たくさんありますよね。

どうして、ああいったドラマが多くの人から望まれ心を動かすのでしょうか?

それは、たった一人の先生から始まった影響が、子どもや教室、そして地域すべてを巻き込んで、多くの人の人生を変えていく姿が描かれているからです。

そして、「こういう世界があったらいいな」と多くの人が心の底では願っている。そして、こういう世界があるんだって信じたいと思っているのだと思います。

ただ同時に、そうしたドラマが流行るということは、現実はその通りになっているのでしょうか?それともなっていないのでしょうか?

おそらく、

ほとんどの皆さんが後者の方だと感じているのではないかと思います。そして、作品に感動すると同時に、

ふと現実に目を向けたとき、ある意味、ちょっとした落胆を感じている人も多いのかもしれません。

ですが、実は、それは

親御さんだけではなくて、学校の先生も同じような悩みを持っているのです。

社会からの厳しい目や圧力、SNSなど環境の変化、ブラックな労働環境などドラマとはかけ離れた世界で、理想と現実のギャップに悩むことも多くあります。

教員のなり手がいないとまで言われているほどですから、教育現場は問題だらけなのかもしれません。しかし、ただそれはすごく表面的な問題で、

学校教育現場に30年いたからこそ、私が語れることも実はあるのです。

とはいえ、私は53歳の時に早期退職しています。「教育現場を離れた自分が偉そうに教育を語れない」、ましてや「本を書く資格なんてない」とずっと思っていました。

ですが、現場を離れ、子どもを取り巻く学校を外部から見たからこそ分かったこともあり、親御さんや子どもたちの力になれることもあると考え、本を通して伝えていこうと決めました。

学校の構造上の問題もあって、一朝一夕で解決するわけではないですけれど、誰にもできて、「金八先生」やGTO」のような世界に少しずつでも近づくための方法はあると信じています。

それが、「信頼のドミノ」なのです。

その最初の一歩は、驚くほどシンプル。「親が先生を信頼する」それだけでいいのです。お金も時間もかからない(笑)

信頼された先生が子どもに全集中できれば、子どもたちの心が変わる。

子どもたちの毎日が変わり、教室が変わり、学校が変わる。そして、子どもたちの未来が変わっていく。

その最初のドミノは、親御さんが先生を「信頼する」ということから始まるし、始められるのです。

この「信頼のドミノ」の力を、私は何度も目の当たりにしてきました。私が受け持ったソフトボール部で起こった2つのエピソードを紹介させてください。

1つ目は、ある日、部員全員がグラウンドから姿を消した「ボイコット事件」!?

その事件の前までは、強豪校にも勝利するなど練習試合を20勝5敗、県大会では上位入賞も期待される勢いでした。

しかし、些細なことをきっかけに、ある親御さんと私の信頼関係が崩れたのです。そして、こともあろうに、その親御さんが主導して生徒に練習をボイコットさせたのです。親の信頼がなくなったことで、生徒と私の信頼関係までもひびが入ったのです。

その後の練習試合の結果ですが、どうなったかというと、4勝21敗という散々な結果となりました。

その中で迎えた県大会では1回戦負け。

チームメンバーは同じ、指導する人も同じ。たった一つ、違ったことは、親御さんと教師との信頼関係だけだったのです。

2つ目は、私が受け持った全く逆の例です。

そのチームは、最終回まで5点リードしていたのに6点取られて逆転負けしてしまうような、連戦連敗の弱小チームでした。

このチーム状態では、教師を信頼するどころか、親御さんから批判の嵐が巻き起こっても仕方ないと思っていたほどでした。

しかし、その当時の親御さんは予想とは全く違っていたのです。

「先生、必要な物があればなんでも言ってください」

「先生、元気出して!」

と親御さんが励ましてくれたのです。つまり、ずっと信頼しつづけてくれたのです。親御さんが教師を100%信頼すると・・・

そうです、「信頼のドミノ」が起こるのです。

親が教師を信頼する。そして、教師は生徒を信じ、ベストパフォーマンスを発揮できる。生徒は教師、そしてチームメンバーを信頼する。すると、信頼の輪が広がり、最高の雰囲気で大会を迎えたのです!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

そして、1回戦

2-6と4点差で負けていた試合を大逆転!勢いに乗って連勝。準々決勝へ進出

準々決勝

相手は、練習試合でボロ負けした全国大会の常連校。今まで勝ったことはありません。しかし、延長戦で奇跡のサヨナラ勝ち

準決勝!

最終回ツーアウト走者なしで1点差で絶体絶命のピンチ。なんと、そこから同点に追いつき、またも奇跡のサヨナラ勝ちで創部以来、初の決勝進出

決勝!!

大会3日間で5連投のエースが力尽きました。しかし、0-2の接戦を演じ準優勝という結果を得たのです

この奇跡の準優勝は「信頼のドミノ倒し」が起こしたのです。

始まりは、親御さんが教師を100%、いや120%信頼したこと。

ここまででも奇跡的な快進撃ですが、さらに続きがあります。その後、県大会では2度目の準優勝、3位には2度入賞しました。そして、群馬県代表として関東大会で、何とベスト8に進出したのです。あの連戦連敗の弱小チームが、「信頼のドミノ」で強豪校と呼ばれるまでになったのです。

それでもまだ先生を信頼できませんか?

考えてみてください。もしかしたら皆さんの友人や知り合いの中にも学校の先生になった人がいたりしませんか?ブラックと言われる教育現場でわざわざ先生になりたいっていう人は、ある種、私も含め奇特な存在だったかもしれません(笑)

まずは、先生を信じてもいいかもしれませんね?ー書籍の寄贈先の決め方ー

寄贈(図書館)に関しては、株式会社ライブラリ・アド・サービスを利用予定でおります。また、保育園・学校等については、希望をいただいた教育施設への寄贈、または、弊社が選定した教育施設へ寄贈する予定です。優先順位としては、希望校への寄贈から優先し、次に弊社が選定した学校への寄贈という流れとなります。

ースケジュールと資金の使い道ー

※プロジェクトのスケジュール

2025年4月1日 クラウドファンディング開始

2025年4月 書籍以外のリターンに関する連絡

2025年4月 寄贈先募集開始

2025年5月 書籍発売

2025年5月15日 クラウドファンディング終了

2025年6月~ 順次寄贈先へ発送および各種リターンの提供開始

※資金の使い道

支援いただいた資金は、キャンプファイヤー手数料17%及び配送に関わる費用を除いて、すべてを本を広げていくさまざまな活動に使わせていただきます。ー最後に聞いてほしいことー

最後までプロジェクトの概要を読んでいただきありがとうございました。はじめてのクラウドファンディングでわからないことだらけでしたが、私の想いをありのまま伝えさせていただきました。

最後に伝えたいメッセージは一つです。「子育ての悩みは解消できる!」

教員歴は30年、早期退職後して6年目になります。子育てのお悩みの相談を受けるたびに感じることは、子育てが「家庭」からの視点だけになっているという点です。

「学校」の中が見えにくいため、仕方ないとも思われますが、「家庭」と「学校」を掛け合わせた子育てを誰でも、どこでもできるような環境を実現していきたいです。

今回の取り組みは日本中の教育界のなかでは、本当に小さな取り組みかもしれません。海外の教育方法や新しい取り組みを積極的に行っている機関もたくさんあると思います。その様々な取り組みに一つに私たちが入ることで、

子どもたちの可能性を伸ばす選択肢が増えることを願います。

高校教師歴30年・教育講演家

津久井 聖志 (つくい・きよし)

【本のお届け先】

明治大学

松本大学

関西大学社会学部 藤田研究室

中央大学(予定)

上田情報ビジネス専門学校

群馬県立伊勢崎高等学校

群馬県立太田東高等学校

常磐高等学校

太田市立東中学校

館林市立第七小学校

太田市美術館・図書館

太南学園 南幼稚園

一般社団法人 イドミィ

うみのこてらす

【お届けするまでのスケジュール】

2025年5月15日 クラウドファンディング終了

2025年5月24日 発送準備・発送

2025年6月 1 日~ 順次寄贈先へ発送および各種リターンの提供開始

※直接お届けできるところはできるだけ、伺いたいと思っています。

<募集方式について>本プロジェクトはAll-in方式で実施します。目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けします。

<プロジェクト進捗の共有について>プロジェクトの進捗状況についてはFacebookにて随時報告させていただきます。プロジェクトが完了しましたら詳細な活動報告をさせていただきます。

本クラウドファンディングは書店および出版元である新評論が運営するものではなく、 津久井友美によるプロジェクトとなります。

本件に関するお問い合わせは津久井友美までお願いいたします。

お問い合わせ先:お問い合わせ |津久井友美