(撮影:瀬戸口翼)

私たちを取り巻く、様々な日本語。その中には、人々の心を奮い立たせ、「成長」や「自己実現」へと駆り立てる言葉も少なくありません。自らの将来を見据える力をもたらしてくれる一方、適切な距離感が保てなければ、かえって追い込まれてしまうという副作用もあるのではないか——。元新聞記者・現国語辞書編集者の神戸郁人は、そのような問題意識を持ってきました。

神戸は「人材」を書き換えた「人財」など、就職活動や教育現場などで用いられがちな造語に着目し、それらがどのように作用するか調査。その結果を、

として、2024年4月12日に刊行しました。今回の記事では書籍の内容紹介に加え、出版後のPR活動などを通じて思い至った、「言葉によって押し付けられる人格評価」と向き合う方法について、神戸が自らつづります。

選ばれる側の人格を評価し、人生を〝要約〟する語句——「啓発ことば」について調査した書籍を出版

「人財」「リスキリング」「コミュニケーション能力(コミュ力)」——。

教育現場で、職場で、そんな言葉に出合うことはないでしょうか? いずれも勉強や仕事、果ては生き方までを射程に入れつつ、人々の能力や資質を評価するための語彙(ごい)です。メディアやSNS、様々な書籍などを通じて広まり、今やすっかり一般化していると言えるかもしれません。

これらの言葉は、進学、就職・転職、結婚といった人生の節目に頭をもたげてきます。

「人材」を書き換えた「人財」なら、企業が求める人柄や職務のスキルを備えているか。業務上の学び直しを意味する「リスキリング」なら、時流に合った仕事をこなせる職歴があるか。「コミュ力」なら、他人と共存できるだけの主体性や協調性を持っているか。いわば何らかの場面で「選ばれる」側に立つ人のありようを、外部から査定する色彩が濃いのです。

誰かに認められたい。もっと豊かで、魅力的な日々を送りたい……。一連の言葉は、私たちのそうした欲求を下支えします。向上心を刺激し、未来を切り拓(ひら)く力を授けてくれる点で、存在意義は大きいでしょう。一方、「今のままではいけない」という不安を煽(あお)る側面があることも事実です。同時に、何らかの困難に直面し、うまく対処できなかったとき、原因を個人の心掛けに求める風潮を強めている印象も拭えません。

筆者は上述の語句の数々を「啓発ことば」と名付け、朝日新聞社の記者だった2020年頃から使われ方を調べてきました。意味を受け取る人の気持ちを、特定の方向に変えようとする。そんな特徴を踏まえた命名です。そして、足掛け4年ほどかけて得た成果を、『うさんくさい「啓発」の言葉 人「財」って誰のことですか?』という本にまとめました。

「啓発ことば」の調査を経て、筆者の胸中に生じたのは、「評価する者—される者」という構図のもと、言葉によって個人の人生を〝要約〟してしまうことへの疑問です。「あなたはこういう人だよね」といった一方的な決めつけが、現代社会にはびこる生きづらさの根っこに、実は深く絡んでいるのではないか。そのようにも考えています。

この記事では、筆者が執筆に至った経緯や著書の紹介を軸としつつ、上述のテーマについて深掘りしていきたいと思います。

「相性」「人財」……曖昧な基準で決まる転職に抱いた疑問

筆者が「啓発ことば」に興味を抱いたきっかけ。それは2020年の夏、たまたま乗り込んだ地下鉄内で、ある人材紹介業者の広告を見かけたことでした。「人財の力で、御社の売上に貢献します」。そんなコピーが書かれていたと記憶しています。

人「材」ではなく、人「財」? 印刷ミスかとも思いつつ、すぐにスマホを取り出し、ネット上で「人財」と検索してみました。すると、企業の求人情報などに、頻繁に登場することがわかったのです。採用方針にまつわる文章の中で、「人柄採用」「アットホームな職場」といった売り文句と並んでいる類例も少なくありません。

筆者自身、これまで何度か求職活動を経験してきました。数十社の求人に応募して、面接まで進めるのはほんの数社だけ。選考に落ちるたびに「お祈り」メールが届き、就職(転職)エージェントの担当者から「最終的には企業との相性次第ですから」と慰められたこともしばしばです。なるほど、確かに一理あります。

ただし「相性」とは、いかにも曖昧(あいまい)な概念です。良し悪しを量る手段も、求職活動においては、履歴書などの書類の確認や面接に限られます。ごく短い時間で得られた印象に、採用選考の受験者の全人格が集約されてしまう。しかも、その内容を把握し、吟味できるのは企業だけです。結論に至るプロセスは基本的に開示されません。

「人財」という言葉の意味も、同じ図式の中で成立します。つまり、自社にとって望ましい能力や人物像を、企業側が自由に決められるのです。対する受験者は、情報収集に奔走したり、企業に気に入られそうな経験を積んだりしながら、選考に臨まざるを得ません。

これって、かなり不公平ではないでしょうか?

「社会とは、採用とはそういうものだよ」という声も聞こえてきそうです。が、求職者からすると、やはり悩ましい。「人財」「相性」といった捉えどころのない基準を見据えながら、働き口を探すことは、いわば闇の中の的に向かってボールを投げ込み続けるような営みだからです。

「啓発ことば」がいつから、どのように使われるようになったのか?そのうさんくささを解体する

そして先述の語句と同じく、特定の人々の意向で意味が定められ、誰かを評価するための言葉は、様々な領域に点在しています。そのような語彙を過度に意識し、振り回されれば、心身のバランスを崩してしまうこともあるかもしれません。

適切な距離を保つには、どうすれば良いのか。『うさんくさい「啓発」の言葉』は、文献調査や、専門家への分野横断的な取材を通じて得られた知見を基に、問いへの答えに近付くための試行錯誤の記録です。かいつまんで中身を紹介していきましょう。

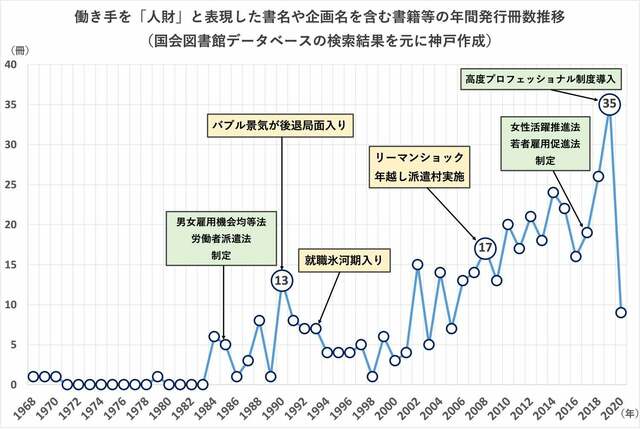

「啓発ことば」を語る上で欠かせない一語が、先ほど触れた「人財」です。いつ、どんな経緯で、どういった場面で使われるようになったのか。52年分・419冊の経済誌や企業における人材育成がテーマの書籍をひもときつつ、用例を調べました。

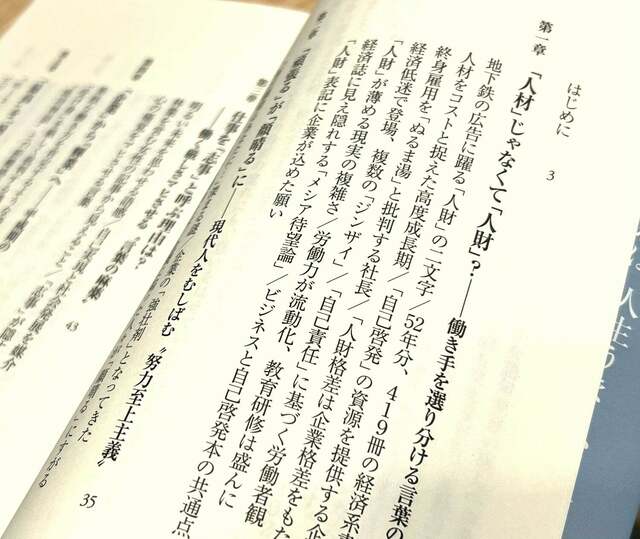

第一章「「人材」じゃなくて「人財」?——働き手を選り分ける言葉の起源」では、調査結果を踏まえ、国内景気が悪化する中で広まった「自己責任」論と、「人財」の持つ意味とのつながりを考察しています。

物事の成否や、社会的成功の要因を、個人の心性や振る舞いの中に見出そうとする。「人財」という言葉は、そんな傾向を持っています。筆者は次第に「似たような性質を備えた言葉が、他にも日常の中に転がっているのではないか」と考えるようになりました。

第二章「「頑張る」が「顔晴る」に—— 現代人を蝕む〝努力至上主義〞」〜第五章 「最高」を「最幸」と書く心理——行政も用いる〝お仕着せの感動〞」では、スポーツや地域振興、学校生活などにおいて使われる造語の用例分析を通じて、それぞれの語句が人々の気持ちに与える影響に迫ります。

■神戸が調査した、書名等に「人財」を含む書籍の歴年発行冊数推移。

日本語学、労働問題、プロパガンダ……広がる言葉の力

第六章以降は、専門家へのインタビューパートです。少し視座を高め、「啓発ことば」を個人ではなく社会という次元で捉え直したとき、一つ一つの語句がどのように作用しているのか検討しました。

辞書編纂(へんさん)者・日本語学者の飯間浩明さんに、「啓発ことば」のありようを論じていただいたのが、第六章「人財」はうさんくさい?——飯間浩明さんが語る意外な見解」。「豆腐」の表記を「豆富」に改めるといった、「当て字文化」から垣間見える話者/書き手の心理への見解を、「人財」の使われ方を踏まえつつ伺いました。

上述の当て字が、時に過酷な労働の現実を覆い隠す美辞麗句として機能する……。労働問題の専門家・今野晴貴さんは、過去に寄せられた働き方関連の相談内容も受けて、そう語ります。第七章「職場を覆う「搾取ワード」—— 今野晴貴さんが分析する企業の狡知」では、いわゆるブラック企業が「啓発ことば」的語彙を労働者の締め付けに用いがちな実態を語っていただきました。

そして、勇ましい響きを伴う言葉の力が、企業を飛び越えて国全体に及んだ時代もあります。戦時中です。近現代史研究者・辻田真佐憲さんの専門分野の一つ、国家によるプロパガンダ(政治的意図を持つ宣伝)は、代表的な類型と言えるでしょう。第八章「「総動員」のための〝物語〞——辻田真佐憲さんが説く言葉の怖さ」において、かつてプロパガンダに持ち出された造語の実例を交えながら、市民を巻き込んでいく言葉の求心力について考えます。

人間の尊厳は言葉によって守られも損なわれもする

ここで再び、労働の領域に目を転じてみましょう。なかなか国内景気が上向かない中、求職活動において「選ばれ」ようとするあまり、「人財」といった企業が用いる言葉への執着が強まっている。フリーライター・赤木智弘さんが見てとる、そのような世情について描出したのが、第九章 「互いに求めすぎる企業と労働——赤木智弘さんが解く「人財」流行の謎」です。

赤木さんが説く、強い権限を持つ側の言葉が、より弱い立場に置かれた人々を従わせる構造。世界各地で進む環境開発などにも当てはまると、国際ジャーナリスト・堤未果さんは話します。政治家やグローバル企業幹部が口にする「聞き心地の良い言葉」が、賛否両論ある取り組みを強引に進める方便となる場合がある。そんな事例を、第十一章「権力者がうたう「利便性」の罠——堤未果さんが見抜く〝煽り〞の罪」で取り上げています。

上述のような構造の萌芽が学校現場にあると唱えるのは、教育社会学者・本田由紀さんです。「能力」「態度」「資質」などの言葉を成績評価の観点に加え、大人が好ましいと考える価値観を子どもたちに伝える。そこに危うさはないのでしょうか? 第十二章 「「コミュ力」と大人の支配欲——本田由紀さんが斬る「望ましい人間性」」で論じていただきました。

最後に登場するのは言語哲学者・三木那由他さん。会話で用いる言い回しの表現を改めることで、意味にどういった変化が生じるのか、哲学的な観点から語っていただきました。コミュニケーションにおける言葉の使い方により、人間の尊厳が守られも、損なわれもする。そんな事情に、トランスジェンダー当事者としての実体験も加味して、第十三章 「「社員は宝と言うけど...」——三木那由他さんが思う造語の危うさと希望」で言及しています。

「育児世帯にリスキリング」発言への違和感

ここまで、駆け足で著書の概要を記してきました。一つだけ、まだ触れていない章があることにお気付きでしょうか? 第十章「〝リスキリング〞首相発言への疑問——「心に手を突っ込まれる」気味悪さ」。個人的に、とりわけ思い入れが深いパートです。

2023年1月。岸田文雄前首相の国会答弁が注目を集めました。産休・育休取得中の親御さんたちに対して、リスキリングを後押ししたい——。出産・育児に伴い休むことの困難さ解消に向けた施策を巡る、ある国会議員の質問に対し、そう応じたのです。

この発言は、子育て世帯を中心に、「産休・育休は休暇ではない」などと大きな批判を招きました。筆者も強い違和感を覚え、本来は経済的な観念がなじまない育児の領域に、リスキリングという言葉を持ち込む非合理性について考えることに。著書の第十章では、その暫定的な結論を述べています。

「我が子を守り育てることで手一杯の親御さんたちに、仕事上の成長まで求めるのは酷ではないか」。思い返すと、原稿を書いた背景には、そんな気持ちがありました。

ただ執筆当時、当事者の方々に十分心を寄せられていたかと言えば、正直なところ自信を持って頷(うなず)けません。実際に子どもを養育する立場になかったからです。この点を巡り、少しだけ自分語りをさせてください。

「喜ばしくも大変な営み」だと考えていた子育てに身を投じることに

従来、子どもとの暮らしに対する筆者の認識は「喜ばしくも大変な営み」でした。仕事や趣味の時間を制限してまで、我が子のケアにあたる。そんな職場の同僚や友人たちの姿を目にするたび、「同じほどの覚悟は持てないな」と尻込みしたものです。より有り体に表現すれば、「心身を削らねば成し得ない大仕事」とさえ思っていました。

しかし、その後、状況が大きく転換します。妻との間に、息子を授かったのです。紆余曲折(うよきょくせつ)を経て、不妊治療を続けた末の出来事でした。かつては考えもしなかった、自分が父親になるという経験。嬉しさ半分、戸惑い半分の心境です。朝日新聞社から別の企業に転職して間もない時期で、多忙だったものの、悩んだ末に1ヶ月ほど育休をとることにしました。

初めての育児は、まさしく未知との遭遇の連続でした。華奢(きゃしゃ)な新生児の身体は、抱き上げるにも神経を使います。「どれくらいの強さで抱き締めていいの?」「揺さぶってはいないだろうか?」。疑問が尽きず、心は常に大混乱です。

昼夜を分かたず、ほぼ2時間ごとに必要な授乳。ベビーバスでの入浴補助に、頻繁なおむつ交換……。とにかく、毎日やることが目白押しで、夫婦で四苦八苦しながら取り組みました。加えて、予測不能な子どもの反応や動作に対応するのも、容易ではありませんでした。

ある晩、息子をお風呂に入れた後のことです。「やっと寝かしつけられる」と安心したのも束の間。おむつを履かせようとした際、息子のお尻から「ブビッ!」と破裂音が聞こえました。勢いよく飛び出し、弧を描いて宙を舞う便。筆者のズボンにかかり、あんぐりと口を開けてフリーズしてしまいました。駆け寄ってきた妻の気の毒そうな表情が、今も脳裏に焼きついています。

■自宅内のベビーカー置き場。通販で購入した育児用品の段ボール箱を使い、神戸が自作した。

育休期間延長を決意、我が子と過ごして見つめ直した育児の本質

「これは並大抵のことではないぞ」。育児の現実に直面する中、もっと妻子の支えになりたいと、休業期間を更に2か月延長しました。この判断が、得がたい果実をもたらします。我が子の成長を、最初の1ヶ月以上に肌身で感じられるようになったのです。

育休期間が終了に近づいた頃の早朝。いつものようにベッド上で息子を着替えさせていると、彼が突然、ニコリと顔をほころばせました。明らかな笑みを見せたのは、これが初めて。「笑った、笑ったね!」。隣で寝ていた妻が飛び起きるほど大きな声で、歓喜したことを覚えています。

身体を抱き上げたときの重みが、少しずつ増してきた。髪の毛がしっかり生えそろってきた。片側にだけ寝返りが打てるようになった。何気なく、それでいて尊い子の変化。その一つ一つを経るたびに思い出が連なり、息子から離れがたい気持ちが強まっていきました。

「そうか。世の親御さんたちは、この『掛け替えのなさ』を重んじていたのだな」。過酷な局面も多い育児に、どうして取り組むのか。育休を取得してみて、その理由が実感を伴う形で、初めて明解になった気がしました。

そして筆者の中で、いつしか子育ての捉え方が、「喜ばしくも大変な営み」から「大変ながらも喜ばしい営み」へと反転していたのです。

■息子の視線と期待を一身に受けつつ、台所で離乳食用の野菜を刻む神戸(画像を一部加工しています)。

働くことを至上として「多面的」な生き方を狭めれば、個人の尊厳を否定しかねない

翻り、先述した前首相の発言に話を戻しましょう。「リスキリング」とは、仕事により高い価値を与えるための語句と言えます。どのようなときも向上心を忘れず、業務遂行能力の練磨に邁進(まいしん)する。そのような労働者像を理想型として示すからです。

確かに、時代の要請に合ったスキルを獲得する姿勢は、仕事において大切でしょう。しかしリスキリングという言葉の多用により、働くことにこそ至上の意味があり、それ以外の要素は後景に追いやってよいとする風潮が強まる恐れはないのでしょうか?

ここまで述べてきた通り、筆者は育児を通じて、人生の新たな妙味を味わえました。そして家族との時間も、やりがいをもって生業(なりわい)に打ち込む時間も等しく重要です。どちらも欠かせず、その点で多面性を生きているのです。他の親御さんたちも同様でしょう。

前首相の「リスキリング発言」に批判が集まったのは、こうした事情を踏まえていなかったからではないか。つまり多面的な人々の人格や生活を、仕事という領域に押し込めてしまう点に問題があったのではないか。それはともすれば、個人の生き方や尊厳を否定しかねない行為だと思うのです。

「啓発ことば」について議論を交わす出張授業、中学・高校や市民講座で実施

多様な現実のありようを、意味のうちに単純化・画一化するというのは、「啓発ことば」が押し並べて持つ性質でもあります。この点を巡り、著書のPR活動を通じて洞察を深める機会も得られました。昨夏から各地の中学・高校や市民講座で実施している、本の内容をベースにした「出張授業」です。

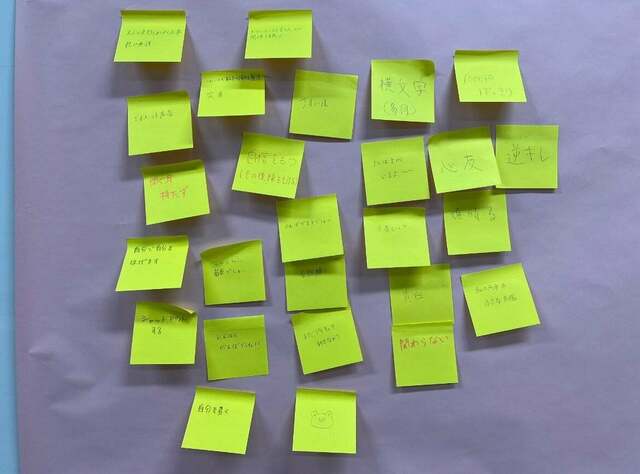

授業は、「啓発ことば」を「私たちの気持ちを変えようとする、モヤる言葉」と読み替え、適切な距離の取り方を参加者同士で議論するワークショップ形式です。これまでに「みんなでやることに意味がある」「あなたのために言っているんだ」など、他者への声がけに使われがちな表現を取り上げてきました。

■出張授業の様子(実践女子学園中学校高等学校提供)。

毎回、どの参加者も自分の経験にひもづけながら、興味深いフレーズを紹介してくれます。中でも、東京都内の中高一貫校での授業において、参加者である生徒さんの一人が口にした一言は印象的でした。

「悩みを大人や周囲に伝えたとき、『それも青春だよね』『成長(につながる経験)だよ』と一般論で返されたことがある」。苦悩を思い切って打ち明けたのに、「青春」「成長」という言葉でまとめられてしまった……。無念さが漂うコメントです。

返答の言葉は何気なく発せられたのでしょう。しかし受け手の方は、自己開示に至るまで、長く入り組んだ道のりを経ていたはずです。上述のようなやりとりで、自分の気持ちを尊重してもらえていないと思い、課題と向き合う力を削がれる場合もあるかもしれません。

個別具体的な体験や心情を、「要するにこういうことでしょ」と、より大きな意味に還元しかねない言葉。それらを用いたやりとりは、時に暴力性を帯びます。「啓発ことば」は、こうした傾向を強める作用を伴うと筆者は考えています。

一方で、出張授業の参加者の発言に耳を傾けると、一連の言葉と向き合うためのヒントがあふれています。「言葉に惑わされないよう、まずは自信を持たないと」「モヤっとするフレーズを好む人とは距離を取ろう」。いきいきと語らう姿から、勇気さえもらうのです。

■授業中、参加者に書き出してもらった「モヤる言葉」の事例と、向き合い方のアイデア。

複雑な人生が、複雑なまま尊ばれる社会を目指して

人生を全うすることは、一葉の小舟で川を下るようなものだと思います。道々遭遇する荒波も、凪(な)ぎも、前に進む上では欠かせません。同様に、雑多な苦しみや喜びにこそ日々は彩られ、やがて未来という広大な海へと開けていくのです。

その豊かさを、誰にも言葉によって要約させない。ごまかさせない。著書と、同書にまつわる取り組みに込めた思いです。

これからも、言葉を巡る思索と実践を重ねていきたい。そして複雑な人生が、複雑なまま尊ばれる社会の到来を目の当たりにしたい。いま、そう考えています。同じ思いを共有してくださる方のもとに、著書が届くことがあれば、これに勝る喜びはありません。

◇

『うさんくさい「啓発」の言葉』は、朝日新聞のウェブメディア・

の連載「啓発ことばディクショナリー」の記事を採録し、加筆・修正したものです。元の連載記事は、下記リンクからご覧いただけます。

「啓発ことばディクショナリー」記事一覧:

【書誌情報】

書名:うさんくさい「啓発」の言葉 人”財”って誰のことですか?

神戸 郁人 著

ISBN:9784022952639

定価:957円(税込)

発売日:2024年4月12日

新書判並製 256ページ 新書0953

【販売サイト】

amazon:

【著者略歴】

1988年、東京都生まれ。上智大学文学部哲学科卒業後、記者枠で一般社団法人共同通信社に入社。福岡支社、札幌支社、山形支局で勤務し、東日本大震災関連報道などに取り組む。2018年から2023年まで、朝日新聞社のウェブメディア「withnews」にて記者・編集者の職務を担い、宗教や障害、オタク文化、自己啓発本といったテーマについて取材。「人間が生きるための糧とは何か」との問題意識を持ち、記事を執筆した。その後、生きた日本語を記録したいとの思いから出版社へと移り、現在は国語辞書編集者。また「新語・造語ウォッチャー」の肩書きで、人々の心を揺さぶろうとする言葉についてSNS等で発信しつつ、ライフワークとしてのライター活動も続けている。うさぎとカレーが好き。X(旧Twitter)アカウントは