今、ナレッジマネジメントの領域において技術的なパラダイムシフトが起きています。

PKSHAグループのPKSHA Workplace(パークシャワークプレイス、以下Workplace)では、企業や働く人たちが蓄積してきたナレッジのポテンシャルを最大化する、AI ナレッジプラットフォームの社会実装を目指して活動しています。

新たな技術を説得力をもって社会に広めていくためには、他でもない自分たちが率先して未来の働き方を体現していく必要があります。

そこで2023年に立ち上がったのが、「Future Work Black Belt(FWBB)」という社内プロジェクト。Workplaceの社員自身が自社プロダクトを日々の業務に活用し、働き方のアップデートを模索する取り組みです。

同プロジェクトは2024年10月に4期目を迎え、「Future Knowledge Black Belt(FKBB)」へと名称を変更。今期は自社製品の一つである「PKSHA AI ヘルプデスク」を活用した、自社内のナレッジマネジメント強化に注力しています。

今回は4期目の活動内容と成果について、FKBBメンバー3名に聞きました。

加藤 宏志(写真右・PKSHA Workplace Workplace開発本部 ソフトウェアエンジニア)

新卒でアクセンチュアに入社し金融システムの構築に2年間従事。その後10人以下のシード期のベンチャー企業にジョインしIPOするまでの8年を経験。機械学習等の技術をアカデミックな場で学ぶため海外大学院に留学し強化学習を用いたキャッシュアルゴリズムの研究に従事。帰国後「未来のソフトウエアを形にする」というミッションに共感しPKSHAへ入社。

坪郷 太紀(写真中央・PKSHA Workplace Workplace開発本部 セールスエンジニア)

大学では医療データを利用した統計を学び、新卒でクリニックに入職。顧客と医師・看護師とクリニックの3者間を繋ぐWebアプリケーションのPdMとして活動。その他ネットワークインフラの上流〜下流までの構築なども行ったが、現場に近い位置での自社プロダクトへの貢献に魅力を感じPKSHAへ入社。

野中 祐希(写真左・PKSHA Workplace Workplaceビジネス本部 カスタマーサクセス)

大学卒業後、新卒でインサイドセールスBPO企業に入社。7年間でマーケティング〜フィールドセールス、新規事業企画、Salesforce運用など幅広い職域を経験後、フィールドセールスのマネージャーに従事。ビジネスパーソンの生産性向上に関心を持ち、AIを活用した業務効率化に可能性を感じる。2024年7月にPKSHAへ入社。

FKBBとは? 運営体制とこれまでの活動

FKBB(旧 FWBB)を推進するチームは、Workplaceのエンジニア、営業、カスタマーサクセス、マーケティングなど異なる職種のメンバーで構成されており、半期に一度、メンバーを替えながら活動を継続しています。

各部門からさまざまなメンバーが参加し、定期的に入れ替わりながらプロジェクトを運営することによって、部門ごとの課題を持ち寄る、もしくは持ち帰りやすい状態をつくり、スピード感を持ったアップデートの実践につなげています。

▼3期目までの取り組み(2023年4月〜2024年9月)

なぜ今「ナレッジマネジメント」のアップデートに取り組むのか

プロジェクトの名称に使われている“Black Belt”は、柔道の有段者が使用する「黒帯」のこと。つまり「Future Knowledge Black Belt」とは、未来のナレッジマネジメントのエキスパートであることを表現しています。

従来のナレッジマネジメントは基本的にストック型であり、組織内のナレッジをドキュメントとして整理し、共有ドライブに蓄積していく手法などによって実践されてきました。

しかしAI技術の発達によって、非構造化データを構造化データに変換できるようになりました。有効活用できるナレッジは、そうした非構造化データ、例えば日々交わされるコミュニケーションの中にこそ流れているものです。

AI技術を活かして新しいフロー型のナレッジマネジメントに取り組むことにより、Workplaceが掲げる「働く人の知恵と繋がりを企業の力に」というビジョンの実現につながると考えています。

このような背景のもと、4期目のFKBBの取り組みがはじまりました。

▲4期目の取り組みを通じて誕生した、ナレッジ活用のための対話型AIエージェント。

全社員の7割が活用する対話型AIエージェント「わく猫」

—— 対話型AIエージェント「わく猫」の概要を教えてください。

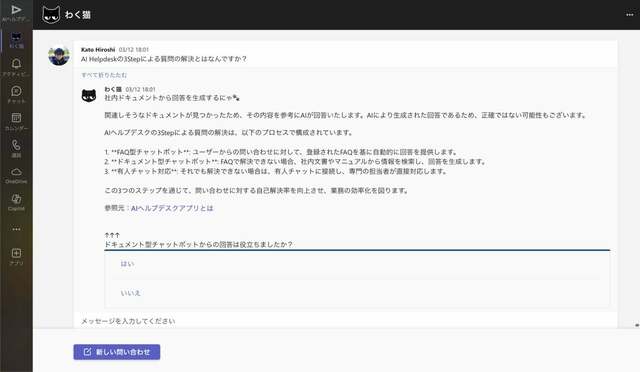

加藤:「わく猫」は、Workplace社内のナレッジが集約されている対話型AIエージェントです。各プロダクトの仕様書やミーティングの資料などから、社内用語、カルチャーの変遷、社員一人ひとりの自己紹介まで、さまざまな情報にアクセスすることが可能です。

あらかじめ登録したFAQに基づいた回答が第一段階、ドキュメントで回答を生成するのが第二段階で、最適な返答ができなかった場合はそれぞれの担当者につなぎ、直接質問ができる設計になっています。

—— 新たなナレッジはどのように蓄積されていくのでしょうか。

加藤:リリース時点で約500件の社内資料を登録しており、さらに各部門ごとの担当者が新たな資料をアップロードできるようになっています。

また問い合わせの履歴から、各担当者が新たなFAQを登録することもできますし、有人対応した問い合わせの会話内容を分析して、「このようなFAQを登録すると、関連する質問件数がこれだけ減ります」と、システム側が提案してくれる機能も搭載しています。

—— 現時点で、社内にはどの程度浸透していますか?

加藤:リリース当初の月間アクティブユーザー数は全社員の16%ほどでしたが、その後の施策によって大幅に向上し、2025年3月時点で72%に達しました。およそ7割の社員が、月2回以上「わく猫」をユーザーとして利用してくれています。

既存の対話型AIエージェントを統合し、ナレッジの利活用に関する課題を解消

—— ナレッジを集約した対話型AIエージェントのアイデアに至るまでに、どのような経緯がありましたか?

加藤:他にもいろいろとアイデアは出ていたのですが、手段を先に検討するのではなく、そもそも今のWorkplaceの社員がどのような課題を抱えているのかをリサーチするところからはじめました。そこで見えてきた課題の一つが、社内に散在するナレッジへのアクセスのしにくさ、検索性の改善だったんです。

野中:私たちは3人とも2024年に入社したばかりで、どんどんアップデートされていくプロダクトの情報をキャッチアップしたり、必要なナレッジを探したりするのに若干苦労していた当事者でもありました。そうした体験を、このプロジェクトを通して解消したいと考えました。

—— PKSHAグループ全体で利用している「Minsky」をはじめ、すでに社内には複数の対話型AIエージェントが存在したかと思います。今回、新たに「わく猫」を設計するにあたり、役割のすみ分けはどのように検討したのでしょうか。

坪郷:ユーザー側の選択肢が多すぎることは望ましくないので、それぞれのツールの利用目的を明確にし、何をどこまでできるようにするのか、機能をどこまで絞るのかは、初期段階で重点的に議論を重ねました。

加藤:Minskyはバックオフィス領域をカバーする対話型AIエージェントなので「わく猫」とは役割がそもそも異なりましたが、Workplaceの各部署が独自に作成していたものも複数ありました。それぞれの管理者とコミュニケーションを取って検討した結果、今回は最終的に3つの対話型AIエージェントを「わく猫」に統合しています。

「わく猫」の操作画面。質問すると社内ドキュメントを読み取り回答してくれる

「みんなで育てる対話型AIエージェント」で、ナレッジマネジメントの土台を形成

—— 新たなツールを社内に浸透させていくにあたり、どのような施策を行いましたか?

野中:この対話型AIエージェントを社内で十分に活用していくためには、社員自身にユーザーとして利用してもらうだけではなく、新たなナレッジとしてFAQや関連資料を登録するアクションも必要となります。

そのため対話型AIエージェントの名称を決めるところから投票を募るなど、社員をいかに巻き込むかは最初の段階から強く意識していました。

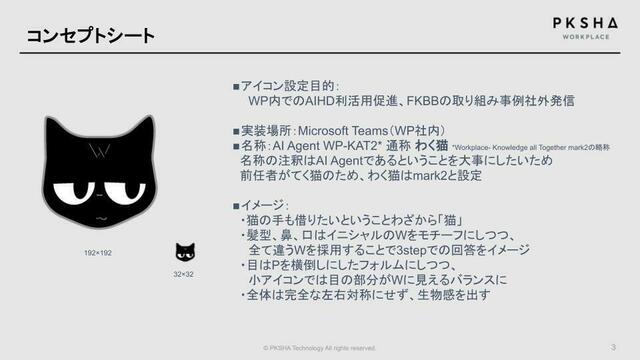

坪郷:「みんなで育てる対話型AIエージェント」というコンセプトのもと、ロゴなどのデザインも親しみやすさにこだわって制作しました。

加藤:今後、ドキュメントを登録するアクションをさらに増やしてわく猫を賢く育てていくためにも、まずはユーザーとして便利に使えるツールであり、社内の問題解決に役立つ体験を重ねてもらうことを重視しています。

—— 現在の運用状況を見て、どんな手応えを得ていますか?

坪郷:組織内に蓄積されてきたナレッジを改めて集約し、それを利活用していくための土台作りを一歩前進させることができたように思います。

社内で発生する質問・問い合わせ内容を可視化する仕組みも構築したので、潜在的な課題を発見する足掛かりにもなるのではないかと期待しています。

野中:改善ポイントはまだまだあるのですが、およそ7割の社員が利用してくれるようになり、AIヘルプデスクを利用したナレッジマネジメントのベースはある程度、社内に浸透させられたと思っています。

社員自身が自社プロダクトのユーザー体験を積み、理解を深めていく機会を提供できたのも良かったですね。

加藤:最近は、Workplace以外のグループ会社から「自分たちもナレッジ活用を進めたい」「わく猫を使ってみたい」と声をかけていただく機会も増えています。FKBBの活動が、着実に社外にも広がっているのを感じます。

異なる専門分野を持つメンバーが集い、それぞれの力を発揮

—— 今期のFKBBの活動を通じて、どのようなバリューを体現できましたか?

加藤:Workplaceが大切にしているバリューの一つに、「Professional orchestration for multi specialty. 自身と他人の専門性を繋ぎ、"ならでは"の価値を創ろう」があります。それぞれ異なる専門分野を持つメンバーが集まって、それぞれの力を発揮した「わく猫」の開発・浸透施策は、まさにこのバリューを体現できたプロジェクトだったと思います。

セールスエンジニアがシステム構築に取り組み、社員への浸透施策を進めていくプロセスではCXチームの知見が活き、デザイン面ではマーケティングのスキルを持ったメンバーの力を借りるなど、多くの人の力を結集して前に進めることができました。

—— 今後「わく猫」の運用を継続していく中で、組織内のナレッジマネジメントがさらに進化すると同時に、対外的な展開も期待できそうですね。本日はありがとうございました。