YKK APでは、年齢・性別・学歴・国籍・障がいの有無を問わず様々な社員が活躍しています。社員一人ひとりがその個性や能力を十分に発揮できる会社を目指して、ダイバーシティ&インクルージョンを推進しています。今回はダイバーシティ&インクルージョンの取り組みテーマの一つである「仕事と子育て」について、ダイバーシティ推進グループの矢野 雅子が取り組んでいる制度や研修について紹介するとともに、育児休業を取得した経験のあるエクステリア商品の営業を担当している袋井 文雄(6歳・1歳の親)と、リフォーム商品の営業を担当している平田 菜摘(5歳・2歳の親)に、休暇取得時の不安や復職後の働き方などについて聞きました。

矢野 雅子(やの まさこ)

人事部 人事戦略室 ダイバーシティ推進グループ長

1998年入社。エクステリア商品開発などを経て、2021年より人事部ダイバーシティ推進担当、2024年度からグループ長。女性活躍推進、両立支援制度、障がい者、性的マイノリティを主に担当している。現在、9歳の子を持つ親

袋井 文雄(ふくろい ふみお)

住宅・エクステリア統括本部 エクステリア支社 東京支店

2009年入社。YKK APエクステリア(株)へ出向。2023年からエクステリア支社 東京支店へ配属。エクステリア商品の営業を担当している。現在、6歳と1歳の子を持つ親。

平田 菜摘(ひらた なつみ)

住宅・エクステリア統括本部 神奈川支社 リノベーション営業推進部

2013年入社。ショールーム品川(現:体感ショールーム)などを経て、2024年から神奈川支社 リノベーション営業推進部へ配属。リフォーム商品の営業を担当している。現在、5歳と2歳の子を持つ親。

■ 同僚への業務負荷が不安要素のトップに。男性が育児休業を取得できない理由

― まず、育児休業を取得した期間・きっかけを教えてください。

(袋井)第2子誕生に合わせて、3か月間の育児休業を取得しました。

第1子の時は育児休業を取るという感覚がなく、取得はしませんでしたが、第2子のときは男性が育児休業を取るという選択肢も考えられ、共働きということもあり、育児休業を取得しました。

(平田)第1子の時は10か月、第2子の時には13か月取得しました。第1子の出産時は、早く職場に復職したいという思いもあったので、1年以内に復職することにしました。いずれも産前産後休暇に合わせて育児休業を取得しました。

(矢野)YKK APでは、2023年度実績で女性の育児休業取得率は100%ですが、長期的なキャリア形成において、女性活躍推進の観点で課題があると考えています。

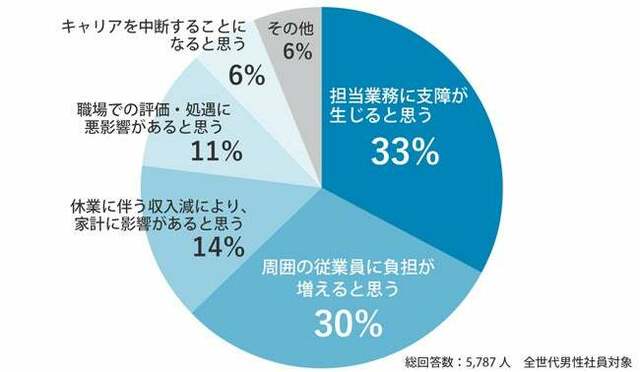

一方で男性の育児休業の取得については、取得率は高いですが、まだ取得ができていない人もいることが課題です。そこで、男性の育児休業取得に関して男性社員にアンケートを取ったところ、「取得したいけど、取得できない」理由の1位・2位は業務に関する内容でした。「担当業務に支障が生じてしまう」や「周囲の従業員に負担が増えてしまう」というものです。アンケート取る前に、一番多くなると想定していた内容は「休暇に伴う収入減により、家計に影響が出る」という理由でしたが、実際は業務の面が課題ということを実感しました。

2023年YKK AP仕事と育児の両立に関するアンケート

「お子さんが生まれた場合に育児休業を取得したいですか?」の問いに対し、

「取得したいが、実際には取得できないと思う」と回答した人にその理由を聞いた

― 袋井さんは育児休業を3か月とられたということで、取得する際にはどういった不安がありましたか?

(袋井)私も支社メンバーに業務負荷をかけてしまうという点が不安でした。育児休業を取得したタイミングがちょうど部署異動した年で、慣れていないエリアのお客様への説明や、社内での業務の引継ぎ等を心配しました。また、異動後の部署が少人数であったため、自分の業務のほとんどを支店長に引き継ぐことになり、申し訳ないという気持ちが大きかったです。

支店長から関係部署への業務連携や、お客様に対する様々な働きかけもしていただき、そのおかげで同僚やお客様からも理解を得ることができ、安心して休むことができました。支店長にはかなり負荷をかけてしまったと思いますが、育児休業中も仕事の連絡がくることもなく、業務を引き継いでいただいたことに感謝しています。

(矢野)上司が率先して取得しやすい環境を作ってくれたのは、とても心強いですね。

■仕事と育児の両立を助ける、復職後のサポート制度

― 次に復職後の話も教えてください。

(矢野)育児休業取得後の復職への課題としては「働きがい・働きやすさ」という観点があります。子どもが産まれると、仕事と子育ての両立になるので「働きがい・働きやすさ」の考えや感じ方も変わると思っています。女性は産前産後休暇と合わせて育児休業を取る流れが一般的なので、取得自体に抵抗はなかったと思いますが、平田さんは復職に不安などはありましたか?

(平田)第1子の時は、復職時期がちょうど神奈川支社が新設されるタイミングだったので、復職後の業務のイメージができておらず、不安を感じました。しかし、実際には、ゼロから支社を立ち上げる業務に携わることができ、やりがいを感じました。

第2子の時は、仕事と育児を両立し、仕事にはしっかり向き合いたいと考えていたので、第1子の際の経験も活かして、仕事と子育てにメリハリをつけて働いています。

(矢野)不安なこともあったようですが、結果的に平田さんのキャリアに活かせていることは今後も自信になりますね。

YKK APでは育児休業からの復職後、仕事と育児の両立をサポートするための「両立支援制度」があります。例えば、働く時間を調整できる短時間勤務や時差勤務、フレックス勤務等があります。また、子どもの急な病気や学校行事に利用できる「子育て看護休暇」では小学6年生期末まで、1日または時間単位で年間15日間休むことができます。

ほかにも、育児休業中のキャリアへの不安に備え知識習得やスキルの維持・向上を行うことのできるワークシフト研究所の「育休復帰ウォーミングアッププログラム~ママ・パパのつながる場~育休プチMBA」(以下、育プチ)を、2023年に福利厚生として導入しました。このような外部研修を取り入れることで、他社の方とも交流できる場を設け、学びを深められるようにしました。育休中でも学びたいという意欲を持つ人や、どうしても孤独になりがちで社会とのつながりが薄れてしまうという悩みを持つ人の支援が目的です。

― 平田さんは実際に「育プチ」に参加されていましたが、いかがでしたか?

(平田)面白かったです!育プチへの参加は初めてでしたし、ケーススタディをもとに参加者同士でディスカッションする時間もあり、自分自身に落とし込みながら学ぶことができました。例えば「復職後の主人公が残業できないがために、社内でトラブルが発生し始める」という内容に対して、「自分が主人公だったらどうするか」「部門長はどう思っているのか」等を話し合う流れです。こちらのケースは自分に重ねてイメージしやすいものでした。子育てしているとじっくり考えるという時間もとりづらい状況だったので、そういった意味でも良い機会になりました。

(矢野)実際の参加者の声を聞く機会は少ないので、社内担当としても「面白かった」という意見が聞けてうれしいです。

YKK APでは2015年頃から女性社員のキャリア開発支援プログラムとして「APWoman キャリアアッププログラム(通称:マドキャリ)」を行っております。「マドキャリ」は、キャリアデザイン研修などの各種研修や社内交流会の実施、マドキャリメンター制度の運用など、参加者の長期的なキャリア形成に向けた支援を行っています。

マドキャリの様子

― 平田さんは「マドキャリ」へも参加していますが、いかがでしょうか?

(平田)上司からの声かけがあり、第2子の育児休業後から参加しています。様々な部署や立場のメンバーが集まるので、自分とは違う仕事に対する想いや目指すキャリアを聞くことができ、とても新鮮です。支社には男性が多く、女性が一同に集まる機会もないため、そういった環境も楽しみながら参加しています。

(矢野)ぜひ今後も、平田さんのキャリア開発として取り組んでほしいと思います。

― 袋井さんは、仕事と子育てのバランスはいかがですか?

(袋井)育児休業後はワークライフバランスを意識しています。早く帰宅できる日は、子どもをお風呂にいれるなど、自分ができる育児を妻と分担して行っています。長男が遊んでいる小さいおもちゃを口に入れてしまうなど、何かと目が離せない時期なので、育児を二人で協力する体制が大事だと感じます。

(矢野)目がはなせない年齢の子どもがいると、家族の協力体制は大事ですよね。

育児休業を取られて、ご家族の反応はいかがでしたか?

(袋井)育児休業を取得したことで一番喜んでくれたのは妻です。出産して終わりではなくそこからが大変な時期なので、不安な時に夫婦で一緒に育児をすることは気持ちの面でも大切だと感じています。

■男性育休取得率は67.7%に上昇。さらなる推進活動として「妊娠体験」や「IKUKYU.PJT」参画も

(矢野)YKK APでは、「育児休業に関する法律(育児休業法)」が制定された1991年に、育児休業制度を制定しました。2023年時点で、女性の育児休業取得率は100%に対し、男性の育休取得率は67.7%です。2009年の男性の育児休業取得率は1.5%だったので、当時に比べると取得率は上がっているものの、女性の取得率に比較するとまだ低い状況です。

一方で、「子どもが生まれたら育児休業を取得したい」と考える20・30代の男性社員は約8割いますので、どうしたら取得できるか試行錯誤しています。

取得しやすい風土づくりの一環として、2024年には新任部長職に対し妊娠体験を行いました。体験を通して「一緒に働く女性で妊娠されている方には、適切な配慮をする」ことや「一緒に働く男性には妊娠中の妻のために早めの帰宅を促すことや育児休業を取得することをお勧めする」など、妊婦への理解や部下への“声かけ”の重要性を感じてもらいました。女性社員や奥様へのフォロー、日頃の業務の見直しの必要性など、参加者から「さまざまな気付きがあった」とコメントをもらえました。

― 袋井さんが取得された際、周囲のサポートがあったとのことでしたが、具体的にどのようなサポートがありましたか?

(袋井)取得する2~3か月前に、まずは支店長へ相談しました。すると支店長はすぐに統括部長に話を通すなど、関係各所に働きかけをしてくれました。そこから引継ぎに関してどうするかという具体的な話をしていきました。担当しているお客様へも育児休業期間の対応について、書面や対面でしっかり伝えてもらい、協力的なサポート体制を構築してくれました。

お客様からの子育てに関する理解もあり、現在もみなさんにサポートしてもらいながら、仕事と育児の両立ができています。

(矢野)お客様からも、そういった理解があるのはありがたいですね。

YKK APでは、2024年から積水ハウス株式会社が取り組む「IKUKYU.PJT」に賛同しています。こちらは「日本でも男性の育児休業取得が当たり前になる社会にしていこう」という取り組みです。YKK APとしても、男性育児休業取得を推奨する取り組みを通して、社会全体の中で男性育育児休業が理解を得られる状況になることを期待しています。

■取得率100%は目標ではない。希望する人全員が当たり前に取得できる環境を目指して

(袋井)育児休業について真摯に対応をしてくれる会社で働いていることは、仕事と会社に対しても前向きな意見が多くなると思います。自分自身、親身になって対応してもらい、会社に対しても感謝の気持ちや、会社に貢献したいという気持ちがより大きくなりました。

部署によっては相談できる人がいない、相談しにくいという人もいるかもしれません。しかし、男性だから・営業職だからと育児休業が取得しにくいというイメージが先行せず、誰でも気持ちよく休暇を取得できる風土がより広がっていけば良いと思います。私の周りの同僚が育児休業を取る時には、積極的に協力したいです。

(矢野)男性の育児休業の取得率が低い営業職の中でも、袋井さんのように仕事と育児の両立ができている事例は、今後の取得しやすい環境づくりに繋がっていくと考えています。

YKK APでは男性育児休業取得率の100%を目指しているのではなく、取得したいと思う男性全員が当たり前に取得できるようにしていけるような風土を作りたいと考えています。

(平田)女性の産前産後休暇・育児休業となると、1年ほど休むのが社会的にも定着してきているのと、妊娠がわかってからの引継ぎだったので部署としても余裕をもって準備してもらえました。

妊娠中のつわりでお客様のもとに行けないときや、会議に出席できないこともありましたが、そういう時は同僚にも理解してもらい、助けてもらいながら業務を行っていました。

(矢野)理解が得られる職場環境は、働きやすさにも繋がりますね。

(平田)夫と育児を分担して行っているため、2024年からはフレックス勤務を活用して、子どもの送迎時間を調整するなど業務時間を調整できるのもありがたいです。急なお休みをすることになるなど、仕事と子育てを両立するには、できることとできないことがどうしても出てきます。でも、そのような仕事への制約があるのは子育てしている人だけではありません。YKK APで働く人全員が働きやすいと思える環境ができていくと良いなと考えています。

(矢野)仕事と育児を両立することで、タイムマネジメント力が付くと言われることもあります。育児での経験は仕事へも活かせることがあると考えています。

ダイバーシティという言葉は“多様性”という意味で、人はみんな違っていて、それぞれの価値感があり、それは当たり前だと考えています。YKK APでは“個人の違い”を互いに認め合い尊重し合うことで、新しい価値創造ができるダイバーシティ&インクルージョンをこれからも推進していきます。