▼ 化粧品の中身のアップサイクル先駆者として創業

役目を終え、廃棄されてしまう化粧品の中身をアップサイクルする先駆者として、株式会社モーンガータは、2019年9月20日に創業しました。化粧品から、絵の具・印刷インキ・樹脂・建材・塗料・紙再生ボードなどの様々な色材へアップサイクルする技術だけでなく、モノ・コト・ヒト・お金が好循環していける仕組み自体を構築し、生活者・企業・環境・社会の四方よしで持続できる未来を着実に醸成していくことを掲げています。

5周年を迎えた今、コスメロス*1に対する先駆者としての実績やストーリー、そしてかける想いや価値観についてお話したいと思います。

*1 コスメロスとは多くの化粧品が使い切れずに廃棄されている課題のことを指します。

▼ 何気ない姉弟(生産者と消費者)間の「化粧品廃棄」という共通点が創業のきっかけに

元々、代表取締役である田中 寿典(以下、「私」)は、大手化粧品メーカーの研究開発職に従事していました。また、共に創業した取締役である実姉の田中 麻由里(以下、「実姉」)は、雑貨関連の仕事に就いていました。

私自身は、化粧品メーカーにおいて日々製品を開発する中、自身が開発したものが化粧品ユーザーにより使い切れず捨てられてしまうことの現実に悲しみを覚え、且つ開発業務の中で、品質担保やサンプルワークのために自身が廃棄してきた化粧品の中身に対して罪悪感やもったいなさを感じてきました。

一方で、私が実家に帰省した際に、実姉が化粧品ユーザーの一人として、使い切れない自分の化粧品を遊びの一環で、雑貨やアートの要素に取り入れられないかトライしていた姿を今でも思い出します。「あぁ、本来の使用方法でなくても、使い切るためのこういうアプローチもあるんだ!」という視座を得たように感じます。

▼ 捨てられない化粧品を「ジブンゴト化」で新たな価値へ。共感を生む再活用の方法

化粧品には、きれいになる・可愛くなる・清潔感をもたらすなどの外装的な魅力と、それを身に着けた人が自信・躍動感・楽しみなどの内面的な心の豊かさをもたらす魅力があると思っています。しかも、購買した際やプレゼントとしてもらった際の思い入れや思い出が付随している、特別なプロダクトであるとも思います。

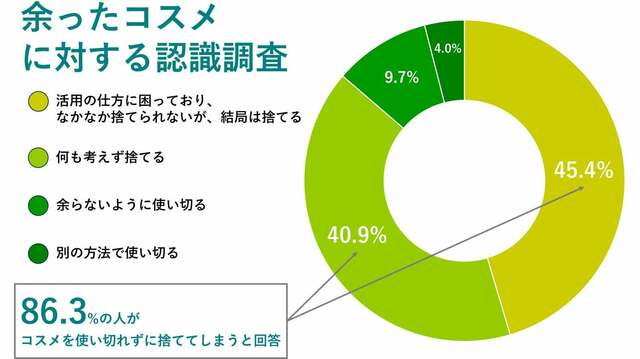

そんな化粧品を使い切れずに捨ててしまうというユーザーは実に86.3%にのぼり、半数以上の45.4%は罪悪感を抱えなかなか捨てることができずにいます。

余ったコスメに対する認識調査 (朝日放送テレビonnelaにおける当社独自調査) 調査人数:5,423名、 期間: 24 時間 (2021/6/22~6/23)

もちろん、捨てる予定の化粧品を何かに有効活用される取り組みがあれば、それに参加してみるというのも一つの手段であると思います。しかしながら、ユーザー自身が持っている思い入れのある化粧品を、自分自身で何かに変える(以下、UX=User EXperience)方が個々人の中での『ジブンゴト化』に繋がり、より罪悪感の軽減(ギルトフリー)に寄与できると考えたわけです。さらに、UXによるジブンゴト化は、消費自体に対する意識の向上にも貢献できるのではないかと考えます。

▼ 使い切れないコスメを色材へ変える特許技術。家庭で簡単DIYを実現する『magic water』の新体験

私自身のネーミングセンスを疑うくらい、怪しい名称ではありますが、自社の特許技術として、粉末化粧品を水に溶ける色材へと変えてくれる特殊な溶液『magic water』を生み出しました。これがあることで、お家で簡単にユーザー自身の手で自分のコスメから絵具や様々な雑貨創作行為に使える色材に作り変えることができるようになりました。つまり、パブリックに回収することなく、体験を介して楽しみながら家庭内消費していける仕組みを構築したわけです。

【安心して使用できる『magic water』の特徴】

●医薬部外品原料規格に合致した化粧品原料のみを使用

●界面活性剤を使用せずに水への馴染みを向上

●当社が処方開発し、製造を化粧品OEMメーカーに委託

●化粧品製造と同じラインで製造し、化粧品と同じ品質担保

これにより、化粧品の安全性を維持したまま「コスメ+コスメグレードの溶液」でできる色材をユーザー自身の手でDIYできるようになりました。

▼ 自社技術によって新たな資源に。大手化粧品企業16社との信頼性構築により独自事業へ結実

化粧品バルク(中身)自体、薬機法の下で製造されており、一般的な工業の法規制(化審法、PRTR法、毒劇法) などを既にクリアしているため、材料としての有用性が高いです。 また、化粧品バルクは基本的に、汗で落ちないようにするために粉一つひとつが油でコーティングされています。それらバルクに対する、弊社magic waterの加工処理の有無により、化粧品由来の親油・親水の両資源を保持することができ、様々な領域に幅広く応用できるようになりました。

現在では、16社の大手化粧品企業より、余剰な化粧品バルクやバルクを構成する単一原料を弊社のみが有価物として買い上げることができており、これが資源確保の点で競合優位性に繋がっています。ここで、有価で弊社が買い上げていることには、理由があります。それは、各社とのWin-Winの互恵関係構築と、法令順守のために廃棄物を原材料としないようにするためのリスクヘッジです。

また、化粧品バルクや単一原料は、廃棄予定と言えども各社のノウハウの詰まった知的財産の塊です。そのため、化粧品企業は第三者へとバルクや原料を提供することに抵抗感があります。そのような市場環境の中、弊社はしっかりと社会的信頼性を確保することで、取引先からの信頼を獲得し、現在の事業へと結実させてきました。

この技術と資源を活かし、創業後すぐに、magic waterやそれを付属させたキット「SminkArtキット」、そして絵の具や雑貨用色材として多用途で楽しめる化粧品由来の粉末色材「SminkArtときめくペイント」をB to Cプロダクトとして販売しています。

ただし、B to C向けのアートやホビークラフト領域では事業収益性を確保する上では、不十分であると創業当初より想定していました。そこで創業間もなく、B to B向けに化粧品の中身から工業素材を開発することに着手してきました。

▼ 化粧品から工業資材へ。協業で広げる印刷インキ、建材、文具、アクセサリーなどの新事業

●

●UPCYCLE TOKYO合同会社や株式会社ワーズウィズとの『アクリル樹脂』

●大手ゼネコンとの『建材』

●工業塗料メーカーとの内外装の『塗料』と『金属への粉体塗装』

など、自社と他社の技術と資源を融合することで、化粧品の中身から様々な工業用素材を生み出してきました。

自社プロダクトのみならず、これら工業素材やその技術を企画やイベントへと昇華する取り組みにも注力しています。

▼ 使い切れない化粧品が雑貨や空間演出に変わる。商業施設や行政と展開する体験型イベント事業

お客様が持参した使い切れない化粧品をその場で様々な色材に変えて、生活雑貨を創作したり、商業施設の空間を演出したり、オリジナル化粧品パッケージをつくったり、と様々な『コト化』も展開しています。

つまり弊社は、使い切れずに廃棄されてしまう化粧品に対して、

●B to Cにおける家庭内消費ツール

●B to Bにおける新規開発した工業素材

●B to BにおけるIP

●B to B (to C)における企画イベント

を主軸に事業を展開しており、すでに現在は、LCA(ライフサイクルアセスメント)の観点における廃棄のトレーサビリティやそれに基づくDPPなどの認証サポートや物流の効率化を提供するシステム開発など、業界全体における仕組み創りにも着手しています。

▼ 共感し合える仲間に支えられ成長を遂げた5年間。大規模調達に頼らない、長期視点での事業展開を

スタートアップには、人材・技術・設備、そしてそれを支える資金力が必要となります。また、事業を展開するからには事業のスケーラビリティを考慮し、永続的な収益モデルを構築していく必要があります。経営者として、私自身もその点をしっかりと熟考しながら、この5年間を過ごしてきました。

一方で、様々な起業家やスタートアップ企業を私自身の目で見てきました。その中には、純粋な気持ちで始めた事業がいつの間にか、外部資本が入ってきたことにより利潤追求第一にならざるを得なくなってしまっているケースが散見されます。

企業のステークホルダーを考えた時、もちろん自社が潤い、社員や株主へと還元する必要がありますが、本来、事業は生活者や社会のためのものであるとも言えます。CSRに対する考え方においても、CSVだけを最大化させていこうとする企業は、主に「社会に対するポジティブな影響を大きくする」という部分にしか寄与しておらず、CSRの定義における「企業が与える悪影響を軽減する」という企業が与えるネガティブな要素を無視していることになります。

こういった企業は短期的に大きくなれても、中長期的に生活者や社会を巻き込んで共感性を高めていくことはできないと考えています。価値観の変遷が早い中、マーケティングにより表層的な課題を見つけ、ソリューションを提供していく時代でもなくなっており、企業はその課題の裏にある人の気持ちに寄り添った事業を展開しなければならないと、より一層感じています。

●株式会社モーンガータは多くの共感者を集め、株式会社アイスタイル創業者である山田メユミ氏や元取締役の佃慎一郎氏にも株主兼アドバイザーとして参画いただいています。

●

▼ 『廃棄ゼロ』という理想を超える。楽しみながら100%有効活用する新しい持続可能な未来づくり

店舗で並ぶ商品には梱包材があるように、生産と消費がある限り廃棄がゼロになることはないと考えます。また、環境負荷に対する取り組みも、「楽しさ」や「面白さ」などのやりがいに繋がる要素がないとなかなか継続できないと感じます。「楽しい」や「面白い」という市場価値が持続性を生み、楽しんで継続していたことがいつの間にか、自然な形で持続可能な社会に繋がることが望ましく、SDGsやサステナビリティは結果論であり、謳うためのものではないと、当社は考えています。

つまり、『廃棄ゼロ』というネガティブな要素から入る考え方から脱却し、既に生み出されたモノ(生産されたモノ)を使い切れずにそのまま廃棄するのではなく『楽しみながら、100%有効活用する』 というポジティブシンキングが大切であると考えます。

▼ 「感性」が選択肢を創る力になる。枠組みにとらわれずWell-beingを追求する新たな価値観と事業展開

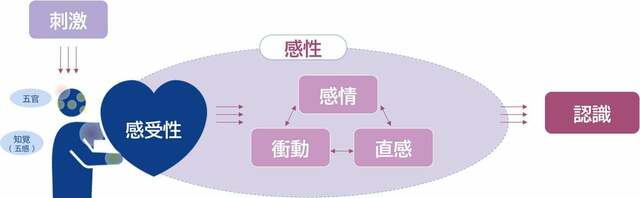

いきなり、『感性』というワードが出てくることに抵抗感を覚える人もいるかもしれません。抽象的な感性という表現を使うなんて「すごく怪しい」や「意味が分からない」という気持ちにすらなるかもしれません。私が言及していることに対するその気持ちこそがまさに感性であり、そういった感性があるからこそ、「自分だったら怪しい発言は控えよう」や「もっとわかりやすく人に伝達しよう」という選択肢が生み出されます。

つまり、感性は、今まさに何を感じ生きているかということで、現代人にとっては意識してみないと認識できない受容性で、必ず個々の感性を介して、人間は選択肢を創り出し、振るまっています。

大衆的な流行りや考え方に惑わされることなく、自分自身が、好きなことや嫌いなことでもいいので、何に興味が有るのかを知りそれに対して自身が行動する。それを体現できたときに人間は充足感を感じ、生きていく活力を得るのではないかと考えています。そのためには、感性から創出した自身の価値観や考え方を披瀝する場所や機会が無ければならず、さらにそれを受容し尊重する環境が無ければなりません。

そこで、様々な企業にて研修や講演において、当社事業を立ち上げる際のストーリーテリングをきっかけに、「感性」や「枠組みにとらわれない考え方」について触れ、あらゆる企業におけるインナー環境を整備するためのディスカッション機会も多く頂戴しています。

現に、当社事業自体が、「薬機法という法律上、化粧品を化粧品として再生利用できないのであれば、コスメの枠組みや固定観念にとらわれず、様々な色材へと変えていこう」という考え方を実践しています。

このように、環境の視点からのサステナビリティだけでなく、倫理・人権・企業環境・消費者の懸念などを含めた人に対しても焦点を当て、Well-beingに繋がる取り組みも当社事業を介して展開しています。

▼ 化粧品業界の好循環モデルを構築し、技術力と共感をつなぐハブとなる。株式会社モーンガータの使命

化粧品の研究者として商品を開発し提供してきた技術を化粧品の有効活用に活かすことと、開発途上で廃棄してきた自責の念を私自身の中で軽減することで、私自身が豊かな人生を歩めます。また、社会人としての私を化粧品業界に育てて頂いた感謝の気持ちも強く、日本の化粧品業界に恩返しをしたい思いも強く持っています。

世界最大の国際化粧品技術者会連盟「IFSCC」でも、日本の化粧品技術と経済的貢献度は世界1位*2であると評価されていますが、近年の市場を鑑みると、販促力は外資に引けを取っています。品質の保証や法令順守という点で、外資よりもしっかりと保証し、遵守している日本企業は、開発期間に時間がかかり、外資のように短スパンで開発しトレンドを創り出していくことが難しい環境下にあるわけです。

*2 2024年1月、当社調べ。引用元:

しかしながら、そのようなことを理由に地団太を踏むことはできないため、私自身が培ってきた技術・多角的視点・恩返しの気持ちで以って、日本の化粧品業界の新たな魅力として、日本特有のコスメ再生利用スキームを形成していきたいと考えています。

一方で、化粧品各社には依然として競合意識が根強く残っています。どこかの企業が実施したことは、二番煎じになりたくないために、同じ道程をたどることはしません。サステナブルな取り組みについても同様のことが言えます。そのような市場環境では、たとえ大きな企業であっても、真にグローバルに戦える企業はなかなか輩出できません。ここで、私、そして株式会社モーンガータがハブとなり、各社とのバランスを考慮しながら業界全体の取り組みとして好循環モデルのコスメ再生利用スキームを醸成していかなければならないと感じます。

人にとっても、企業にとっても、社会にとっても、環境にとっても負荷が少なく、持続的で共感性を獲得していける仕組みのハブとなり、自然な形で存続していける環境を整えること、それがモーンガータ社に託された使命なのではないかと考えています。

---

前回のストーリーはこちら。