一般社団法人 発達凸凹アソシエーションが2022年9月にスタートした、発達障害・グレーゾーンの子ども専門オンラインイラスト教室子どもデザインアカデミーは35名の子どもたちとともに1周年を迎えました。

このストーリーでは、自身も自閉症の子どもを持つ1人の母親である代表理事の 伊藤真穂が、発達障害・グレーゾーンの子どもに限定したスクールの立ち上げからの11年間を、発達障害の子どもならではのおもしろエピソードを交えながら振り返ります。

ある日突然、障害児の母になる

私が2010年に産まれた次男の成長が、他の子と違うと気づいたのは2歳を過ぎた頃でした。

言葉がでない、オムツがとれない、友達と遊べない、着替えができない...保育園で指摘を受け、医師の診断を受けたのは3歳の時でした。

私はある日突然、自閉症の子どもを持つ母親になりました。

「普通の子」にしたかった幼児期

その時の私は、子どもをなんとか普通の子にすることしか考えていませんでした。

あらゆる情報を調べ、たくさんのお金をかけ、言葉の出ない息子をなんとかしゃべらせようと必死でした。

何度同じことを教えても、どんなに努力しても、息子は同じ年齢の子とどんどん差がついていきました。

不安と焦りから息子を怒鳴りつけると息子はそれに反応して大声で泣きました。

「なぜそんな大きな声がでるのに、あなたはしゃべれないの!お母さんこんなにがんばってるのに!」と、マンションの一室でいつも2人で大声でわんわん泣いていました。

息子に知的障害があることがわかったのは、そこからさらに2年後のことでした。

息子は話をしたくても、できなかったのです。誰よりも、私と言葉でコミュニケーションをとりたがっていたのは、他でもない息子でした。

「理解」と「仲間」で発達障害の子育てはうんと楽になる

その後、同じような悩みを抱える親御さんに向け、学びの交流の場づくりをスタートしました。「子どもに何が起きているのか」「子どもが本当は何に困っているのか」を理解することで、発達障害児の子育てはとても楽になります。

そして、母親のメンタルをよい状態に保つことは子どもの状態にも大きな影響を与えることを、身をもって実感していました。

発達障害やグレーゾーンの子育てをしている保護者が「理解」と「集い」の場所として2017年に開講したのが「ママがママを支える」をテーマにした発達凸凹アカデミーでした。

インストラクター制度を導入することで、専門的な知識を身に着け、子育てや支援者としての経験をベースに、いままさに悩んでいるママたちに向け、様々な形の活動を行えるようにしました。

現在は、全国に150名を超えるインストラクターがいます。

インストラクターの中には、まだまだ現役で子育てに苦労している方も多くいます。そんな状況で具体的な活動はできなくても、定期的なサポート会、勉強会、交流会を通して、インストラクター同士が支え合える場所にもなっています。

できないことに目を向けるより、できるところを伸ばす

保護者の支援を目的とした発達凸凹アカデミーの次のステージとして、発達障害やグレーゾーンの子どもたちに光を当てたいと考え、2022年9月に開講したのがオンラインイラストスクール「子どもデザインアカデミー」です。

これまでたくさんの保護者の方と関わってきて感じるのは、私も含め親としては「できないところをできるようにする」ことに目を向けがちだということです。

しかし実際に子育てをする中で

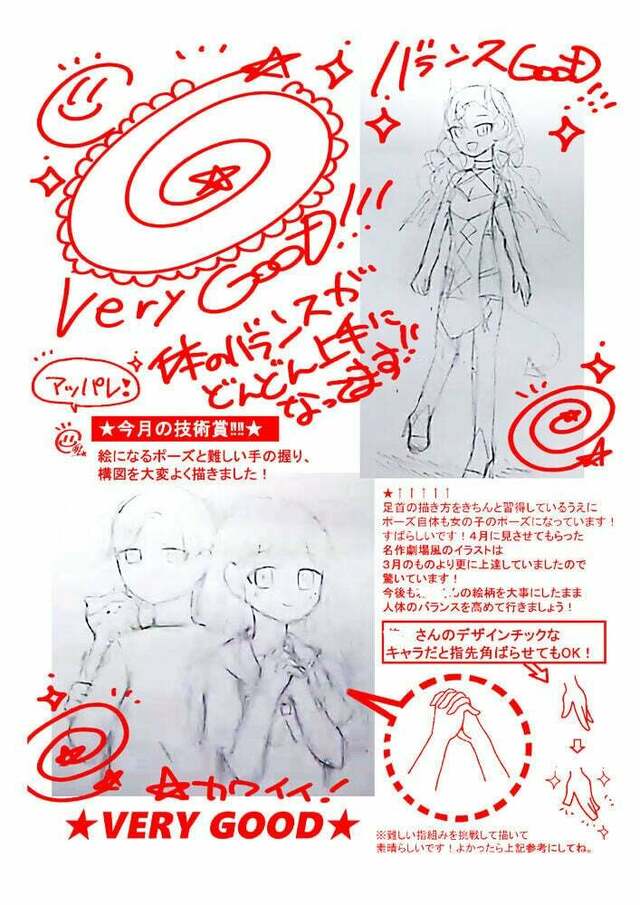

「できたことを認めてもらう」「好きなことを思いっきりやりぬく」

という経験を積み重ねることで、子どもは自分に自信がつき、苦手なことや課題を自分でクリアしていけることがわかりました。

だからこそ、客観的にその子のいいところに注目できる第三者の存在が、子どもにとって非常に重要になります。

発達障害やグレーゾーンの中には、絵を描くことが好きな子が多くいます。まずは、イラストを教えるスクールをやってみよう!と思ったのが、2022年3月のことでした。

たった2週間で学校を立ち上げる

正直、最初は本当にできるか不安もありました。

私自身、自分の子ども以外の発達障害の子どもと直接関わってきた経験もなく、イラストに関しては素人以下だったからです。

子どもの習い事は数年間通うこともあるし、子どもにとっては一生の思い出にもなります。やるなら長く続ける覚悟が必要でした。

しかし、6月に実施した体験会でその不安は吹き飛び「これはやるべき!」という確信に変わりました。

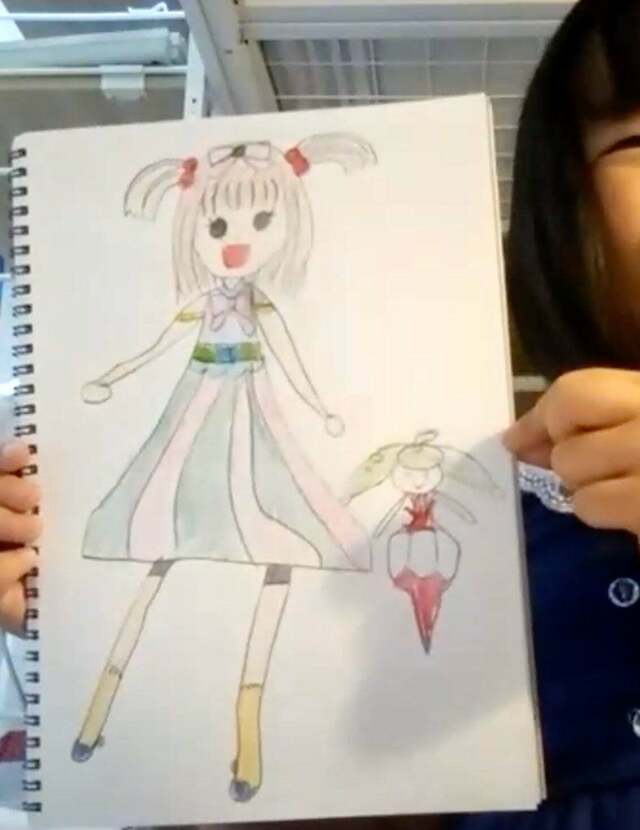

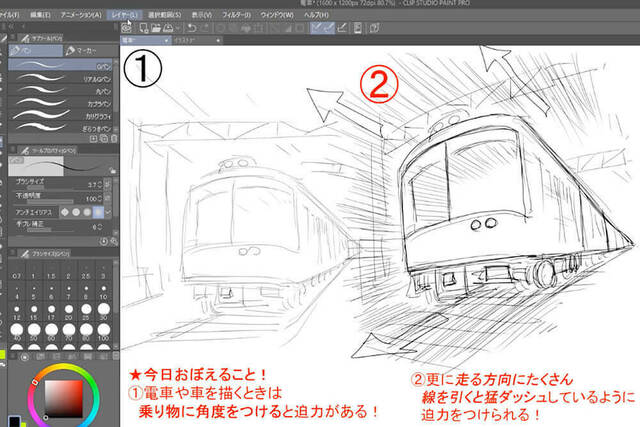

体験会に来てくれた子どもたちは、個性的ではありましたが、プロの漫画家先生が目の前でスラスラと描いていく様子を食い入るようにみたり、夢中で描いた絵を先生に嬉しそうに見せてくれたりしました。

その姿は、とても尊く美しいものでした。

子どもがなにかに夢中になっている姿、嬉しそうな笑顔。そしてそこにいた保護者、先生、スタッフ...全員が幸せな気持ちになったのです。

そこからは本当にあっという間でした。

7月に入ってから2週間ほどで、一気にスクールのベースをほぼ1人で作り上げました。

コンセプト作りやホームページ、講師募集、資料作成、受講生管理システムの導入、体験会に向けての準備などなど...

いま思うと、何かに取り憑かれたような状態で、自分でもどうやって作り上げたのかあまり記憶にありません(笑)

そして、8月に募集を開始して30名ほどの子どもたちが2ヶ月間の体験を受けてくれました。

そのうちの9割の子どもたちが、今も継続して通ってくれています。

個性あふれる子どもたちと手探りの日々

今は先生も子どもたちも慣れてきて大きなトラブルはありませんが、最初はイラストを教える先生も、私たちも、手探りの状態でした。

発達障害やグレーゾーンの子どもたちは、とても彩り豊かです。

・恥ずかしくて画面には全く顔を出せない子

・じーっとこっちを見ている子

・お母さんが横にいないと参加できない子

・ずっとしゃべっている子

・一緒に参加している友達に突然質問をする子

・興奮しながら大声で騒ぐ子

・画面の向こうでずっとジャンプしている子

・授業中泣いたり笑ったり忙しい子

・兄弟げんかを始める子

どの子どもも、素直で、ピュアで、ストレートです。

みんな「それぞれの個性をそのままに生きて」います。

子どもたちが見せる個性的な一面

子どもデザインアカデミーを運営していると、他の仕事では得られない一瞬一瞬が宝だと感じる瞬間が多くあります。

例えば、一般的な人の横顔の描写を学ぶ授業中、天才肌の中学生Aくんが「描けたよ!」と最後に見せてくれたのは「バッタ」の横顔でした。

先生は40分ほどかけて人の横顔を熱心に教えていたので、まさかバッタを描いているとは思わなかったのですが、そのバッタの完成度の高さに笑うしかありませんでした。

また、年齢の近い女の子3人のクラスでは、一人が長期欠席すると、授業後に普段は質問や発言をしない女の子が「先生、私先生に聞きたいことがあるの...」と小さな声で先生を引き止めました。

「◯◯ちゃん、最近きてないけど、どうしたの?」と声を振り絞り、先生に聞いていました。

それまで授業中に、子どもたち同士での会話や交流は見られませんでしたが、心ではつながっていたんだと感じた微笑ましい瞬間でした。

他にも、小学校3年生のBくんは、独自の世界観を持つ子です。

同じクラスの低学年の子にとって、Bくんは絵が上手くてカッコいい憧れの存在。みんなBくんに関わりたくて一生懸命話しかけますが、Bくんはまるで誰もいないかのようにクールでした。

1年近く経った時、そのクラスに新しく、1年生の男の子が入ってきました。

Bくんは、その子の描いた絵を褒めたり、自分も同じ種類の絵を描いてみたり、新しい子を気にかける優しさを見せてくれました。

クールに見えていましたが「人と関わること」を、授業の中で知らず知らずに学んでいたのかもしれません。

「子どもたちの居場所」になる

子どもたちの中には「学校に行けていない...」という子も、多くいます。

友達関係についての悩みを、先生に打ち明ける子もいます。

様々な刺激に敏感で疲れやすい発達障害の子どもたちは、学校に行くだけでクタクタです。平日の夕方の授業では、途中で寝てしまう子もいます。

子どもデザインアカデミーが子どもたちにとって「イラストの学びの場」だけでなく、もっと大きな存在になっていることを、1年経って強く感じています。

眠くても、疲れても、泣いた後でも...「先生!今週の絵を見て!」と言って画面の前に出てくる子どもたち。その姿を見て、この教室が子どもたちの心の支えや居場所になっているんだと実感することが多くあります。

先入観なしで子どもたちに向き合うイラストの先生たち

一番の財産は、イラストの先生方です。

先生はプロのイラストレーターや漫画家です。講師経験がある方もいれば、初めての方もいます。発達障害の特性や苦手なこと、困ったときの対処法などについて基礎研修はしますが、先生は様々な特性を持つ子どもたちに、先入観なしで丁寧に向き合ってくださいます。

感覚の鋭い発達障害の子どもたちは大人のことをよくみていますが、子どもたちはみんな、先生が大好きです。

体験会から感じていたことですが、関わる人全員が幸せな気持ちになれるのが、「子どもデザインアカデミー」の特徴です。

展示会の開催と、対面で学べる居場所作りに向けて

今後の展開として考えていることは、大きく分けて2つあります。

1.展示会の開催

8月に「Tシャツを作ろう!」というイベントを行い、子どもたちの作品をバーチャルギャラリーにて展示しました。子どもたちにも保護者の方にも好評で、今後も展示会を目的とした特別授業など実施していきたいです。いつかリアルの展示会も行っていけたらと思います。

ギャラリー

2.対面で学べる場所作り

発達障害の子どもとオンライン授業は相性がよいと感じていますが、対面で学ぶ良さもあると思います。

子ども向けの教室や塾をされている方が「対面で子どもデザインアカデミー」を開けるように、私たちが培った「発達障害の子どもにイラストを教えていく」ノウハウを手渡していきたいと思っています。

それによって、もっと多くの子どもたちの居場所作りに貢献するとともに、この仕事から得られる幸せの連鎖を多くの方に体験していただきたいと考えています。

ご興味ある方はこちらからお問い合わせください。

▼一般社団法人 発達凸凹アソシエーション

▼子ども向けイラスト教室

子どもデザインアカデミー