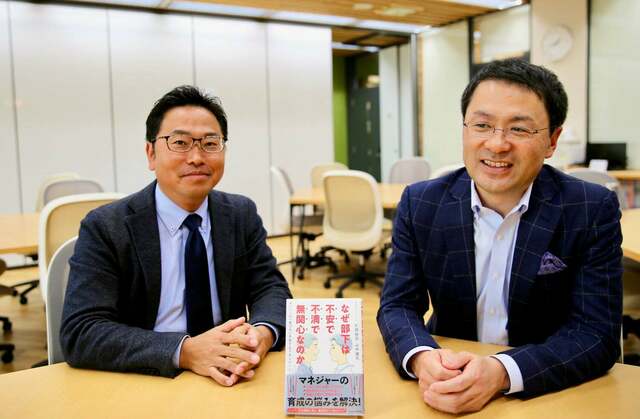

著者の2人(画面左:山中健司氏 右:片岡裕司氏)

昨年10月に日本経済新聞出版からリリースされたビジネス本『なぜ部下は不安で不満で無関心なのか〜メンバーの「育つ力」を育てるマネジメント〜』が、管理職の間で話題になっています。いまどきの部下との向き合い方に関するアドバイスが紹介されている本書は、まさに『現代マネジャーの入門書』とも言えるもの。今回は、その著者である株式会社ジェイフィール代表取締の片岡裕司さんとコンサルタントの山中健司さんにお話を伺いました。

マネジャーの役割は「思考をシフトさせること」。現実社会とのギャップが出版のきっかけに

―はじめに、この書籍を出版しようと思われた背景や理由をお聞かせください。

片岡:キャリアに関して若者の思い込みと実社会とで大きなギャップがあり、マネジャーの役割が変わってきたことが要因です。たとえば、「30歳までに転職しないと市場価値が下がる」など呪文のような常識が世の中にはあふれています。それが本当に必要な場合もあるかもしれませんが、現実社会では必ずしもそうとは限らない。マネジャーがメンバーと本当の意味で信頼関係を築き、パフォーマンスを引き出すためには、「管理者」から「カウンセラー」的な向き合い方が求められるようになってきた。今、多くのマネジャーの悩みはそこにあり、その悩みに応える本を出したいと思ったのがきっかけです。

山中:私もマネジャーに求められる役割がかなり変わってきていると感じています。企業研修や組織開発を通じて現場を見ていると、マネジャーが本当に苦しんでいるなと。最近では、「管理職は罰ゲーム」なんて言われたりもしますよね。ハラスメントやコンプライアンスへの配慮が必要な中で、「1on1をしろ」「キャリア対話をしろ」といったプレッシャーを受け、多重な責務を抱えています。そんな中で、さらにメンバーのキャリアにも向き合うとなると、これは本当に大変です。ですから、マネジャーが少しでも楽になる、いや、単にラクというより「楽しくなる」ための何かしらのきっかけになればいいなと思ったことが大きいですね。

―書籍内で「目標ではなく、目的を決めた方がよい」というアドバイスされていますが、こういった視点はどのような経験や背景から生まれてきたのでしょうか?

片岡:私はキャリアやモチベーションについて社会人向けのMBAコースでも教鞭をとっているのですが、その中で4~5年かけて色々な議論や研究を重ねてきたテーマです。これまでの日本におけるキャリア教育は、「目標を持て」、「職業観を持て」と言われるたように“絞り込むキャリア設計“が中心でした。そして2000年代以降は変化に柔軟に対応するために、「広げるキャリア教育が必要だ」という論調が広まりました。しかし、「広げるキャリア教育って何だろう?」という問いに対し、なかなか具体的な解が見いだせないでいました。色々チャレンジしましょうと言えば簡単ですが、それだとただ動いているだけのように見えてしまうこともある。そこで、新たな軸として思い浮かんだ“目的“という言葉が、自分の中で腑に落ちたんですね。“目標”から“目的”へとキャリアの思考をシフトすることで、逆に目標が次々に生まれていく。そんな新しい思考の回路を作れたらいいなと思ったのです。

“目標”から“目的”へとキャリアの思考をシフトすることを語る片岡氏

―「弱みも強みもひっくるめて“持ち味”として捉えた方がいい」という考え方が紹介されていました。視点としては理解できるものの、弱みが際立つ人に対しても、この考え方で上手くいくのでしょうか?

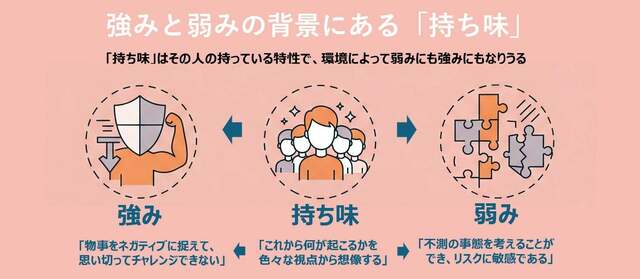

山中:実際に問題児と呼ばれるような、手強いメンバーに悩むマネジャーは存在します。しかし、“弱み=悪”という前提が刷り込まれていることが問題だと思っています。強みと弱みは表裏一体で、そこに共通するものが“持ち味”であり、弱みはその人の特性として捉えて、まずはマネジャーも受け止めてほしいのです。ただし、「弱みは放っておいていい」ということではありません。たとえば「知識がない」「スキルが足りない」といった点が弱みなら、それは本人が努力して補うべきでしょう。一方で、本人が元々持っているものについては特性と捉え、「弱みと強みは表裏一体で、バランスが大事なんだよ」と伝えてあげるといいかもしれません。

片岡:以前、私が同席した飲み会の場でこんなことがありました。お客さんと飲んでいる時に、先輩が後輩に「お前は意見を言いすぎる」と怒ってしまいました。すると、同席していた部長がその後輩に対して、「いや、違う。何でも言えるのは、お前の素晴らしい持ち味だ。だから、それは絶対に捨てるな」とフォローを入れたのです。ただ、こう付け加えました。「けど、お前にはコミュニケーションのスキルが足りない。そのスキルを身に付ければ強みがもっといきてくる」。その言葉を聞いた本人は泣き出して、部長と抱き合っていました(笑)。まさに“達人の一言”だと思いましたね。

山中:持ち味を強みに変えるにも、スキルを磨く必要がありますね。

各世代に通ずる、目的の視点。現代のマネジャーに求められるスタンス

―現代のマネジャーが“内発的動機”ではなく“内面化動機“を重視しなければならない理由はどこにあるのでしょうか?

片岡:例えば、学校教育では、かつて“ゆとり教育”と称し、“内発的動機”を引き出すことを目的に様々な改革が行われました。ところが、実際にはゆとりを与えた結果、学ぶ意欲はむしろ下がってしまったという統計が見られるようになりました。それを受けて“脱・ゆとり教育”へと舵が切られたわけです。私は今の職場環境にも、これと似たような構造があると感じています。現在、「仕事は生活の糧だから割り切ってやる」とか「働きがいよりも、働きやすさを重視する」という若者が増えています。以前の職場では当たり前であった「仕事の中に自らやりがいを見出す」という若者はごく少数です。そんな中で、「内発的動機で頑張ろう」と呼びかけても、効果があるとは思えません。“外発的動機”でもなく、その中間にある“内面化された動機付け”をマネジャーが丁寧に作ってあげるかが問われている時代なのだと思います。

―「成功志向ではなく、成長志向を育もう」というメッセージも印象的でしたが、このアプローチがシニア世代にも有効なアプローチなのでしょうか?

山中:個人的には、むしろ年齢を重ねた方だからこそ活かせると思っています。というのも、成長志向とは「挑戦しても成功は約束されていないが、成長はできる」という前提で動く考え方なので。そういった過去の武勇伝や失敗談を年配の方に聞いてみると、意外と熱く語ることが多いのです。「あの失敗があったからこそ、自分は成長できた」といったように。つまり、彼らの中には既に“成長志向の種”があるんですね。だからこそ、成長志向はシニア世代にも有効だと言いたいです。

片岡:シニア世代は、もう昇進や昇給があまり見込めない分、成長志向に寄せていった方がいいのです。ただ、「新しいことは若い人がやるもの」という思い込みが強い人には注意が必要ですね。そういう人には、外側からの刺激が意外と効きます。たとえば、「先輩の誰々が生成AIを使って資料を作っていたよ」なんて話をすると、「おっ、負けてられないな」と動き出す人は少なくありません。成長へのモチベーションは若手よりも持っている人が多く、それをやることの意味付けをしてあげることがマネジャーに求められていることかもしれません。

山中:この話は、“目標から目的へ”の話にもつながると思っていて。ベテランの方に「これからのキャリアの目標は?」と聞いても、「いや、もう別に…」となりがちなんですよね。しかし、「あなたはこれからどんな存在でいたいですか?」という目的を聞いてみると、しっかりした答えが返ってくる。そこから仕事の意味付けを行っていくと、再び前向きな気持ちになれる。だからこそ、目的からアプローチすることはとても大事なことだと思っています。

若者だけではなく、シニアにこそ活かせる成長思考について話す山中氏

―「目標より目的を」というアプローチが現代においては有効なことは分かりましたが、中には明確な目標を持っている若者もいると思います。そういう若者に対しても「目標よりも目的を」とアドバイスするべきでしょうか?

片岡:本人の掲げている“目標の大きさ”にもよると思います。たとえば、「オリンピックで金メダルを取りたい!」みたいな目標だったら、もう全力で応援したくなりますよね。しかし、ある新入社員アンケートで、将来の目標は「一人前になりたい」という結果になっているのを見かけたことがあります。そんな状態であれば、「もう少し視野を広げてみない?」とアドバイスしてあげた方がいいかもしれません。

山中:キャリアを考える目的とは、突き詰めると“自分の仕事や人生を充実させること”だと思うのです。だから、目標に向かって努力していることで本人が充実感を得られているなら、何も言うことはありません。ただ、リスクを避けて無難な目標設計になっている場合は、成長も止まってしまうのでもったいないですよね。そういう時は、“目的”の考え方を伝えてみるのもアリだと思います。

片岡:現代は、多くの人が漠然と不安を抱えていて、“失敗しない目標“を立ててしまいがちです。しかし、ずっとその枠の中にいると、いずれ本人も苦しくなってしまいますよね。

山中:ある企業の研究者がこんな話をしてくれました。AIの登場で、これまで研究者が時間をかけてやっていたプロセスが一瞬でできるようになった。その結果、効率は上がったけれど、逆に“研究者としてのやりがい”が減ってしまったというのです。つまり、“目標を達成すること=満足”ではなく、“そこに向かうプロセスの意味”や“自分なりの目的意識”が失われると、やりがいも同時に失われてしまうことがある。だから、今は目標を持って頑張っている人にも、「その目標が達成できた先に、どんな存在でいたいのか?」という目的の視点も大事だよと伝えたいですね。

―第7章で、立場の異なる3名(心理士・コーチ・コンサルタント)によるキャリア支援の視点が紹介されていました。これは実際の研修でも行っている取り組みなのでしょうか?

山中:行っていますね。自分一人の視点(コンサルタント視点)からだけでは、どうしても偏りが出てしまうので、他の者にコーチングを受けてもらうこともあります。そうすることで、「あ、自分のアプローチってこういうクセがあるのか」とか「こんな関わり方もあったんだ」といったことに気づいてもらう。同じマネジャーでも、メンバーとの関わり方って本当に人それぞれですから。研修の場では、さまざまな“他者のやり方”を学ぶことで、マネジャーとして視野を広げてもらえるよう働きかけています。

―この本の読者に対し、読んだだけで満足せず、実際のアクションに移してもらうためのアドバイスがあれば教えてください。

山中:「“わかる”と“できる”は違う」、そして「“できる”と“やりたい”も違う」ということですね。そして、わかる・できる・やりたいとステップアップしていくためには、マネジャー自身が成功体験を積むことが重要だと思っています。たとえば、比較的やりやすいメンバーから始めてみる。すると、「こうやって向き合えば、ちゃんと変化が起きるんだ」と実感できて、「他のメンバーでも試してみよう」という意欲が生まれてくるのではないでしょうか。

片岡:たとえば、「部下と上司のペアで研修をしましょう」となると、人事の方はよく「部下の方は問題児を連れてくるべきですか?」と聞いてくるのですが、私たちは「逆です。右腕候補を連れてきてください」とお伝えしています。当然、右腕候補となるような部下は優秀なので、期待通りに育ってくれます。すると、マネジャー自身が「自分の仕事がラクになった」と実感できる。“人財育成=大変”から“人財育成=楽しい”へとマインドが変化し、組織としても良い循環が生まれるのです。

―最後に、現場で奮闘しているマネージャーの方々に向けて、メッセージをお願いします。

山中:今、現場で働くマネージャーの皆さんは本当に大変な時代にいます。それでも、「メンバーの“育つ力”を育てること」は諦めないでください。メンバーが育つことでマネジメントに余裕が生まれ、「本当はやってみたかったこと」にも手が届くようになるはずです。そして、それを実行して仕事や職場に変化が生まれると、マネジメントのやりがいも感じられるようになるでしょう。ただ、一人で取り組むのは大変なので、何人かでこの本を読みながら感想を共有したり、時には愚痴をこぼしたり、実践したことを話し合うような場を持ってもらえたらと思います。「マネジャーは孤独だ」という声を聞きますが、仲間と支え合いながら一歩ずつ進んでもらえたら嬉しいです。

片岡:私が研修を担当した過去の受講者から、「プレイング中心からマネジメント中心に切り替えたら、やりたいことが実現できる環境になった」といった声や、「できるメンバーの育成に注力したら、マネジメント業務まで任せられるようになった」といった声を聞くことができました。このような成功体験を一つでも持てると、マネジメントへの意識も変わってくるでしょう。今のマネジャー世代にとって大事なのは、変えるべきところは変えながらも、「やりがいを生み出す力」は持ち続けること。私は、皆さんと一緒に、日本を“やりがい大国”にしていけたらと思っています。

●著者が登場するウェビナー(無料)

「あなたの会社のエンゲージメント指数は本当の実態を示していますか?」

●本件お問い合わせはこちら:https://ma.j-feel.jp/inquiry.html