グループ会社であるアイザワ証券株式会社(本社所在地:東京都港区、代表取締役社長:藍澤 卓弥、以下「当社」)は2024年4月に学校法人佐野学園神田外語大学(所在地:千葉県千葉市、学長:宮内 孝久、以下「神田外語大学」)と寄付講座に関する覚書を締結し、2024年後期課程において当社主体による金融リテラシー講義を実施しました。

昨今「金融リテラシー教育」に対する人々の関心はより増していますが、そのようななかでも今回の取組みを生んだ「金融リテラシー教育」の重要性を当社がお伝えします。

キャリアを意識した地域活性化を

当社は、1918年の前身である旧藍澤證券株式会社創業以来、金融商品取引事業を中核に地方創生・地域活性化等、サステナブルな取組みを行っております。2015年の国立大学法人静岡大学との産学連携に関する包括提携協定締結をかわきりに、より地域社会に根付いた取組みを推進するため、現在では複数の地域教育機関や金融機関、自治体と包括連携協定や業務提携等を結んでおります。

地域機関と共に金融授業やセミナーを開催することで、より地域に根付き、各機関の垣根を超えた金融リテラシー向上に尽力しております。

当社はこれまで200を超える教育機関・団体、25,000人以上に対し金融リテラシー授業を実施してきました。そのなかでも過去3回、当社の取組みが内閣官房まち・ひと・しごと創生本部の「地方創生に資する金融機関等の特徴的な取組事例」として表彰されるなど高い評価もいただいております。また、教育機関においても毎年静岡大学では起業家・ビジネスリーダー育成を目的とするアントレプレナーシップ養成講座「MOVE ON」を開講するなど学生のキャリア成長にも取り組んでいます。

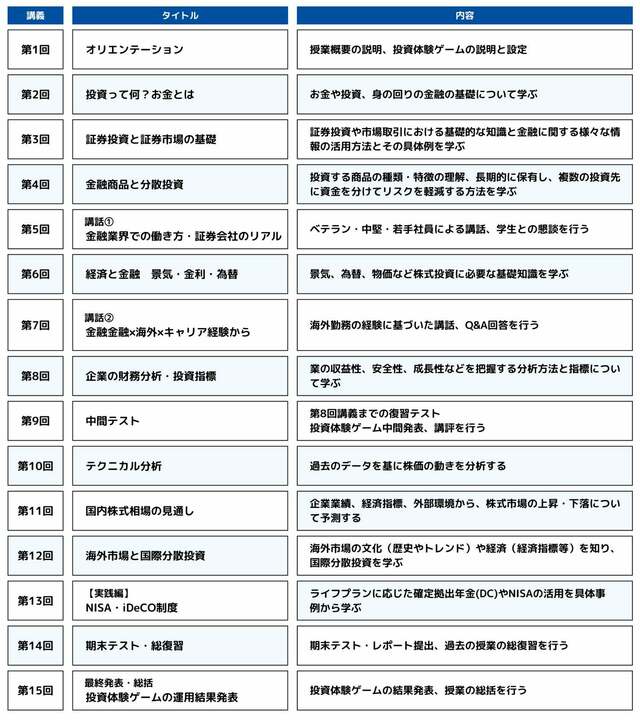

今回、寄付講座に関する覚書を締結した神田外語大学における金融リテラシー寄付講座は「資産運用入門」というテーマのもと、基本的な金融リテラシーの構築に加え、”キャリア”をサブテーマに掲げたカリキュラムが組まれております。初回となる2024年度後期において本講義は全15回行われました。

<2024年度後期シラバス>

神田外語大学は、1957年に設立された専門学校神田外語学院(設立時名称:セントラル英会話学校)を母体とし、1987年に千葉県・幕張に開学しました。開学以来「言葉は世界をつなぐ平和の礎」を建学の理念として「真の国際人材」「心優しいグローバル人材」の育成に注力し、英語圏をはじめ、アジアやイベロアメリカの国や地域に貢献する志の高い若者たちのニーズに応えていくことを尽力しています。

小さな起点が生む大きな視野

今回当社と神田外語大学が提携に至った経緯には当社役員と神田外語大学教員の繋がりが起点にあります。

金融経済教育は既に小学校、中学校、高等学校の学習指導要領に組み込まれるほど重要な学習分野となっています。しかし制定されたのは近年であり、特に高等学校においては2022年度新入生からの適応とスタートしたばかりで、金融経済教育を携わっていない学生(若年層)はまだ多くいるのが現状です。

そのようななか金融知識への精通はグローバル的にも重視されており、グローバル人材の育成に注力する神田外語大学もまた学生の金融リテラシー向上に取り組んでいることから、金融経済教育の拡大を推進する当社との目的が合致し、金融リテラシー寄付講座の実施に繋がりました。

当社としても、金融リテラシーの構築に留まらず、構築された知識に基づいて自身の将来の資産運用・資産形成に対する興味関心を高めることでその視野を広げ、今そして今後の人生における生きる武器として感じてもらえるきっかけをつくりたいと考えています。

本講義は神田外語大学キャリア教育センターの小原隆子特任准教授(以下「小原准教授」)監修のもと行われました。小原准教授は神田外語大学においてキャリア開発、キャリアデザインを担当し、担当講義内では人々の目標実現をサポートする「ファイナンシャル・プランナー(FP)」の資格取得・育成も行っております。金融教育講師としての経験もあることから今回の寄付講座においても多方面からサポートいただきました。

講義を通して学生に身につけてもらいたい3つの“力”

証券会社を通した金融リテラシーの修得による“生きる力”お金とキャリアについて学び、豊かな人生を“創造する力”自己責任のもと試行錯誤し、資産運用を体験することで“考える力”

講義を行う上で重要なことは、いかに学生たちの興味を引き楽しんで学んでもらえるか、自発的・継続的にステップを進めてもらえるか、という点にあると当社は考えています。

通常、教育機関で行う金融リテラシー講義では時間やコマ数が限られていることが多く、当然理解してもらうため状況に応じた最善の手法を尽くしていますが、伝えたいひとつひとつの要素に時間をかけるには厳しい面もあります。その点、今回のような定期スパンの講義はその点を補完しやすくなります。そこで神田外語大学の講義では3つの”力”に沿った「知識伝達型」「キャリア形成型」「疑似体験型」の3つのスタイルで構成しました。

知識伝達型

1つ目の「知識伝達型」はいわゆる一般的な座学です。資料を用いて当社スタッフが金融・投資に関する知識を講義します。金融商品等の基礎的な用語からチャートの見方や分析方法等、学生にとって聞き馴染みのあるものもあれば初めて聞くワードも多く存在します。本講義では金融知識や投資経験の有無は問いません。そのためどのスタート位置でも問題ありません。実際に投資経験がある学生もいますが、初めて知る知識や既知であっても再認識ができる機会となります。

このような知識は金融リテラシーにおいて土台となる部分なので十分に時間をかけて行われますし、3つ目の「疑似体験型」にも繋がる要素です。

キャリア形成型

2つ目の「キャリア形成型」は当社スタッフが一社会人としてこれまでの経験やキャリア、学生に向けたアドバイスを送る講話形式です。一般的な金融教育とは異なり、金融・投資というテーマに限らず、採用・就職活動やキャリアの考え方など、自身の人生や将来について考え、悩みや疑問解決をサポートする場としています。

また学生向けに当社1dayの仕事体験の案内やオフィスツアーも開催し、実際に働く現場を目にしてもらう機会も設けています。

模擬体験型

最後3つ目の「疑似体験型」は実際に投資(資産運用)を体験するというものです。これの体験はゲームを用いて行われました。ゲーム上では架空・疑似的に株式売買や損益発生が体験可能で決められた金額、期間内で自身の判断で国内市場の上場企業の株式を売買します。どの銘柄を買うのか、どのタイミングで売買するのか、今後どのような動きを予測できるのか。利益を多く出すことをゲーム上の目標とし、運用するなかで資産運用に触れ、講義で学んだ知識の活用や自身の判断・分析能力を培ってもらうことが目的です。

ゲームは第1回講義から開始されました。最初は手探りで銘柄選定や売買していても、講義を重ねていくことで知識や市場の傾向を理解したり、金融に関する手札が増えたりすることで変化や成長を感じられる仕組みとなっています。また、講義中間や期末には学生の結果を共有してもらい、意見の交換やフィードバックが行われます。

生活圏に存在する様々な金融的事象

2024年後期の履修者は50人。第2回講義以降は教室規模を拡大するなど当初の想定人数を大きく上回るスタートとなりました。さらに履修者のみならず既に単位取得済学生の参加もあり、当社の想像よりも学生たちの資産形成に関する関心の高さが感じられました。

講義は金融経済教育分野を担うCRM(Customer Relationship Management)部員を中心に、当社役員やマーケットを調査する市場情報部員、ベトナム現地のグループ子会社Japan Securities Co., Ltd.のスタッフ等、講義内容に応じた専門スタッフが担当しました。

また先述の通り、神田外語大学はグローバル人材の育成に注力していることから、海外勤務や外資系・多国籍企業でのキャリアを目指す学生も多く在籍しています。海外キャリアを視野にいれる学生にとってもよい刺激を与えられるようキャリア分野では潤沢な海外勤務経験のある当社取締役会長(当時時点)や採用活動に携わる人事部長も登壇しました。

身近な話題も多くピックアップして展開された講義では、生活の中で感じることができる物価の動き(インフレ・デフレ)や講義期間に最中であった日本・米国の選挙や実際に体験したコロナ禍など時事問題をもとにそれらが経済や市場にどのように繋がっているのか平明的に解説。これまでただ聞き流していた話題も生活圏に関わりがあることを知ると事象に対する意識が変化したという声もあがりました。

またそのなかでも近年増加傾向にあるSNSのメッセージやマッチングアプリを通した投資詐欺についても触れています。総務省の令和6年版情報通信白書によると13歳~29歳までのSNS利用率は9割を超え、情報収集にSNSを利用する人も約5割弱にのぼります。SNS型投資の認知件数も毎年増加傾向にあるため、該当する投稿やメッセージを見たことある学生も多く、身近だからこそ「この話が一番印象に残っている」という感想もあがり、自身の傍にもその危険の可能性があることを理解してもらう機会となりました。

一方的ではなく対話を意識した講義では投げかけによる学生とのコミュニケーションや意見の交換、講義終了後には個別で講師に質問をするなど積極的な学生の姿も伺えました。

※総務省「令和6年版情報通信白書」(外部リンク)

数値が示す学生たちの成長

2024年11月28日の中間テストでは第8回までの内容を、2025年1月16日の期末テストでは第13回までの講義内容を出題し、知識の理解をチェックしました。中間テストと比較して期末テストの平均点数は上昇、テストは自動採点のため講義内の後半では学生の回答を元に正答率が低い問題を中心に復習を兼ねた解説も行いました。

またテストと併せて課したレポートでは、知識を前提とした投資判断や情勢に関する自身の見解、分析を行ってもらうなど知識の定着・活用をメインに出題されました。テストでは基礎的な知識の再インプット、レポートではアウトプットという形式となっています。

運用条件を元手1,000万円、期間5ヶ月弱、東京証券取引所上場企業の株式を投資対象としたゲームでは、講義最終回に統括として運用結果が発表されました。受講者の運用状況について、中間時点では半数以上の学生が損失を出している状況でしたが、最終的にトップの学生は約86万円の利益(年率換算20%程度)、受講者のうち6割以上の学生が利益を出す結果へと転換しました。

講義内では上位者へ投資方針や判断材料のインタビューも行い、そのなかでは講義での学びを経て方針を調整する学生やこれまで聞いたことがない企業であっても市場調査や決算の状況などの材料を見て買付を検討したりなど、投資や経済市況に対する学生の視野の拡がりが感じられました。インタビューした学生は各々の投資方針を持っておりその考え方は十人十色ではありましたが、いずれも自分なりの情報収集をしっかり行った上で投資判断をされていました。

インタビューに対し営業経験豊富な当社スタッフがフィードバック、また上位者には株式投資に絡めて、東証上場企業の株主優待である企業商品のプレゼントもあり、たいへん盛り上がる講義納めとなりました。

受講前は投資や企業に対して漠然とした印象を抱いていた学生が多かったですが、講義を通して学生の関心の変化も見られました。実際の株式投資にはある程度のまとまった資金が必要となるため、今すぐ株式投資を始める、というのは厳しい面がある中、「少額からでもNISAや積立てを活用して投資を行いたい」や「社員の持ち株制度を利用しつつ、資産運用を行いたい」、日常的観点からでも「今後は最新の情報やニュースから新たな知識を常に取り入れていきたい」等、自身での体験や他の学生の意見を聞くことが将来を考える刺激にもなったようです。

アイザワ証券が目指す金融経済教育のこれから

講義を通して知る金融知識はあくまでも情報として認知するだけにすぎません。蓄積した情報をもとに自身の将来やお金との向き合い方をどのようにしていくべきか考えることが重要です。その結果に決定的な正解はなく、様々な経験を通して自身にとって最善となる選択をしていただく、そのサポーターとしてアイザワ証券が携われたらと思っております。

当社はお客さまとそのご家族との対話を通じて、長期的なパートナーとなる「資産運用・資産形成の伴走者」を目指しております。2025年後期も引き続き当社金融リテラシー講義が決定していますが、金融経済教育は同じ機関や年代であっても必要とするニーズやスタイルが異なります。伝える側の我々が”属性”という枠にとらわれず話をしている目の前の相手がどのように感じているのか理解し、その相手に沿った伝達方法で、資産だけでなく生活やキャリア等人生のトータル面においても身近な相談相手である伴走者として思っていただけるよう、引き続き社会全体の金融リテラシー向上に貢献してまいります。