目次

背景:人的資本開示が求められる時代人的資本ROIはROE以上に株価と連動するITSUDATSUがご支援した、SaaS企業の採用ブランディング変革事例人的資本を戦略に繋げる新たな資本マネジメント

背景:人的資本開示が求められる時代

近年、「人は最大の資産」と言われるものの、その価値を定量的に示す試みが本格化しています。日本でも2023年3月期から有価証券報告書での人的資本情報の開示が義務化され、多くの企業が対応を迫られました。ところが実態を見ると、人的資本開示に本格的に取り組む企業は全体の2割弱に留まるという調査結果もあります。

背景には、何をどう測定し開示すればよいか分からない、測定したデータを経営に活かせていない、といった課題が存在します。一方で海外では、人材に関する情報開示が投資家から強く求められており、人的資本を巡る動きは避けられない潮流となっています。

こうした中、ISO30414という国際規格が注目されています。2018年に策定されたこのガイドラインは、企業が内部および外部向けに報告すべき人的資本の指標を定めたものです。

具体的には、従業員の離職率や人的資本ROI(人件費に対する利益の割合)、従業員研修への投資額、労働災害件数、従業員数あたりの収益など、企業の人材にまつわる重要なKPIが網羅されています。

これらの指標を「見える化」し、開示することで企業は自社の人的資本の状況を客観的に示すことができます。しかし、単に数字を公開するだけでは真の価値創出には繋がりません。ポイントは、この“人的資本の可視化”を経営戦略に結び付け、実際の企業価値向上に活かすことです。

人的資本ROIはROE以上に株価と連動する

人的資本を開示・管理することが企業価値向上にどう寄与するのか、まずはデータが示す関係性を見てみましょう。興味深いことに、人的資本と企業パフォーマンスには強い相関関係があるとする研究があります。例えば、ドイツ銀行が欧州企業を分析した報告では、「人的資本ROI」の高さと将来の株価リターンやROE(自己資本利益率)との間に驚くほど強い相関が確認されました。同報告によれば、人的資本ROIはROE以上に株価と連動するケースすら見られたのです。

これは、人材への投資効率を高めることが株主価値に直結しうることを示唆しています。

また、人材への適切な投資は収益力そのものを高めるというデータもあります。ある調査では、従業員研修など「人への投資」が充実している企業は、競合他社に比べて利益率が24%も高いという結果が報告されています。

社員のエンゲージメント向上やスキルアップが生産性を上げ、結果的に利益率の向上につながるというわけです。このように人的資本に関するKPIの改善と企業価値との間には、統計的にも無視できない関連性が見られます。

では実際に、企業が人的資本開示のフレームワークを導入し戦略活用した場合、どのような成果が得られるのでしょうか。ここからはA社の事例をもとに、ISO30414導入の具体的な効果を数字で見ていきます。

ITSUDATSUがご支援した、SaaS企業の採用ブランディング変革事例

東証スタンダードに上場する、従業員約400名規模のSaaS/Webサービス企業の採用における変革事例をご紹介します。優れたプロダクト開発力と安定した収益モデルを背景に、順調に成長を続けてきました。

しかしながら、人的資本領域における戦略性はまだ発展途上であり、特に採用ブランディングにおいては外部からの魅力発信が弱く、他社のIT企業とも採用バッティングし、結果的に「選ばれる企業」としての認知が十分に浸透していないという課題を抱えていました。採用における課題は多岐にわたり、ターゲット人材層からの応募数は業界平均を下回り、さらに部門横断での採用計画は形骸化。

とりわけ経営直轄の重要ポストに関しては、半年以上空席が続くケースもあり、プロダクト推進やマネジメント体制に悪影響を及ぼしていました。

こうした中、2023年に施行された人的資本情報の開示義務化を契機に、同社は“制度対応”ではなく、“経営変革”の観点から人的資本経営に取り組むことを決断し、私たちITSUDATSUにご相談をいただいきました。

プロジェクト初期、私たちITSUDATSUが注目したのは、採用に対する企業の根本的な思考構造でした。現場では「人が辞めたら採る」「プロジェクトに人が足りないから採る」といった補充型思考が色濃く、経営陣でさえ「採用=コスト」という見方が支配的だったと感じました。

私たちはこの“短期的視点での発想”こそが、採用ブランディングを阻害している最大の要因だと仮説を立てました。

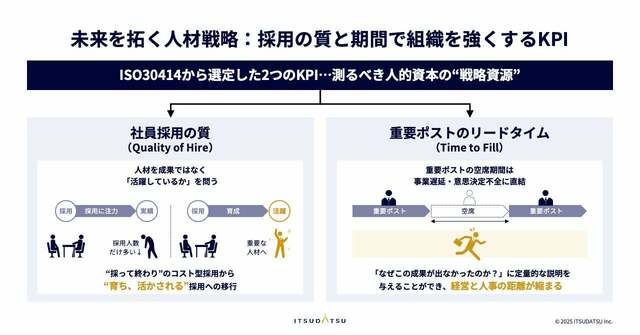

そこで、ISO30414が定める58の指標群から、「採用社員の質(Quality of Hire)」と「重要ポストのリードタイム(Time to Fill)」という2つのKPIを中核に据えました。

この2指標を選定した理由は明確です。

採用社員の質(Quality of Hire)は、単に「採れたか」ではなく「活躍しているか」を問う指標です。人材を“成果”という文脈で捉え、採用がもたらす本質的な価値を評価できます。定着率や人事評価、登用実績などの複数指標を組み合わせてスコア化することで、“採って終わり”のコスト型採用から“育ち、活かされる”採用への移行が可能になると考えたからです。

重要ポストのリードタイム(Time to Fill)は、経営インパクトに直結する指標です。特にスタートアップ~成長フェーズの企業にとって、重要ポストの空席期間はそのまま事業遅延・意思決定不全に直結します。ポジションが空いていた時間を測ることで、「なぜこの成果が出なかったのか?」に定量的な説明を与えることができ、経営と人事の距離が縮まると考えました。

この2指標は、人的資本を“戦略資源”として活かすには何を測るべきか?という問いに対する、私たちなりの答えでした。

KPI設計における思考と工夫:採用を“経営言語”に翻訳する

まず「採用社員の質(Quality of Hire)」については、早期離職の有無、人事考課スコア、1年後のリーダー登用実績をもとにした複合スコアを設計。可能な限り、点ではなく線で、短期ではなく中長期で“活躍しているか”を可視化する構造にしました。

「重要ポストのリードタイム(Time to Fill)」については、経営・現場と対話を重ねながら“経営インパクトに直結する役割”を定義し直しました。プロダクトマネージャー、VPoE、セールス戦略責任者といった役割における空席リスクを分析し、採用スピードを数値でモニタリング可能にしました。

同時に、採用戦略そのものも“土台から再構築”しました。要件定義の精緻化、候補者プール設計、異動と採用の統合、職種ごとの選考フロー最適化などを一貫して実行。これらのKPIを“経営指標”として扱うよう、経営会議資料に組み込み、役員レベルで意思決定できる状態を整備しました。

本プロジェクトに限らず、多くのご支援の試行錯誤のケースは、やはり「巻き込みの壁」があると感じています。経営陣の協力姿勢は初期段階から非常に明確でした。

「採用を人的資本経営の中核に据え、企業価値に直結させる」。

このビジョンに対する経営層のコミットメントは強く、ISO30414の導入についても戦略的意思決定として速やかに合意が得られました。

一方で、現場 -特に人事部門や各チームマネージャー層の巻き込みは、決して平坦な道ではありませんでした。

HR部門においては、私たちが提示した「採用社員の質」や「重要ポストのリードタイム」といったKPIに対して、“これまで積み上げてきたやり方や実績が、数値で評価されるのではないか”さらには“やり方自体が否定されるのではないか”という懸念が根底にありました。また、マネージャー層からは「採用が経営の都合に振り回されるのでは」や「これまでの採用の見極め方が否定されるのでは」といった抵抗感が感じられました。

こうした声は、当然あって然るべきだと思います。

それは、組織の中で長年かけて培われてきた「人材観」や「選抜の肌感覚」に対して、見慣れぬ言語と構造を持ち込むことへの本能的な防衛反応だと思うからです。

私たちは、制度の正当性を説くよりも先に、“なぜこのKPIを必要としたのか”という問いの背景を丁寧に共有することを選びました。

制度導入の根拠ではなく、その“意味づけ”を、経営と現場の共通言語へと翻訳する作業こそ必要だと感じました。

実際の支援では、いかにしてトップダウンではなく「ともに考える」「ともに創る」スタンスを大事にし、現場マネージャーとの対話や1on1ヒアリングを重ねました。

「これは皆さんを評価・判断する仕組みではなく、“人を資本として扱うとはどういうことか”を全社で考え続けるためのものです」。

私たちはそう伝えながら、KPIが“管理の道具”ではなく“組織文化の変革ツール”として機能する状態を目指しました。

この過程を通じて、HRチームの中からは「KPIに向き合うことが、自分たちの業務の意味を見直すきっかけになった」という声が上がり、ある部門長からは「初めて、採用が“経営にとっての価値創造”と捉えられるようになった」との言葉をいただきました。

KPIは、単に数値を示すものではありません。 組織が未来に向けて、何に力を注ぎ、何を信じていくのか。その方向性を、言葉にし、形にする試みでもあります。私たちITSUDATSUが信じるのは、KPIを“設計する技術”と“信じられる文化として定着させる感受性”、その両方を支えることです。制度を届けるだけではなく、「その制度が人に届くまで」を支援することにこそ価値があると感じています。

半年後の成果:採用が企業価値を動かし始めた

取り組み開始から半年経ちましたが、数値は変化の兆しを確かに映し出しました。

採用社員の定着率:15%→5%へ改善

重要ポストの充足日数:90日→60日に短縮

また、これらのKPIが統合報告書や採用広報に組み込まれたことで、「人を活かす企業」としてのブランドが再構築されました。応募者数は前年比+25%、特にデジタル人材の応募比率が顕著に上昇し、内定承諾率も改善。採用の“質”と“魅せ方”が、初めて噛み合った瞬間でした。

加えて、投資家やメディアからの反応も目に見えて変わりました。IR説明会では人的資本への取り組みに関する質問が相次ぎ、「人的資本を経営言語にできる企業」としての評価が高まりました。人的資本のデータ開示をきっかけに、ESG関連ファンドからの新規エントリーが決まるなど、企業価値の実質的な上昇にもつながりました。

私たちITSUDATSUが大事にしているのはKPI設計の技術と、組織の心理を読む感受性です。その両輪が噛み合ってこそ、制度は初めて“実装され”、企業価値に直結する形として結果が出ます。

私たちの仕事は、報告義務に対応することでも、形式を整えることでもありません。

「このKPIは、なぜ生まれたのか」 「それは、どんな組織の未来を見ているのか」

その問いを持ち続けながら、現場と一緒に共創すること。それが私たちITSUDATSUの提供価値です。

人的資本を戦略に繋げる新たな資本マネジメント

A社の事例の通り、「人的資本開示」は、今やガバナンスやサステナビリティの文脈でも注目されるキーワードですが、その本質的な価値は企業が“人という資本”をどう扱うかという経営そのものを革新しうるパワーがあります。

ISO30414に代表されるフレームワークは、単に報告項目のチェックリストではなく、企業価値を向上させるツールです。重要なのは、そのデータを経営戦略に組み込み、意思決定や資源配分に反映させることです。

人的資本開示を「義務だから仕方なく開示する」消極的な姿勢で終わらせないことも大事です。経営者自らが人的資本を財務資本や設備投資と同等に重要な“資本”と捉え、積極的にマネジメントする -まさにこれが、これからの時代の新たな資本マネジメントの形です。

人的資本を見える化し戦略に繋げることで、企業は初めて持続的な成長のエンジンを手に入れると言えるでしょう。社員一人ひとりの価値が最大化され、それが企業全体の価値を高める好循環を生み出すこと。これが人的資本開示の真の目的はそこにあり、企業価値向上の新たな原動力として今後さらに重視されていくに違いありません。