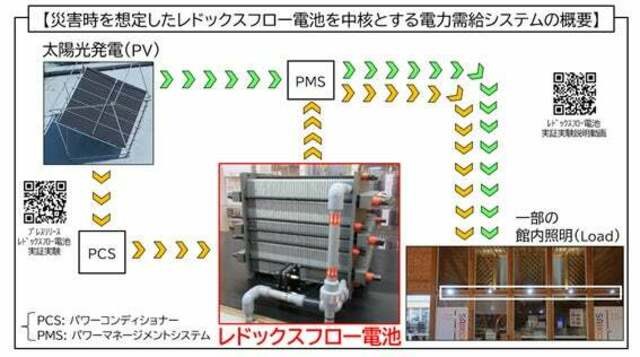

埼玉工業大学は、再生可能エネルギーに適した蓄電池「レドックスフロー電池」の研究に長年取り組み、日本の大学として初めて、同電池と太陽光発電を組み合わせた電力需給システムを開発しました。2025年5月には、産学官連携の下、沖縄県国頭村の道の駅「やんばるパイナップルの丘 安波(あは)」へのシステム導入を支援しました。

内山俊一学長が約30年前にレドックスフロー電池の要素技術の研究を開始し、その研究を引き継いだ工学部生命環境化学科の松浦宏昭教授が企業との連携により共同でシステム化を推進したことで、今回の沖縄・国頭村での社会実装につながりました。この電力需給システムは平時に加え、災害時の非常用電源としても活用でき、再生可能エネルギーを使用することでCO₂排出の削減にも貢献します。

2016年に自然エネルギーを活かしたものづくりの研究拠点「ものづくり研究センター(現:ものづくり研究棟)」を開設し、「そこに太陽光パネルを設置して1号機となるレドックスフロー電池の実証実験を始めた」(内山学長)ことが、実用化に向けた第一歩となりました。その後、3年間にわたる検証を経て、この成果を元に韓国HIグループのEnergy&HVACと共同で2号機を開発し、2020年3月から災害時の停電を想定した電力需給システムの実証実験を開始しました。

2024年に地域のエネルギー問題の解決を目指す「クリーンエネルギー技術開発センター」が新設され、これにより産学官連携をさらに強力に推し進めることができました。こうした取り組みの結果、2025年、環境省の事業などの一環で、プライム・スター(株)(東京都港区)、国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会、(株)RS Technologiesのグループである(株)LEシステム(東京都品川区)、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科などとの連携により、地域のレジリエンス力強化を目的としたレドックスフロー電池が現地に納入されました。

大学の研究成果が実用化に結びついたことを受け、内山俊一学長と工学部長の松浦宏昭教授、環境計測化学研究室4年生の大竹琉聖さん(工学部生命環境化学科応用化学専攻)が、レドックスフロー電池の特性や開発の裏側、社会実装に至る道のりについて語り合いました。

<左:松浦宏昭教授、中:内山俊一学長、右:大竹流聖さん>

――埼玉工業大学のレドックスフロー電池は、ここ数年で大きな注目を集めています。プロジェクトが加速したきっかけは、「ものづくり研究棟」の建設だったそうですね。

松浦「ものづくり研究棟は、環境にやさしい自然エネルギーの活用を目指した研究施設として発足から10年目を迎えました。我々が取り組むレドックスフロー電池のほかにも、自動運転バスや、昨年発表した渋沢栄一翁ゆかりの企業に関する『百社一首』制作など、ものづくり研究棟ではさまざまな研究プロジェクトを紹介しており、教育も含めて大学全体で研究棟を活用しています。長寿命で安全性の高いレドックスフロー電池は、将来必ずユーザーに求められる日が来ると、学長からの強い後押しもあり、私は2015年にレドックスフロー電池の研究をスタートしました。ものづくり研究棟に実証実験機を導入し、実用化を視野に入れた本格的な技術開発を始めたのです」

内山「私が電池の研究を始めた当初は、国から資金は得られていましたが、自然エネルギーを取り込み、それを蓄電池に貯めて発電するというシステムの構築には至っていませんでした。やはり、一研究室で進めるには限界があるのですね。学長に就任し、ものづくり研究棟を建設する際に、レドックスフロー電池のシステムを設置して社会実装を目指した実証実験をすることに決めました。世の中が求める技術に、大学としてどのようにコミットしていくか。その視点が重要だと考えています」

松浦「自動運転バスもレドックスフロー電池も、学長が主導されたからこそ、国内をリードする先進的な研究プロジェクトとしてここまで発展したのだと思います。

学長がミッションを掲げ、それに沿った研究目標を立てることで、我々はそこへ向かって走っていくことができるんですね」

内山「大学の先生方は皆さん専門家ですから、議論をしてもなかなか意見がまとまらないんです。だったら、学長が方針を打ち出し、特別なことを進めるには当然、批判も出てきますが、まずはスタートすることが大切だと思っています。成果が少しずつ出てくれば、周囲の見る目が変わり、協力者も現れてきます。先に実用化した自動運転バスと同様に、レドックスフロー電池にも社会的な使命を強く感じています」

――レドックスフロー電池の特徴について、簡単に教えていただけますか。

松浦「冒頭でも申し上げましたが、レドックスフロー電池はサイクル寿命が長く、安全性の非常に高い蓄電池です。現在、電力系統に使われている主な蓄電池としては、リチウムイオン電池やナトリウム硫黄電池がありますが、これらは安全性に課題があります。発電所での爆発事故など、リチウムイオン電池による発火事故のニュースが増えていることをご存じだと思います。その点、レドックスフロー電池は不燃性の材料で構成されており、爆発や発火といった現象が原理的に起こらないので安全です」

「また、電池反応による部材の劣化がなく、充放電を繰り返すことができるため、耐久性がとても高いです。システム保証も約30年と長く、ほぼメンテナンスフリーで、ランニングコストを大幅に抑えることができます。電解液はリユース可能で、適切な機器素材の分別により、リサイクル率は99%と環境にもやさしい電池です。高い負荷にも耐えられる“タフ”な電池であることから、電力の変動が大きい自然エネルギーに対応する蓄電池として特に優れています。多くの企業で研究が進められていますが、国内の大学で実用化に向けて本格的な研究に取り組んでいるのは、本学だけではないでしょうか」×

<動画:レドックスフロー電池のしくみについて>

――企業や他大学、地域との連携によって研究が進展してきました。

松浦「我々は当初から社会実装という高いハードルを掲げ、それを達成するために研究を続けてきました。約10年かけて、ようやくその段階に到達しつつあるところです。私は以前、民間企業に在籍していた経験から、大学が主導権を持ちつつも、企業の力を借りて進めることの重要性を実感しています。太陽光パネルで発電した電力をレドックスフロー電池に蓄電し、ものづくり研究棟の館内の夜間照明の電力として利用するなど、企業と共同で学内での実証実験を重ねました。

その成果を元に今回、沖縄・国頭村に『道の駅』を開設した慶應義塾大学のグループと連携し、プライム・スターに技術協力するという形で、コンテナ型のレドックスフロー電池設備を納品することができました。この道の駅は、地域の脱炭素化を進めるとともに、台風などによる停電時にも安定して電力を供給できる、レジリエンス力の高い防災拠点になると期待されています」

<沖縄・国頭村の道の駅に納入されたレドックスフロー電池>

――大学が生み出した研究が社会に実装された、自動運転バスに次ぐ大きな成果ですね。

内山「そうですね。災害時にも役立つ“自立した電源”という観点から、太陽光などの自然エネルギーを活用できれば、地域の社会貢献につながるのではないかとの思いで進めてきました。私立大学とはいえ、大学は公的な存在です。人材育成にとどまらず、社会に役立つ技術を生み出していくことも欠かせません。大学が世の中から必要とされる存在となり、それを目指すことで評価が高まれば、志の高い学生たちも自然と集まってくるでしょう。

そのためにも、自動運転バスの時と同様に、自治体とも積極的に連携しながら、新しい技術を社会に実装し、より豊かな生活へとつなげていきたい。こうした“社会的なモデル”を本学が作れたらと思っています。社会の期待に技術で応えていくことは、工業大学としての原点だと考えています」

――研究室では現在、レドックスフロー電池に関してどのような研究をしているのですか。

大竹「私は研究室への配属後、4年生になってから本格的に研究をスタートしました。レドックスフロー電池は、私が埼玉工業大学に入学するきっかけになった技術です。入学後、松浦先生の授業でその仕組みを理解するうちに、さらに興味が湧き、やはりレドックスフロー電池の研究がしたいと思って松浦先生の研究室の門をたたきました。現在は、電池の出力を上げるための電極材料の開発に取り組んでいます。まだ基礎研究の段階ですが、高出力化に成功すれば、将来は電池を小型化できると考えています」

――レドックスフロー電池に興味を持ち、埼玉工業大学を選ばれたのですね。

大竹「はい。私は化学が好きなのですが、理学部ではなく工学部で化学を学べる点に惹かれ、本学を志望しました。“ゼロからイチ”のように新しいものを発見する理学よりも、社会に役立つ技術を学ぶ工学の方が自分には合っていると思ったからです。就職に強いという点も大きな魅力でした。自動運転バスやレドックスフロー電池など、先進的な試みを行っている大学という印象もありました。今は興味のある研究に取り組めていますし、教員免許の取得も目指しています。

松浦先生をはじめ、多くの先生方にさまざまなことを教えていただき、この大学で学んで本当によかったと感じています。就職も、希望していた大手の製紙メーカーの開発職に内定をいただきました。学部卒ではありますが、研究経験を活かせたらうれしいです」

松浦「彼はいま、レドックスフロー電池の新たな電極材料を懸命に研究しています。既存の材料を使うこともできますが、新しい材料にも挑戦してみようとアドバイスしました。その際、まずは自分で考えてごらんと伝えたうえで、あえて手を出さずに見守っています。彼は自ら調べ、必要に応じて人に相談しながら試行錯誤を重ね、材料のめどが立ってから実験に取りかかっています。

私は、実験に至るまでのこのプロセスも非常に重要だと考えています。また、太陽光パネルの発電量は季節や天候によって変動するため、AI(人工知能)技術を活用して制御し、いかに効率よく発電・蓄電できるかという工夫にも取り組んでいます」

――今後のレドックスフロー電池の進化にも期待が高まりますね。

松浦「研究室の中だけで要素技術の開発を続けていても、いまのような展開には至らなかったと思います。やはり、ここまでやらないと世の中は振り向いてくれない。大学の研究を社会に実装するには、表には見えない多くの努力も必要です。ありがたいことに、我々はこれまでに多くの成果を積み重ねてきたことで、最近では関心を寄せてくださる企業も増え、日頃から多くの企業や自治体関係者の方々が見学に来られます。

本学は災害時の避難所にも指定されていますので、今後は地域との連携も深めながら、学内へのレドックスフロー電池システムの実装を進め、地域の防災拠点となることを目指しています」

以上

〇関連情報の紹介

① 環境計測化学研究室: