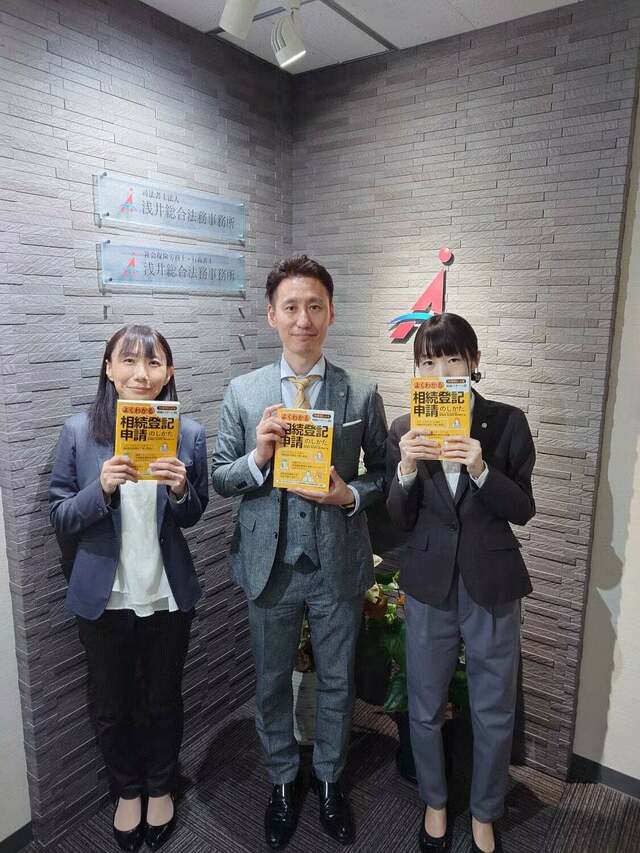

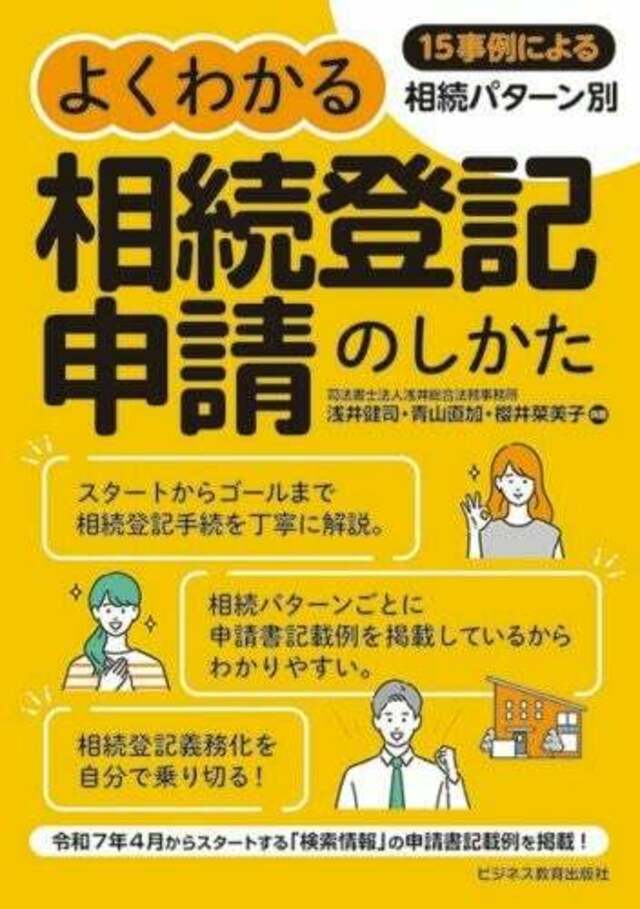

司法書士法人浅井総合法務事務所(愛知県名古屋市東区)では、ビジネス教育出版社(東京都千代田区)から3月27日(木)に新刊『15事例による相続パターン別 よくわかる相続登記申請のしかた』を発刊した。このストーリーでは著作者である3人の司法書士で執筆(共著・浅井健司司法書士、青山直加司法書士、櫻井菜美子司法書士)の一人である、浅井健司が本書出版の背景や想いを振り返ります。

相続登記は自分でもできる・・・、だからこそ

司法書士法人浅井総合法務事務所の浅井健司です。名義変更は複雑な書類や手続きが必要なものと想像される方が多いかと思います。ただ、相続における不動産名義の変更手続(相続登記)については、専門家である司法書士に依頼しなくとも、本人で手続きを完了することも可能です。ただし、大原則として、自分自身でやるならば「正しく」理解した上で「ちゃんと」やるべきだと考えています。

筆者である私たちは司法書士であり、相続登記の専門家として、日々、依頼者の相談を受け、また、相続登記の手続を行っています。そんなプロがたくさんの事例を掲載し、手続のノウハウを惜しみなく伝え、わかりやすく解説したのが本書です。

出版のきっかけは・・・

出版社(ビジネス教育出版社)の編集者の方から、「相続登記義務化に対応した、一般の人がしっかり理解した上で、自分自身で登記申請をやりきれる、専門職の想いの詰まった書籍を作って欲しい」とご依頼を頂いたことがきっかけです。

以前に、家族信託を対象とした「よくわかる民事信託~基礎知識と実務のポイント~」という書籍で執筆させていただいたご縁もあり、今回、私浅井をはじめ、相続登記の実務で活躍する弊所の司法書士の青山と櫻井で協力し、丁寧に執筆いたしました。

書籍は売れていますか? 相続登記義務化の影響は?

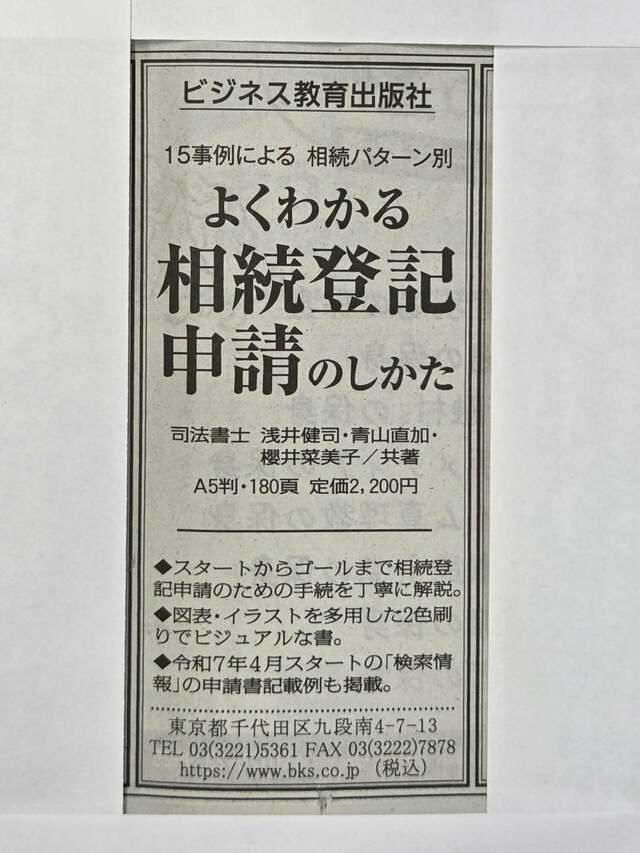

おかげさまで書籍は順調に売れているようで、評判も良いと聞き及んでいます。また、令和6年4月から相続登記義務化に関する法改正がなされていることも追い風になっているかと思います。出版社さんも各新聞社の朝刊一面に広告を掲載してくださっているので、少々プレッシャーにも感じています。売れないわけにはいきません。(笑)

これまで相続登記手続に関心がなかった方やご自身の相続登記手続を放っておいた方も、相続登記義務化の制度変更を受けて、驚きや不安を感じているようです。中には、間違った情報・大切なことが抜け落ちた情報のために勘違いをしている方、情報量の多さにパニックを起こしていたりする方もいらっしゃいます。また、今の雰囲気ですと、令和7年の秋以降、焦って対応しようとする人が増えてくるかもしれませんね。

<新聞への掲載日・新聞紙名>

3.14 ニッキン

4.10 神奈川新聞(朝刊一面)

4.14 毎日新聞、読売新聞(両紙とも朝刊一面)

4.16 中日新聞、東京新聞(両紙とも朝刊一面)

4.19 神戸新聞(朝刊一面)

4.23 新潟日報、信濃毎日新聞、京都新聞、山陽新聞

(いずれも朝刊一面)

4.24 静岡新聞、中国新聞(両紙とも朝刊一面)

5. 1 神戸新聞(朝刊一面)

5.21 毎日新聞(朝刊一面、2回目)

5.25 四国新聞(朝刊一面)

5.29 読売新聞(朝刊一面、2回目)

ご自身で相続登記の申請をしてみたい方へ(本人申請の問題)

自分自身で相続登記申請をする場合のポイントは、まずは「正しい申請書」の形態にたどり着くことでしょうか。相続登記の申請書は、現在の登記簿の状況、相続する人たちの関係性、順番、遺言の有無など、ケースによって微妙に変化していきます。その変化をしっかりと理解して、「正しい申請書」に最初にたどり着けているかどうかが、一般の方には非常に重要だと思います。また、「何が必要な情報なのか」「自分の場合はどうすべきなのか」「自分は(時間的にも ・ 能力的にも)自身で相続登記の申請ができるのか」を理解していただくことも大切なことですが、民法や不動産登記法をしっかり理解した専門家でなければ、簡単なことではありません。

本書では、そんな法律の専門家ではない一般の方が相続登記手続きに正しく取り組めるように、①~④について、特に配慮して執筆しています。

① ご家族ごとに異なる相続パターンを多数(類書にはない圧倒的な量の15パターン)取り上げ、チャートやイラストからご自身の相続パターンやより近い事例を選んでいただけるようにしました。その15パターン全てに申請書記載例を掲載し、「正しい申請書」にたどり着いた上で、見落としがちなポイントや間違いやすい落とし穴についても理解できるよう、簡略化した解説も加えました。

② 上記の申請書パターンだけでなく「自分で対応するために役立つ」正しい情報やポイントに気付いていただき、理解が深められるようにしました。

③ 「添付書類」や「戸籍の読み方」「遺産分割協議書の書き方」「登録免許税の計算の仕方」「相続人申告登記」など、申請に必要な情報は全てこの一冊にまとめました。自身でやりきるには難しい・専門家に頼んだ方が無難なケースについても、その理由を含めアドバイスしています。

④ 専門家に依頼する際にとても気になるであろう、お住まいの地域の司法書士の探し方・選び方・報酬についても記述しています。

出版の際の苦労話はありますか?

私は専門家に向けて研修講師をすることも多いのですが、一般の方の場合は、法律や仕組み・理論より、「正解」のみを知りたいという要望が強いように感じます。ですから、情報量が無駄に多くならないよう、専門家の自己満足にすぎない記載については、頑張って割愛しました。とはいえ、大切、かつ、知っておいて欲しい情報もありますので、その選別には苦労しましたね。

また、発刊の直前に法務省から申請書の記載内容の変更が発表されたのは、なかなか苦々しい思い出です。しかし、出版社さん・編集者さんのご尽力もあって、令和7年4月21日以降変更が予定されている登記申請書の記載例が対応できている点で(紙面の本は令和7年1月10付法務省公表まで反映(別紙補正表で対応)、電子書籍は令和7年3月7日付法務省公表まで反映済)、現時点の最新情報になっています。

そうは言っても、本人申請されたら、ご自身ら専門家の仕事が減るのでは?

相続登記の専門家が、こんな種明かしのような、レシピのような(自分の仕事を減らすような)書籍を執筆することに疑問を持つ方もいらっしゃるかもしれませんね。

しかし、自分でやりたい方が、取り組んで、それで「しっかり」「ちゃんと」やりきれるなら、それは良いことですし、望まれることだと、私たちは考えています。

その上で、相続登記申請は、「簡単」に「ひな形を書き写せば完成する」というものではなく、その手続きの意味や方向性を間違えてしまうと、とり返しがつかなくなる怖さがあることも知っていただきたく、そういった点もしっかりと記載したつもりです。というのも、私たち司法書士が担っている「相続手続を皆さんの代わりに行う仕事」は、ケースごとに手続が異なる複雑な仕事であり、また、ちょっとしたミスがトラブルの元になりかねない怖い仕事でもあるからです。

不動産は高価で、その人や家族にとって、とても大切なものだから

相続登記手続を皆さんご自身でする方法をお伝えするということには、例えるなら、自動車屋さんが「車検を自分で受けるにはどうすればよいか?」を、または、キノコ農家さんが「キノコの狩り方と種類の見分け方」を一般の人に伝えるような難しさを感じています。一般の方が相続登記を自分で申請することについて、能力や性格、慎重さ、実際に対応する前に準備期間がどれくらいあるかなど、いろいろ状況に違いがあり、私の経験的にも、みなさんが「ご自身でできる・できない」ということをご自身で判断することは非常に難しいものであるとも考えています。

だからこそ、「司法書士は必要な存在だ」「困った状態を助けてくれる」「いざというときに担う力がある人達だ」と、そう気付いてもらえる一冊にもなっていると思います。

事故を起こさず目的を達成してほしい、そして皆さんへ伝えたい

私たちはプロだからこそ、皆さんには事故は起こさず、できるだけスムーズに目的を達成してほしいと思っています。ですので、手続する方の「自己責任」だと言いっぱなしにするのではなく、見落としてはいけない重要なポイントを押さえられるように配慮しました。さらには、一般的には「自分でやらない難しい手続(限界)」や想定される難易度、アドバイスについても掲載しています。

本執筆のセミナーやイベントを弊所が主催する予定はありませんが、ニーズが高いことは分かっていますので、相続に関わることが多い不動産業者さん、金融機関さん、地方公共団体さんらと、一緒になって企画等ができればとも思っています。

本書執筆の想い

相続登記に関してもそうですが、やろうと思えばできることはいろいろとあります。でも、なんとなくそのままにして、後回しにして、ただ、それがなんとなくいつも気になり、いつしか悩みになっていませんでしょうか。これが、とても大切な、家族のこと、財産のこと、将来のことであるのだけど・・・。

家族皆が最高に満たされていて欲しいけど、でも、「普通」に「ちゃんと」していることも幸せだったりします。そんな「普通」であり、「ちゃんと」することの難しさは、案外ご自身では気づけないものです。

私たちは、依頼者の「想い」や「願い」を、具体的な財産管理や遺産承継の支援や一緒になって考えることを通じて、解決していき、叶えていきます。厳しい言い方をすれば、そうした「想い」や「願い」が叶わないのは、やり方が間違っているのか、やったふりをしているのか、本当はやっていないのか、のどれかだと考えます。

私たちは、本気で、「普通」に「ちゃんと」してもらうためのプロフェッショナルです。だから司法書士として、今後も普段から依頼者の代わりに「安心安全、より慎重に」をモットーに業務、法的リスク発見の勉強を常に行い、また、続けていきます。

それが、本を読んでくださった方のため、社会のため、まわりまわって、僕ら専門家自身のためでもあると考えています。

【書籍情報】

・書名:よくわかる15事例による相続パターン別相続登記申請のしかた

・著者:浅井健司、青山直加、櫻井菜美子(共著)

・ISBN:978-4-8283-1115-9

・ページ数:180

・本体価格:2000円+税

・判型:A5

【司法書士法人情報】

司法書士法人浅井総合法務事務所

〒461-0002

愛知県名古屋市東区代官町35番16号 第一富士ビル3階」