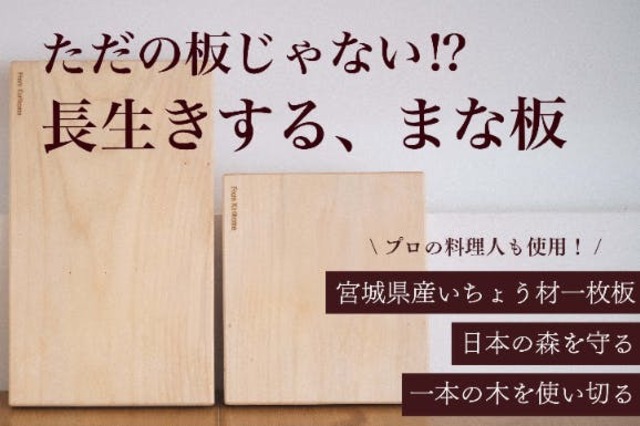

ただのまな板じゃない。宮城県栗駒地域の一枚板いちょうの木で「長生きする、まな板」開発。木を余すことなく活用し、削り直しやアップサイクルで新たな命を吹き込む、まさに資源循環のシンボル。長く使うことで地域と自然に貢献する循環する一枚から、未来へ繋がる選択を初めてみませんか?そのまな板、安⼼して使えていますか?

きっかけは、2⼈の⼦供を持つUPDATER社の社員の⼀⾔でした。

プラスチックのまな板で野菜を刻むたび、見えないぐらい小さなプラスチックがが混ざってしまわないかと心配になる。

⽊のまな板も試したけれど、どこでどう作られたかわからなくて…。本当に安⼼できるまな板ってあるのかな?

そんな率直な不安から、私たちは動きました。毎⽇家族のために料理を作るお⺟さん、お父さん達が、安⼼して使える道具を求めている。

その声に応えたいと思い、宮城県の⽊材加⼯会社「KURIMOKU」に相談したところ、返ってきたのは「できますよ!」の一言でした。

そうして誕⽣したのが、この「⻑⽣きする、まな板」。

ただのまな板じゃない、家族の健康を第⼀に考えるあなたと、森や海を守るための道具です。

\ 江⼾時代から愛され続ける、いちょうの⼒ /

いちょうは⽇本で300年以上まな板に使われてきた、料理⼈が選ぶ⽊材です。

・包丁にやさしい: 適度な柔らかさで刃を傷めず、⼤切な包丁を⻑持ちさせます

・清潔を保ちやすい: ⽔切れが良く乾燥が早いため、カビの⼼配がほとんどありません

・⾃然の抗菌⼒: いちょう特有の成分が、雑菌の繁殖を⾃然に抑制します\ 2〜3年かけた天然乾燥の違い /

多くの⽊材が効率重視の⾼温乾燥で作られる中、このまな板は時間をかけた天然乾燥を採⽤。

・割れにくい: ⽊材内部の応⼒を抑え、⻑期使⽤でも安定した品質を保持

・薬剤不要:素材本来の強さを活かすため、防腐剤や防カビ剤は⼀切使⽤しません

・本来の美しさ:いちょうの持つ⾃然な⽊⽬と温かみのある⾊合いが活かされます

天然乾燥している様子

\ 厚み2.5cmで削り直しとアップサイクルが可能 /

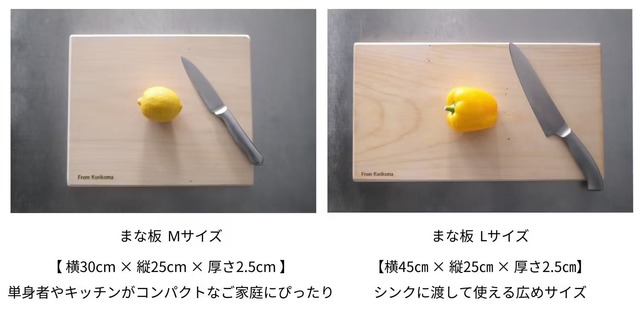

まな板に傷やくぼみができても、表面を削ることで新品のように再生できます。削り直しサービスとしてライフサイクルに合わせ長く使える仕組みをご用意しました。

まな板として寿命を迎えてもその素材はアップサイクルされ、別のプロダクトへと生まれ変わっていきます。使い捨てではなく、使い続けることを前提に作られたまな板です。

よく見かけるのが、プラスチックや合成樹脂のまな板。軽くて扱いやすく、価格も手頃。

でも実は、こんな違いがありました。

・マイクロプラスチック発⽣なし↔ 使⽤するたびに微細なプラスチックが流出

・包丁が⻑持ち ↔ 硬い素材で刃が傷みやすい

・長持ちし易い↔ 傷に雑菌が蓄積し、意外と早期交換が必要✔ヒノキや他の木材との違い

木のまな板にもいろいろありますが、「いちょう」はその中でも料理に適した素材として古くから使われてきました。

・乾燥が早い ↔ ヒノキは香りは良いが、油分が多く⿊ずみが出やすい

・粘りのある適度な柔らかさ ↔ 硬い⽊材は包丁への負担が⼤きい

いちょうは油分を適度に含み、水はけが良く、乾きが早い。だから、日々の手入れも簡単で、清潔に使い続けることができます。また柔らかく粘りのある質感は、包丁の刃をやさしく受け止めてくれる特徴も。

製造を担っているのは、宮城県・栗原市に本社を置く木材加工会社「KURIMOKU」。

主に家具や建材の製造を行っているKURIMOKUは、戦後の復興期から50年以上木とともに歩み、森を「育てる」「活かす」「守る」ことを含んだ、持続可能な思想をもとにものづくりを続けています。

完全なトレーサビリティ

KURIMOKUは、伐採・乾燥・製材・加工といった一連の工程をすべて自社で担う国内でも極めて稀有な会社です。

私たちの暮らしに届く木材の多くは、林業者、製材工場、流通業者、小売など、さまざまな事業者を経由して流通しています。工程を分けることは、それぞれのプロが工程を分担することで効率や専門性を発揮する一方で、「この木は、どこで、誰の手によって、どんなふうに育てられ、加工されたのか」──そうした背景が見えにくくなるのも事実です。このような現代の流通においても、素材のトレーサビリティと品質管理を両立しています。適切な森林管理

KURIMOKUは単に木材を加工・販売するのではなく、自らが山を管理し、木を育て、伐り、また植えるという林業の根幹にまで踏み込んで事業を行っています。

森林の約4割を人工林が占める日本では、適切な管理がなされなければ、木々が過密化し、林内への光量が不足することで、森林全体の健全性が損なわれるという課題を抱えています。

山の状態を見極めながら、木が育ちすぎて森に影響を与える前に、必要な木を適切なタイミングで伐採し、その跡地には次の世代の木をきちんと植えていく。適切な森林管理と整備のサイクルを自社で責任を持って行うことで、持続可能な森林の循環を実現しているのです。地域との共⽣

宮城県栗原市は、近年人口減少が進む地域です。

KURIMOKUは、地域の山を地域の人々と共に守り育てながら、未来を担う子どもたちのために持続可能な森づくりに取り組んでいます。そして、このまちに「残りたい」「戻りたい」と思ってもらえる、誇れる企業であり続けることを発信していきます。

KURIMOKU営業担当の千葉さんは、「生活者が『どこの木なのか?』『どう乾燥されたのか?』に関心を持つこと。そういう行動が、この業界全体のあり方を変える第一歩になるんです」と話します。

素材としての木を深く理解すること、「本当に、長く寄り添える素材とは何か?」を問い続けることは、生活者の私たちが始められる、森を守り循環を促す一歩なのです。

すなわち、KURIMOKUの製品を選ぶということは、すなわち、持続可能な森づくりを支えることでもあるのです。

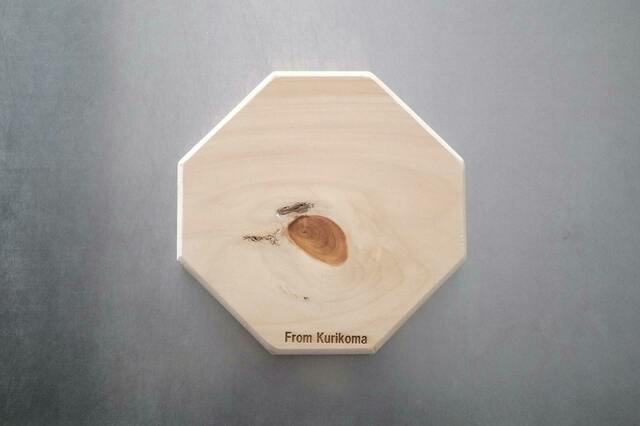

木の枝の名残である節(ふし)は、加工が難しく、使いづらいという理由で多くが廃棄されています。しかし、約50年かけて育つ木を無駄にするのはあまりにももったいない。

TADORiでは「節のない部分をまな板」に、「節のある部分を鍋敷き」にして活用。

木の恵みを無駄なく活かす循環型のものづくりを行っています。

クラファン終了:7月15日

生産開始予定:7月中旬~下旬

発送開始予定:8月上旬~

このまな板は、「『モノ』からタドる物語。~お買い物で世界をちょっとだけハッピーに~」をコンセプトとするブランド「TADORi(タドリ)」のオリジナル商品です。

現代社会では、私たちの⼿に届く多くの製品が「どこで、誰が、どのように、どんな想いで作ったのか」⾒えにくくなっています。効率化と⼤量⽣産の陰で、作り⼿の顔も、素材の背景も、製造⼯程も、すべてがブラックボックス化してしまいました。

TADORiは、その流れに逆⾏し、皆さんが安心してお買い物ができるように。迷った時の道しるべとなれるように、素材や製造過程、作り手の想いをタドり商品を販売しています。

いつもの買い物が、あなたと、あなたの周りの人がハッピーになるものなら、

TADORiでの買い物は、あなたと、あなたの周りの人、

作り手、世界がハッピーになってくれると、信じています。

私たちの暮らしは、日々の選択の積み重ねでできています。そのひとつに、「どんな道具と暮らすか?」という問いがあります。毎日使うものだからこそ、納得できるものを選びたい。

あなたの暮らしに寄り添いつづけ、森の循環を促すまな板をこの一枚。

このまな板を通じて、地域と自然に真摯に向き合う作り手の温かな想いが皆様に届き、そして、ものを選ぶという日々の営みに、新たな気づきや選択の喜びが生まれるきっかけとなることを願っています。