公益財団法人東京都歴史文化財団

東京都写真美術館総合開館30周年を記念した特別なコレクション展

公式ウェブサイト

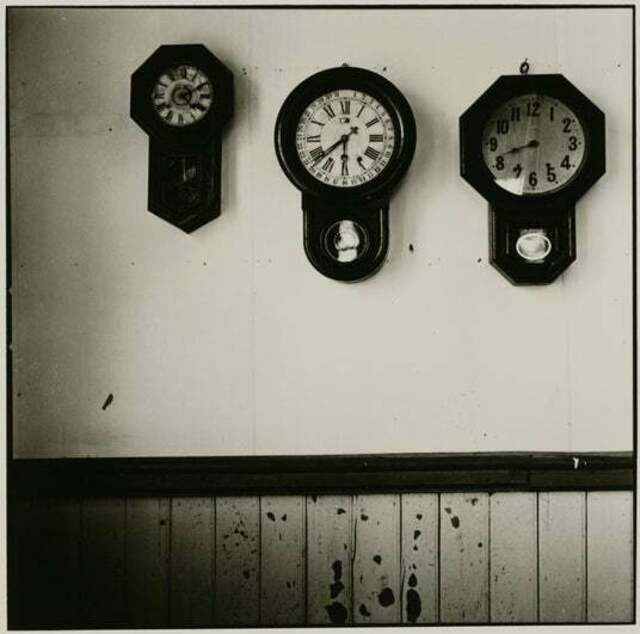

植田正治〈風景の光景〉より 1970-80年 ゼラチン・シルバー・プリント

山元彩香《Untitled #168, Hokkaido, Japan》〈We are Made of Grass, Soil, Trees, and Flowers〉より 2015年 発色現像方式印画

東京都写真美術館は、平成2(1990)年の一次施設開館を経て、平成7(1995)年に日本唯一の写真と映像の総合的な専門美術館として総合開館しました。総合開館30周年となる2025年は、「総合開館30周年記念」と題した展覧会や関連イベントを多数開催し、1年をとおして写真・映像の未来をさまざまにじっくりと考えます。

「総合開館30周年記念 TOPコレクション」展は二期にわたって開催(第一期:「不易流行」(4/5-6/22) 、第二期:「トランスフィジカル」(7/3-9/21))。東京都写真美術館としては初の試みとなる、7名の学芸員が共同企画し、二期あわせて10のテーマで構成するオムニバス形式の展覧会です。約38,000点に及ぶ収蔵作品を多角的な視点から選りすぐり、写真と映像の魅力をご紹介します。

本展のタイトル「不易流行」は、江戸初期の俳人・松尾芭蕉(1644-1694)が俳句の心構えについて述べた言葉に由来します。「不易を知らざれば基立ち難く、流行知らざれば風新たにならず[現代語訳:変わらないものを知らなくては基本が成立せず、流行を知らなくては新しい風は起こらない]」という言葉は、現代の私たちも芸術に対する姿勢として心に刻んでおくべきものです。この「不易流行」の心を大切に、本展は過去の芸術表現を深く理解し、その魅力を今に伝えていくとともに、現在の表現や時代の潮流にもしっかりと目を向けようとするものです。19世紀から20世紀、現代までを取り上げる5つのテーマで当館コレクションを読み解きます。

本展のみどころ

-東京都写真美術館初となる5人の学芸員によるオムニバス形式の展覧会

総合開館30周年記念 TOPコレクション展「不易流行」は、当館初の試みとして5名の学芸員が共同企画するオムニバス形式の展覧会です。展覧会には5つのセクションがあり、学芸員が独自の視点でそれぞれのテーマを設定。写真が捉える歴史に着目したものから現代作家の表現まで、多様なテーマが「不易流行」によってつなげられ、共同企画ならではの作品の共鳴をお楽しみいただけます。

また、担当学芸員5名のうち4名がTOPコレクション展を初めて企画します。35年以上にわたり積み重ねられてきた当館収蔵作品を新たな視点で捉えた本展を通じ、コレクションの新たな魅力を発見できる機会となるでしょう。

-赤瀬川原平〈版画集 トマソン黙示録〉を初展示

赤瀬川原平〈版画集 トマソン黙示録〉(1988年)を初展示します。前衛美術家や小説家などとして幅広

く活躍した赤瀬川原平(1937-2014)は、80年代のはじめに、町の片隅にある無意味な造形物や正体不明の物件、現象を「トマソン」と名付け、ユーモラスな視点でそれを観測、報告する活動を行いました。本展では、14点組のポートフォリオから9点を展示します。

-「コレクションの歴史から何を学び、未来に伝えるか」をテーマに、連続対談を開催

第一線で活躍する写真・映像の研究者、教育者と学芸員による対談「連続対談 過去と未来をつなぐ」を二期にわたり計4回開催。「不易流行」展では、日本大学藝術学部写真学科 准教授の鈴木麻弓氏、東京藝術大学大学美術館 教授の古田亮氏を講師に迎え、東京都写真美術館コレクションについて考えます。

-インクルーシブプログラム「手話を交えたQ&Aショー」初開催

東京都写真美術館は、障害の有無にかかわらず、多様な背景を持つ人が作品との出会いを楽しむことができる鑑賞プログラムを2017年から継続して実施しています*。本展では、新たなインクルーシブプログラムとして「手話を交えたQ&Aショー」を初開催。耳の聞こえない鑑賞案内人・小笠原新也氏が、出品作品や展示意図などについて担当学芸員に質問します。事前申込不要で、どなたでも気軽に体験できる本プログラムの詳細は、関連イベントをご覧ください。

*2017年~2019年「視覚障害者とつくる美術鑑賞ワークショップ」、2020年~「インクルーシブワークショップ ときどき見えない、のち話す、しだいに見える」

本展の構成

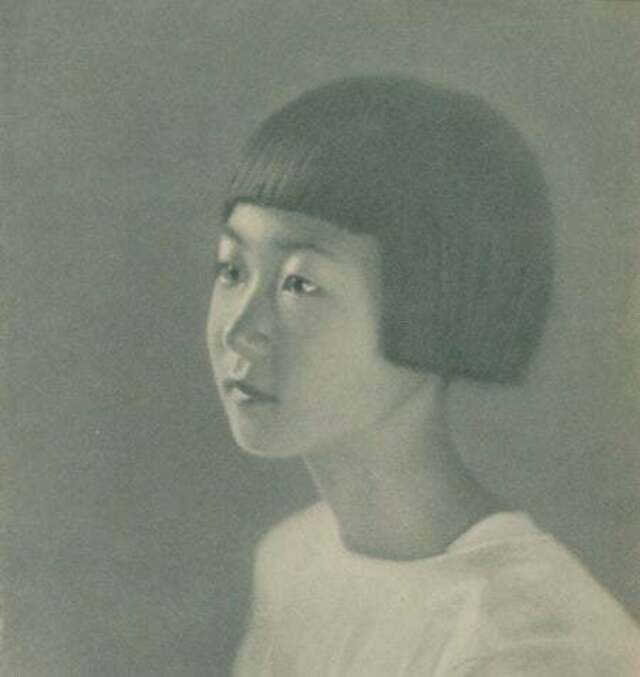

第一室 写された女性たち 初期写真を中心に

初期写真を中心に、20世紀初頭にかけて写真に写された女性たちを取り上げます。女性の政治参加や権利向上を求める運動が最初に盛り上がった頃と重なるこの時期。一見、他者から求められる姿で写りながらも、わずかにでも自分が望む姿で写ろうとする「抗い」に着目します。

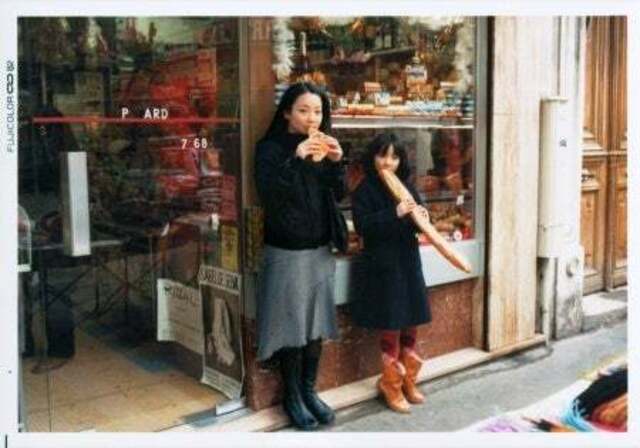

第二室 寄り添う

「寄り添う」をテーマに、大塚千野、片山真理、塩崎由美子、石内都、4作家の作品を紹介します。痛みや悩みとともに生きていくために、作家がどのように自身や周囲の人々に心を寄せて作品を制作したのか、4名の作家たちの作品を通して、寄り添うことの多様なあり方について考えます。

第三室 移動の時代

陸、空、そして宇宙へと人類の活動範囲が劇的に広がっていった「移動の時代」に焦点を当てます。つながりと分断、両方の側面を持つ「移動の時代」を捉えたまなざしは、歴史を鮮やかに描き出し、当時の人々の思いを鮮明に伝えます。

第四室 写真からきこえる音

「音」を意識させる作品を展示します。写真に捉えられた空間には、たしかに存在していたにもかかわらず、写真として切り取られることでこぼれ落ちた情報である「音」。この「音」を意識しながら写真を見ることは、そこにあったはずの「音」という現象を捉えなおす契機となるでしょう。

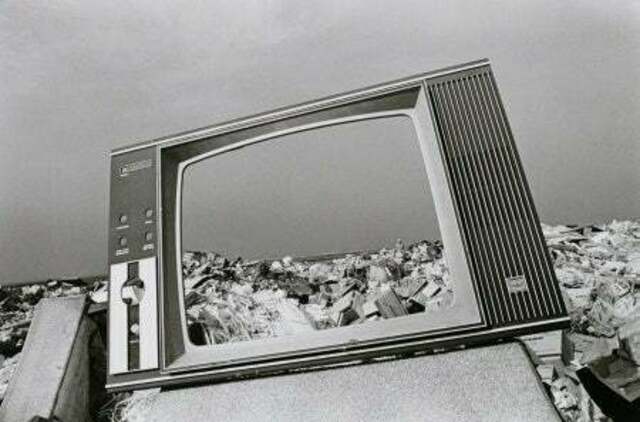

第五室 うつろい 昭和から平成へ

東京都写真美術館が総合開館した1995年に着目し、昭和末期から平成初期の写真・映像表現とその時代背景に目を向けます。総合開館記念展「写真都市TOKYO」(1995年)を再現するとともに、当時の新世代作家たちの出世作を紹介。30年前の時代に思いを馳せます。

中野正貴《Udagawa-cho, Shibuya-ku, Jan. 1991》〈TOKYO NOBODY〉より 1991年 発色現像方式印画

ジャック・アンリ・ラルティーグ 《スザンヌ・ランランのトレーニング、ニース》 1921年 ゼラチン・シルバー・プリント

大塚 千野《1982 and 2005, Paris, France 》〈Imagine Finding Me〉より 2005年 発色現像方式印画

荒木経惟〈冬の旅〉より 1990年 ゼラチン・シルバー・プリント

秋山亮二《映らないテレビ》〈スクラップランド〉より 1969年 ゼラチン・シルバー・プリント

大久保好六《豊子さん》1926年 ブロムオイル印画

ルイス・ハイン《アメリカへ乗り込む、エリス島》1908年 ゼラチン・シルバー・プリント

画像はすべて東京都写真美術館蔵

出品点数 約220点(予定)

主な出品作家(予定)

ジャック・アンリ・ラルティーグ、アウグスト・ザンダー、下岡蓮杖、フェリーチェ・ベアト、オノデラユキ、山元彩香、石内都、塩崎由美子、片山真理、大塚千野、ドロシア・ラング、アルフレッド・スティーグリッツ、林忠彦、江成常夫、菱田雄介、植田正治、杉本博司、山上新平、赤瀬川原平、田村彰英、長野重一、潮田登久子、鬼海弘雄、瀬戸正人、大西みつぐ、山崎博、荒木経惟、中野正貴、佐内正史、澤田知子、長島有里枝、野口里佳、杉浦邦恵、古橋悌二 ほか

関連イベント

- 担当学芸員によるギャラリートーク

4月11日(金)14:00-

4月25日(金)14:00-

5月23日(金)14:00-[手話通訳付き]

6月20日(金)14:00-[手話通訳付き]

※当日有効の本展チケット、展覧会無料対象者の方は各種証明書等をお持ちのうえ 3階展示室入口にお集まりください。

- 連続対談 過去と未来をつなぐ

「コレクションの歴史から何を学び、未来に伝えるか」をテーマに、第一線で活躍する写真・映像の研究者、教育者とTOPコレクション展の共同企画を行う当館学芸員による対談シリーズです。

5月30日(金)登壇者│鈴木麻弓(日本大学藝術学部写真学科 准教授)、石田哲朗(当館学芸員)

6月13日(金)登壇者│古田亮(東京藝術大学大学美術館 教授)、佐藤真実子(当館学芸員)

各回とも18:30-20:00

会場│東京都写真美術館1Fスタジオ 事前申込制、定員50名 参加費│無料

※申込方法等の詳細は当館ホームページをご確認ください。

- インクルーシブプログラム「手話を交えたQ&Aショー」

耳の聞こえない鑑賞案内人の小笠原新也さんが、鑑賞者を代表して、展覧会の担当学芸員に、出品作品や展示意図などについて質問する新プログラム。

日時│6月7日(土)14:00-15:00

会場│東京都写真美術館 2階ロビー 当日受付、先着順、手話通訳付き

定員│50名 質問者│小笠原新也(耳の聞こえない鑑賞案内人)

※参加方法・申込方法等の詳細は当館ホームページをご確認ください。

開催概要

展覧会名(和)|総合開館30周年記念 TOPコレクション 不易流行

展覧会名(英)|TOP 30th anniversary TOP Collection: Continuity and Change

会 期|2025年4月5日[土]― 6月22日[日]

会 場|東京都写真美術館 3階展示室

主 催|東京都、公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都写真美術館

後 援|J-wave 81.3FM

電 話|03-3280-0099 WEB|

総合開館30周年記念特設ウェブサイトをオープンしました

y.html

開館時間|10:00-18:00(木・金曜日は20:00まで、入館は閉館30分前まで)

休館日|毎週月曜日(ただし5/5[月]は開館。5/7[水]は休館)

観覧料|一般700円ほか

*小学生以下及び都内在住・在学の中学生、障害者手帳をお持ちの方とその介護者(2名まで)は無料。

*オンラインで日時指定チケットを購入いただけます。

*本展はやむを得ない事情により内容を変更する場合があります。