遺産相続手続きは、誰もが経験する大きなライフイベントです。大切な人を亡くした悲しみの中、何をどう進めればよいのか分からないまま普通の日常に戻らないとならない、そのためにも早めに遺産相続手続きを行わないといけない状況です。

そんなことが日本では何年も繰り返されていますが、私たちの開発した「

」は可視化されている相続サポートファイルのため、遺産相続手続きについて学習する事なく、自分で遺産相続手続きがなるべく早く始められます。その為、専門家に依頼するか自分たちで遺産相続手続きを行うかをすぐに判断でき、行動することが可能になります。この商品を現在、各葬儀社様に取り扱っていただき、1日でも早く日常を取り戻せるよう、日々葬儀社様などに配布をして頂いております。

今回のストーリーでは、葬儀社様と連携した背景やサービス開発の裏側についてお伝えいたします。

相続手続きは「費用」より「労力」の負担が大きい

「相続の手続きが大変だ」という話をよく耳にしますが、実際にはどのような点が大変だと感じるのでしょうか。

「いい相続」を運営する株式会社鎌倉新書が行った「第1回 相続手続きに関する実態調査(2023年)」によると、相続手続きを進める上でもっとも大変だったのは、「何をどう進めるべきかを理解するための情報収集」次いで「必要な書類が多かった」「手続きのために時間が取られた」という回答が続きます。

参照:

このデータを見ると、意外にも「金銭的な負担があった」と感じる人は少なく、費用よりも「労力」の方が圧倒的に大きな課題であることが分かります。

また、ベンチャーサポート相続税理士法人が行った「老後の不安」についてのアンケートによると、「ご自身の遺産相続で、最も不安に感じることを教えてください」という質問に対し、「相続手続きの難しさ(14.3%)」「相続税の税額(8.0%)」「遺産の分割方法(6.3%)」「相続税申告書の作成(3.3%)」と、相続の手続きに関する不安が多くあげられています。

参照:

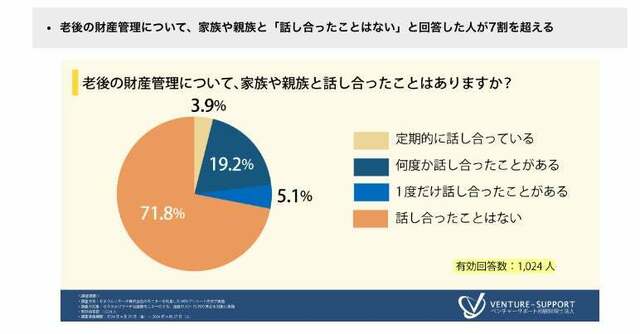

さらに、同じアンケートで、「老後の財産管理について、家族や親族と話し合ったことはありますか?」と質問したところ、7割を超える人が「話し合ったことはない」と回答しています。

話し合いをしていない理由としては、「財産の話はしづらい」「どのように財産管理すればよいか分からない」「家族や親族との仲が悪いため」と続いた、生前にお金の話をすることの、心理的ハードルの高さがあることを感じます。

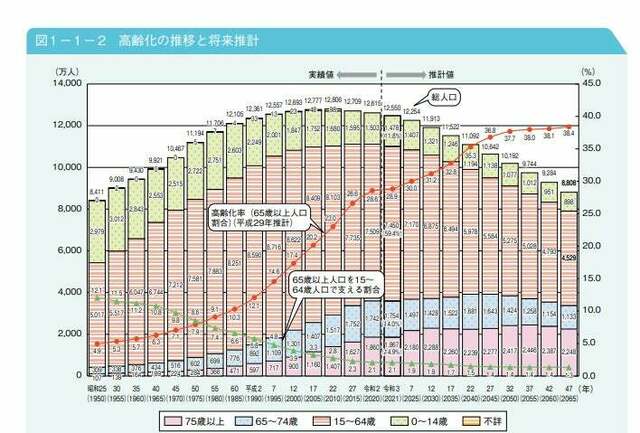

しかし、日本では内閣府が公表している「令和4年版高齢社会白書」(

)を見ても2025年までに団塊の世代が全員75歳以上に達し、相続案件は急増すると予測されています。いわゆる「2025年問題」です。このような高齢化社会では、相続の問題は、ますます深刻化していくことが懸念されます。

さらに資産が不動産や金融資産、事業など複数にわたる場合、手続きが煩雑になりがちです。さらに、相続人が複数いる場合、遺産の分配で意見が食い違い、家族間で争いが起きることもあります。

また、高齢者が一人で住んでいる場合、死亡後に遺産を発見するのが遅れるケースもあり、遺産の管理や相続手続きがさらに複雑になることが予想されます。

葬儀会社の方達とはじめた新しい挑戦。相続サービスのジョイント商品

そんな負担を少しでも軽くしたい、その思いから開発されたのが「

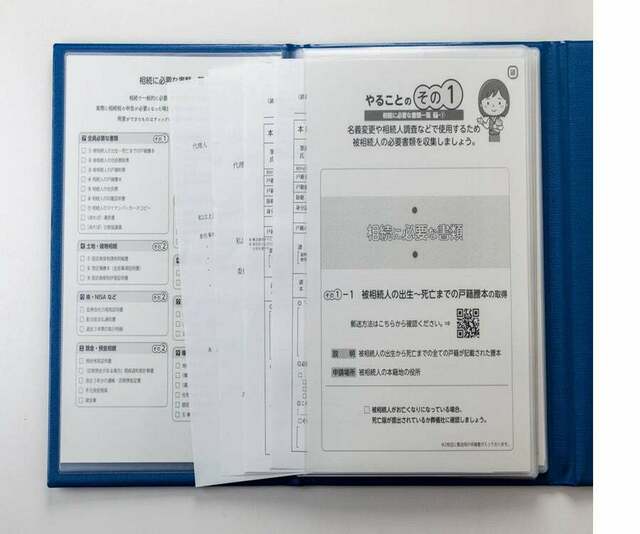

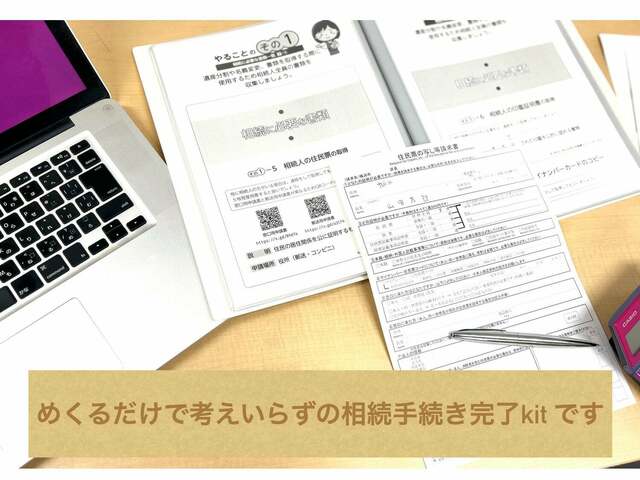

」です。相続手続きに必要な書類と手順が一冊にまとめられていて、面倒な相続手続きが簡単に進められるようになります。

写真 継承ノ綴りversion1.0

開発したのは、神奈川県で印刷事業を営む株式会社TAKT-JAPANです。同社の代表である田代社長が「相続これ1冊(継承ノ綴り)」のアイデアを思いついたのは、コロナ禍の真っ只中でした。感染症や不安定な生活環境が続く中で、社会に少しでも役立つことはできないかと考えたのがはじまりでした。その中で、たまたま耳にしたコロナ禍で亡くなった方の「相続」に関する苦労話が、アイデアのきっかけとなったとのことです。

親族が急に亡くなった場合、遺族は「どうすればいいのか」と途方に暮れることが多く、相続手続きがいかに難しく煩雑であるかを痛感したと言います。調べるうちに、相続には「相続税」という富裕層向けの分野と、誰もが避けられない「名義変更」に関する手続きがあることに気づきました。相続というと、財産ある富裕層のイメージが強いのですが、実際相続税がかからない金額でも、相続の手続き(銀行口座の凍結解除や名義変更)をしなければなりません。

すぐに専門家に依頼するには丸投げになり当然ながら費用がかかります。これをもう少し判断材料や選択肢を増やして手軽に解決できる方法がないか熟考を重ね、もしすべてが一冊にまとまった相続用のサポートファイルがあれば、本来自分で出来るはずの相続手続きをある程度まで専門家や周りの人に頼らずに進められるのではないかという結論に至ります。

同時に、葬儀社様が弊社の商品を配布して頂くことにより大きな社会貢献や現在行われている相続サービスのジョイント商品にもなるのではないか、また細かい商品部分では法改正や書式変更にも対応できる最新の情報を提供できれば、多くの人々が相続手続きを簡単に行えるのではないかと感じました。この思いから、特許を取得したら事業化しようと決意し、新しい事業への挑戦を始めたのです。

サービス開発に2年 相続の複雑さと格闘した日々

しかし、デザインや書籍DTPなどの印刷事業を手掛ける田代社長にとって、「相続」の世界は全くの未知の領域でした。自分のアイデアが世の中に本当に必要とされているのか、コンサルタントファームや協力企業と共に市場を細かく調査しました。

その結果、田代社長は、このサービスが考えていた以上に大きな可能性を秘めていることを確信します。このサービスが実現すれば、利用者だけでなく、葬儀会社から行政や士業の方々を含むすべての関係者にとって、メリットがあることに気づいたのです。

特に葬儀会社の提供による利用者は、相続手続きにかかる話を葬儀の際から始められ、費用も場合によっては数分の一に圧縮できるようになります。さらに自分が相続するとわかっている葬儀社に相談できることは自分たちの個人情報についても安心ですし、なんて言っても親身になってくれる葬儀社の方のサービスなので新しく相続について誰に相談するという時間も削減できます。また、何もわからず相談しに行った役所の担当者も、窓口での相続に関する相談などは基本は受けていないケースが多いと感じました。(神奈川県全域独自調査結果)でも、これは行政として必要なものを配布するのがお仕事なので当然だと思います。役所に対して相続の相談を減らす事も可能になります。士業の方々にとっては、無料相談レベルの相談というより専門性の高い案件に早くから集中できるようになるのではとも考えました。このサービスはただの業務効率化ではなく、相続に関わるすべての人々に幸せをもたらすとさらに自信をつけました。

相続手続きは法律や税制が絡み合う複雑な世界です。素人が容易に理解できるものではなく、どんな書類が必要なのか?その基本的な一歩からスタートしました。

写真 右も左もわからずまず集めた書類達

相続には資産の計算や遺産分割協議といった、相続手続き申請書だけではなく税制、さらには各機関の独自ルールが絡んできます。そうしたときは、行政や関連機関へ直接問い合わせるしかありません。何度も電話をかけ、窓口を探し出し、1枚の申請書の所在や取得方法を突き止める作業は、地道で根気のいるものでしたし、これを自分で出来るという認識で考えていたのでこの作業量に驚きました。ライフイベントの中でもなぜか複雑なイベントでした。

トラブルの実情や書類不備の苦労がどこで解決されているのか、行政側の仕組みは表に見えず、手探りの情報収集が続きました。こうした細かな要素を、1つずつ検証し、まとめあげていくだけの作業などに約2年の時間を費やしました。

葬儀業界や士業の方々の間でも話題に

2024年8月、株式会社TAKT-JAPANは葬儀社・士業事務所の方が多く集まる

でこの2年間をかけて作成した新しいサービス「相続これ1冊(継承ノ綴り)」のお披露目を行いました。田代社長にとっては、葬祭業とのつながりが全くない状態からのスタートであり、期待と不安が入り混じった状況で参加しました。

展示会では、体験ブースとして参加しました。相続サービスのジョイント商品というもの自体がなかったので葬儀社の方はもちろんのこと。士業事務所の方々にも商品を手に取って使用方法を150名以上の方に体験をしていただき、非常に好意的な評価を受けることができました。葬儀会社の相続担当者の方や社長様、関連会社様にはスタッフはもちろん私自身も1つ1つお話をして行きました。沢山のアンケートも回収できました。相続手続きを初めて行う人でも使いやすく、さらに、士業資格を持つ専門家がきちんと監修していることで、法的にも安心して利用できる商品だと評価されました。

自分自身でもイベント中に当時の思いをお伝えました。(

)引用エンディング産業展Facebookより

このイベントで法律のプロからも多くのお墨付きをもらい、「相続これ1冊(継承ノ綴り)」が葬儀業界に浸透するきっかけとなり、その信頼性と価値が広く認められる結果となりました。その後もzoomミーティングなどで多くの葬儀会社様と今日も業務提携のお話を進めております。

この商品に関する1番の葬儀会社様のお悩みの多くは相続担当をつけられないことでした。葬儀というメインのお仕事は人に寄り添う所から始まり遺族の方に日常を取り戻せるようにきちんとした対応をされるからです。また、相続サービスは少し法的な部分を抵触しますと法律に触れてしまいますし、葬儀後におこなうという葬儀会社からすると少し遠い部分もあり、多くは相続サービスをやらないという選択もしくは相談があればという形が多いと認識しました。致し方なく喪主様には相続に必要な簡易的な書類をお渡しするのに留まる程度でした。しかし、この展示会やその後のお話から弊社のジョイント商品(

)を使用して頂きお問い合わせから相続サービスを締結していくという形をとることにより手間いらずで喪主様は面識がある葬儀社の方から葬儀後も専門家を紹介して頂けるようになりました。

葬儀対応がしっかりしているので顧客満足に繋がっており後日の相続相談もなしえることだと私は感じました。また、この商品を発表してから3ヶ月あまりでこれまでの相談件数を見ても葬儀会社様の皆様の相続や高齢化の社会貢献に関わるお気持ちが伝わって来ました。喪主様に一番近いこそわかることなのだろうとも感じました。

現在は公表の許可を頂いている全国の葬儀関連会社様は

のサイトにて掲載されております。掲載企業様は弊社商品の取り扱いがありますので、お葬式からお願いしてみるのをオススメしております。まだまだ協力会社様提携先は募集しておりますので弊社に賛同頂ける葬儀会社様や関連企業様の

「相続これ1冊(継承ノ綴り)」は心の余裕をもたらすサービス

「相続これ1冊(継承ノ綴り)」は、簡単に自分で遺産相続手続きにチャレンジできてなお説明に添って、書類を一つ一つ書き進めることで、相続資産のリストアップから銀行口座の凍結解除や名義変更まで完了させることができます。万が一途中でわからない部分があっても、信頼できる専門家にすぐ相談できる窓口がサポートファイル内に用意されており、途中からでも専門家に助けを求めることができるので、最後まで安心して進められます。各葬儀社様の商品も同様になっております。

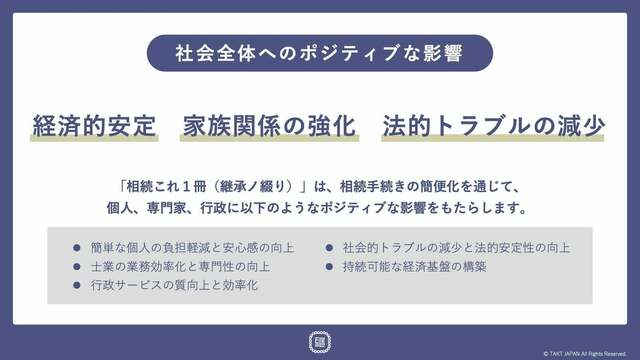

このサービスが提供するのは、単なる遺産相続手続きの簡素化だけではありません。「相続これ1冊(継承ノ綴り)」の目的は、相続の手続きにかかる負担を軽減し、日常をなるべく早く取り戻して心の余裕をもたらすことです。

遺産相続手続きや相続に関する煩雑な手続きや外出を減らし、今日まであったことに気持ちに余裕をもたらすこと。相続手続きを誰でも手軽に、そして安心して進められる社会が実現すれば、家族の絆を維持して場合によっては深め、安心した相続未来を築くことに繋がることになるはずだと考えております。この未来のかたちを葬儀社様やその関連会社様の皆様と一緒に歩みながら2025年も進んでいきます。