この記事をまとめると

■クラッチの踏み心地の違いはなぜ生まれるのかについて解説

■大きなトルクのエンジンには強いバネが必要で結果として重たいクラッチになる

■長年にわたる地道な工夫や努力でクラッチは扱いやすくなってきた

MTには欠かせないクラッチの仕組み

マニュアルミッション仕様車の販売比率はいよいよ1%台となり、MT免許を取る必要性が薄〜くなってしまいました。

MT免許が必要なケースはスポーツモデルに設定されたごく一部の仕様のみで、そういうクルマを求めるのは、クルマ好きでも少数派になりつつあるという状況を感じます。

それでも、中古車に目を向けるとまだまだMTの比率がそこそこあるので、趣味性が強いタイプの人には必要な免許の種別だといえます。

と、免許の話から始めてしまいましたが、今回の主題はクラッチについてです。

クラッチとひとくちにいっても、その踏み具合は車種によって、いや、グレードによってもバラバラです。メーカーのなかではその基準はあるかもしれませんが、「このクルマはクラッチ重いな」というように、必要な踏み込みの重さは一様ではありません。

ここでは、そんなクラッチの踏み心地の違いはなぜ生まれるのかについて解説していきたいと思います。

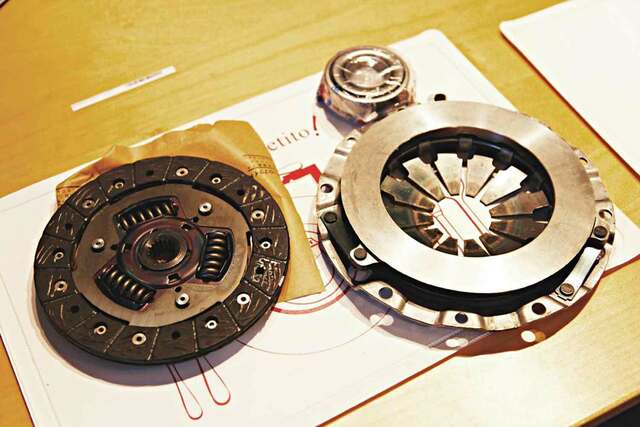

クルマのクラッチの仕組みを思いっ切り簡単に説明すると、エンジン側と車輪側に繋がる2枚の円盤を摺り合わせて動力の伝達を行っています。摺り合わせる力が弱いと完全には駆動力が伝わらず、弱い力しか車輪にかかりません。この状態が「半クラッチ」です。

強く押し付ければ摩擦が最大に発生して円盤は密着した状態になり、駆動力は100%伝わる状態になります。

少し詳しく解説してみましょう。

エンジンの回転力はクランクを中心に発生しています。クランクの後端には回転を維持する「フライホイール」という重たい円盤が装着されています。

一方で、その直後に位置するトランスミッションの中心にあるシャフトの前端にはクラッチのプレートがハマっています。

このクラッチプレートのエンジン側の面には「ライニング」という摩擦材が接着されていて、押し付ける力を効率よく摩擦に変換する手助けをします。

そしてそのクラッチプレートは、フライホイールの装着されたクラッチカバーのなかに収まっています。

クラッチカバーとクラッチプレートの間には、円盤状のバネが仕込まれていて、このバネの力でプレートのライニングがフライホイールの面に押し付けられるという仕組みになっています。

クラッチペダルはこのバネの付け根に繋がっていて、テコの仕組みでバネを押さえつけることでクラッチプレートをフリー状態にしています。これがクラッチの仕組みです。

クラッチが重い軽いと踏み心地が異なる理由

そのクラッチの構造上、摩擦力を決めているのはバネの強さです。バネが強ければクラッチプレートを押さえつける力が強く、大きな摩擦力が発生させられます。

しかしバネが強いということは、それを縮めてクラッチプレートを解放するためには大きな力が必要になります。

ここでクラッチに大きな摩擦力が必要な場合を考えてみましょう。

それはズバリ、エンジンの発生トルクが大きいケースです。大きな力を繋ぐためには大きな摩擦力が必要になるというわけです。

つまり、大きなトルクのエンジンには強いバネが必要で、その結果として重たいクラッチになります。そのため、基本的にはトルクの小さい軽自動車はクラッチが軽く、大排気量車はクラッチが重い傾向にあります。

ここで「基本的には」と書いたのは、必ずしも比例しない場合があるからです。

運転の操作を考えると、クラッチの重さはデメリットになります。重くていいことはほとんどありません。そのため、技術者はクラッチの踏力を軽くすることに工夫を凝らしてきました。

そのひとつは「レバー比」による調整です。ここで詳しくは書けませんが、レバー比はテコの原理で、ストロークを大きく取れば少ない力で仕事ができます。つまり、クラッチの踏み込み量を多く取れば踏力は軽くできます。

とはいっても、ストロークには限界がありますし、あまり深くすると操作しやすさから遠のいてしまうので、程々に留めないとなりません。

次に登場するのが油圧化です。これは「パスカルの原理」を使った方法ですが、結局のところ液体を使ったテコの原理なので、やっていることは同じです。

ただ、入力した力の逃げが少なくできるためレバー比を少し改善できます。これらは踏力の低減の工夫ですが、摩擦力を高める工夫もあります。

そのひとつは摩擦面積を広げることです。単純にクラッチプレートの径を大きくすれば面積が稼げます。しかしこれも限度があります。フライホイールの径を広げると下端が地面に近付いてしまうため、あまりいい方法とはいえません。

もうひとつの方法は枚数を増やすことです。クラッチプレートが2枚のものを「ツインプレート」と呼んだりします。

この方法は、単純に倍にできるため効果は大きいのですが、摩擦が大きくなりすぎるので微妙な調整が苦手になります。すなわち「半クラッチ」が難しくなり、実用は厳しくなります。そのため、実際はレース車両やチューニングエンジン向けの方法となっています。

あとはクラッチプレートのライニング材質の高性能化という方法が有効です。こちらは摩擦力自体を底上げする方法のため踏力には影響しませんが、摩材によっては「ツインプレート」のように「半クラッチ」が難しくなることがあります。

こういった工夫の積み重ねで少しずつクラッチ操作のストレス低減が図られてきました。

そうして長年にわたって地道な工夫や努力が積み重ねられてきたクラッチの扱いやすさですが、冒頭でも述べましたが、いまはクラッチ操作が必要なMT仕様のクルマが激減しており、もはや過去の技術になりつつあります。

マニアによっては「クラッチが重いと(高性能な感じがするので)やる気になる」という感覚をもった人もチラホラいますが、その気もちがわかち合える相手はどんどん減っていくことでしょう。

MT好きにとっては寂しい状況ですが、その一方で進む技術や性能による恩恵も受けられるので悩ましいところです。