この記事をまとめると

■メーカーがこだわりを詰め込んだクルマを紹介

■ライバル不在な点もあり多くのファンから支持されているモデルが多い

■開発者やメーカーの熱い想いを感じることができる

唯一無二のスペシャルマシンたちを紹介

安全性能や環境性能、コストなどさまざまな制約のなかで開発されているクルマたち。世界的に経済が沈んでいるいま、なかなか「売れるかわからないけど、徹底的にこだわって作りました」といった挑戦的なクルマは少なくなってしまった印象ですが、それでもまだまだ、開発者やメーカーの熱い想いを感じるクルマはあります。

まずは、日本発の公道最速スポーツカーとして世界中にファンをもつ、日産GT-R。もともとは1969年に発売されたスカイライン2000GT-Rから続いてきたモデルですが、時代に翻弄されて二度の生産終了を経たあと、2007年、不死鳥のようにR35型のGT-Rとして復活。

ついに2025年モデルでラストとなる模様ですが、開発当初のこだわりといえば、やはり「4シーター」を譲らなかったことでしょう。普通に最速のスーパーカーを目指すのであれば、車高を低くしたクーペのほうが有利。でも、あえて4シーターとしたのはもちろん、スカイラインGT-Rから連綿と受け継がれる伝統を捨てなかったからです。

たとえ300km/hで走行したとしても、安心してドライブできるパフォーマンスを実現しているというGT-R。それでいて、後席にも座ることができ、トランク容量を確保して日常での使い勝手もかなえているという、唯一無二の最速スポーツカーとなっています。

生産においてもわざわざ専用工場を作ればそれだけ価格が高騰してしまうため、あえてほかの量産車との混流生産にこだわりましたが、心臓部であるエンジンだけは別格。「匠」と呼ばれる高い技術を認められた工員だけが1台のエンジンを完成まで責任を持って担当し、手組みで組み立てるというエピソードは有名です。

また、GT-Rのサスペンションは、完成状態の車重である1Gの荷重をかけた状態で組み上げることとなっているのも、ほかのモデルとは違うこだわりといえるでしょう。

2台目は、20年ぶりのフルモデルチェンジで一新され、世界中で大人気となっているスズキ・ジムニー。海外では4ドアモデルが登場して再び注目されていますが、日本では軽自動車規格で本格クロカン4WDというほかにはない強みを守るため、やはりメーカーのこだわりが詰まったクルマとなっています。

とくにデザインは、単にかっこいいSUVを作ればいいのではなく、エンジニアやデザイナーが実際に「ジムニーでなければ通れない道」で生活しているユーザーのもとへ出向き、命を守れるクルマとしてのデザインとはなにか、ジムニーのポテンシャルを引き出すデザインとはなにか、試行錯誤したといいます。

そこで、視界のよさ、悪路走破性、積載性といった基本性能を高められるデザインを追求。先代よりも立たせたAピラーは車体後方へ移動させることで、ウインドウシールドからの視界を確保し、スクエアなボディでボンネットの先端がしっかりと確認でき、車両姿勢の変化が把握しやすいようにして、車両感覚の掴みやすさと危険回避性を実現しています。

また、悪路でのヘッドライトやウインカーの破損リスクを軽減し、もし破損してもヘッドライトが照射できるように。バンパー形状を切り上げて障害物へのヒットを回避できるようにしています。

そしてメカニズムでは、ラダーフレーム、副変速機、パートタイム4WDを受け継ぎながら、先代で電気式となったトランスファー操作をわざわざレバー式に戻すというこだわりよう。小さくても「プロの道具」として妥協しない姿勢が伝わってきます。

メーカー渾身のこだわり技術満載

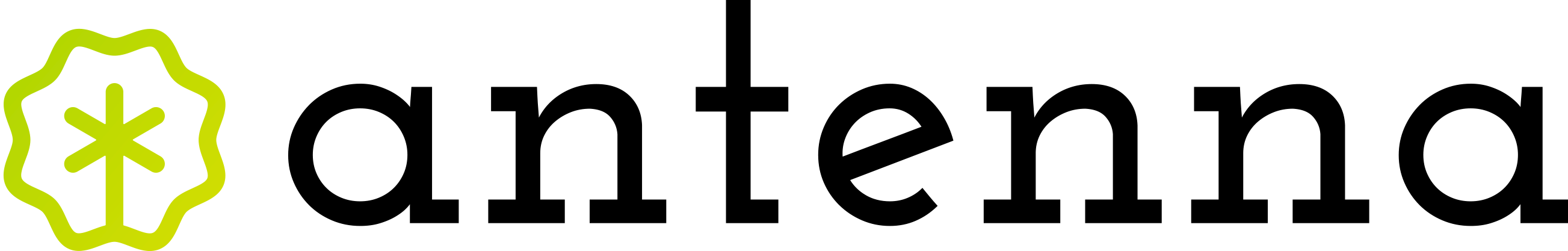

3台目は、11年ぶりにロータリーエンジンが復活したと話題のマツダMX-30 Rotary-EV。これはマツダの電動化モデルをリードするコンパクトSUVで、先にEVとマイルドハイブリッドモデルが登場していたのですが、そこにロータリーエンジンを発電専用に搭載し、プラグインハイブリッドモデルして登場したというわけです。

そもそも、ロータリーエンジンというのは世界で唯一、マツダだけが量産に成功しているエンジンで、小さな排気量で高出力が得られ、軽量コンパクトで低振動・低騒音、走行性能のよさや効率のよさといった、さまざまなメリットが認められている技術です。それをそのまま発電専用に使うことができれば苦労はなかったのですが、そう簡単にはいかなかったようで、大きさ、排気量、素材、工場の製造過程に至るまでとことん改良。

基本的には、新開発されたロータリーエンジン(8C型)は1ローターとなり、排気量が830ccにアップ、最高出力は53kW。ローター幅が従来の13B型の80mmから76mmになり、創成半径(レシプロエンジンのボア×ストロークに相当)は105mmから120mmになっています。

さらに、燃料を直噴化したことや、単体で15kgもの軽量化、アペックスシールの厚み変更をするなどで信頼性を向上するなど、さまざまな課題をクリアして実現したのがMX-30 Rotary-EVとなっています。

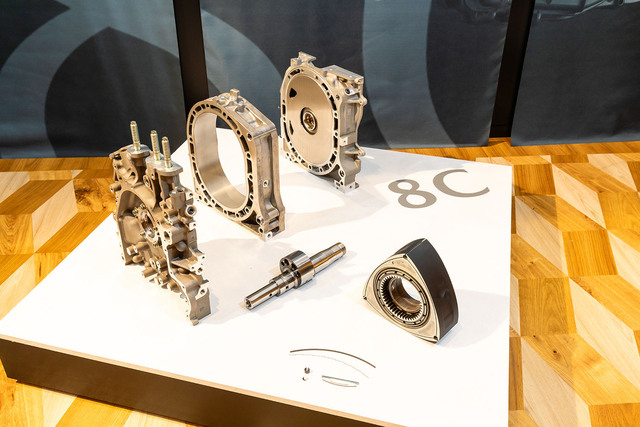

4台目は、同車種として1951年からの日本一長い歴史を誇る、トヨタ・ランドクルーザー。もともとは警察予備隊向けに開発された機動車でしたが、愛知県岡崎市にある階段をジグザグに登って見せたり、自動車として初めて富士山の六合目登頂を成功させたりといった伝説までもっている、日本が世界に誇る本格クロカン4WDです。

悪路走破性の高さはさまざまな国で定評があるものの、時代に合わせて豪華路線になりつつあり、2021年に登場した300系は、まさに高級SUVの代名詞ともいえる存在に。でも、それでは本来ランクルを必要としている人たちにとってはちがうものになっているのではないかということで、2024年に登場した250シリーズは、「ランクルを作り直そう」と一念発起。質実剛健を追求し、多様な用途に応えて生活を支えるというランクルの原点に立ち戻りました。

その大きなこだわりとして、まず強固でタフな土台づくり。ラダーフレーム構造のGA-Kプラットフォームを採用し、必要な場所に必要な材質、板厚を適用するため、いったんは素材を切断し、なんと世界初の曲線レーザー結合ののちにプレス成型するという技術を開発。これによって従来は板を重ね合わせて厚みを確保していたところを、新型では異なる鋼板が1枚板となり、より優れた堅牢性と高剛性を確保しているのです。

また、これまで耐久性の面などからクロカン4WDでは難しいとされてきた、電動パワーステアリング(EPS)が初採用されたこともチャレンジ。テストを重ね、将来的な自動運転との親和性なども見極めて採用に踏み切ったそうですが、最後は「開発チーム全員、腹を括りました」というほどの決断だったといいます。これにより、オフロードでキックバックによってハンドルをもっていかれる症状を低減し、低速時の取りまわし性を向上。オンロードでも操縦しやすさと扱いやすさを実現しているのです。

ということで、さまざまな困難を乗り越えながらも、理想とする姿へと一歩でも近づけようと、こだわり抜いて開発されたクルマたち。こうしたクルマに乗ることができるのは、ユーザーとして嬉しく幸せなことですね。