――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

技術革新、働き方の多様化、グローバル化など、企業を取り巻く環境が大きく変化する今、企業の人財育成の在り方が問われています。ジョブ型をベースとした働き方が進展する中で「事業成長と、従業員一人ひとりの成長をどのように実現するか」は、企業にとってますます重要な課題となるでしょう。

私たち

は、日立グループの人財育成を担うCoE(※)として、「事業起点の人財育成」と「個人の成長意欲・興味関心に基づく学び」の加速をめざし、多様な角度で刺激し視座を高めるための「学びの場」づくりを、日立グループにて推進しています。(※Center of Excellence)

その取り組みのひとつが、各界の有識者や多様でユニークな活動家、活躍する個人を招き、さまざまなテーマで語り、考える学びのイベント。日立グループが進める、従来の「企業研修とは異なる学び」の一部を、連載で紹介してまいります。

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

講演会「AIの活用によって、私たちのビジネス環境はどう変わるのか ~『文系AI人材になる』の著者に聞く、ChatGPT時代のAIの実力と向きあい方とは?~」

2023年6月19日

AIの進化によって、私たちのビジネス環境は大きく変化してきている。特に注目なのが、2022年11月にOpenAIより公開された人口知能チャットボット「ChatGPT」だ。ユーザーからの質問に応じて、あらゆる文章を生成する最先端の自然言語処理AIモデルで、その性能の高さに世界中が驚き、瞬く間に私たちの生活やビジネスに取り入れられた。

そこで日立アカデミーは、日立グループ向けの講演会として、【組織全体のDX推進に向けて!DX第一人者による講演会 『「文系AI人材になる」の著者に聞く、ChatGPT時代のAIの実力と向きあい方とは?』】をオンラインにて開催した。

本施策「組織全体のDX/GX推進に向けて!第一人者による講演会」は、社内外からDX/GX分野の第一人者を招き、日立グループの主にリーダー層を対象に定期開催している講演会。DX/GXを実現するために欠かせないデジタル、グリーンに関わる知識を深め、デジタル・グリーン技術の活用に対する意識を向上させ「組織としてどのようにDX/GXを構想し、推進していくべきか」を考えるきっかけにする場として展開している。

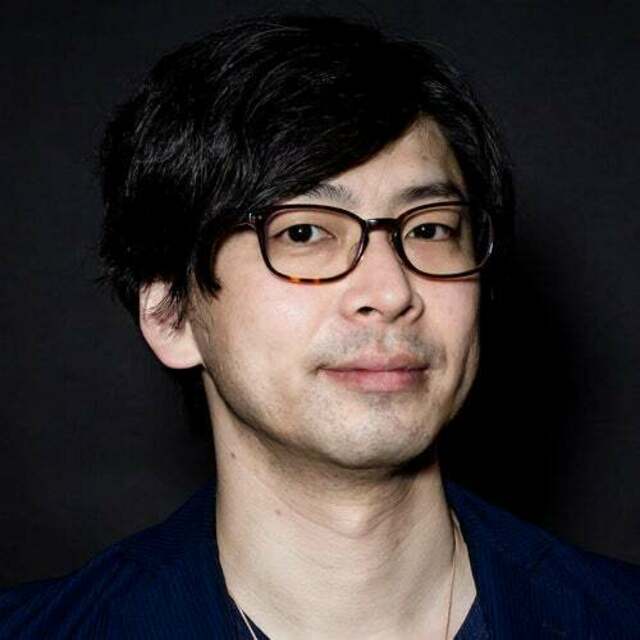

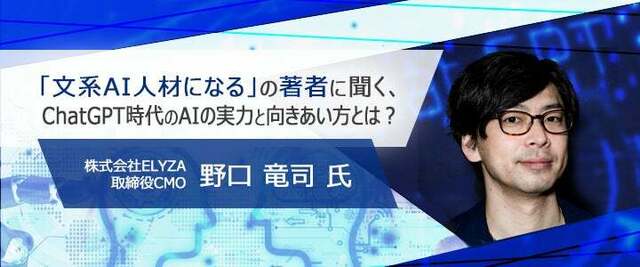

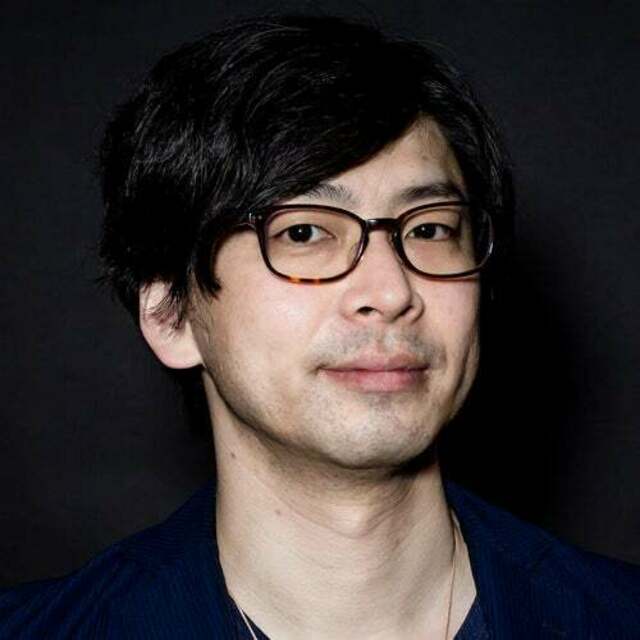

今回は、『文系AI人材になる——統計・プログラム知識は不要』の著者であり、株式会社ELYZA取締役CMOの野口 竜司氏を講師に迎え、GPT時代と言われる昨今、「AIとどう向きあうべきか」について講演を行っていただいた。当日のリアルタイム参加者はグループ全体で約1,800人。AIに対する注目度が高いことがうかがえる。

講演では、野口氏が自らChatGPTの効果的な使い方についてレクチャーするなど、まさに今、多くのビジネスパーソンが求めているであろう情報が提供された。立場や職種を問わず、誰もが有効に使えるAI技術の概要をぜひ知っていただきたい。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――:ゲスト:野口 竜司(のぐちりゅうじ) 氏

株式会社ELYZA 取締役CMO

株式会社カウネット社外取締役

日本ディープラーニング協会 人材育成委員

一般社団法人金融データ活用推進協会 顧問

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

最新AIの情報処理能力はどこまで進化しているのか。ビジネスパーソンが感じる、「AIが私たちの仕事に及ぼす影響度」とは。

「みなさま、よろしくお願いいたします。約2時間という長い時間なので、肩の力を抜いてリラックスしながら聞いていただければいいなと思います」と、自己紹介からスタートした野口氏。「“のぐりゅう”と呼ばれると喜ぶ性質をしているので、何かありましたら、みなさんも“のぐりゅうさん”と呼んでいただければと思います」と、参加者の緊張をほぐす一言も添えた。

「僕が著書を出版したとき、帯には“AIはエクセルのようにみんなが使えるようになる”と書かれていました。その際、私は出版社の方に“これは言いすぎではないか”と伝えましたが、まさに今、帯に書かれたとおりの世の中になってきたと感じています。今日の講演では、AIの実態をみなさんに知っていただけるよう、わかりやすく、かつインタラクティブな内容で進めたいと思います」

ほんの数年前まで、一部の人間を除き、AIはここまで身近な存在ではなかったはずだ。「いつかAIに仕事を奪われる」そんな会話をすることはあっても、その“いつか”は遠い未来の話だと考えていた人も多いだろう。

そんな私たちの想いを汲んでか、野口氏はまず「早速ですがクイズを出題してみたいと思います」と、簡単なクイズを参加者へ投げかける。「これは何を示したグラフでしょうか」「これは何の絵でしょうか」と、野口氏からクイズが出題される度、イベント専用のチャット欄には次々と予想が書き込まれていく。その様子から、参加者もAIに対して大きな関心を寄せていることがうかがえる。このクイズだけでも、AIの情報処理能力や創造性に関する技術進化に驚いた人は多いのではないだろうか。

さらに野口氏は、「“実は最近、AIについてもっと知りたいという意欲が高まってきた”という方はどのぐらいいますか?」という質問を投げかける。すると、なんと参加者の99%が「意識が高まった」と回答。続く「“AIはこれから業務を大きく変える可能性あると感じている”という方はいますか?」という質問では、およそ95%が「大きく変わる可能性がある」と回答した。

「私は、AIに関する講演をする度に同じ質問を投げかけています。1年ほど前までは“AIが私たちの仕事を大きく変えるとは思わない”という意見が大半でした。この比率を大きく変えたのが、ChatGPTの登場です。みなさんの回答比率からも、BeforeGPTとAfterGPTとの違いを感じます。時代が大きく移り変わる中で、GPT時代に私たちはAIとどう向きあうべきかについて、今日はお話しできればと思います」

GPTの登場で、時代は一気に「第4次AIブーム」へ。「AIに置き換わる仕事」の予想はどう変化したか。

野口氏によると、GPT(※)が登場した現在は「第4次AIブーム」と位置付けられるそうだ。1960年代頃に第1次AIブームが始まり、1980年代頃にはエキスパートシステムの時代と言われる第2次AIブームへ。2000年代にはディープラーニングの時代と言われる第3次AIブームが到来。そして2022年11月以降、つまりChatGPTの登場以降、第4次AIブームへと突入したのだと話す。

(※OpenAIによって開発されたマルチモーダル大規模言語モデル(2203年8月時点ではGRT-4が最新版となる)。ChatGPT PlusユーザーとAPI経由にて利用が可能)

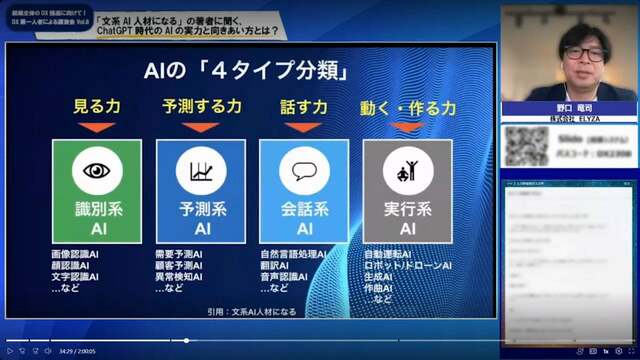

「“人工知能”と呼ばれているとおり、AIは私たち人間にできることを人工的に再現されたもの。人間が持つ、“見る・予想する・話す・動く”といった機能が、まさにAI技術の発展そのものになっているわけです」

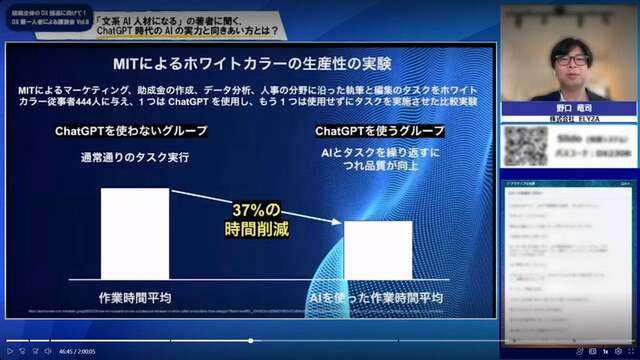

野口氏は、AIを4タイプに分類しChatGPTの登場前後でAI技術がどう変わったかについて解説した。さらに、ChatGPTがアメリカで医療免許試験を突破した事例や、司法試験を全科目で上位10%に入るレベルで回答が可能になっていることなど、AIに関する世界中の事例や実験データなどを用いながら、「人間からAIに置き換えられる仕事内容の変化」について語った。

「第3次AIブームでは “身体を使うようなフィジカルな仕事がAIに置き換えられる。専門知識や高度な技術が必要な仕事はAIに置き換わらない”と考えられていました。しかし第4次AIブームに入った現在は、まったく逆の論調になっています。“AIによって置き換えられる仕事は、いわゆるホワイトカラーの仕事。かつ、高度な知識を要するもの”という風に言われているんですね」

数年前まで専門家さえも予測していなかった、AIによる私たち人間への影響。1年前どころか、たった半年前に存在していたAI機能が既にレガシーとなるような、驚くべき成長速度を見せている。この事実は、日立グループで働くすべての従業員にとっても、決して他人事ではないだろう。

さらに野口氏は、「これまでの言語AIと、これからの言語AIの違い」や「なぜ、それほどまでに言語AIは急成長できたのか」を語る。

「言語AIが急成長できた理由はシンプルです。単純に、膨大なデータを学習したんですよね。本で例えると約2250万冊分。ただ、これだけ大規模なデータを学習しているので、厳選処理……いわゆる情報のクレンジングが非常に重要となってきます」

こうした専門性の高い話をした後は、「ちょっとブレイクして、再びクイズを出したいと思います」と、クイズを出題する野口氏。「AIは、“むかしむかし、”という言葉がきたら、その次にくる文章をあてるのが非常に得意です。例えば、みなさんなら“むかしむかし、あるところに”という文章に続く日本語は何だと思いますか?」と、参加者とコミュニケーションを取りながら、言語AIの学習プロセスやフィードバックの概要について解説した。

他にも、「人工知能(AI)の知性や性能が地球上の全人類の知性を超える」と言われるシンギュラリティに関する話題や、ChatGPT以外の大規模言語AIのツールの紹介、各ツールとChatGPTとの比較など、さまざまな話題が繰り広げられた。

人間の心理状況さえも理解する?AIの驚異的な進化と、私たち人間との適切な距離感。

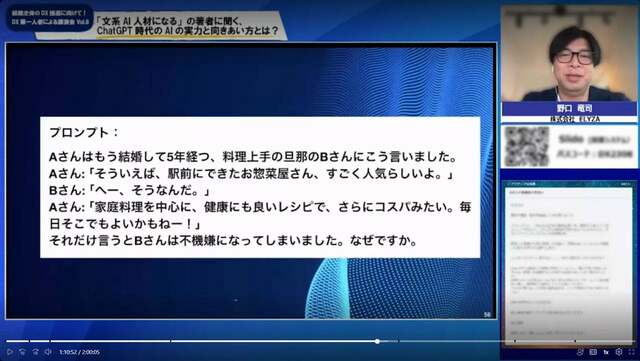

「AIは“人間が発する言葉の意味や意図は理解していない”と話す専門家もいますが、実際にAIの出力を見ていると、“AIは人間が発する意味や意図を理解しているのでは?”と感じてしまいます」と、野口氏は「GPT-4」と「Google Bard」に同じプロンプトを提示し、その回答の比較も行った。

上記画像のプロンプトから得られたAIの回答は、まるで人間が回答しているかのような内容で、野口氏の「AIが人間の心理状況まで理解している」という言葉も信憑性が増してくる。さらに彼は、「ビジネスなどの実践で使う場合、どのようなプロンプトをつくればいいか」についてレクチャーした。

「“あなたは○○です”とするのは、GPTへのプロンプトでは鉄板中の鉄板です。GPTは知識空間が広すぎるため、どの知識にフォーカスするのがいいかを“あなたは○○です”と、人格を定義することで知識空間を縮めてあげることができるんですね」

他にも、「かぐや姫の内容をマインドマップにまとめて、PlantUMLで出力してください」というプロンプトを例にマインドマップを作成した事例や、AIを通じて社内ロープレやコーチングを行う事例についても紹介した。

「プロンプトのコツは、依頼事項を決め、役割を決め、形式を入れること。例えば、“あなたは広報担当です”として、あるプレスリリースについての想定質問とその回答例をQ&A形式であげてくださいとすると、なかなかちゃんとした回答が返ってきます」

実践形式でプロンプトの提示の仕方についてレクチャーする野口氏。「5W1Hのフレームワークを使ったGPTの壁打ちプロンプト」と称し、GPT系のAIでビジネス企画を制作するときやアイデアを生み出す際に効率を上げる方法などを紹介。

特に、「より精度の高いプロンプトを作成するためのポイント」についてはメモを取った参加者も多いのではないだろうか。

労働人口の減少が問題視される日本社会こそ、「AIを操る力をどう養うか」が要となる。

さらに野口氏は、日本の労働人口減少問題と絡めながら、AIが私たちの仕事にどう影響を与えるかについて語る。

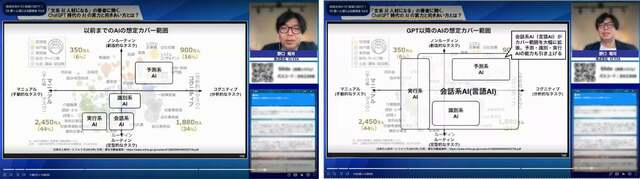

「日本は、労働人口がどんどん減少しています。こちらの図は厚生労働省が公開している日本の仕事の職業や人口を分類したもの。そこに、AIがカバーできる仕事の領域を重ねてみました。BeforeGPT ではAIがカバーできる仕事の領域は一部に偏っていましたが、AfterGPTではその範囲が大きく変わっています」

AfterGPTの想定図を見ると、AIの影響を受けない仕事はごく僅か。今後、日本に存在するほぼすべての業界・職種がAIによってカバーされていくと言っても、決して過言ではないだろう。

「AIを操る力は、もはや誰もが得られるもの。しかも、ChatGPTは言葉でのやり取りだけで使いこなせるようになるので、コンピューターやITに関するリテラシーも必要ありません。実際、既に高校生などの若い世代はかなりAIを使いこなしていますしね。むしろこの先、“私はAIを使わない”という姿勢を貫く方が難しくなってくるでしょう。

AIを活用する人材になるか、AIと距離を置く人材になるかでビジネスや暮らしの見晴らしは大きく変わるはず。ただ、今日私が紹介したAIの活用事例を取り入れるだけでは、他者との差はつきません。そこで大事になってくるのが、“自分の得意を磨く”ということ。職種の専門性や業界知識など、どんなものでもいいんです。“AIを操る力”と“個人の技”を組み合わせれば、独自の強みが生まれると思います。今日の講演がみなさんにとって、AIに興味を持つきっかけや、新たなチャレンジを得るきっかけになればと思います」

AIに対する価値観を大きく変えたChatGPTの登場。個人はもちろん、企業の成長にも不可欠な存在となるだろう。本講演は、既にAIを業務に取り入れている人にも、まだ取り入れていない人にも、新たな活用方法を考えるきっかけとなったに違いない。

――――――――――――――――

株式会社 日立アカデミー

Web: