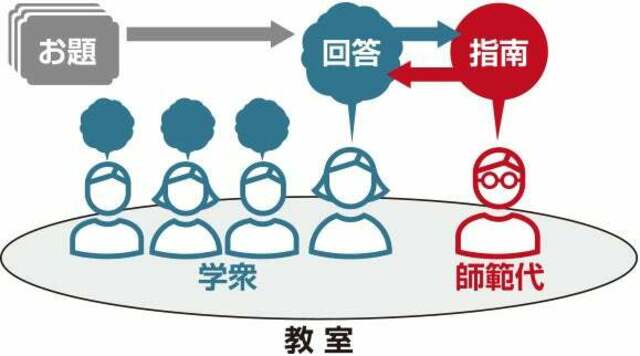

イシス編集学校で学びの鍵を握るのは、「師範代」という編集コーチです。師範代は、正解を教えるのではなく、一人ひとりの可能性を引き出す「指南」というイシス独自の方法で、学びの場をつくります。

なぜ、師範代は言葉のやりとりだけで、それぞれの能力を引き出すことができるのでしょう。ダメ出しをするわけでも、褒めるわけでもない。添削とは異なる「指南」という画期的な方法とは。学びの概念だけでなく、マネジメントの概念さえ揺さぶる「師範代」の正体に迫ります。

奥本英宏(進行)

株式会社リクルート元顧問、リクルートワークス研究所元アドバイザー。ハイパーコーポレートユニバーシティ[AIDA]をきっかけに、2013年、イシス編集学校入門。2015年から師範代・師範を務める。

田中優子

法政大学名誉教授、江戸文化研究者。イシス編集学校には2002年に入門、法政大学総長時代に基本コース[守]、応用コース[破]、世界読書奥義伝[離]修了。2024年9月、イシス編集学校学長に就任。2025年5月より、師範代としての登板が決定。

小林奈緒

教育系企業に勤務。2006年、イシス編集学校入門。2017年からは、師範代・師範を歴任。2児の子育てをしながら、現場で指導にあたる。

福地恵理

合同会社yuiya代表。企業広報を軸として幅広くコミュニケーション・デザインに携わる。2023年、イシス編集学校入門。2024年10月、師範代として初めて登板。

■子供から大人まで ─ 多様な人たちが個性を活かしあうことで創発が生まれる

―― 奥本:イシス編集学校は2000年に開講してから、今年で25年。これまでのべ3万人以上が受講してきて、800名を超える師範代が誕生しました。教える側も学ぶ側も、とにかく多様性に満ちていますよね。

小林:

多様ですよね。国内・海外を飛び回るビジネスパーソンから子育て中のお母さん、ランドセルを背負った小学校4年生から88歳のみかん農家の方まで、生まれも育ちも仕事も住んでいる場所もまったく異なる人たちが、ともに編集稽古に夢中になります。これほどまでに多様なバックグラウンドをもつ人たちが集まる場は、他にないと思います。多様な人たちと一緒に学ぶからこそ生まれる創発があると感じます。

田中:

編集学校で最初に出るお題が「コップの使い方を考えてみましょう」というもの。小学生と大人がいっしょに、「コップは何に使える?」なんて不思議なお題にアタマをひねるなんてとってもユニークなバーチャル空間ですよね(笑)

―― いまは企業でもダイバーシティ&インクルージョン(D&I)との掛け声がありますが、イシス編集学校の多様性は世の中の流れとはすこしニュアンスが違うような気がしますが。

小林:

世の中で叫ばれているD&Iって、マジョリティの側からマイノリティを取り込んであげようというニュアンスを感じます。けれど、イシス編集学校にマジョリティはいない。全員がマイノリティ。誰ひとり同じ人間はいない。その個性を活かし合っているのが魅力です。

田中:

そのとおりだと思います。「身体の不自由な人もいます、生活の苦労を抱えている人もいます、だから思いやりをもちましょう」という考え方では、高みにいる自分と助けてあげなければいけないマイノリティの人という図式を再生産していくばかりです。

私は、大学の総長としてD&Iと掛け声をする立場でしたが、[花伝所]を修了したいま、この言葉に違和感をおぼえるようになりました。イシス編集学校において、じつに多様な人たちのなかの一人として私がいると自覚できたからです。

―― イシス編集学校は多様性に満ちた場ですが、編集コーチである師範代が「ダイバーシティを大事に」なんて言うことはないんですよね。なぜ、掛け声なしに、本質的なダイバーシティ&インクルージョンを体現できるのでしょう。

福地:

イシス編集学校が、インターネットの学校であるというのは大きいかもしれません。編集学校のネットに設えられた教室では、テキストで文字情報をやりとりして稽古を進めます。師範代の顔も同じ教室で学ぶ仲間の顔も見えないまま進みます。自分のバックグラウンドを誰も知らないからこそ、個性が発揮されやすいのかなと思います。

―― たしかに、リアルの場で発言しているときは、自分の年齢や性別、職業などの属性からどうしても逃れられませんが、イシス編集学校なら社会的な役割を脱げますよね。

福地:

そうそう、イシスでは「恥ずかしくて言えない」ということがないんです。私には、まだ2歳と0歳の甥っ子と姪っ子がいます。彼らは、正しい日本語なんか気にせず、伝えたいことを一生懸命伝えてきます。そんなふうに、どうしても伝えたいという熱量が、イシスの場にも満ちていますね。

小林:

そんな熱量から生まれた回答って、どれもすごく面白いんですよね。同じお題に対してもみんな回答が違うし、その人からしか絞り出せない唯一無二の回答が場に出てくると、思わず読んでしまいます。イシスの教室では、学衆さんが提出した回答も師範代の指南も、すべてお互いに読みあえるので、これがさらに多様性を感じさせる場面ですね。

■「添削」と「指南」の違い。アウトプットだけでなく、プロセスやその後ろを想像する

――じつに多様な学衆の個性的な回答に対して、「指南」を届けるのが師範代の役目。指南とは添削とは違うものだと、前編でも田中学長はおっしゃっていましたね。

田中:

[花伝所]で学んで、「添削」と「指南」の違いをはっきりと認識しました。「添削」は、出来上がった答えに対しておこなうものです。留学生の書いてきた文章があれば日本語を直してあげて、社会に通用するようにするのが添削。教師はただ教師として、同じ場所に立っています。相手のプロセスに対する想像力も必要ありません。

けれど、イシス編集学校の指南は、その人のアウトプットだけを見るのではなく、その人が見ている世界、回答の後ろ側にあるものをいっしょに見るということです。自分が相手のほうへ出かけていって、想像力を働かせてみる。そうすると、自分の応答も「添削」をしていたときとは変わってきます。

たとえば、指南ではダメ出しをすることも褒めることもしません。ただ、私にはこう見えました、と寄り添い、方法を取り出す。

小林:

ダメ出しにせよ、褒めにせよ。どちらも「正解」が想定されていますよね。正解に近ければ褒めて、正解に遠ければダメ出しする。添削とは修正指示ですよね。正解に近づけるように指示することです。

でも、編集学校にはそれぞれの答えはあっても、ただひとつの正解はありませんので、師範代としては「私にはこう見えます」と言うことしかできないわけです。学び手にとっては、自分が回答したものがどう読まれたかフィードバックされることで、自分の進みたい方向へ進んでいけます。

■新人教育やOJTで本当に必要なこと。自分では気づくことのできない、自分の見え方や考え方を知る

―― 奥本:「指南」とはそもそも、古代中国において伝説上の人物である黄帝がつくったとされる指南車に由来しています。指南車とは、車の向きが変わってもつねに南を指し示す仕組みです。新人教育やOJTなどでも正解を教え込むというより、自分で「南」を選んでいく力を身に着けてもらいたい。そのためには、ダメ出しや褒めではなく、どう見えたかという見方と方法を伝える必要があるんですね。

小林:

会社だと、誰かの提案に対して「私はこう感じました」という感想を伝えるのはまどろっこしいし、「感想よりも判断を」と迫られますよね。でも、私は自分がどう感じたかという見方を伝えることはすごく大事だと思っています。

感想を伝えるって、じつは勇気がいることです。イシス編集学校では、学衆(学び手)が勇気を出して紡いだ回答に対して、師範代も勇気を出して大切に扱います。

福地:

師範代からの指南を受け取ると、「どうして自分がこのように考えたのか」が見えてきます。自分では気づくことのできない、自分の見え方や考え方のクセを認識できます。

―― イシス編集学校の指南は、回答に対する赤入れではなく、その回答に至ったプロセスを見ていくものなんですよね。しかし、1人の師範代が、担当した8〜10人の学衆一人ひとりに指南するので、学びの仕組みとしては一見コスパがとても悪く見えますが。

小林:

一人ひとりの回答を読んで、しかもその行間まで読んで、ひとりずつフィードバックするのは、たしかに効率が悪そうですよね。でも、実際はむしろコスパがよいのかもしれません。

というのも、指南は「評価」も「育成」も一体化したものだからです。世の中で、これほどていねいにアセスメントを行い、同時に育成までおこなえる方法は他にないと思いますね。

■師範代は「庭師」に近い。初めての登板で、マネジメントへの苦手意識が一変

――ここまで、イシス編集学校の学びの特徴をお話しいただきました。イシス編集学校のもうひとつの大きな特徴は、教える立場にある師範代をつとめることがとにかく大きな学びになるということですよね。福地さんは、今年はじめて師範代をやってみていかがでしたか。

福地:

これまで俗人的に働いてきたことでマニュアルにもできないし、人に教えたり、ましてや組織をマネジメントするなんておこがましいと感じていました。会社でも部下をもちたくなくて、15年間、1プレイヤーとして過ごしました。

でも、[花伝所]で学ぶと、師範代がすることは、私が想像していたような管理型のマネジメントではないんだということに気づきました。師範代は、相手の考えを引き出したり、手助けをしたりする。そうわかったときに、やってみようって思ったんです。

小林:

イシス編集学校にいると、「教える」とか「マネジメントする」という言葉の概念が拡張されます。たとえば、私は二人の子どもを育てていますが、子育てもマネジメントの一種ですよね。言葉も通じないし、大人のルールも通用しない人に対するマネジメント。それも、[花伝所]で身につける「エディティングモデルの交換」を意識するとスムーズに進みます。人はそれぞれの世界観にもとづいた「エディティングモデル」(編集されたコミュニケーションのモデル)をもっています。子どもには子どもそれぞれの「エディティングモデル」があります。

福地:

そう、イシスで師範代をやってみると、マネジメントもコミュニケーションの一種なんだ、人間関係の延長なんだと思えたんですよね。それで「マネジメント」への苦手意識はなくなりました。

師範代って「庭師」に近いんだなと思っています。つねに庭を観察していて、ネット上の教室や一人ひとりの学衆の稽古を丁寧に手入れしていく。生えてきた芽から春の兆しを感じ取るような感覚です。圧倒的なリーダーシップがなくても、師範代として学衆の能力が花開くように導くことができると実感しました。

田中:

私は、2025年5月から師範代として登板します。小林さん、福地さんという先輩の話を聞いていて、つくづく、師範代になるためには自分のやり方を捨てなければいけないのだとはっきり実感しました(笑)。固まった自分を保って自分を守ろうとはせず、相手とコミュニケーションをしながら互いに学ぶという姿勢が、師範代としては重要ですね。

■「まったくの未知に出会えるって面白い」イシスではそれぞれ異なる変化が起こる

―― 教える側も教わる側も、ともに変化していくのがイシスの真骨頂ですね。この対談も終わりに差し掛かってきましたので、最後にぜひ、読者のみなさんへエールを送っていただけますか。

小林:

この記事を読んで、もし、イシス編集学校に興味をもったけど、入門しようかなと迷っているのだとしたら、迷っている時間がもったいない(笑)。迷っているなら、やってみてほしいなと思います。やってみたら、つまらないかもしれないし、すごく面白いかもしれない。目の前の食べ物が美味しいかどうかは、食べてみないとわかりません。イシス編集学校の基本コース[守]はたった4ヶ月ですし、ぜひ飛び込んでみてほしいと思います。

福地:

同感です。私も「目的思考をいったん脇に置いてみませんか」とお伝えしたいです。私は、ずっと「仕事のために本を読む」とか、決まった目的のためになにかを選ぶことをしてきましたが、イシスに入ってそれがガラッと変わりました。まったくの未知に出会うってすごく面白いんです。

大袈裟に聞こえるかもしれませんが、私はイシスに入って、生まれ直した感覚があります。入門するまえは、「目指すものを見つけなければ」と意識が向いていましたが、イシスは一人ひとりの好きなものを大事にしますし、編集稽古を通して自分自身の本来を掘り下げていくことで、見たことのない自分に出会えました。

―― イシス編集学校で何が得られるのかは、なかなか説明しづらいんですよね。いっぽうで、漠然としていたとしても課題意識さえもちこんでくれたら、何でも掴んでいける場だと私も思います。

田中:

そう、いま学びが商品化されすぎているのが問題ですよね。教育の分野についても、お金を払ったから、その対価としてこれを得るというbefore-afterの図式でとらえられがちです。でも、学びとは本来そういうものとはまったく違います。

小林:

みなさんがイシス編集学校に入門して何が得られるかは、正直誰にもわかりません。でも、何か得たいものがあるなら、自分次第でかならず手に入れられるということはお伝えしておきます。

田中:

イシスでは、それぞれの人がそれぞれの変化をしていきます。この変化は、今日の座談会のような一人ひとりのナラティブでしか表すことができませんが、ぜひ一人でも多くのみなさんにイシス編集学校の面白さを味わっていただきたいと願っています。