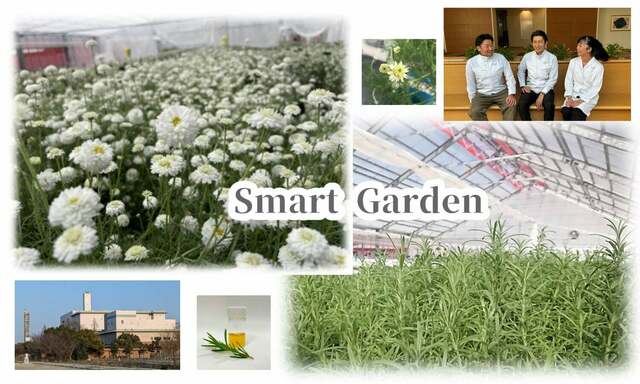

2024年3月、花王は、回収したCO2を活用した植物工場「SMART GARDEN」を構築し、環境に配慮したシステムを使い、さらにパワーを最大限に引き出す工夫を凝らして栽培した植物から、高純度のエキスを取り出す取り組みを発表しました。

全く接点のなかった研究員が、出会い、それぞれに思い描いたのは、この花がエキスとなって使われ、お客さまの肌を美しくする未来。最初の一歩を踏み出したこのプロジェクトの舞台裏を、ご紹介します。

#花王、佐賀市、CO2の再利用、植物工場、植物エキス、ローズマリー、ローマカミツレ、開発秘話、エシカル、サステナブル、地域創生

最初の種 ~本当に自分たちが欲しいと思うものをつくる

2018年。花王マテリアルサイエンス研究所の研究員土居陽彦は、行き詰まっていた。

土居は、電子材料を製造する時に使う薬剤を開発する研究員。新しいビジネスにつながりそうな面白い研究を立ち上げるというプロジェクトに抜擢され、アイデアを出し、可能性を探るものの、これといった手ごたえをつかめない時期が続いていた。

「結局、本当に自分たちが欲しいと思うものを作ったらよいのでは?」

原点に立ち返り、「花王にはたくさんの化粧品があるけれど、植物を一から育てて高機能な植物エキスをつくって配合したら、化粧品の価値向上に貢献できるのではないか」という発想に行きついた。しかし、ただ、植物を育ててエキスを抽出するというだけなら、やろうと思えば誰でもできる。花王でなくても。では、どんな価値を付加できるのだろう?!

そこで、最大限に環境に配慮し、機能性成分を多く含むように計算された「植物工場」での植物の栽培システムの構築、高純度なエキス生産を目標とする方向性が決まった。

出会い ~「クレイジーキルト」の原則

2019年春。協業先との打合せの席で、土居は、のちにスマートガーデンの運営・管理を一手に担うことになる植物工場のエンジニア野口雄理(現・花王 マテリアル研究所)と出会う。

野口:土居さんに「御社の植物工場でローズマリーをつくってもらえませんか?」と打診されたのですが、「そんな単価ならホウレンソウを作った方が儲かるのでやりません!」と返しました。植物工場でつくる植物って、主に野菜なんです。トマトとかホウレンソウとか。いかに周年で安定してたくさん収穫できるシステムをつくれるかというのがビジネスの肝で、エンジニアの腕の見せ所。この時花王から提示された話は、周年供給の必要もなければ単価も取れないので、まるで現実味がありませんでした。

時を同じくして、土居は社内のスキンケア研究所の稲葉さやか研究員を紹介される。同じ会社でありながら、肌に使う化粧品の処方開発は土居の研究とは全く別物で、これまで物理的に接点がなかった。

稲葉:私のところに話がきたのは19年6月ごろ。上司から、10年かかるだろうから気長に話を聞いてきてと紹介されました。私は30年来スキンケアに携わっていますが、自社で、植物を育てるところから化粧品の原料をつくる、しかもITを駆使して、植物のもつ力を最大限に引き出し、活性成分を多く含む植物を育てるなんて聞いたことがなくて。環境にも配慮したこの壮大なプロジェクトに関わりたい!と心をつかまれました。

その夏、関係者一行は野口が管理する植物工場を訪ねた。驚くことに野口は、ローズマリーの試験栽培をしてくれていた。

野口:野菜を作る感覚でやったら採算は合わないと思いました。でも、作物の重量や個数ではなく、作物に含まれる有効成分の量で価格が決まると考えれば、回転と成分濃度を高められれば採算がとれるのでは?と、がぜん興味がわいたんです。

高機能エキスを作るヒントは身近なところに

このころ土居は、プロジェクトを進めるにあたって上司から、何か花王ならではの差別性、独自性のある技術を開発せよと指示されていた。そのヒントが稲葉の言葉にあった。

稲葉:化粧品開発では植物エキスをよく使うのですが、配合によって色や匂いが変化したり、防腐性を顕著に低下させたりすることにはかなり苦労していて、エキス中の糖が影響していることはわかっていました。なので、雑談の折に土居さんに「活性成分は残して、糖を取り除けると良いんだけどなぁ」と話したんですよね。

それが心に残っていたのかどうか。

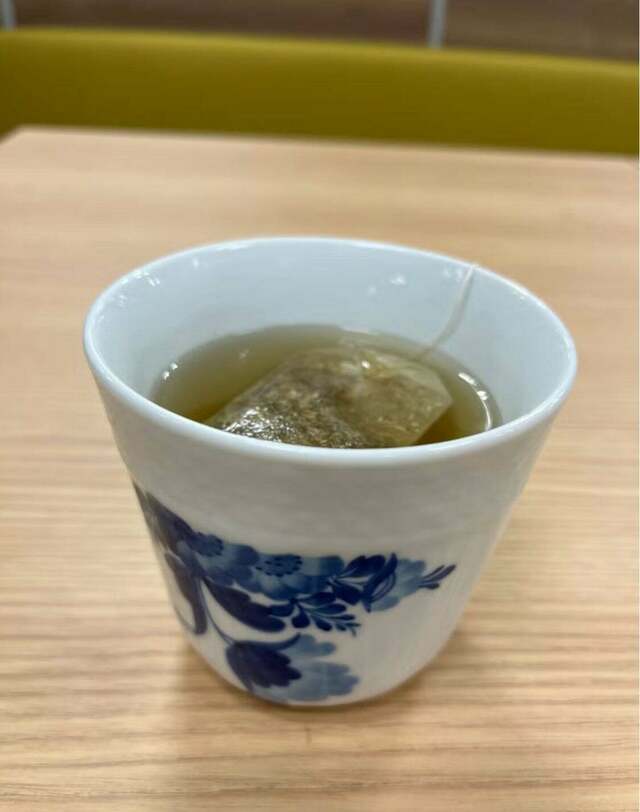

土居:会社の休憩時間に、ハーブティーを飲みながら、ふとここにはどんな成分が溶け出しているんだろうと思い立ったのです。

土居は早速研究室で、ハーブティーの成分を分析。すると、お湯に溶けだしていたのはほとんどが糖で、出がらしのハーブに、いわゆる活性成分がきれいに残っていることがわかった。

これはまさに〝活性成分は残して、糖だけ取り除いた“状態なのでは?!

このヒントから、土居たちは植物からエキスを抽出する方法を改良し、エキスの試作をおこなった。

稲葉:実際にそのエキスを作ってもらったら、効果はそのままエキスの色は薄くなり、懸案の防腐性も良くなった。このプロジェクトは行ける!と思いました。

そして、本格的にチームも立ち上がった。土居が信頼するふたりのメンバーが加わり、プロジェクトは順調に走り始めた、かのように見えた。

野口:ローマカミツレの栽培を本格的にやり始めてみたら、それがどんなに難しいことなのかと愕然としました。そもそも、自分が専門にやってきた水耕栽培で、ローマカミツレを育てている例がない。水耕で花を咲かせた事例も皆無。こんなに難しいとわかっていたら、チャレンジしなかったかも。

そんなローマカミツレが初めてつぼみを付けた時には興奮した、と野口が言えば、稲葉も、「知らせを聞いてうれしくて、私は今もその写真を待ち受けに使ってます。」と。

重要なポイントを見極めるのがうまい茅窪と細かいところまで見落とさず丁寧な仕事をする山澤も加わり、あうんの呼吸で補う合うチームが結成された。

野口:花の収穫は手作業なので、最初は慣れなくて大変でした。土居さんたちにはるばる来てもらってひたすら収穫の手伝いをしてもらったこともありました(笑)

和歌山、静岡、神奈川(小田原)と離れた場所でのやりとりにもかかわらず、強固なチームワークが築かれていく中、2021年。野口の携わっていた植物工場の経営主体が変わることになった。これを機に野口は花王に入社。これはまた、せっかく成果が出始めていたこの場所での栽培が継続できないということも意味していた。

回収・精製したCO2の活用をめざす佐賀市との出会い

代替候補に挙がったのは、花王がすでにおつきあいのあった佐賀市。佐賀市のバイオマス産業推進課は、市の清掃工場の統合を契機に、排出されるCO2を分離回収するCCUを設置し、近隣にCO2を有効利用する事業者の誘致を進めていた。

佐賀市の清掃工場およびCCU(左奥)

2022年。そのプロジェクトに参画する形で、協力者の立ち上げた植物工場の一角に、花王初となる植物工場「スマートガーデン」の構築が決まった。栽培するのはローマカミツレとローズマリーの2種。清掃工場から回収したCO2は、精製され、パイプラインで植物工場に届いて、植物の光合成に使われる。

野口は、佐賀に単身赴任し、環境負荷が低い植物工場システムの構築、目的とする植物の栽最適栽培条件の検討を着々と進めていった。

佐賀市バイオマス推進課 前田氏:

佐賀市が供給するCO2は、食品に利用できる規格(食品添加物の炭酸ガス基準)を満たしており、定期的な分析を実施して、利用者様に報告しています。このような佐賀市の取り組みに共感いただき、事業をともにさせていただいていることをうれしく思います。

野口さんは、会い行くといつも花の1輪1輪に目を配り、成長を愛でている様子が印象的です。「花の白さが目に焼き付き、目を閉じても花の姿が見える」というコメントがとても心に残っており、観察に観察を重ねる姿勢に職人魂を感じます。

野口:花王でここ(佐賀)に赴任しているのは自分だけ。なので、佐賀市の方々にも大いに助けていただいています。前田さんはスマートガーデンにもしょっちゅう立ち寄ってくださって、栽培の行方をハラハラしながら見ておられました(笑)。

もともと静岡で培った栽培技術を佐賀の環境に適用するのは苦労の連続で、一筋縄ではいかなかった。思うように育たず収穫に至らないこともあり、心が折れそうになったことも。

あきらめず試行錯誤を繰り返し、2023年には過去最高収量を達成した。

野口:花王の仲間だけでなく、見守ってくれていた佐賀市役所のメンバーも大喜びしてくれて、自分としてはやっと軌道に乗せられると安堵しました。

2024年3月 スマートガーデンお披露目の際に佐賀市バイオマス課の皆さま(当時)と花王メンバー。前列左から前田様、野口、土居、稲葉。

×

佐賀市の清掃工場から排出されるCO2を精製し、スマートガーデンにて植物の光合成に利用。ITを駆使して効率的に植物を育て、最適なタイミングで摘み取り、独自の加工技術で活性成分の純度が高いエキスを採取。

商業ベースに堪える植物エキス ~安定的な生産・品質・採算という課題

環境負荷を低減した環境で植物を育て、機能性の高いエキスを作る。植物がちゃんと育ったら、うまい加工技術が見つかったら、すぐにでも完成!

というわけにはいかず、花王の商品に使いたい、ゆくゆくは社外の方にも購入してもらいたいとなると、乗り越えなくてはいけない課題は山ほどあった。

ひとつには、品質・安全性の担保と効果の確認。今回のエキスは新しい原料になるので、品質と安全性について花王社内の厳しい基準をクリアする必要があった。さらに、どう優れているのか効果面での進化も求められる。ここを引っ張って、各部門との協業を推進したのは、スキンケア開発の経験の長い稲葉だった。

土居:稲葉さんの推進力がなかったら、評価も出口を見つけるのももっと時間がかかった。

そして2024年春。スマートガーデンで育ち、花王の独自の抽出方法でつくられたエキスが、初めて出荷された。花王の化粧品ブランドにはすでに採用され、お客さまの手もとに届いている。

さらに、海外のお客さまに使っていただくことをめざして、展示会などでの紹介も精力的に行っていく。

2024年4月。in-cosmetics Global(パリ)に出展。

<登場人物>

土居陽彦(花王 バイオ・マテリアルサイエンス研究所)

プロジェクトの発起人で、構想からエキスの生産、展開までをプロデュース。落ち着いた雰囲気ながら、好奇心旺盛な大志ある研究員。異分野の知を最大限に生かし、偶然も味方につけたこの事例は、経営学でいう「エフェクチュエーション」の典型と意味付ける。

野口雄理(花王 バイオ・マテリアルサイエンス研究所)

スマートガーデン構築・運営を一手に担う責任者。大胆さと緻密で繊細な判断を絶妙に使い分けて最適解を追求するプロフェッショナル。個人的にめざしたいのは、ケミカル・サイエンス・ITを駆使して農業という産業が憧れられる仕事になること。

稲葉さやか(花王 スキンケア研究所)

化粧品を深く知る研究員として、知恵と人脈を総動員して、植物エキスの評価、商品化へのマネジメントを推進。ロジカルにもエモーショナルにも、プロジェクトの支えとなった存在。これを機にシニアハーバルセラピスト資格を取得。お客さまに、エシカル植物の力で肌も心も美しくなる実感をお届けし、自分もエシカルに行動してみようという気持ちを後押しできたらいいな。

参考)

花王ニュースリリース: 2024年03月14日

回収したCO2を活用した植物工場「SMART GARDEN」を構築

~栽培した植物を独自加工し、高純度の植物エキスの生産を可能に~