長距離ドライブでマツダのディーゼルの魅力に迫る

世界中の自動車メーカーが電動化に向かって進んでいます。このような状況下で注目を浴びるのはやはり電気自動車。EVにまつわるさまざまな事柄が日々、俎上に載せられています。

ですがマツダのラインアップに目を向けてみるとどうでしょう。なんと乗用車10車種がディーゼルモデルを用意しているではありませんか。

最新のディーゼルモデルの走りや経済性はどうなのでしょうか?

2019年に登場し、2023年9月にマイナーチェンジしたばかりのコンパクトSUV、CX-30に乗って東京〜京都を往復してみました。

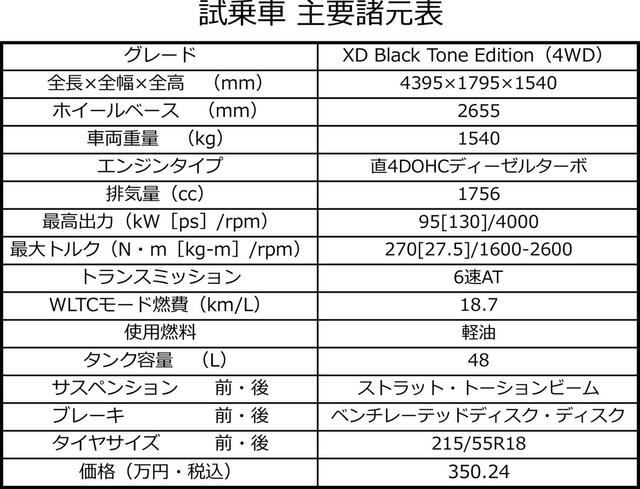

今回の旅のお供はCX-30 XD Black Tone Editionの4WD。ボディカラーはセラミックメタリックです。

外観は決して派手な何かを装着しているわけではないのに、流麗なボディラインなどによって独自のスタイルを実現しているように見えます。

内装は黒を基調とし、赤いステッチがアクセントになっていて、シンプルかつおしゃれ。コンパクトSUVにもかかわらず、まるで上級車種のような高級感です。

またラゲッジは荷物の積み下ろしがしやすい高さを採用しているとのこと。実際にキャリーバッグを積んでみると、確かに腰を屈めることなく載せることができました。

東京都内からスタートし、高速道路へ。ETCゲートを通過してアクセルを踏み込むと、まずトルクの太さに驚かされました。このクルマのエンジンは1.8リッターディーゼルターボで、最大トルクは270Nm。スポーツモデルのような鋭さはないのですが、力強くスムースに加速してくれます。この特性のおかげで長時間の高速走行や追い越しもラクに感じました。

さらにラクをすべく「マツダ・レーダー・クルーズ・コントロール」をオンにしてみると、スムースな加減速で先行車に追従、先行車がいなくなると設定した速度まで加速。また「クルージング&トラフィック・サポート」により、車線を検知している際は車線に沿って、車線を検知していない場合は先行車の軌道に沿って走行します。今回のドライブで車線を検知できないケースは大雨の夜以外、ほとんどありませんでした。ステアリング上のボタンで直感的かつ簡単にセットできるのも嬉しいポイントです。

そして私がもっとも気に入ったのが、どの速度域でも同じ感覚で走れるところ。仕事柄、さまざまなモデルを試していると「このクルマは⚫︎⚫︎km/hぐらいまでは思いどおりに走れるけれど、⚫︎⚫︎km/hを超えると修正舵が増えてくるな」などと感じることが多々あります。ドライバーの腕などによっても感覚は異なりますが、速度が上がるにつれてコントロールが難しくなるのは当然のことと言えます。

ですが、このCX-30に関しては80km/hで走っている時と120km/hで走っている時の感覚がほとんど変わらないのです。制限速度いっぱいで走っても細かい修正をすることなく、理想のラインを一筆書きのようなハンドリングで走行することができました。

またこの内装、おしゃれなだけではありません。水平基調のインパネによって室内、とくに横幅が広く感じられるため、長時間、複数人(私+担当編集+カメラマン)で乗っていても窮屈に感じませんでした。こんなところにも恩恵があるとは!

これらの理由から長距離移動による疲労が少なく、予想以上に軽油の減りが遅いことにも嬉しくなり、京都に行く前にちょっと寄り道。滋賀県のびわ湖テラスに足を伸ばしてみました。

ロープウェイに乗って打見山の山頂に降り立つと、眼下には雄大な琵琶湖。息を呑むような美しい景色が広がっていました。SNS映えで有名だというウッドデッキと水盤も素敵で、時間を忘れて眺望や撮影を楽しんでしまいました。

ワインディングを物ともしないCX-30ディーゼルモデルの走り

翌日はいよいよ京都観光。

一般道ではクイックすぎず、かといってダルさも感じないハンドリングが好印象です。

千本鳥居をくぐってみたい! という思いから最初に訪れたのは伏見稲荷大社。朱塗りの鳥居がずらりと並ぶ様は壮観です。

また稲荷大神様のお使いはきつねとされているそうで、境内のいたるところできつねに出会うことができました。

続いては清水寺。急峻な崖に建てられた本堂には、かの有名な清水の舞台が! 本堂の舞台の高さは約13mで、4階建てのビルに相当するのだとか。

本堂を降りた後は3筋に分かれて清水が落ちる音羽の滝へ。想像以上に大きな柄杓を落としてしまわないように気をつけながら、飲むと願いが叶うというお水を無事にいただくことができました。

清水寺をあとにし、せっかくだから着物を着ようということで着物レンタル店へ。お手頃価格な上に短時間でパパっと着付けをしてもらえるサービスに歓喜。着物で散策している人が多いのも納得です。

ねねの道を通ったとき、CX-30のエクステリアが古都に抜群にマッチしていることに気づきました。都会から自然の中までどんなシチュエーションでもCX-30が映え、視界に入るたびに眼福なのです。今回の旅でマツダの魂動デザインの素晴らしさを痛感しました。

お昼はおそば屋さんに行くことに。

お店までのルートは狭い道が多かったのですが、CX-30の全長4395mm×全幅1795mm×全高1540mm、最小回転半径5.3mというスペックのおかげでストレスを感じることなくスイスイ走ることができました。

お店周辺のとくに狭い道や駐車場などでは、「360°ビュー・モニター」が大活躍。自車を真上、前方、側面、後方から映した様子をセンターディスプレイに表示することができるのです。自分の目では見えない部分もしっかりと確認できるため安心です。

お店では幸運にもテラス席に座ることができ、白川のせせらぎに癒されながら爽やかなすだちそばをいただいたのでした。

ワインディングでの走りも試そうと、お次は嵐山-高雄パークウエイへ。嵐山・清滝口ゲートを抜けて走り出しましたが、いい意味で峠に来たぞ! という感じがあまりしません。トルクの太さによってアップダウンの激しい道でも走りは穏やか。ハンドリングもクイックではないものの、操作に対して動きが遅れることなくしっかりと反応してくれるため、安心して走ることができました。パドルシフトもワインディングでの走りやすさに寄与。

一般道でも高速でもワインディングでも、そしてどんな速度域でも一定の感覚で穏やかに運転ができるクルマだという印象を受けました。CX-30は情緒が安定しています。クルマの情緒が安定しているから、どんな場所を走っても心を乱されることがなく、ドライバーの情緒も安定するような気がします。この特性は今回のような旅にぴったりだと感じました。

最後に宇治抹茶が有名な老舗カフェで絶品パフェを堪能。嵐山-高雄パークウエイからは少し距離のあるお店で外も暗くなり始めていましたが、一同ためらうことなく「いいね、行こう!」となったのはやはりこのクルマのおかげでしょう。

全行程でのトータル燃費は17.4km/L!

最後に燃費についてです。

今回の総走行距離は1144.2km、うち一般道走行距離が200.7km(高速道路走行割合82.5%)。一般道には市街地だけでなくアップダウンの激しいワインディングなども含みます。そんな全行程でのトータル燃費は17.4km/L!

WLTCモード燃費が18.7km/Lなので、達成率は93%です。使用した軽油の量は計算上65.75リットル。CX-30の4WD車の燃料タンクの容量は48リットルのため、満タンスタートでおよそ835kmを走破できることになります。

今回も京都で1度給油をしただけで旅を終えることができました。航続距離が長いクルマであれば、休憩したくないタイミングでSA・PAに寄る、慣れない土地でガソリンスタンドを探す、なんていうシチュエーションが減り、ストレスの少ない長距離ドライブが可能に。

資源エネルギー庁の石油製品小売市況調査によると、このツーリングを行う直前の2023年11月6日の軽油全国平均価格はリッターあたり153円(レギュラーガソリンはリッターあたり173円)。

これを使用した軽油の量にかけると、今回の燃料代は1万59円ということになります。かなり安く済んだ印象!

燃料代が抑えられるのはもちろんですが、じつは軽油にはもうひとつ大きなメリットがあります。それはガソリンと比べて安全性が高く、運搬・保管がしやすいこと。この特性は災害時に大いに役立ちます。

乗用車でガソリンを運ぶ場合は消防法令により、性能試験確認を受けた22リットル以下の金属製の携行缶を使用することが義務付けられています。対して軽油は、基準を満たした容器を使えばポリタンクで30リットル、ガソリン携行缶を使えば60リットル、そしてドラム缶なら250リットルまでの積載が可能。ディーゼルモデルは軽油を携行することで、活動範囲・期間を大幅に増やすことができるのです。

いつどこでどのような災害が起こるかわからない昨今。CX-30のディーゼルモデルはおしゃれで扱いやすいモデルですが、いざという時に頼りになることがわかります。さらに今回の試乗車は4WDなので、なおさら頼もしいですよね。

今後、クルマの中心はEVになっていくことが予想されます。ですが、その過渡期と言えるいま、ディーゼルモデルという選択肢は大いにアリだと感じました。購入検討の際は言わずもがなディーゼルの名手、マツダが視野に入ってくることでしょう。